Анастасия Хаустова: После 24 февраля в художественном сообществе сложились две точки зрения: первая призывает к тому, чтобы полностью отказаться от художественной деятельности, потому что она поддерживает статус-кво. Якобы это нормализует и даже поддерживает все, что происходит. Вторая отстаивает позицию, что, несмотря на условия, нужно продолжать заниматься культурой, рефлексировать и фиксировать дух времени, в котором мы живем. У вас только что открылась выставка «Дневник московской школьницы» в Ruаrts, Дима продолжает делать «Электрозавод». Как вы аргументируете свою позицию, что думаете насчет этой дискуссии?

Наталья Смолянская: Мне кажется, что искусство сейчас наоборот очень важно, потому что оно выполняет роль определенной эмансипации, и, если этого нет, что остается? Если все уедут, что здесь будет? Поэтому работа должна вестись. Люди хотят ходить на выставки, они ищут этого. Просто надо думать, какое будет это высказывание. Может оно будет непрямое, иначе в этих условиях трудно, но в этом состоит возможность вопросов. Покуда существует концепция возврата к патриархальным ценностям, важно поддерживать современное искусство, которое по определению противостоит им. И именно здесь сильные высказывания видны. Они не в лоб, они не изображают людей, которые идут с лозунгами, но они задают более глубокие, общие вопросы, которые связаны с отношением и к гуманистическим ценностям, и к истории, и к ценности человеческой жизни, каждому опыту. Это погружение в культурный исторический пласт очень важно, оно заставляет думать, говорить.

Дима Филиппов: Сегодня торжествует большой соблазн обобщений и идея смешать всех игроков или участников в одну кучу. В этом смысле не стоит забывать, что галерея Ruаrts и галерея «Электрозавод» абсолютно разные. «Электрозавод» работает в совершенно иной динамике — его внутренние проблемы иные, и вопросы сноса здания, оплаты аренды ему гораздо ближе. Но также и все, что мы сегодня видим, не может не отражаться на том, что мы делаем. Мы постоянно обсуждаем это, а занимаясь галереей мы как раз имеем возможность все это обсуждать. Не имея физического пространства для собраний, мы не сможем говорить. Выставка часто выступает поводом собрать сообщество вокруг себя. Я не могу сказать, что являюсь защитником формата выставок как единственно верного, но как показывает практика, это рабочий инструмент. Мы проводим дискуссии, обсуждения, но выставка дает художнику возможность более полного отстранения от своей практики, создает возможность для переоценки собственной деятельности. Нельзя не сказать, что у меня возникает ощущение, что меня втягивают в какую-то игру, где я должен обозначить за кого я: или мы полностью изолируемся и ничего не делаем, или мы коллаборанты. Мне кажется, этот уровень дискуссии, диалога находится в области клипового мышления, свойственного современным шортсам. Мы видим статью, она цепляет нас своим заголовком, и мы остановимся на ней, а что-то более вдумчивое может не зацепить, у него нет наживки, и это большая проблема, потому что уходят все полутона, мы начинаем все сводить к символическим жестам. Меня подталкивают делать эти жесты, хотя это просто ритуал. Самое важное может происходить за пределами этих жестов, в трансформации отношений художников к собственным мотивам работы, самого отношения к искусству. И я согласен с Натальей: язык современного искусства сам по себе противостоит генеральной линии, и это момент, про который мы забываем.

Н.С.: Это уже не отнять, против времени не пойти. Та ситуация, в которой мы находимся — это резкая реакция на современность, которая прорывается сегодня и сейчас. У нас всегда была проблема с современностью, актуальные литературу, философию, искусство не преподавали, только в последние годы. Взять ИГИЛ [запрещена в РФ] и все, что с этим связано — ведь это не мусульманство в том виде, в котором оно существует тысячелетиями, это опять-таки агрессивный способ реакции на современность. Она идет жутким темпом, и не все могут выдержать его. Получается очень сильный деколлаж. С этим надо работать, и работать с этим сложно. Ситуация войны страшна еще и пропагандой, которая разыгрывается и отупляет, все сводит к плоскостным решениям. Это желание все свести к черному и белому, кого-то демонизировать, кото-го сделать праведником, не думая при этом о живом человеке, его чувстве — это страшно, и мне кажется, что современное искусство может в какой-то степени об этом говорить. Не помочь, но говорить.

Д.Ф.: Но оно может и создавать такие ситуации, демонизируя сообщество.

А.Х.: Мне тоже хочется надеяться на позитивную роль искусства, но потом я читаю отдельные тексты и понимаю, что все далеко не так просто. Мы затронули вопрос об иносказательности. Некоторые проекты сейчас действительно используют язык иносказания, но как мы можем понять, что наше высказывание будет правильно понято? С одной стороны, оно учит сложному восприятию, с другой — его в свою пользу могут обратить совершенно разные силы. Если наше высказывание не четкое, есть риск, что оно будет использовано противоположной стороной. Есть ли у выставки имплицитные механизмы, которые уберегли бы ее от превратного толкования?

Д.Ф.: Художник и его практика могут быть и асинхронны войне. В жизни со всеми нюансами разные события могут быть в каком-то моменте равноценными. Мы не исключаем одно событие как менее значимое по отношению к другому. На этой выставке хотелось показать эту равноценность: ценно все, а не только сиюминутное катастрофическое событие, которое по сути исключает личное. Если происходит катастрофа, человек становится статистикой. Но человеческое остается в любых ситуациях. Это защита от бинарного способа мышления. Мне хотелось показать цикл жизни, а не цикл исторических катаклизмов.

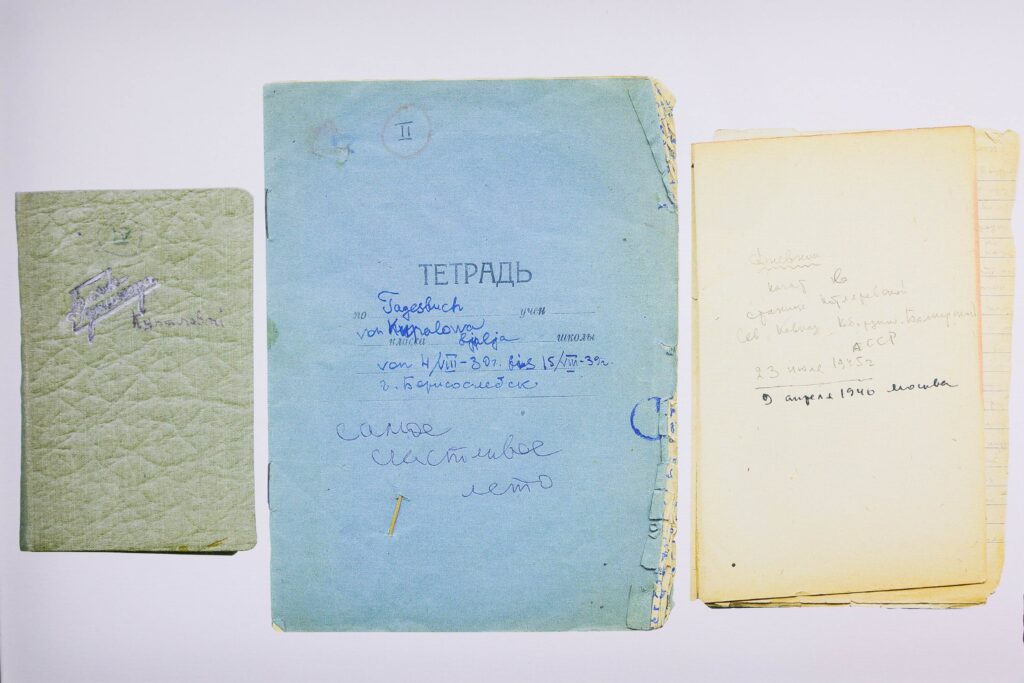

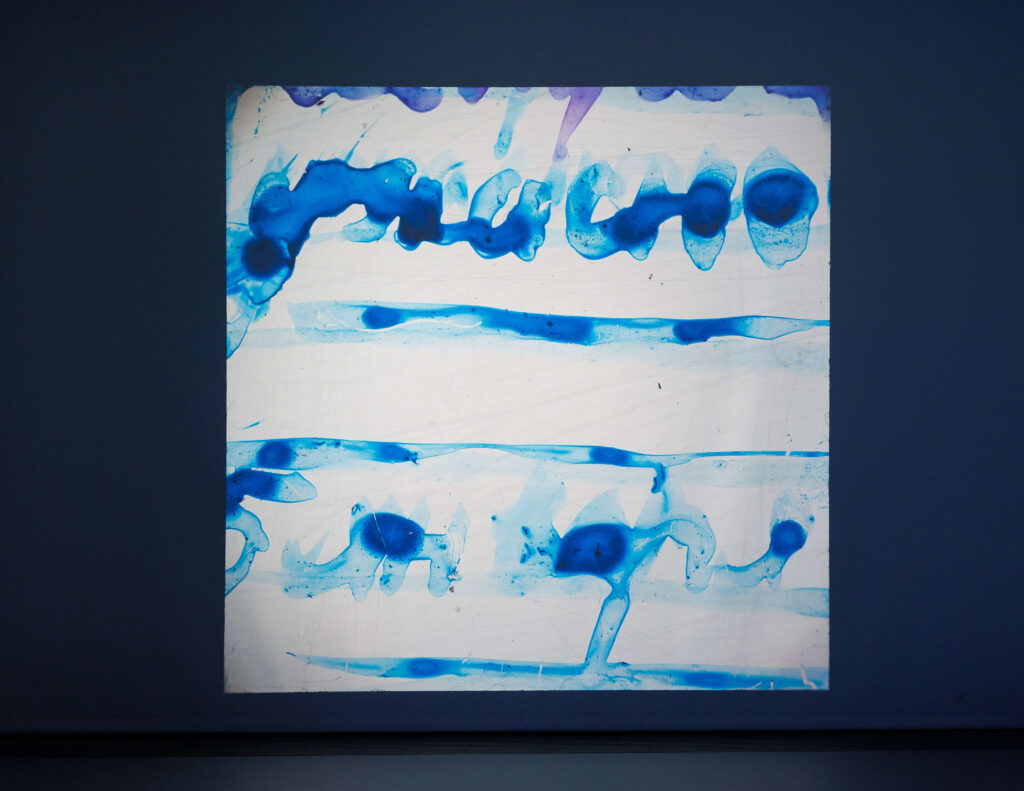

Н.С.: Мой иностранный друг, которому я прислала фото с выставки, написал, что изначально у него было ощущение, что мир разделился, был выстроен барьер, а выставка показывает, что никакого барьера нет, мы все еще живем в одном мире. Это чувствуется и в видео, которое для меня очень важно: в нем мы проезжаем через разные страны как через один континуум, один мир. Мне кажется, тут невозможно интерпретировать как-то превратно. Конечно, когда мы начали работать над выставкой в 2020 году, это была другая ситуация. После 24 февраля работа над выставкой была прервана. Потом я поняла, что я должна ее сделать, потому что это разговор о жизни, о жизненных ценностях, о том, что можно противопоставить происходящему. Не случайно в «философии», которая подводится под это, царит культ смерти. А в маминых дневниках, на основе которых сделана выставка, все время прослеживается ее собственное отношение к жизни. В любой ситуации она чувствовала жизнь, впитывала ее, любила. Пускай дистанцированно, но мне хотелось это передать. Конечно, там есть отсылки, которые можно прочитать определенным образом, но дальше вы должны подумать, что с этим делать. Они не софистические, но сложные, и сразу погружают в контекст. И конечно, здесь очень важно различие между «садом» и «войной» — важными координатами на «карте» дневников.

А.Х.: Для меня «Дневник московской школьницы» — это история о «маленьком человеке», через которую транслируются какие-то универсальные вещи, именно поэтому, наверное, к этой истории так легко подключиться. Эвакуация, расставание с друзьями, которые уходят на фронт, общая подавленность, в том числе от совсем недавно прошедших чисток, намеки на ГУЛАГ. Проект задумывался до 24 февраля — акценты были расставлены так изначально, или пришлось что-то скорректировать?

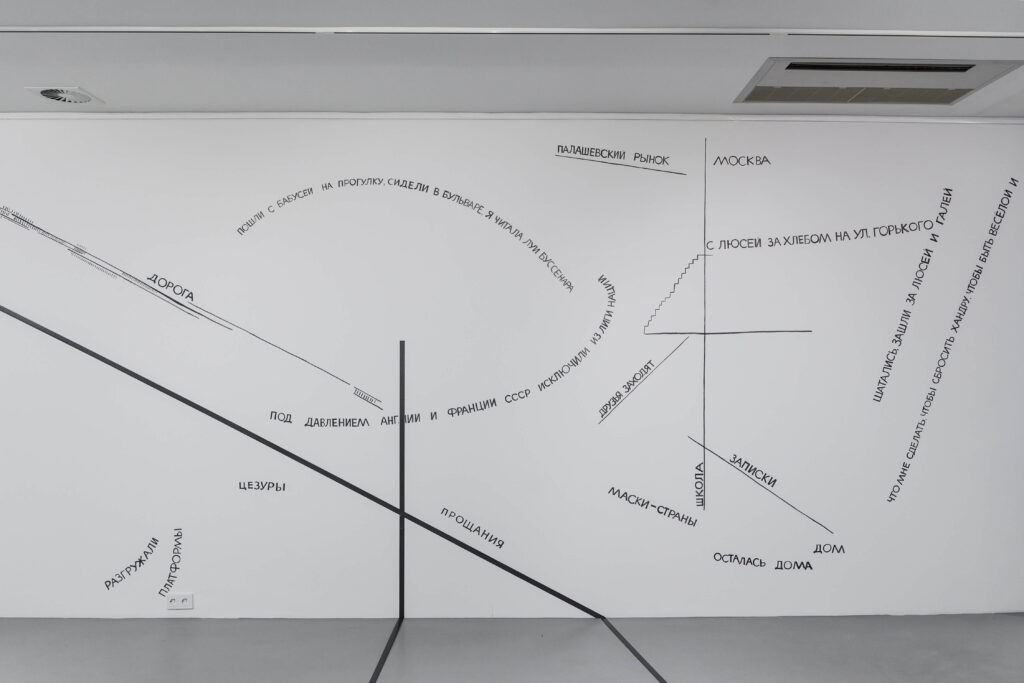

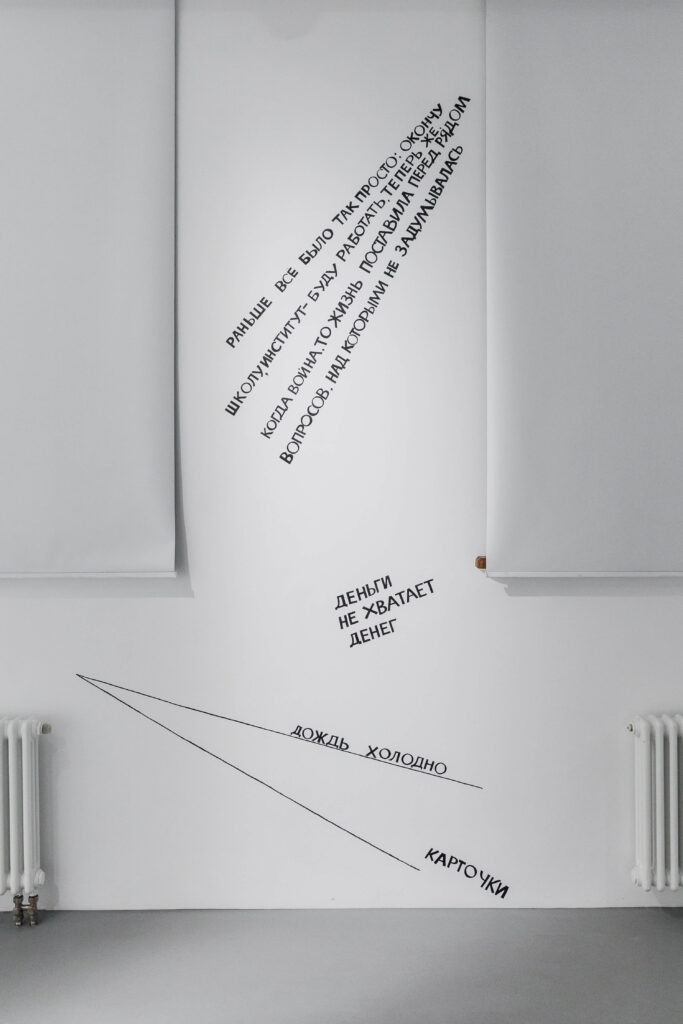

Д.Ф.: Я наблюдал за тем, как работает Наталья и что менялось. Сначала был довольно долгий поиск картографии — как упаковать, как представить в пространстве эту конфигурацию, облако тегов, создать эту карту памяти. Я не помню каких-то щелчков, которые изменили бы что-то радикально. Мы скорее сделали передышку — закрыли ту сессию и открыли новую, сделали паузу и продолжили в том же режиме.

Здесь была важна общая работа, в рамках которой мы пытались понять, как все не перегрузить. Там, где дело касается дневников, буклета, мое присутствие минимальное — я старался не становиться заложником картин, которые я себе нарисую, чтобы мое впечатление было как у зрителя: что он получит, не обладая преимуществом чтения дневников.

Н.С.: Я более четко разделила все рубрикации и расставила акценты в карте. Я убрала все, что связано с победой. Понятно, что на чем-то можно акцентировать внимание, на чем-то нет. С другой стороны, там есть такие слова, как «холодно», «карточки», «дождь» — важно, что это то, что выходит именно из дневников. Сама мама вспоминала это время не так — у нее был Ташкент, все такое светлое и хорошее, она рассказывала про арыки, земляной пол… А про голод, холод она не говорила, про них она забыла.

А.Х.: Это как вытесненная травма. Получается, документация возвращает некоторую правду о том времени. Контекст дневника — Великая Отечественная война — очень созвучен тому, что происходит сейчас. Читая его, я не раз думала о том, что мысли, написанные в нем, могли бы прийти и мне самой, и многим людям, столкнувшимся с ужасами актуальных событий. Тем не менее, Великая Отечественная война часто используется идеологией в качестве пропагандистского тропа. В каких смыслах отсылка к тому контексту может быть проинтерпретирована зрителем?

Д.Ф.: С одной стороны, это можно воспринять как защиту, якобы за счет Второй мировой мы можем говорить о сегодняшнем дне, не боясь попасть под опасную для нас интерпретацию. Мы берем это событие и используем его в том числе как зеркало. В остальном, я надеюсь, что его сложно считать как идеологическое пропагандистское высказывание именно благодаря тому, как собрана выставка. В самом языке есть защита от дурака. В какие-то моменты мы балансировали на грани интерактивного музея, но хотелось от этого уйти. В разнообразии медиа-элементов — здесь есть и видео, и звук — можно увидеть схожесть с музейными историческими выставками, собранными подрядными организациями. Я надеялся, что выставка заденет тех, кто еще не отравлен этим языком, что она будет более точечно действовать на людей, которые не являются потребителями этого языка — колеблющихся. Фрагментарность же не позволяет обвинить в выборочности или предвзятости, мы уделяли этому внимание в том числе в видеоряде.

А.Х.: Я удивилась, как проект бьет психологически: у меня откликнулась дорога (я очень часто и много ездила по России), то, что это были именно дневники матери (записи своей я, к сожалению, однажды опрометчиво сожгла). Вы думали о подобном эффекте, как через частную историю раскрывается общее?

Д.Ф.: Общий отзыв, который мне лестно было слышать в наш адрес, был о том, что выставка стала пространством, куда ты можешь прийти и понять, что происходит именно у тебя, это редкость.

Я не знаю, насколько моя практика как художника работает именно с этим, но в ней всегда присутствует вопрошание себя, своего места в мире. В моем случае это важнее, нежели показать что-то или обслужить какую-то тему. За такой индивидуалистический, саморефлексивный взгляд внутрь себя можно получить и порцию критики, но вопрос опять же в нюансах. Я всегда старался ловить свое ощущение, не заваливаемся ли мы куда-то, куда мне не хотелось бы, даже интуитивно. Находиться внутри пространства этих дневников может быть сложно и ограничивая себя от них, от истории матери художницы, я прислушивался к своим ассоциациям и делился ими, выступая отчасти таким обобщенным зрителем.

Н.С.: Такой разговор, диалог вести очень важно, потому что мне было тяжело, я была все время наедине с дневниками и однажды поняла, что это невозможно, я сойду с ума, не смогу. Мне нужно было поделиться этим с Димой и я очень рада, что он согласился.

А.Х.: Вы с Димой уже давно сотрудничаете, в частности, работали вместе в рамках выставки «Цвет воздуха красный» (2018) на «Фабрике». Можете ли вы описать тот тип взаимодействия, который сложился между вами, на каких основаниях он сложился? Структура «художник-куратор» обычно рождает ряд типичных ассоциаций: художник делает какой-то продукт, куратор его оформляет — чаще всего это такие менеджерские отношения. По последней выставке я вижу, что это не так, тем более каждый из вас соединяет в себе две роли, и художника, и куратора. Каково куратору быть курируемым? Какое влияние на кураторство оказывает позиция художника? Расскажите об этом подробнее.

Д.Ф.: Моя практика включает в себя все эти слова — куратор, художник, — но это все как будто только части целого, и в этом смысле на выставке в таком институциональном пространстве, как Ruarts, тебе приходится занимать конкретную позицию. Сегодня я куратор, завтра художник — это вынужденная мера, и она у меня всегда вызывает дискомфорт. Но и соавтор — это не совсем то слово. В этом смысле я чувствую недостаток языка, чтобы описать то, как мы работаем. Это же не первый наш совместный проект. Здесь словно действительно что-то напутано: не мне курировать Наталью, мне учиться надо. Поэтому это скорее вопрос тонкой настройки.

Н.С.: У нас есть общие взгляды, мы смотрим в одной оптике на многие процессы в искусстве. Это было важно с самого начала, когда мы познакомились, начали беседовать. Я была очень рада, что наконец я встретила человека из другого поколения, с которым у меня выстраивается взаимопонимание.

Д.Ф.: У меня сложности с настройкой коммуникации, она происходит на интуитивном уровне, «свой — чужой». Если мы начнем какие-то вещи проговаривать, наверняка будем не согласны друг с другом, но в общем глобальном смысле мы действительно смотрим в одну сторону, из одних позиций, как художники.

А.Х.: Получается, вы понимаете подноготную художников, что они чувствую, чего хотят. Мы очень много говорим про диалог, и мне кажется, что то, что вы делаете, похоже на беседу, из которой рождается взаимопонимание, результат в виде выставок.

Н.С.: Когда ты работаешь, всегда нужен взгляд со стороны. Я за то, чтобы работать в диалоге, я люблю коллективные проекты. Причем диалог может быть во всем, в разных медиумах — это очень многое дает.

Д.Ф.: Я все время борюсь с соблазном, например, сразу сказать, что что-то не работает, потому что потом на самой выставке все будет иначе. В этом смысле я никогда напрямую не могу сказать, что считаю что-то неверным. Я постараюсь сделать так, чтобы какая-то слабая вещь сама отпала по ощущениям от процесса. И в этом смысле с Натальей легко работать, потому что у нас на двоих опыта достаточно.

Н.С.: Опыт колоссальный. Но когда дело касается такой тонкой темы, я чувствую себя неуверенной. Вместе же мы выводим это на поверхность, на поверхность языка, как у Витгенштейна. Когда ты проговоришь что-то много раз, по-разному, в разных ситуациях, то, что не нужно, отпадает само собой.

А.Х.: Получается, метод создания выставки диалогический — в диалоге рождается некоторое взаимопонимание, которое, я думаю, передается и зрителю. Он понимает, что это сложное высказывание, которое создано во взаимодействии и призывает к нему: это и взаимодействие с дневником, и взаимодействие куратора и художника. Дима же сказал про «свой — чужой», но ведь диалог — это всегда разговор разных людей, которые все время уточняют позиции друг друга. Да, «свой — чужой» — это защита от дурака: грубо говоря, победобесному человеку может быть недоступна сложность вашего высказывания, и он отметается. Остается диалог в формате «свой — свой», то есть диалог с единомышленником. Нет ли здесь проблемы или противоречия?

Д.Ф.: Я имел в виду выстраивание профессиональных отношений между участниками: Натальей, людьми, с которыми я работаю. Что касается зрителей, я стремлюсь к тому, чтобы говорить с людьми разных взглядов. Не важно, на какой стороне человек, это не отменяет того, чтобы с ним говорить. Сама механика современного искусства способствует этому. И Ruarts, кстати, открыта и доступна для публики, туда могут зайти абсолютно разные люди, в отличие, например, от той же «Фабрики», с которой чуть посложнее.

Н.С.: В Ruarts на днях было 100 человек. На «Фабрике» на экскурсию по выставке, в которой я участвую, пришли 2–3 человека, и то мы их знаем. Да, это проблема таких мест. С одной стороны, это оберегает такие пространства, которые действуют скорее для художественного сообщества, с другой — они не становятся публичным пространством.

Д.Ф.: «Электрозавод», например, это лаборатория, где показывать такую выставку, как «Дневник памяти», на мой взгляд бессмысленно. Там были бы другие решения, другая история. Я для себя вижу, помимо всего прочего, ценность проведения выставок в таких местах, как в Ruarts, в том, что мы выходим из лабораторий в публичное пространство, где есть другая аудитория, которая будет понимать эту выставку в меру своих взглядов. В противном случае это приведет к ситуации «свои для своих».

А.Х.: Таким образом, мы плавно перешли к вопросу об институциях и о том, как они работают сейчас. Однажды, через гнев, ко мне пришла мысль о том, что мы как сообщество делегировали, отдали власть на откуп непонятно кому и не думали о том, как бы мы могли достучаться до других людей, с которыми можно было бы выстраивать пусть сложный, но продуктивный диалог. В самом начале 2022 года, когда снова стала возникать тема институциональной критики, мне казалось, что в художественной системе могли бы произойти позитивные сдвиги, но было не суждено. Я действительно считаю важным замечание, что, например, у Ruarts есть ресурсы для того, чтобы способствовать сложному высказыванию, сделать такую выставку, на которую придут больше людей, чем на ту же «Фабрику». В связи с этим начну с конкретного вопроса: Дима, как сейчас работает «Электрозавод», как он объединяет людей в этот сложный период?

Д.Ф.: Когда встал вопрос о дальнейшей судьбе «Электрозавода», ключевой момент, почему мы продолжили, состоял в том, что это — сообщество, и галерея — это один из стабилизирующих сообщество элементов. Видя нас, то, что мы работаем, люди понимают, что не все потеряно, у них есть место для диалога. Я не устану повторять, что выставки для меня в нашей деятельности не являются главной целью. Это конвенциональная вещь, к которой мы привыкли. Главное, что люди могут собираться. Это стало терапевтическим моментом. Иногда в наш адрес идут нападки — например, увидели слово «праздник» в анонсе, и началось. Но близкие люди тоже ругаются. Когда такое напряжение, самому близкому может достаться больше всего. Моя задача состоит в том, чтобы не продолжать цикл насилия. Сегодня все всё сваливают в кучу, объединяют в единое поле современного искусства, мы вынужденно оказались очень близки, и с институциональными сотрудниками, и с самоорганизациями — мы все стали немножко заодно, помимо своей воли. Но всегда нужно помнить о различиях.

А.Х.: Может, это «заодно» — неплохо?..

Д.Ф.: Как лаборатория галерея продолжает существовать, возможно, она изменит форму — мы стали больше делать встреч, дискуссий, есть ребята, которые хотят делать выставки, на это есть запрос. Но вводить в это элемент агитации — мы делаем официальное заявление, мы делаем выставки только с радикальным высказыванием — я считаю малоэффективным как внутри самого сообщества, так и в долгосрочной перспективе в целом.

Н.С.: Одно дело — это разговоры, а другое — это пространство выставки. Выставка коренным образом отличается от того, что мы видим на экране, в век постоянной пропаганды всего и во всем. Можно обратить внимание, как люди сейчас ходят на выставки — они хотят это делать, особенно после пандемии. Неслучайно все произошло именно после нее, это связано с изоляцией. Когда мы изолируемся, мы делим мир, обращаемся с ним как с абстрактной картинкой, которую мы просто присваиваем. Об этих проблемах нужно думать, говорить уже сейчас, иначе мы вообще не выберемся из этой ситуации. И в данном случае выставка очень важна.

Что касается институций, имеет значение, какие именно выставки делаются, каким образом они собираются. Сейчас идет пересмотр всего, что было до этого. Я не знаю, как мы переживем и когда мы переживем этот период, но то, что это будет другой этап и мы будем действовать по-другому — очевидно. Мы являемся частью общего мира, пространства, мы в него интегрированы, мы ему не противопоставлены. Мы не можем найти и кусочка культуры, которая была бы чисто национальной. Мы живем в едином мире, нельзя ни на секунду об этом забывать.

А.Х.: Какая, в таком случае, миссия у художественных институций?

Н.С.: Сегодня мало говорится о том, что является выражением жизненности, сочувствия, ценности человеческой жизни. Всем нужны картинки. Я вспоминаю Ги Дебора с его критикой общества спектакля, он опять оказывается ужасно актуальным. Мы стали падки на картинки и не задумываемся, что за ними стоит. Эта возможность размышления дается как раз в выставке. Мы разучились думать, читать, вокруг бесконечное лозунговое клишированное высказывание. Есть книга «Модернизм на баррикадах» американского политолога Стивена Броннера. Он пишет о художниках и поэтах, которые после революции, перед войной несли дух модернистской чувственности. Особое внимание он уделяет руководителям Баварской республики — литераторам, поэтам, покровителям, как его называли, «дегенеративного» искусства, — которых быстро сместило тоталитарное искусство, идеалом которого стала Древняя Греция, в образах которой нет места изъянам и реальным человеческим чувствам, слабости, хрупкости.

Д.Ф.: Одна из первых моих реакций: сейчас условная война начнется именно внутри нас. Она всегда тлела: например, человек написал что-то сомнительное, и после этого ему отрезают возможность диалога. В тех местах, откуда я приехал, оппозиции рассыпаются. В местных домах культуры обязанности спускают сверху, даже делают в поддержку участников СВО выставки или проекты, но это не воспринимается как предательство. Я не был в Советском союзе, но позиция «слышим одно — говорим о другом», «все всё понимают» — позволяла что-то делать, то же искусство. Я не сторонник, в рамках выбора языка, говорить прямо, наоборот, когда к нам приходят с проектами, и мы видим, что это высказывание «за все хорошее против всего плохого», для меня это лишь способ самовыражения. Такому человеку интересно увидеть в этом себя. Но ценнее было бы пойти в другие пространства и там вести эту работу.

Н.С.: Я как человек, который пережил несколько этапов развития современного искусства, могу сказать, что каждый раз смена каждого этапа сопровождается кризисом. В своем поколении все знакомы лишь в рамках своей тусовки. Это не хорошо, потому что ничего не остается, нет разнообразия, есть одна директивная линия, сильная иерархичность, определенный список легитимных и нелегитимных имен, на каждый период свой. Художник как бы жил, а потом он умирает. Кто-то продолжает работать, а кому-то тяжело. Это несправедливо. Нет пейзажа. Он не строится. Удивительно, как все то, что происходит во власти, отражается и в искусстве. Казалось бы, зачем мы этому подыгрываем? Все эти отношения, выставки, ситуации нужно обновить, а для начала хотя бы начать говорить об этом.

Spectate — TG

Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом: