Последнее время художественное сообщество все чаще и чаще сотрясают скандалы и недовольства вокруг взаимоотношений с институциями. Так было после обсуждения основной площадки Уральской биеннале, после увольнения Ивана Исаева с позиции куратора мастерских «Гаража», после отмены воркшопа «Горизонтальное вече» Ольги Таракановой в ГЭС‑2. Мы задумываемся о том, что что-то идет не так, только в момент конфликта, тогда, когда становятся видны противоречия: мало кому придет в голову сетовать на отношения, когда все в них идет как по маслу. Но на что указывает сам конфликт? Виновата ли в нем институция? Говорит ли он что-либо о ее ценностях? Или все дело в конкретных взаимоотношениях конкретных людей?

Я не раз слышала, что институциональная критика устарела или вообще не нужна в условиях российского, пока еще хилого институционального строительства. Но, как художественное и историческое явление, она указала на многие неявные противоречия функционирования поля искусства и его институтов и всегда стремилась сделать это поле более транспарентным. Российский контекст, в свою очередь, крепко связан с особой политической и экономической ситуацией, которая диктует условия и специфику культурного производства и его критики. Почему бы нам не учесть эти факторы для того, чтобы попытаться сделать все возможное для установления справедливых и доверительных отношений?

Возможно, история институциональной критики в России только должна быть написана, и свой вклад в развитие этой проблематики продолжают вносить десятки художников, кураторов и теоретиков искусства1. В конце концов, критика, как бы нас порой ни убеждали в обратном, нужна всем участникам художественного процесса — не только художникам, но и самим представителям институций, которые в любой момент могут стать жертвами бюрократизации, коррупции или несоблюдения трудовых прав. Вот только как научится говорить об этом честно, уважительно и без страха?

Задача этого материала — обратиться к реальным историям самых разных участников художественного сообщества, чтобы ответить на вполне конкретные вопросы: что такое институциональная критика, в чем ее локальная специфика и какие формы она может принимать?

А.Х.

Наталья Смолянская

художник и куратор, теоретик искусства, руководитель семинара исследовательской группы «Место искусства», доцент Школы дизайна НИУ ВШЭ

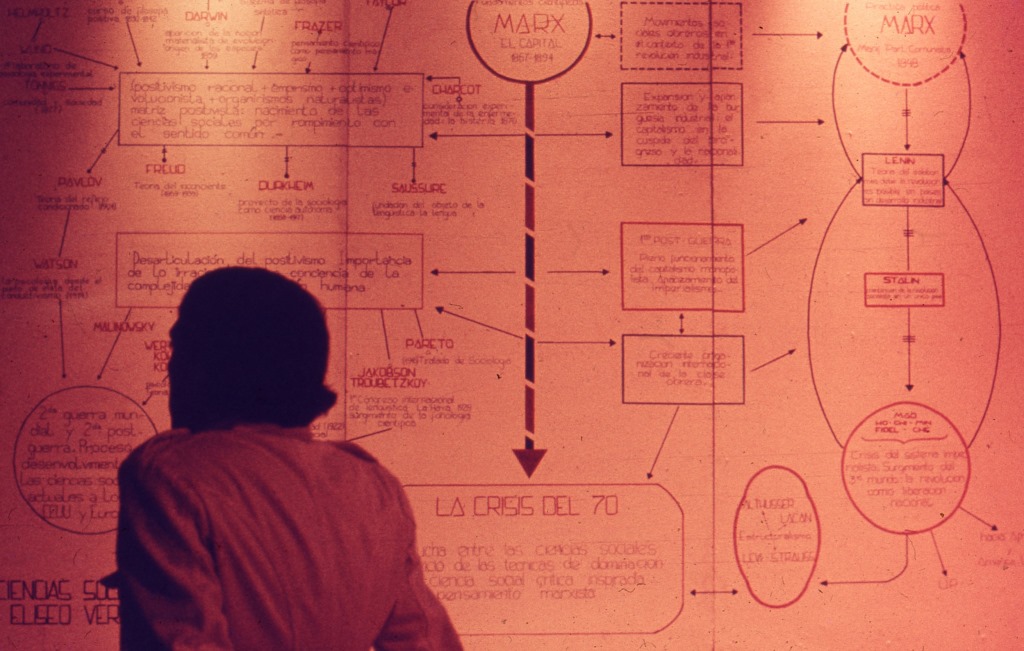

Горизонты музея: inside и outside

«…Новые подходы к искусству должны показывать, как культура подавляет его возможности, и тем самым способствовать новому осознанию всех полей конфликта…» — так, с выпада против культуры в ее институциональном измерении, в 1971 году начинался проект «Внутри/Снаружи музея» Леа Люблин, который проходил в Государственном Музее Изящных искусств в Сантьяго де Чили, в стране, где только что избрали нового президента-социалиста Сальвадора Альенде. Зритель должен был как бы пройти инициацию, буквально погружаясь в проекции теленовостей еще за пределами музея (снаружи, outside), а дальше, внутри (inside), его ожидали проекции самых разных произведений искусства, в которые зритель «входил», поскольку для проекций были использованы мягкие полотна, своеобразные шторы, прикрепленные к потолку. Основной проблемой Люблин виделся разрыв между визуальной культурой и гуманитарным знанием, обозначившийся с конца XIX века.

Эта работа Леа Люблин, как и многие другие ее инсталляции и акции, среди которых «Вопрошания об искусстве», «Дискурсы об искусстве», «Растворение в воде» — части одного целого, действия художника, переосмысляющего функции искусства и свои собственные по отношению к обществу и тому, что принято называть искусством. Отношения «внутри» и «снаружи» (inside/outside) музея, любой культурной институции, да и самого поля искусства, к которому относятся и/или относят себя художники, критики, кураторы, зрители, организаторы выставок и почитатели искусства всех видов, — отношения, в результате которых появляется особый род художественной деятельности: «институциональная критика».

Это довольно странный термин, потому что, казалось бы, направляет критику против институций и в то же время исходит от них. Такая же неясность и с набором художников из одноименной антологии Александра Альберро и Блейка Стимсона2 — это разные художники, правда, в книге выделяются отдельные этапы, которые позволили бы видеть какое-то развитие тенденции. Но в данном случае хотелось бы сосредоточиться на условиях ее создания. Как и Леа Люблин, большинство художников решили подойти с новыми требованиями к себе и к музеям в эпоху после 68 года, когда старый мир трещал по швам, устанавливались иные рамки отношений в обществе, причем менялась не просто идеология, но и жизненные привычки, расширялась сфера того, что принималось за искусство, да и вообще, вопрос того, что будет искусством, как оно включено в нашу повседневность, стал очень важным.

Так, говоря об институциональной критике, которая возникает на волне обращения к левой мысли в ее критическом изводе Франкфуртской школы, возникновения феминистских тенденций в искусстве, переосмысления того, что же такое искусство в процессе его дематериализации и активного действия в общественном пространстве, становится очевидно, что и само общественное пространство оказывается полем действия искусства, а это общественное пространство лучше всего представлено музеями. И действительно, классика институциональной критики — Коалиция Работников Искусства (Art Worker Coalition) требует расширения полномочий художников и реформы музейной политики, а деятельность этой коалиции чаще всего касается работы музея, выступает за включение афро-американцев и женщин в музейное поле, но также и против войны во Вьетнаме, политики сегрегации и, таким образом, представляет собой действия извне, направленные на пересмотр того, что внутри. А вот другой классик институциональной критики, Марсель Бродтарс, прежде всего подверг критике само представление об искусстве как о служении высшим сферам, а о музее — как о храме искусства. Его «Департамент Орлов» в Музее изящных искусств Брюсселя — апофеоз самоиронии художника.

А что же с институциональной критикой происходит у нас? Во-первых, нужно вспомнить про 1968 год и его коннотации в нашем пространстве. Да, у нас были события, связанные с этим годом, но совсем по другому поводу. Не было широкого социального движения, которое основывалось бы на левой критической мысли, и уж совсем абсурдно говорить о влиянии маоизма. А ведь именно маоистские тексты вдохновляли пионера институциональной критики Мела Рамсдена, поскольку это соединение критики и практики, желание идти в народ в буквальном смысле и проявлять социальную активность, казалось немыслимым у нас для тех, кто занимался интеллектуальным трудом. Художники, которых не выставляли в советских официальных выставочных пространствах, не думали о критике музеев, а хотели быть показанными; они, что и понятно, желали видимости в публичном поле. И некоторые их акции становились критическими, будучи самоироничными, там, где жест художника был обращен на самого себя, как, например, у группы «Гнездо», высиживавшей яйца, или в знаменитом «Лозунге» КД. Квартирные выставки «Апт-арта», которые сейчас могут восприниматься как один из видов институциональной критики, стали опытом самоорганизации в отсутствие возможностей институционализации, возможностей показать свои работы.

Задавая вопрос о том, где у нас сегодня найти примеры институциональной критики, можно констатировать, что сознательных действий или текстов, которые были бы посвящены именно разбору составляющих системы искусства и легитимности деятельности ее институтов, мы практически не найдем. Поэтому примеры, которые мы можем найти в недавнем прошлом, в основном представлены практиками самоорганизации, то есть стремлением художников к объединению, которое позволило бы им выжить, где иногда создаются и платформы для экспериментов и дискуссий. Интересно, что обе стороны — inside и outside — взаимодополняемы. Раз не было критического анализа института искусства, то нет и сознательной критики институций. А деятельность самоорганизаций чаще анализируют не они сами, а те музейные институции, которые, казалось бы, должны быть подвергнуты критике и анализу художниками.

Откуда же взять ресурсы для институциональной критики? Невозможно войти в ту воду, которая у нас не течет. Отечественная история искусств неотъемлемо связана с особенностями жизни в СССР и затем в РФ. С этими особенностями связаны и страшное неприятие современности во всех ее проявлениях — в философии и в искусстве, в гуманитарном знании. Да, конечно, были те, кто хотел знать другую культуру, читать иные книги, но подобные процессы происходили довольно хаотично. И, к тому же, при знакомстве с литературой нужно же было на что-то ориентироваться. Если не существовало критики музеев, а было желание там выставляться, то довольно долгое отсутствие рефлексии по поводу действий и политики музеев кажется вполне логичным. Но ведь был и период, когда художники анализировали составляющие искусства, когда шел пересмотр музейной политики. Разумеется, этот период совпадает, как и у наших западных коллег, с левой повесткой на фронте искусств, с поиском активной социальной позиции в обществе. И, хотя само время и не благоволило к занятию искусством, это время голодное и тревожное, но именно тогда, на заре советской власти, в 1920‑х годах, рождается и идея Музея художественной культуры, и все размышления об искусстве стремятся радикально перенести методы искусства в реальную жизнь. Конечно, авангардный пафос того времени не равен институциональной критике 1960–1970 годов, но не случайно к этому опыту обращаются сегодня некоторые художники, задумывающиеся о том, чем занимается искусство, какого рода труд оно производит, как происходит его восприятие.

Опыты анонимного художника движения ЗАиБИ или дадаистские выпады группы Э.Т.И. также содержали в себе и критику системы производства искусства, и самоиронию, столь важную для того, чтобы не потерять критическую дистанцию по отношению к институции искусства, но у них не было концептуального анализа ее составляющих, а дальше иронии и игнорирования музейных институций они не шли.

Сегодня, когда музейные организации совершенно не смущаются тем, как и кого из художников они представляют в своих пространствах, когда и без того сильные организации объединились в «музейную четверку», просто непонятно, как при таком удивительном совпадении с государственной политикой укрупнения и монолитности всех составляющих можно ожидать каких-то независимых решений по отношению к художникам. Но именно сегодня особенно возрастает накал ожиданий, связанный с институциональной критикой, потому что в условиях суженных возможностей для выставок, редких грантов на выполнение проектов и непрозрачности решений по выбору художников для участия в международных проектах и оплаты их работ, возникают спорные ситуации, которые пока сложно освещать и комментировать, а самое главное, это не дает видимого результата, как это случилось с обсуждением проекта «Немосква».

Поэтому именно сейчас столь актуальной становится деятельность группы «Место искусства», во-первых, потому что мы действуем независимо, а во-вторых, среди самых важных направлений ее заявлена институциональная критика. Мы выделяем проблему «иерархий», говоря о том, почему и как выстраиваются каноны искусства. А номер журнала, который только что вышел, посвящен «зрителю в условиях музейной глобализации», где затрагиваются и вопросы того, как действуют музейные институции, когда фактически нет альтернатив выстраиваемым институциональным гигантам, и как сложно зрителям ориентироваться в этих пространствах. В отсутствие четкого анализа системы искусства в РФ со стороны художников, эта инициатива выявления иерархий и клише в нашем художественном пространстве, наверное, может послужить тому, чтобы такой анализ и критика появились и привлекли внимание всех, кому не безразлична ситуация в нашем искусстве.

Иван Исаев

куратор

Я, пожалуй, проведу рассказ через фасады.

Из наблюдений за постсоветской хроникой той деятельности, что попадала под определение «современного искусства» на территории РФ, мы знаем, что институциональная система пыталась калькировать структуру из условно западного мира — европейские и американские модели того, как организовывать индустрию для художественной деятельности. Зачастую это происходило (и происходит) по принципу карго-культа, когда атрибуты были похожи, назывались так же, но то, что в них происходило, и то, какую инфраструктурную функцию они выполняли, непреднамеренно отличалось от конвенционально принятого.

Волны институциональной критики на Западе так или иначе имели дело с попыткой изменения институциональной системы, воздействуя на репутацию критикуемого субъекта и выявляя скрытые конфликты интересов. Действительный критический дискурс не может быть апроприирован критикуемой институцией, он неперевариваем в силу своей критичности (вместо апроприации в таком случае следует реальное изменение институции). Однако его симуляция, декоративное измерение или карго-культ вполне могут иметь место, задействовать критикуемую инфраструктуру, наполнять сетку событий, не изменяя — и не претендуя на изменение — структурных неполадок системы. Это логично продолжает попытку калькирования фасада без намерения разобраться, что же содержится под оболочкой этого фасада. Рискну предположить, что основное структурное отличие между глобальной художественной системой и российской заключается в отсутствии института репутации. Что бы ни происходило, «декоративная подмалевка» фасада, риторически копирующая темы, обсуждаемые глобальными агентами культурного производства, будет «проговариваться», имея целью оставить убаюкивающее ощущение того, что «все как надо, все как у всех» — вот и музейную милю открываем, и инфраструктуру улучшаем, и критические конференции проводим. Тем не менее, неудобные вопросы на конференциях так и не начинают звучать, даже когда музей проводит конференцию о музее, не говоря уже о том, чтобы озвучивались откровенные ответы на подобные вопросы. Все делается ради сохранения видимого благолепия.

Возможно, от этого самые интересные работы в российском искусстве, которые могут быть отнесены к жанру институциональной критики, очень деликатны, амбивалентны и тонки в своем проявлении. Как будто бы безнадежность предприятия критики заложена в их воплощении — и вещи, которые критикуются, увидит только посвященная часть аудитории, и этот опыт останется с ней, не выходя наружу, в социальное поле. Мне вспоминается филигранная работа Михаила Толмачева «Вне зоны видимости», в которой художнику удалось вывернуть нарратив музея наизнанку, выявив приемы его создания, причем так, что сами военные чины, присутствовавшие на открытии, были очень довольны выставкой, даже не считав критику. Грустно, что, когда организовывавший проект Толмачева (как и несколько других блестящих интервенций в другие музеи) фонд V‑A-C обзавелся собственным постоянным публичным пространством, первую же робкую попытку протестировать его границы и соответствие заявленным ценностям Дома Культуры он не прошел3.

Чтобы увидеть зазор между российским и западным контекстом, вспомним другую работу, показывающую нам не только фасады — «Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real Time Social System, as of May 1, 1971» Ханса Хааке. Ее отложенным эффектом стало то, что спустя десятилетия общественное внимание к происхождению капитала и репутации тех, кто финансирует музеи, стало самим собой разумеющимся, и в случае несоответствия институция отказывает донорам во взаимодействии из-за возможных репутационных издержек. Как в случае с последним резонансным делом, связанным с семьей Саклеров, символическое изменение фасадов институций в данном случае следует за действительным прекращением транзакций и взаимодействия. Подобная картина в российском контексте выглядит фантасмагорически: вы можете представить, чтобы в России какой-нибудь музей отказался брать деньги от персоны или компании, сотрудничающей с людьми, причастными, например, к российским военным прокси-операциям? Вместо этого даже цензура в крупных институциях или случаи labor abuse / abuse of power не встречают консолидированной обеспокоенной реакции художественного сообщества, не говоря уже о возможности бойкота институции и давлении, которое заставило бы институцию меняться.

Сказанные на резонансном круглом столе «Бегущий по лезвию» слова Анны Гор: «Дорогие художники, давайте думать не только про сейчас. У нас были разные богатые люди (Щукин, Морозов). Мы не касаемся вопросов того, как они делали свой бизнес <…> Не плюйте в колодец!» — становятся common sense, местом молчаливого общественного консенсуса. Практически каждая российская институция может быть уверена, что как только ее очередной опен-колл проанонсирует раздачу ресурсов, за ними сразу же выстроится очередь из претендентов, а длина очереди будет зависеть лишь от размера гранта, а не репутации грантодателя. Диспозитив «не кусать руку дающего» приводит к тому, что инфраструктура художественного производства функционирует в состоянии докритическом. Сами же институции в этом состоянии заинтересованы в том, чтобы их проекты осуществлялись по возможности без живых неподконтрольных людей, но с живыми людьми, исполняющими роль манекенов или (в лучшем случае) актеров, населяющих картонные декорации и просматривающихся за фасадами потемкинских деревень только ради повышения статуса организатора.

И эта проблема выходит за рамки художественного, оказываясь проблемой — и следствием — действующего социально-экономического распорядка. Чего мы можем ожидать, существуя в обществе, где миллионы людей поставлены на грань экономического выживания, а в системе ценятся не компетентность и репутация, а лояльность и послушность? Возможны ли в такой ситуации если не действующая институциональная критика, то создание параллельной, ценностно- и смысло-ориентированной институциональной системы, примером которой может стать проект FREEMAPPING? Или же мы обречены проигрывать по кругу выхолощенную оболочку знакомого сериала?

Наверное, для всего социо-политического контекста Российской Федерации институциональная критика — это самая необходимая и самая невозможная работа.

Дима Филиппов

художник, куратор, сооснователь галереи «Электрозавод»

Я смотрю на свою художественную деятельность как на проявление критической позиции. Так, галерея «Электрозавод» с самого начала работы существует полностью автономно. Я считаю, что это хорошая сделка, и та цена, которую я плачу за свою автономность, пока меня устраивает. Мои практики сейчас могут существовать без институциональной поддержки, но такая ситуация формировалась постепенно. С одной стороны, самому сделать что-то проще и эффективнее, а с другой — пока я еще не вижу изменений в политической ситуации для иного решения. В том числе это вопрос о людях, которые распределяют ресурсы.

Я искренне не понимаю, каким образом некоторые люди занимают руководящие должности в музеях и других институциях, каким образом новоиспеченные галеристы с деньгами начинают быть экспертами. Я наблюдаю имитацию художественного процесса, которая существует, пока имеется ресурс. Как только он заканчивается, люди спокойно переходят в другие места и продолжают там рассказывать о том, как им важен регион, музей, искусство и т.д. Все осложняется тем, что мое поколение начинает занимать руководящие должности. Люди, которые были нашими зрителями на «Электрозаводе», теперь могут претендовать на высокие посты. И я пока не наблюдаю, что это ведет к тому, что они подрывают институции изнутри, как любят говорить.

С другой стороны, я вижу проблемы в образовании и в механизме вхождения в сообщество новых участников в целом. Как так происходит, что люди с горящими глазами превращаются в циников, которые начинают думать, что важно не то, что ты сделал, а то, с кем ты познакомился и какие тебя ожидают от этого бонусы? Это же происходит не просто так: преподаватели могут, сами того не замечая, подавать такой пример, поддерживая непрозрачный процесс принятия решений.

В недавней ситуации с Ваней Исаевым4, помимо всего прочего, меня особенно удивил тон разговора людей из зала. Я представил себя на его месте и понял, что дело дрянь. Я не знаю всех нюансов работы Вани образца 2021 года, но помню его подход к работе с художниками в 2014 году, когда мы вместе курировали выставку у нас в галерее. Его скорее можно охарактеризовать так: да, мы делаем все для художника, но власть принятия решения остается за куратором. Я увидел там желание иерархии. По крайней мере, за небольшой период работы над совместным проектом я понял, что подходы у нас с Ваней разные. Но я выступаю за разнообразие и за соблюдение если уж не прав, то прозрачности происходящих процессов. То, что музей и его сотрудники промолчали, считаю ошибкой и тем самым могу сделать вывод, что для них важнее удовлетворять требования руководства. Новые назначения могут стать косвенным подтверждением этих догадок.

К сожалению, многие художники, а уж тем более журналисты и критики, находятся на грани выживания, и рассчитывать на то, что у нас возможно интенсивное критическое поле без институциональной накачки, довольно сложно. Это условный «Гараж» может нанять целый штат сотрудников и поставить перед ними задачу писать критические статьи с 9:00 до 19:00, а сообщество — это сложный организм, и пока предпосылок для постоянной критической мысли я не наблюдаю: на это просто нет ни людей, ни ресурса. Когда после ситуации с Ваней я отказывался от участия в проекте «Гаража» «Книга художника», вопрос денег, которые я бы получил за участие, был не последним. Несколько лет назад этих денег хватило бы для того, чтобы я почти год мог оплачивать существование галереи «Электрозавод» со своей стороны. Поэтому все довольно сложно. Критиковать власть, обсуждать громкие политические дела — это в чем-то проще. Но солидаризироваться вокруг событий или открыто выступать с критикой, если тебе есть что терять — гораздо труднее. Легко могу себе представить диалог в духе: «Тебя что-то не устраивает? На твое место стоит очередь».

Я считаю, что не нужно играть и тужиться, чтобы родить ту «взрослую» институциональную критику, о которой читали в толстых книжках. Когда сама структура институтов искусства у нас строится порой на случайных людях, которые внезапно получили доступ к власти, не думаю, что об этом можно говорить серьезно. Нам нужна критика самих отношений, оснований, мотивов, которые стоят за экспертами, за художниками, за нами. Мне иногда хочется спросить: чего вы хотите на самом деле? Почему вы этим занимаетесь?

Я бы хотел иметь возможность сквозь критику увидеть механизмы формирования институтов и экспертного сообщества — процессов, напрямую влияющих на то, каким образом художники занимаются искусством и каким образом мы показываем и сохраняем его. Если у меня существуют вопросы, я считаю, что имею право их задавать. Стоит настаивать, чтобы перед нами не строили стены, скрывая свой комфорт и устроенность словами о заботе и гостеприимстве.

Я, возможно, скажу вещь довольно бесхитростную, но художнику нужно учиться требовать уважать себя и свой труд. Это очень сложно, любые руководители невероятно успешны в ведении переговоров — я периодически сталкиваюсь с такими людьми и чувствую, на каком фундаменте из умения сделать тебя виноватым стоит тот или иной наш функционер, куратор. Критику стоит помогать художнику чувствовать себя уверенней, обнажая механизмы существования институций, формируя институт репутации. В чем-то критику нужно быть хитрее, чем люди с ресурсами. Как показывает практика, они будут стараться маргинализировать критику, если она действительно работает, либо включат ее в тему следующей дискуссии, позовут критика выступать, и они просто подружатся.

Как говорит мой друг художник Коля Онищенко: «Все ж друзья».

Ярослав Алешин

куратор

Честно говоря, меня словосочетание «институциональная критика» всегда несколько ставит в тупик, потому что я не вижу в этой форме знания какой-то особенности или специфики, выделяющей ее на фоне критического знания в целом. Для меня институциональная критика — это системное представление о том, каким образом осуществляется культурное производство, кто является его участниками, как в ходе этого процесса распределяются ресурсы и преференции и какова наша позиция относительно этого всего. Зона деятельности художественных институций — это маленький кружок на карте общественных связей. А институциональная критика — лишь результат приложения целостного знания о ее устройстве к той точке, где я в данный момент нахожусь.

Для меня всегда был и остается важен вопрос: на кого мы, работники культуры, работаем и какая у нас общая повестка? То есть для чего мы в целом всем этим занимаемся и чем, стало быть, является институциональная критика для нас: инструментом прояснения коллективной стратегии и тактики или способом достижения личных целей? В связи с этим я выделяю и два типа критики. Один связан с прояснением собственного положения в связи с другими людьми и в контексте более широких задач. Другой — когда дискурс об институциональной критике инструментализирован в интересах персонального или коллективного бренда и является, таким образом, способом создания ложных представлений. Увы, история российской институциональной критики последнего десятилетия чаще всего демонстрирует нам примеры второго рода.

Давайте задумаемся, где производится знание об «институциональной критике», где оно фиксируется и архивируется? Откуда художники знают, что она вообще существует? Из переводов и публикаций, произведенных теми самыми институциями, которые им надлежит критиковать. В этом смысле «институциональная критика», конечно, всегда форма знания, санкционированного институциями и принадлежащего, в конечном счете, им самим. Хорошо это или плохо? Думаю — ни то, ни другое. Необходимо просто ясно осознавать статус этой практики, чтобы не запутаться самому и не запутывать других.

Мне, например, кажется весьма непродуктивным принципиальное различение между институциями, «самоорганизациями» и художниками. В оригинальном смысле институция — это любая конвенция между людьми, любые взаимно подтверждаемые ими отношения и статусы. В практическом плане разница между институцией и самоорганизацией примерно такова, как между большим бизнесом и малым. Представления об их, якобы, оппозиции выглядят как проекция мифа о свободном рынке из XVIII века. Мне кажется, что и частная художественная практика, и самоорганизации, и институции являются элементами системы отношений, существующей в общей логике.

Искусство производят не только художники, но и кураторы, продюсеры, ассистенты, монтажники и многие другие люди, вплоть до обслуживающего персонала площадок. Я выступаю именно за такую, расширительную трактовку художественного производства, в духе Арватова. Искусство — это не только (а сегодня, думаю, и не столько) предмет, но и ситуация, место и способ, посредством которых художественное высказывание встречается со своей аудиторией. И странно, когда в фокусе дискуссий о «заботе» оказываются исключительно художники. Многие из них почему-то думают, что вот есть институция, которая обслуживает власть и капитал, а есть художники, которые совершают некие нейтральные творческие акты. Эти художники думают, что находятся как бы вне цепочки несправедливости и угнетения. Но на самом деле, они ее как раз и замыкают (в том смысле, в котором искусство является производством идеологии и оплачивается постольку, поскольку общественный заказ на ее новые формы оказывается удовлетворен). Думаю, здесь важно прежде всего понимание того, кто, что и почему делает? Я решительно против толкования художественной ситуации как отношения между художниками и институциями. Это прежде всего отношения между разными лагерями художественной сцены и разными стратами и классами общества. И оценивать их следует в соответствии с подобной шкалой.

Лично я занимаюсь культурой для того, чтобы дать возможность другим людям жить более свободно, понимать лучше, достигать чего-то, чего они иначе не смогли бы достичь. И мне кажется, что работая куратором, я могу сделать в этом направлении больше, чем в качестве сотрудника банка. Но стоит осознавать при этом, что система культуры, в которой мы все действуем, не так далеко ушла от какого-нибудь крепостного театра. И как бы ни была устроена его внутренняя жизнь, какие бы несправедливости ни совершали люди, наделенные в нем большей властью, в отношении тех, кто им подчинен, или «вольнонаемных» (равно как и последние в отношении своих «нанимателей») — все это гораздо менее значимо, чем факт самого места этой сцены в текущей логике общественных отношений. Так что начиная свое суждение в жанре институциональной критики, я всегда стараюсь вновь подумать о следующем: чем мы вообще занимаемся? что и для кого мы можем сделать? и что дает нам основания считать, что это нужно кому-то, кроме нас и тех, кто нам платит?

Джульетта Саркисян

художественный критик, автор телеграм-канала Juliet has a gun

Термин «институциональная критика» прочно закреплен в западной истории искусства как художественная практика, критическая методология которой направлена на культурные учреждения, где, собственно, это искусство показывается и становится легитимным, парадоксальным образом институализируясь, — так как, казалось бы, критика внутри институций невозможна, особенно следуя нынешней корпоративной политике культурных институций в России. В дальнейшем этот термин закрепился за новым объединением институций (L‘Internationale), целью которых было предложить альтернативный и критический подход к формированию политики музея. Однако в российском контексте институциональная критика так и не возникла в том масштабе и в том качестве, чтобы о ней можно было говорить как о явлении.

Институции современного искусства в России имеют такое немереное количество проблем в функционировании, что ты ощущаешь полную растерянность от вопроса, в чем, собственно, состоит предмет критики. Это материал, настолько богатый для изучения, что его невозможно уместить в один комментарий (например, самоорганизации и независимые пространства я также считаю полноправными участниками институциональной системы). Практически каждый день как из открытых источников, так и условно закрытых я узнаю о тех или иных противоречивых и конфликтных ситуациях взаимодействия с культурными институциями, что говорит об их тотальной непрозрачности (именно поэтому и существует мой телеграм канал — для быстрого и короткого месседжа, с которым может ознакомиться художественное сообщество). Институциональная критика как направление напрочь отсутствует в российском контексте, и многие представители художественной системы просто не понимают ее сути, идентифицируя ее как «претензию», а тех, кто ею занимается, «чужими людьми, которым не место в институциональном мире». Кажется, мы стали забывать, что критика как культурных институций, так и художественных проектов, существует прежде всего с целью заботы, как например, ее определяет иЛиана Фокианаки. Следовательно, при идеальном и довольно утопичном сценарии, в результате практик заботы возникает трансформация и развитие как искусства, так и его среды.

Но что мы получаем в обмен на критику со стороны институций? В первую очередь, игнорирование — что опять же говорит о непрозрачности и иерархичности институций, не готовых идти на диалог. Далее, если ты стал особенно раздражительным для управляющих институцией людей — они блокируют тебя в медиа или социальных сетях. Они буквально не пускают тебя в свое пространство, фактически отменяя один из главных принципов открытой и горизонтальной институции — гостеприимство. Затем тебя лишают возможности трудоустройства в культурных институциях, несмотря на то что у тебя достаточно компетенций и ты уже который год занимаешься бесплатным трудом, в том числе выступая и защищая права культурных работников. Как правило, критику и критиков избегают те институции, чьи внутренние механизмы особенно пропитаны коррупцией. К тому же, в современных институциях до сих пор существует гендерное неравенство: к женщинам-авторкам, критикессам, кураторкам испытывают меньшее доверие, нежели к мужчинам, отчего все перечисленные проблемы взаимодействия усугубляются с двойной силой.

Таким образом, институции современного искусства действуют по принципу существующей политической власти в стране, ее механизмов. Ты не имеешь права высказываться критично по отношению к ним, а если все-таки осмелишься, то тебя занесут в условный «черный список», где впоследствии ты как независимый критик не будешь для них существовать; ресурсов и поддержки, на которые ты мог рассчитывать, становится все меньше и меньше с каждым публичным критическим жестом. И неважно, являешься ты внешним наблюдателем или находишься внутри этого механизма: увольнение Ивана Исаева из музея «Гараж» доказало, что даже находясь на одной из самых высоких и ценных позиций внутри иерархической структуры музея, тебе необходимо соблюдать субординацию, несмотря на то, что это решение может серьезно повлиять на работу институции с точки зрения заботы. С одной стороны, когда поддержка от государства уже давно стала призрачной и невозможной в силу нынешней культурной политики, надежда остается на частные институции современного искусства, которые позиционируют себя как прогрессивные, хотя на самом деле этот «прогресс» функционирует скорее как красивая внешняя упаковка, которая действует по принципу неолиберальной политики музея, нежели как прозрачные институциональные механизмы, призванные содействовать поддержке художественного сообщества. С другой стороны, прекаризация культурных работников, а одновременно с ней и самоцензура (как следствие давления со стороны как государства, так и частных институций современного искусства) достигли такого уровня, что большинство культурных деятелей не могут свободно высказываться относительно институций даже когда их права фактически нарушаются, так как это может повлиять на их единственный шанс получить доход и символический капитал (довольно сомнительный, но тем не менее). Однако нам важно не бояться высказываться. Как показывает опыт — это один из самых действенных механизмов влияния на политические, а вместе с тем и культурные процессы, но по-настоящему эффективным высказывание станет только тогда, когда превратится в коллективную практику солидаризации и заботы.

Лёля Нордик

активистка, художница, авторка телеграм-канала «не_культура не_согласия»

Институциональная критика в искусстве необходима, чтобы решать проблемы дискриминации, эксплуатации, социального неравенства, добиваться полезных системных изменений в том, как устроены культурные институции, подсвечивать этические и политические проблемы, связанные с их работой. В идеале институции должны быть открыты к конструктивной критике и создавать безопасное пространство для ее выражения. В реальности же критика чаще всего воспринимается институциями в штыки, как оскорбление, лишняя «головная боль» или даже как «предательство».

Российские арт-институции в большинстве своем еще не научились этично и оперативно реагировать на критику: очень часто публичный ответ появляется с большим запозданием и оказывается проблематичным по содержанию, а нередко и вовсе происходит тотальное игнорирование и некрасивые попытки обесценить и заглушить голоса критикующих.

Художники же часто вынуждены замалчивать проблемы, так как боятся, что публичное критическое высказывание в адрес институции может привести к карьерным рискам и негласным санкциям — предвзятому отношению, отказам в работе, намеренным невключением в различные проекты, а соответственно, к потерянным возможностям.

Когда летом я участвовала в создании открытого письма к Уральской биеннале, в котором мы говорили о проблеме сотрудничества биеннале с Росгосцирком, мне и моим единомышленницам, художницам Алисе Горшениной, Наташе Тихоновой и куратору Ксении Пешехоновой писали лично многие художники и говорили, что поддерживают нашу инициативу, но не готовы публично высказываться, так как боятся испортить отношения с людьми, курирующими биеннале и их коллегами из других институций. Как активистка и художница, я сама несколько раз оказывалась в подобных ситуациях, когда чувствовала себя слишком уязвимо, чтобы публично вступать в конфронтацию с влиятельными проектами. Этот страх абсолютно валиден, он как раз отражает то, насколько вертикально и иерархично устроена российская сфера культуры и искусства и как в ней мало пространства для безопасного и эффективного выражения критики «снизу вверх».

Сегодня во всех сферах мы можем наблюдать «тренд» на устойчивое развитие, экологичность, разнообразие и инклюзию — это усложнит жизнь тем институциям, которые предпочитают игнорировать критику. Принципы устойчивого развития подразумевают в том числе более горизонтальные механизмы взаимодействия, внимание к этике и социальной повестке, поэтому закрывать глаза на проблемы и вести себя непоследовательно будет сложнее. Конечно, наиболее консервативные институции будут выкручиваться и пытаться создавать исключительно видимость более справедливой, инклюзивной и социально ориентированной политики, но активисты будут легко считывать эти попытки и «ловить за хвост» — указывать на непоследовательность действий и несоответствие декларируемым ценностям.

Катя Ганюшина

исследовательница и художница танца и перформанса, режиссер, куратор, переводчица

Я боюсь, когда чему-то дается название, поэтому я занимаюсь танцем и перформансом, а не языком, хотя я переводчица и понимаю ценность языка, люблю его. Название всегда сначала фиксирует, а потом разрушает: как только мы говорим «институциональная критика», мы ставим забор между институцией и теми, кто ее критикует. И как только мы делаем это, все перерастает в борьбу за власть. Вся легитимация искусства и критической теории исходит от институций, поэтому когда они вводят понятие «институциональной критики», они же определяют и ее рамки. Как говорил Жижек, система вынуждена позволить возможность выбора, который никогда не случится, потому что если он реализуется, система разрушится.

Глобальный вопрос, который я исследую в своих работах — как быть вместе. В спектакле «Купание запрещено» (2019) главная героиня комментирует протесты в Москве. Мне было важно, чтобы моей личной однозначной позиции по поводу их жестокого подавления было противопоставлено какое-то другое мировосприятие, в котором баррикада между сторонами снималась бы. Спектакль «Договор» (2021) ближе к институциональной проблематике. В нем разворачиваются две истории: о приглашении «Гаража» создать специально для них версию лекции-перформанса «10 жестов» и о хореографическом спектакле, который создала я, но который присвоили танцовщица с продюсером. В пределе они о том, как два человека легко могут стать институцией с точки зрения бюрократизации своего общения друг с другом и общения с другими, и что можно сделать в такой ситуации.

«Договор» был вызван шоком: ты коммуницируешь с кем-то и тебе кажется, что вы понимаете, о чем вы говорите. Вы допускаете, что у вас разный характер, вы по-разному относитесь к разным вещам, можете голосовать за разные партии, что в нашей стране, правда, не особенно показательно. Но вы начинаете общение для того, чтобы сделать какой-то проект, добиться общего результата — что-то, ради чего вы формируете этот союз, пусть и кратковременный. То с чем столкнулась я, что легло в основу «Договора», это слом этой парадигмы.

Сейчас я работаю над проектом, который начала делать еще в резиденции в Австрии, — это исследование бюрократии. Когда я пытаюсь сформулировать для себя, что такое бюрократия, я понимаю, что это страх не иметь возможности высказать свое определение ситуации. Говорить о том, как должна себя вести институция — это старомодный дискурс, который исходит из предпосылки о том, что есть гомогенный список ценностей, которые мы все разделяем. Нет, у нас у всех очень разные ценности, все имеют право на них, но вопрос остается: ради чего мы вступаем в коммуникацию?

В России культурные институции превращаются в глубоко бюрократизированные компании. Это не транспарентная система, иначе не было бы такого количества разочаровавшихся в институциях художников. Многим кажется, что искусство — это неопределенность, нерационализируемость, невербализируемость. Это понимание менеджеры в искусстве очень круто эксплуатируют, но как только речь заходит о договоре — все ломается. От художника не ожидают четкой позиции. То, как я делаю свою работу, какие смыслы в нее закладываю — это область невербализируемости, иначе я бы просто написала текст, который, кстати, тоже не трактуется однозначно. Но в том, как мы организуем отношения с институциями, должна быть четкость и ясность. Но этого нет. Я считаю, что это происходит исключительно потому, что менеджеры понимают, что это можно очень удачно использовать. В этом проявляется инфантильность, незрелость российского мира искусства.

И это упущение любой структуры, любого союза, которое в том числе затрагивает проблему прозрачности коммуникации. Мне кажется, что это всегда вопрос оптики и ценностей, того, что мы выбираем. Вещи и события, которые происходят при взаимодействии с институциями, часто ужасающи, однако они всегда вызваны действиями конкретных людей. Как только мы называем это институцией или критикой, все становится черно-белым и возвращается к оппозиции. Проблема не в том, как институция себя ведет, объектом внимания должно стать другое — человеческое. Ведь договариваться с самой институцией глупо, это как договариваться с солнцем. Моя позиция, таким образом, заключается в том, чтобы рассматривать конкретный пример. Я человек, а не институция. Если мы начинаем разговаривать в терминах институции, этот конкретный человек уходит из поля разговора.

Может ли критика что-то поменять? Мы снова здесь упираемся в достаточно непростой вопрос, что называть критикой. Мне кажется, что говорить очень важно, в любой ситуации. Как только что-то выносится на публичное обсуждение, становится разделяемым, власть одного человека или одной институции размывается. Но критика не должна превращаться в желание мести. Для меня это недостаточная позиция, она опять про власть: ты не прав — я прав. Важна готовность услышать другого. В ситуации с Ваней Исаевым было бы интересней иметь возможность поговорить, для того чтобы прояснить резоны «Гаража». Чтобы его представители, которые нигде напрямую не говорят об этом, вдруг публично заявили, как якобы говорили Ване, что их первоочередной задачей является зарабатывание денег. В этом и крутость ситуации публичного обсуждения: что-то становится ясным, мы можем сопоставить заявления и действия. Скорее всего, люди найдут как вывернуться, но тогда мы возвращаемся к вопросу о том, как разговаривать с институциями.

Андрей Андреев

художник

Сегодняшняя институция мне представляется как набор ограничений, иерархичных, созависимых отношений, в рамках которых художник, куратор, теоретик получает определенный ресурс. Мы находимся внутри института искусства, формируемого в том числе и институциями: произведения при создании мыслятся в парадигме этого института, определяются профессионалами художественного сообщества и теоритизируются — поэтому искусство всегда уже институализировано. В этой же системе существуют и самоорганизованные альтернативные пространства — то, что мы называем самоорганизациями, — они не могут быть автономны. Институции подтверждают легитимность нашей практики, но это не говорит о том, что мы не можем критически высказываться в их сторону. Я верю, что критика рождается из желания сделать мир и окружение лучше, поэтому с бесспорным уважением отношусь к тем, кто с этим работает.

Критика институций мне видится не как интенция против институций и их разрушение, а как элемент сопротивления, проявления, пересмотра той социальной и экономической несправедливости, которая должна быть публично поставлена под вопрос, подвергнута дискуссии. В моей задаче как художника — критически реагировать средствами искусства на те изменения или конвенции, которые поддерживают социальное неравенство, угнетение, пренебрегают рабочей этикой. Критика расчищает, выводит на поверхность, обнажает острые углы, которые крупные корпорации не замечают или пытаются не замечать.

Я не сторонник метода строить стену от институций, мне кажется, критика эффективнее изнутри, она находится в тесных отношениях с агентами искусства и напрямую обращается к ним: обойти ее сложнее, а желание игнорировать критику того или иного деятеля видится отчетливее. Так, например, было с интервенцией «Благотворительный забег в поддержку спортсменов Anna Nova» — петербургское художественное сообщество, за исключением единичной акции, сделало вид, что конфликта между холдингом Nova Group и жителями Муринского района нет. Конечно, каждый расставляет приоритеты и выбирает, какие ценности поддерживать, сам. Мы с соавтором интервенции Ваней Туголуковым благодаря «Забегу» продолжаем говорить об этом столкновении, которое, кстати, еще не закончилось. Не знаю, как это повлияло на Анну Баринову, но позиция отдельных акторов комьюнити раскрылась.

Если документация интервенции экспонируется в галерее или другом выставочном пространстве, я вижу это как положительный аспект распространения информации, знакомства и погружения публики в данную проблематику. Институциональная критика была бы действеннее при более решительном, сплоченном художественном сообществе, готовом коллективно бросить вызов тем шулерским условиям, которые нам предлагает система. Есть отдельные очаги, но не хватает масштаба и должной поддержки. Проблема в том, что институции не идут на диалог, а если этот редкий случай все-таки происходит, то мы видим, что они не готовы к самокритике, предпочитают метод замалчивания и блокирования, обладая большей властью, используют подчиненное состояние художника, куратора, теоретика. Последние являются основными производителями контента для системы искусства, и всегда есть риски, что критический потенциал произведения, выставки, текста может быть нивелирован и апроприирован институцией. Институциональная критика может служить отрезвляющим эффектом для тех институций, которые пренебрегают созданной социально-экономической проблематикой и тенденциозно поощряют вертикализацию и неравноправие отношений в обществе, учитывая лишь собственную выгоду.

Сянда Яптик

художница

Считаю, что критика институций нужна. Не знаю, насколько сопоставим опыт условного Запада относительно России — всё-таки становление институций там и здесь происходило через разные процессы. Полагаю, где угодно застывание систем, их негибкость, иерархичность вредит им же самим, а также влияет на общее поле. Мне сложно отделять искусство от общественно-политического контекста и функционирования институций в целом — на поверку всё оказывается крепко взаимосвязано. Однако для меня это не значит, что надо тихо сидеть, обреченно вздыхать, никого не критиковать, излучать позитив и ждать, когда всё само устаканится.

Мой внутренний бунт против несправедливости в институциях начался, когда мне было 22 года. Тогда я ушла из театральной академии, потому что поняла: не горю театром настолько, чтобы терпеть унижения там, где можно без них обойтись, что меня не устраивает сама система и я не мечтаю выгодно устроиться в ней. Также меня возмущало, что общежитие академии в плачевном состоянии, а в бухгалтерии на меня орали и обзывали за то, что съезжаю. Ещё в голове не укладывалось, что на собраниях люди из руководства всерьёз обсуждают, кого лишить скудной стипендии и верят, что отсутствие денег простимулирует учиться лучше. Для сравнения, в другом моем вузе — Институте Народов Севера — руководство билось за благополучие студентов и старалось перечислить любую положенную нам копейку. Когда мне было 19, я собиралась поступать на дизайн в СПбГУТД. Там меня тоже смутило состояние общежития, и я стала спрашивать преподов: а что, это нормально, при том, что обучение в вузе стоит 150 тысяч рублей за семестр? За это меня упрекнули: ты же художник, тебя не должны волновать такие вопросы! И тогда, и долго потом мне казалось, со мной что-то не так, раз я не готова с этим мириться. Но то ли со временем критика институций стала заметнее, то ли у меня стало информации больше, то ли я оказалась среди единомышленниц, теперь я знаю: это не нормально, у этого есть причины, и оно работает до тех пор, пока на это закрывают глаза.

Имея такой бэкграунд, я не тешу себя иллюзиями, что легко могу вписаться в систему, где нарушают права и считают адекватным пренебрежительное отношение к людям. Правда, как неисправимая оптимистка, я каждый раз думаю: ну а вдруг всё не так, как кажется, вдруг это мои предубеждения, и стоит попробовать сотрудничать. Но опыт последнего полугодия: сначала увольнение Ивана Исаева из «Гаража», затем мой конфликт с куратором Александром Буренковым — как-то убил во мне надежду.

Есть ощущение, что люди прислушиваются к тем, кто для них в авторитете, поэтому было бы любопытно, если бы критика к институциям исходила от других институций или от авторитетных для них личностей. Меняло бы это что-либо? Другое дело, что чувство справедливости не у всех людей одинаково, и в итоге мы формируем круги по интересам и ценностям с теми, кто оказывается нам созвучен. Так получается, что возникают «наши» и «ваши», и каждый такой круг считает себя самым правильным. В этом процессе я не вижу поля для чего-то общего, хотя непонятно: а нужно ли нам оно, чтобы критика могла существовать и менять что-то? Для меня странно, что искусство может мыслиться отдельной от всего непостижимой областью, где могут не работать человеческие законы. Было бы неплохо, если бы институции подчинялись трудовому праву, и если бы человек, имеющий больше власти, не мог никому угрожать. Ещё я предпочитаю такую форму критики, где можно изъясняться друг с другом ясно и прямо, как в здоровых отношениях, без угрозы для жизни, карьеры и ментального здоровья.

А так по большому счету пока кажется, что институциональные системы — игра, в которой невозможно выиграть. Как-то мне попался на глаза клип Граймс, где она, полуголая хрупкая принцесса, сражается с бронированным рыцарем, — это похоже на метафору происходящего: ты не имеешь возможности выиграть, потому что ваши изначальные позиции не равны, и попадая в эти правила, ты сталкиваешься с определенной реальностью, в которую либо встраиваешься, либо она тебя меняет, ломает или выплевывает. И как ни бейся, ни совершенствуйся, ни спорь, здесь твоя стратегия для выживания — подстроиться или устраниться. У тебя нет возможности выиграть, и это ты дурак, если не желаешь это замечать. Тогда, при просмотре клипа, я подумала, что хочется создавать игры по другим правилам и с другими вводными, хочется разнообразия, пробовать что-то другое, фантазировать, как ещё может быть. Хочется удивляться и видеть хорошее — не вычленяя его, как меньшее из зол и еле откапывая, а просто воспринимая его, как происходящее обыденно и легко.

Мария Дмитриева

куратор_ка, художница, соорганизатор_ка автономного культурного транзита ЭТО ЗДЕСЬ / Студия 4413

Критика стала пуста, так как критика — равноценна отсутствию.

Манифест группы «Тиккун», 2000 год

Самоорганизации возникают из нехватки [не]существующих форм производства и воспроизводства жизни, культурных и иных политических условий.

Мне больше нравится заниматься политиками самоорганизаций, нежели критикой существующих институтов (если под ними имеются в виду государственная и коммерческая инфраструктуры), так как экспериментировать с новыми практико-этическими версиями возможного веселее анализа вязких обстоятельств инфраструктурного паралича. Критика же геополитической матрицы культурных институций неизбежно спотыкается о мета-слои: неолиберализацию знаний, джентрификацию, перепроизводство художественного продукта, структурное неравенство, воспроизводство колониальных логик, не экологичные подходы к собственным основаниям, индустриализацию искусства, кальку бизнес планирования, элитарное разделение труда и гендерную нечувствительность. Все это — капиталистические партитуры безысходности или вялые попытки быть неочевидно правыми, заигрывая с новыми трендами и риторическими приемами.

На тему институциональной критики мы с коллегами из медиа-активистского объединения «Кафе-мороженое» написали супер зин-мануал «Радикальные Грезы», который тезисно и емко картографирует онтологические провалы институтов знания и искусства на территории РФ. Эта работа была когнитивной выжимкой нашей рабочей группы, встречающейся на протяжении 2 месяцев, разбирающей все структурные ловушки и недоразумения внутри/снаружи работни_ков сферы культуры. Этот зин является доступной навигацией для субъекта, осознавшего себя в поле производства/воспроизводства теории/практики современного искусства.

Охватывая весь пейзаж культурных расстройств, возникает желание альтернатив. Здесь и появляются affinity group: нестабильные кооперации, соматические объединения и рационализированная солидаризация с желанием становления новых форм коллективности. Действующих по другим логикам и чувствующих иные способы связанности, ответственности, удовольствия. Мы заняты производством новых типов семейных, дружественных и проектных отношений — существуя в центре этих пересечений, где границы мерцают и смещаются относительно привычных категорий. Эти практики, возникшие взамен тотализирующего отчуждения, отсылают к этике посттруда, где не предполагается деления на принудительно-репрессивные рабочие отношения и «личную» жизнь.

Многие самоорганизации формообразуются из опыта общей уязвимости (финансовая нестабильность, гендерное, расовое, классовое угнетения, миграционный опыт, отсутствие программ социализации, нехватка институтов кризисного реагирования, инклюзии и поддержки). Здесь можно вспомнить формирование квир-коммун, описанных из оптики и опытов черного феминизма, или мигрантские объединения в одном из сквотов афинской Экзархии, где люди вынуждены перепридумывать заново идентичности, профсоциализацию, семейные, лингвистические и политические связи. Иначе многие самоорганизованные объединения латают зазоры в субъекте государства, которое игнорирует интересы и особенности всех, кто отклоняется от директивных методов обрезания и не вписывается в правовой пакет вездесущей нормализации и принудительной пассивности.

Вынужденная кооперация подталкивает к изобретению иных норм, расширяющих предыдущие, и к становлению реальностей другого порядка.

«Распространяй различия»: участни_цы [вос]производства новых опытов и тактик действуют на границах описанных чувственных и политических категорий, так как находят свое существование в разрывах и провалах гегемонной политики. Очевидно, что эти знания не родятся внутри уютной институции, поддерживаемой президентскими грантами и бесплатными силами эксплуатируемых волонтер_ОК.

Можно заметить, что некоторые самоорганизации мутируют в неолиберальные институты, не выдерживая давления извне — сложно удерживать автономию в условиях ловко скроенных диспозитивов угнетения. Отношения власти/капитала сгущаются и регулярно искушают, особенно когда ты находишься в предельной уязвимости и озабочен_а первичными способами выживания. Сложно переписывать не всегда очевидные баги вертикальных логик. Сложно регулярно чекать возможности себя/другого и придумывать более чуткие способы не деструктивной созависимости. Здесь и стоит вопрос о необходимости внутренней критики и изобретении систем страховок для хрупких форм объединений на нерыночных основаниях, которые осознанно не вписаны в глобальную матрицу политико-экономических перверсий.

Мы уже поняли, как не надо, — пора строить объединения и тестировать новые модели, играть с ними на других основаниях близости соотношений. Что, конечно, не отменяет анализа и реакционных ответов-действий на все еще существующие архаичные и властные логики [не]cовременных институций.

Оставлю здесь любимую полифонию мнений из актуальных (для меня) критических каналов об искусстве в тг: procartistination, Juliet has a gun, vaster than […], Первый колониальный канал, (Im)possible worlds, кафе-мороженое, Смерть и мебель, К.Р.А.П.И.В.А.

Нам интересны возможности построения низовых инфраструктур поддержки и программирования альтернативных экономик с перераспределением ресурсов, которые помогут нам самосохраниться, обрести связанность и более устойчивые/пластичные и чуткие к изменениям контуры существования. Для этого мы разрабатываем платформу взаимодействия между самоорганизованными сообществами FREEMAPPING, прото-версию которой (как и другие насущные вопросы) мы с инициаторкой «Феминистских транслокальностей» Викторией Кравцовой и другими коле_жанками обсудим на ближайшей международной конференции самоорганизованных инициатив 26 февраля, заходите!

Блиц собрала Анастасия Хаустова

Участники: Наталья Смолянская, Иван Исаев, Дима Филиппов, Ярослав Алешин, Джульетта Саркисян, Лёля Нордик, Катя Ганюшина, Андрей Андреев, Сянда Яптик, Мария Дмитриева

Spectate — TG

Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:

- Хочется отметить тексты и лекции Людмилы Воропай, Натальи Смолянской, Леры Конончук, Егора Софронова, проекты Анастасии Вепревой, Арсения Жиляева, Андрея Андреева, а также телеграм-каналы Натальи Тихоновой, Джульетты Саркисян, Елены Ищенко, Оли Таракановой. — А.Х.

- Хотя сам термин упоминается впервые гораздо раньше, в 1975 году, Мелом Рамсденом в статье «О практике», где ставится вопрос о перестановке акцентов в анализе институций, о том, что функции институтов (и институтов искусства, в частности) должны быть пересмотрены на основе критики буржуазного индивидуализма и выведения «наружу» (outside) тех принципов капиталистической бюрократии, которые определяют и действенность всех составляющих системы искусства, в том числе образовательных, и арт-маркета, и самих художественных событий. См.: Mel Ramsden, On Practice / Alexander Alberro and Blake Stimson, Institutional Critique: An Anthology of Artists Writings, Cambridge, MA, MIT Press, 2009. P. 170–199. — Н.С.

- См. об интервенции «Гегемония элитарной симуляции – 2» Натальи Микулти, Елены Акаевой, Елены Сорокиной и Вероники Николаевой, 19 декабря 2021 года, ГЭС‑2. — И.И.

- Здесь я упоминаю ситуацию с увольнением Ивана Исаева из музея Гараж. То, каким образом он строил свое выступление на конференции «Искусство и практики гостеприимства» и как на него реагировали представители институций и художественного сообщества. Здесь ссылки на видео выступления и расшифровку. — Д.Ф.