Иван Новиков: Выставка «Нет»1 для меня является очень важной в нынешнем контексте. Последние два года я работал над совершенно другим проектом, посвященным истории видеоигр и гик-культуры в постсоветской России, которыми я сам увлекаюсь. Но после начала так называемой «специальной военной операции» (далее СВО — прим. ред.) в какой-то момент у меня опустились руки от шока и ужаса. Я понял, что те проекты, которые меня волновали, сейчас, в нынешнем контексте, не то чтобы невозможны, но неуместны. Я пытался осмыслить, что могу сделать, если не согласен с позицией руководства моей страны, как я могу этому не то чтобы противостоять, но возразить что-то, особенно если я занимаюсь искусством, к тому же абстрактной живописью. Тем более, я всегда стоял на антивоенной пацифистской позиции, которая меня давно интересовала в контексте российского и советского империализма, напрямую связанного с историей моей семьи. Я понял, что мне необходимо не только подписать антивоенные письма и опубликовать посты в социальных сетях, но сделать что-то, направленное на поддержание тех гуманистических ценностей, которые оставались и остаются в нашем обществе.

Как возможно мне, человеку, работающему с живописью, с политическими аспектами истории, с постколониальной теорией, что-то высказать, учитывая, что, хотя формально у нас в России не введена военная цензура, мы, если внимательнее присмотреться к законодательству, все же не можем использовать целый ряд слов и оборотов? Не только потому, что вас могут начать преследовать персонально, но и потому, что вы можете, выражаясь грубо, подставить те организации, которые вас поддерживают (в данном случае я говорю про галерею pop/off/art, которая не побоялась и согласилась на этот проект). Даже если я не могу что-то высказать или сделать против позиции правительства моей страны, я могу указать на саму проблему. В России около 36 млн человек не согласны с СВО — эти люди (а их больше, чем население многих стран мира) сейчас в некотором роде являются субалтернами, теми, кого принудительно лишили языка, возможности говорить. Название проекта отсылает к очевидному лозунгу, состоящему из двух слов, который появился 24 февраля. Это пустое место после слова «нет» и является указанием на невозможность полноценного высказывания в нынешних условиях.

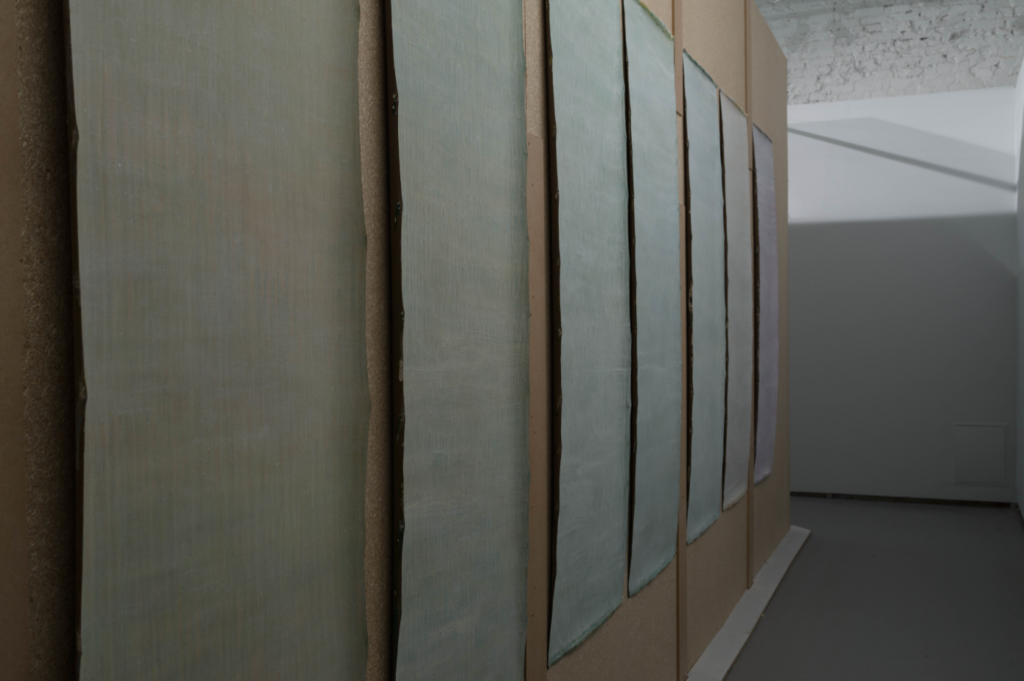

В галерее я сделал пространственную сайт-специфик инсталляцию, которая в некотором роде является оммажем работам таких моих любимых художников как Майкл Ашер, Брайс Марден, Марша Хафиф. Когда вы попадаете в галерею, вы видите путь наверх, на балкон, где открывается вид на помещение галереи, белый куб, внутри которого висят только пустые подрамники. Самое главное, вы туда никак не можете попасть. Но есть узкий, некомфортный, неосвещенный коридор, в котором висят сами холсты и по которому можно пройти. Размер холстов совпадает с размером широко известного еще со времен Афганской войны «груза 200» — кодового имени для невосполнимых потерь, то есть погибших комбатантов. Эти холсты не обрамлены, похожи на бумагу, словно трепещущие на ветру кусочки ткани, и представляют собой практически монохромную живопись. Технически я писал очень яркие эмоциональные холсты, но под конец покрывал их достаточно толстым слоем белых лессировок, которые, с одной стороны, позволяют вам видеть, что под ними что-то было, но с другой — создают ощущение белесого, туманного, пустующего пространства. Сами холсты висят с обратной стороны стены, ровно напротив подрамников. И возможно когда-нибудь их можно будет показать вместе, но сейчас мне кажется, что белый куб не подходит для той живописи, которую я люблю, которая не является сугубо декоративной — она не может работать в обычной нормативной ситуации. Я не делаю ярковыраженной пропаганды, это не выражение манифестационного свойства, но мне кажется важным в этом проекте указать на невозможность того формата высказывания, который был распространен до 24 февраля.

Анастасия Хаустова: Более конкретные вопросы о выставке, о том, как она устроена, я запечатаю в вопросы общего характера, и эту выставку мы сможем использовать как яркий и актуальный пример для тех категорий, которые мы сегодня будем обсуждать. С момента выставки «Умвельт» (2013) в галерее «КОМНАТА», в рамках которой на листья цветов была нанесена краска, которая, словно управляемая самими этими цветами, причудливо растекалась и высыхала, вы исследовали то, что можно назвать агентностью живописи. И действительно, когда я пришла на выставку «Нет», я в полной мере поняла, что вы имеете в виду. Во-первых, я увидела пустые подрамники случайно и лишь в самом конце. Изначально я думала, что выставка состоит только из холстов. Сам проход по узкому коридору вызвал у меня ассоциации с высказыванием Александра Пятигорского, который говорил о том, что философия ходит малыми переулками, изгнана с улиц больших, что мы могли бы распространить и на современное нам искусство. Но когда я увидела рамы, я представила, как эти самые холсты буквально «отвернулись» от зрителя, совершили исход из рам, символически выступающих как жесткие рамки, тиски музея, находящегося под государственным надзором. Во-вторых, эти самые холсты, учитывая актуальный контекст СВО, вдруг привиделись мне плачущими, кровоточащими, словно им самим больно от того, что происходит. Можно ли говорить об агентности живописи в данной выставке, и если да, то в каком ключе?

И.Н.: Действительно, меня эта тема очень волнует практически во всех проектах. Но в выставке «Нет» фокус моего интереса был смещен на другую область, и то восприятие, которое вы описали, пришло ко мне уже после монтажа. Когда я сам как зритель вошел в уже готовый зал, у меня было ощущение, которое мне подтвердили некоторые посетители, о такой не то чтобы плаксивости, но некоторой слезности этих холстов. Их поверхность в этом пространстве действительно воспринимается так, словно по ним бегут белые потоки слез. При этом в процессе работы я в меньшей степени думал об этом воздействии, поэтому этот странный контекст субъектности, агентности живописи вернулся ко мне бумерангом. После 24 февраля, находясь в удручающем психологическом состоянии, как наверное и все, я думал о невозможности продолжения собственной художественной практики в том смысле, в котором она была до этого. С другой стороны, я не смог полностью отказаться от этого процесса, который меня занимает и интересует. Действительно, агентность живописи для меня один из ключевых вопросов — я не могу быть автором, который просто создает какие-то готовые произведения. Сами по себе картины для меня субъекты, и в моем случае это уже превратилось если не в привычку, то в хорошую традицию — воспринимать живопись, картины именно как агентов, у которых есть собственная система коммуникации.

А.Х.: Многие с 24 февраля были в таком анабиозе, не знали, как продолжать делать то, что они делали раньше. Но постепенно все больше людей стали приходить как раз к ощущению, что сдавать просто так себя, свое любимое дело, свои занятия, которые тоже были формой некоторого высказывания, будет неправильно. И дальше мне бы хотелось углубиться в проблему о возможности политического высказывания в общем и сейчас и заострить вопрос о том, что вы называете антинарративным в живописи. С одной стороны, абстрактная живопись максимально антинарративна, так как пытается избежать ловушки репрезентации — она не рассказывает историю, а, скорее, вызывает чувства, приглашает к обмену этими чувствами. С другой стороны, как, будучи антинарративной, абстрактная живопись может быть, например, антивоенной или антимилитаристской, то есть выступать медиумом конкретного манифестативного высказывания?

И.Н.: До сих пор у меня нет готового ответа на этот очень болезненный для меня вопрос, но на данный момент я сформулировал это следующим образом. С одной стороны, нарративность в живописи в российском контексте имеет очень серьезный консервативный политический аспект. У меня бэкграунд реалистического художника, я закончил Суриковский институт и хорошо могу себе представить, как работает институциональный контекст фигуративной живописи в России: нарратив или художественный стейтмент, который вы рассказываете с помощью фигуративной живописи, всегда удобен для, скажем так, правоконсервативных социальных институтов. При этом сам этот язык, сама структура высказывания до сих пор является нормативной. До 2022 года я считал (и это в принципе моя личная обсессия), что моя задача состоит в том, чтобы не только делать какое-то высказывание силами живописи, но чтобы эта живопись в самой своей фундаментальной основе выступала против этих институтов или подрывала их, не могла быть апроприирована ими. Единственным способом, который, на мой взгляд, работал в случае живописи, было именно обращение к абстрактной живописи в ее радикально редуцированной форме — монохромной живописи. Конечно, во всех моих проектах, на самом деле очень нарративных, всегда есть какая-то история, какой-то частный результат моего исследования, интереса. Но сама живопись как объект никаким образом вам эту историю не рассказывает, как это было в традиционном фигуративном формате.

Для меня всегда было важно, чтобы приходя на выставку и видя картины, зритель не понимал, о чем они, чтобы он видел, что монохромная живопись выступает некоторым оппонентом традиционному восприятию. И чтобы только спустя какое-то время, которое зритель проводил на выставке — после прочтения текстов, попыток проанализировать, как устроено пространство выставки, взаимодействие этих картин — он понимал, что нарратив строился не средствами живописи, что живопись — это лишь один из инструментов. Сейчас институты, которые поддерживают нарративную живопись, временно победили, или думают, что побеждают. И связано это как раз с тем, что мы на какой-то период времени забыли о связке художественного языка и его политического значения. Забыли о том, что выбор языка высказывания (в том числе фигуративной живописи, сюрреалистической методики или чего-то еще) — это уже политический жест. В этом смысле для меня было важно, особенно сейчас, использовать ту форму искусства, которая была бы максимально оппозиционна этим консервативным институтам.

А.Х.: Эта проблема заботит меня в том числе после текста Андрея Шенталя «Изысканный труп модернизма», в котором он выдвигает, условно, такой тезис. Монтаж и коллаж были изначально левыми авангардными медиумами, будучи наиболее ярко в своем политическом аспекте раскрытыми в коллажах Джона Хартфилда или фильмах Сергея Эйзенштейна. Современность превратила их в оружие правых, и в этой ипостаси они проявляются прежде всего в мемах. Шенталь говорит об апроприации медиума теми или иными политическими силами и о необходимости четко артикулировать свою политическую позицию как художникам, так и критикам. То же, как мне кажется, можно сказать и о принципиальной разнице между реляционной эстетикой Николя Буррио и партиципаторностью у Клэр Бишоп — две эти теории по-особому маркируют перформанс и его политическое измерение. Давайте все же уточним, можем ли мы выделить какие-то имманентные свойства тех или иных медиумов? Их, так сказать, политическую медиумспецифичность? Или их политическая сила или идеологическая окраска все же целиком и полностью зависят от контекста и позиции художника или зрителя? Грубо говоря, может ли живопись, если вернуться к вопросу об агентности, сама быть политическим активистом?

И.Н.: Я полностью согласен с тем, что очень важно обозначать ту позицию, из которой ты исходишь, по крайней мере, чтобы не обманывать зрителя и не вводить его в заблуждение. Однако в случае с медиальностью все усложняется от случая к случаю: мы, например, можем сказать, что определенные методы и пластические ходы в кинематографе характерны как для правого политического спектра, так и для левого. То же самое в живописи. Я думаю, что цельность медиа может и существует в определенном смысле, но сейчас мы можем говорить только о некоторых ее аспектах. Я исхожу из того, что какой-то эссенции медиа сегодня нет, соответственно, мы не можем сказать, что этот медиум такой-то, у него такая-то позиция, потому что если мы строим высказывание таким образом, мы соглашаемся с наличием некоторого сущностного ядра в медиуме. Мне же ближе скорее сетевое представление, в котором медиум — это децентрализованная сеть, где какие-то узлы имеют свою политическую форму и контекст. Про коллаж в случае мемов — это справедливое высказывание, но точно так же я могу привести примеры в живописи, в инсталляции, которые тоже сегодня имеют ярко выраженную политическую коннотацию. Безусловно, это зависит от контекста, и сегодня в России есть определенное не то чтобы заострение, но очень серьезное раздвоение живописи сообразно институтам, которые ее представляют, поэтому, даже если художники сами не формулируют свою политическую позицию как правую, но их метод связан с правым контекстом, их искусство попадает в правоконсервативное русло. А есть другое представление, которое после 24 февраля только начинает формироваться и пытается отстраниться от правых методов, от правых узлов в этой сети живописи.

А.Х.: Вы имеете в виду что-то конкретное?

И.Н.: Честно говоря, конкретные примеры работ я сходу не вспоминаю. Пока что это различные озвученные позиции и манифесты в социальных сетях. На самом деле, это уже не мало, если сравнивать с предыдущим периодом. Важно, что люди стали понимать влияние контекста на их собственную практику и пытаться что-то противопоставить коричневым чернилам, разлитым вокруг нас.

А.Х.: Действительно, часто мы называем фигуративную живопись консервативной, однако после 24 февраля я заметила, так сказать, бум низового искусства сопротивления. У меня есть книга «Kunst im Widerstand» («Искусство сопротивления», 1968), которая повествует о немецком антифашистском искусстве с 1922 по 1945 годы. Художники, которые представлены, например, в группе «АХУХУ» (Ассоциация худших художников), в появившихся «Антивоенном Арт Архиве» или инициативе художественного объединения «Побеги», не только близки духу того сопротивления, но и пользуются в основном фигурацией. Не получается ли так, что в данном случае эти позиции по политизации или идеологизации медиума фигуративной живописи в России все же расшатываются?

И.Н.: Мне-то как раз кажется, что подобного рода методология только делает сильнее «ястребов» в нашем правительстве. Условно говоря, мы можем представить, почему фигуративная живопись Йорга Иммендорфа была очень протестной и вызывающей в контексте Западной Германии — это был совсем другой контекст. Мы можем представить, почему антивоенная, принципиально фигуративная живопись Леона Голубы и Нэнси Сперо была вызывающей в американском контексте — потому что там доминировала абстрактная живопись. В России же ровно наоборот. Я понимаю, почему обращаются к этому языку. Но я считаю, что сейчас мы должны объединиться вокруг единой позиции по отношению к так называемой СВО, соответственно мы должны выступать более единым фронтом — это самое важное. Если говорить про использование фигурации, я думаю, что это, к сожалению, очень наивная и опасная позиция, которая может существенно усиливать правые силы. Я могу привести простой пример: до 2022 года, за последние 10 лет, в России вы могли наблюдать бесконечный рост фигуративной живописи. Это не плохо и не хорошо само по себе, это требует внимательного анализа, и я не готов высказываться об этом сейчас более подробно, потому что моя позиция будет очень ангажированной. Но с моей точки зрения есть прямая зависимость между ростом популярности фигуративной и нарративной живописи, в том числе в современном искусстве, и правоконсервативным подъемом в обществе. Понятно, что в контексте так называемого академического или пост-соцреалистического искусства то, что делают, например, в Союзе художников, всегда существовало и никуда не делось. Но тот факт, что это стало нормативным и привычным в контексте современного искусства, многое говорит о нашем обществе в целом. Это был очень долгий процесс, который размыл связь политической позиции художественного медиума и его практик. Мне кажется, в нашем контексте мы должны быть более строги к себе, гораздо более строги.

А.Х.: Соглашусь, но, с другой стороны, ведь если мы говорим, что у нас доминирует в широком общественном поле принятие фигуративной живописи, ее языка и ее понимания, а абстракция кажется, наоборот, элитарной и очень часто непонятной, не выходит ли так, что как раз фигурация способна находить, так сказать, выход к массам — осуществить левую мечту по заражению народа определенной революционной идеей? Как раз за счет четкого артикулирования позиции (антивоенное, антимилитаристское, антиправительственное высказывание в такой живописи может быть довольно-таки буквальным) фигурация становится манифестационной, способной к мобилизации масс — они подключаются к этой фигурации и таким образом чувствуют свою солидарность. В чем же тогда проблема фигурации?

И.Н.: На мой взгляд, мы не можем сказать, что вся фигуративная живопись — это искусство правого политического спектра, однако сам этот метод легко апроприируется правыми политическими институтами. К сожалению, дискуссия об этом аспекте связи фигуративной нарративной живописи и правых общественных институтов, в том числе прогосударственных организаций, у нас не велась и не артикулировалась, и именно в этом коренится проблема. Дело не в том, что не может существовать фигуративной живописи, а в том, что это должна быть живопись, которая осмысляет проблемы апроприации своих высказываний. Грубо говоря, вы делаете фигуративную картину, и ее легко могут показать по «Первому каналу» и привести в качестве какого-то выгодного для них примера.

А.Х.: Но не если речь идет о, например, портрете президента наполовину с черепом, который для титушек становится причиной для разгрома целой выставки, или о чем-то вроде этого?

И.Н.: То, что вандалы громят произведения — абсолютно чудовищно. Художник в данном случае очевидная жертва. Подобных случаев вандализма происходит все больше, а их масштаб будет только расти. Вчера громили галерею, сегодня громят города и музеи. Однако, повторюсь, если вы хотите использовать язык, который в нашей стране был репрессивным методом и сейчас вовсю используется пропагандой — вы должны серьезно аргументировать свой выбор.

Проблема заключается в том, что мало кто задумывался про ответственность автора. Кажется, сейчас можно использовать самые разные пластические средства. Давайте мы будем выкладывать из человеческих тел на площадях какие-нибудь буквы и символы? Так же делал, например, Спенсер Туник или Анатолий Осмоловский, что же в этом плохого? Но у такого пластического языка есть определенная историческая коннотация, которую нельзя не учитывать — тоталитарные режимы 20 века регулярно использовали этот медиум для своей пропаганды. И сейчас в нашем контексте эти языки далеко «не прозрачны» — в них есть определенное политическое содержание. Если вы этого не замечаете — это большая проблема. Для меня эта связь очевидна и болезненна: выкладывание каких-либо фигур, букв, знаков из живых человеческих тел на площадях, на больших пространствах — это непростой метод, который требует специальным образом проведенной контекстуализации, если вы его используете не в пропагандистских целях. Нужно объяснить, почему вы к нему обращаетесь, и к какому контексту он может отсылать, а если вы этого не делаете, то вас можно только пожалеть, ведь вашу наивность используют очень злые и нехорошие люди. То же самое происходит с живописью. Просто эстетика тоталитарного искусства у нас стала нормативной.

Мы как общество должны переосмыслить советское наследие, но не просто распрощаться с ним и навесить на него ярлык «тотального зла». Художники даже могут использовать язык социалистического реализма, но это требует дополнительных усилий: мы постоянно должны помнить, что за этим стоит. Вы можете, например, построить в Германии неоготическое здание в духе Шпеера2, использовав постмодернистский подход. Но если вы думаете, что никто не заметит определенных параллелей, вы очень наивный человек: вас будут критиковать и спрашивать, почему вы этого не замечаете. Важно понимать, что наследие социалистической живописи не было критически осмыслено должным образом, даже наоборот, оно всеми силами поддерживалось правительственными деятелями как наше лучшее художественное достижение. Для меня это очень травматичная тема, моя головная боль! Ведь очевидно, что если вы в культуре поддерживаете только правоконсервативные формы искусства, то ваше общество не будет прогрессивно, что мы сейчас и наблюдаем. И я согласен с позицией Андрея Шенталя, что очень многие методы присвоены совершенно другим политическим спектром, и если вы это не проговариваете и не контекстуализируете, вы подыгрываете правым.

А.Х.: Мы поговорили про фигурацию, давайте перейдем к абстракции. Мне бы хотелось обсудить с вами ваше отношение к такому феномену, как «зомби-формализм». Впервые о нем стали говорить после статьи американского художника и критика Уолтера Робинсона «Флиппинг и всплеск зомби-формализма», опубликованной в Artnet в 2014 году. Впоследствии его стали использовать применительно к рыночному буму однообразной абстрактной живописи, инициированному коллекционером Стефаном Симховицем, после чего в зарубежной арт-среде вспыхнула широкая дискуссия о живописи, ее отношениях с рынками и критикой. Что вы об этом думаете?

И.Н.: На самом деле этот замечательный пример — идеальное подтверждение моей мысли, потому что в американском контексте абстрактное искусство — это правое искусство. Не всегда, но по большей части. Почему «зомби»? Это связано с обращением, некоторым воскрешением эстетики Клемента Гринберга, который, между прочим, был левым. Мы не живем в универсальном мире — определенные формы художественного высказывания в зависимости от контекста работают принципиально по-разному. Например, если вы находитесь в Камбодже или в Кении, у вас очень значимую роль играет фигуративная живопись. Во многих странах, которые относятся к так называемому «глобальному Югу», она имеет политически заряженный левый потенциал. А зомби-формализм — идеальный пример того, что происходит с абстракцией в определенном контексте, где правое искусство воспринимает ее как свою. Зомби-абстракция у разных художников плюс-минус одна и та же, и сходные работы находили у художников очень разного спектра, в том числе у тех, кто специально контекстуализировал свою отсылку к Гринбергу, играл с контекстами. В пределе, зомби-формализм говорит о том, что консервативный поворот был не только в России, но и в Соединенных Штатах. Здесь важно анализировать, почему он появился, почему произошел возврат к живописи, почему тот же Джозелит пришел к концепции «живописи 2.0». Мы не можем просто взять тот или иной инструмент: очень важно понимать и указывать на то, что это за инструмент, почему он вами берется, зачем именно его вы используете. Если вы этого не делаете, вы моментально попадаете теперь уже в коммерческое правое русло, что и произошло с зомби-формализмом.

А.Х.: Мне хочется этот вопрос о политическом медиума и его контекстуализации распространить и на вопрос о политическом природы. На выставке 2015 года «Перевернутая корзина» в pop/off/art, повествующей о движении красных кхмеров во времена диктатуры Пол Пота в Камбодже-Кампучии, вы предложили сделать упор не на том, что диктатура Пол Пота — пример преступления против человеческой свободы (это как раз очевидно), а исследовать «политический характер джунглей». Расскажете об этом поподробнее? Можно ли сказать, что джунгли тогда занимали определенную политическую позицию?

И.Н.: Абсолютно. На самом деле даже сейчас, хотя на фоне СВО это и кажется смешным, природные проблемы, глобальное потепление — никуда не ушли. Это фундаментальные проблемы. У нас, россиян, до сих пор доминирует абсолютно колониальное отношение к природе, словно она — безмолвный объект, не имеющий своей позиции. Мне же как раз интересно думать о том, как мы можем решать эти проблемы, потому что, к сожалению, пока мы просто игнорируем их, а они каждый год усугубляются.

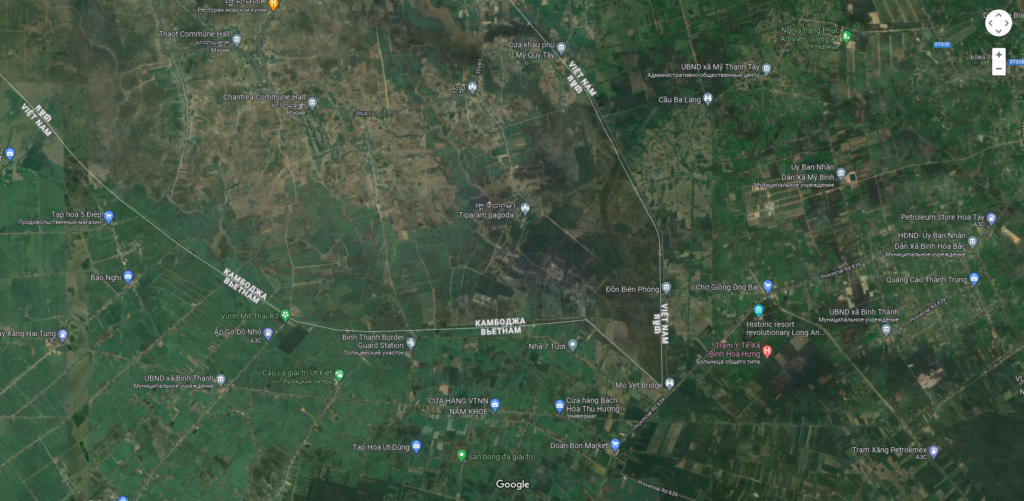

И вот эта замечательная в своей поучительности история показывает, что геноцид нескольких миллионов человек, осуществленный режимом красных кхмеров (так называемой «преступной кликой Пол Пота и Иенг Сари», как ее именовали в Советском Союзе и странах Варшавского договора) в прямом смысле приводит к буйному, но кратковременному, расцвету природы. Это очень важный момент, природа выступала тогда вообще-то на стороне левой позиции и не поддерживала в действительности крайне правый политический спектр Пол Пота. (Очень распространено заблуждение, что Пол Пот был радикально левым, но ведь его позиция, весьма открытая, была националистической, характерной в целом для целого ряда политических движений Индокитая и Юго-Восточной Азии). Так что природа, с одной стороны, конечно поддерживала определенный ряд действий красных кхмеров, ведь они в свою очередь на краткий период сделали много полезного для нее: создали так называемые «поля смерти» (места массовых захоронений), где сейчас невероятно буйная растительность, потому что костная мука и кровь, в том числе, к сожалению, человеческие, являются мощным удобрением. С другой стороны, результатом деятельности режима красных кхмеров стало тотальное уничтожение природного комплекса Камбоджи за счет разрушения ее ирригационной системы. Даже сейчас на Google Maps посмотрев на границу Камбоджи и Вьетнама, на участке «Клюв Попугая», который как стрелка направлен на Хо Ши Мин, бывший Сайгон, столицу Южного Вьетнама, вы можете увидеть, что Камбоджа гораздо более красная, оранжевая, землистая, нежели соседние Тайланд или Вьетнам. Дело в том, что там красные кхмеры специально уничтожали все водные каналы, чтобы не было растительности, чтобы был гладкий плацдарм, потому что боялись, что атака вьетнамцев произойдет с этой стороны. По сути, красные кхмеры превратили существенную часть страны в полупустыню.

С одной стороны, это идеально показывает эту странную связку политической позиции и природы. А с другой, большинство из нас сегодня по прежнему находится в правоконсервативном восприятии природы, тогда как она, если говорить об ее агентности, выступает зачастую с более левых позиций. Природа призывает нас к целому ряду изменений, связанных с шеринговой экономикой, к реформами водоснабжения и многому другому. Это, как мне кажется, огромная проблема, которая пока что никак не решена в глобальном масштабе, и особенно в России, где каждое лето сгорают тысячи гектаров леса.

А.Х.: Меня часто заботит противоречие (по крайней мере мне это видится противоречием) между манифестацией постгуманизма и декларируемой агентностью окружающих нас вещей или живых существ. Хочет ли цветок быть живописцем? Хочет ли объект быть изнасилованным глазом? Борис Клюшников в тексте к выставке «Умвельт» так и пишет в отношении к плоским онтологиям: «Творчество уже не может порабощать взглядом природу, оно должно выработать средства по уплощению себя»3. Получается ли у вас «уплощать себя»? Получается ли это у творчества, у искусства? Говоря об экологии искусства, меня до глубины души поразило, что прошлогодняя групповая выставка в Новой Третьяковке «Живое вещество», декларирующая компенсацию своего углеродного следа, во-первых, была первой в России, во-вторых, будет компенсировать его за счет высадки 3 (!) га хвойных лесов в течение 30 (!) лет. Грубо говоря, как в этом требовании «расчеловечивания творчества» пройти между Сциллой и Харибдой: с одной стороны, у нас есть продолжающаяся антропоморфизация материала, с другой, если быть честным и отбросить лицемерие, полное невмешательство в ткань мира (этакий джайнизм). Есть ли здесь какие-то принципы, которые могли бы уберечь нас от гордыни навязывания объектам, гиперобъектам, природе наших фантазий и желаний?

И.Н.: Это очень интересный и сложный вопрос, потому что мы изначально исходим из человеческой, человекоцентристской позиции, и по-прежнему никак не можем помыслить мир с других точек зрения, ввиду изначальной ограниченности нашего взгляда. Сейчас, особенно после эпидемии коронавируса, мы в целом как человечество гораздо более остро ощущаем агентность Других в глобальном смысле. Мы видим, что вирус может влиять на политическую позицию и решения огромного количества людей. Думаю, что на данный момент у нас нет никакого готового решения этой проблемы, которая в действительности очень важна для нашего будущего, для наших детей и последующих поколений. Как сказал Фредерик Джеймисон, нам проще представить себе конец света, чем помыслить мир вне капитализма. Ведь даже джайнизм, по-своему правильный, является крайне радикальной позицией, которая не позволяет признать агентность другого. Мы должны выбрать какой-то срединный путь, и это единственная альтернатива — пытаться нащупать более широко понимаемую агентность, признать наличие других форм субъектности.

Проект «Умвельт», который вы справедливо упомянули, для меня был в этом смысле ключевым. Я стал думать о моем отношении к этим растениям, ведь на самом деле они оказываются для меня «рабами», своего рода «крепостными» в помещичьем театре. Именно после проекта «Умвельт» я начал внимательно изучать идеи постколониальной теории, которая совершенно не гомогенна, разнообразна. Я осознал, что мне свойственен колониальный, империалистический, сексистский взгляд, который я никак не могу просто так взять и отключить. Но я стараюсь все время работать с этим. Конечно, часть нашего общества пытается его изжить, но это очень медленный процесс. И я не думаю, что искусство может исчезнуть, когда мы сделаем такой радикальный, если угодно, экологический поворот. Конечно, мы должны отличать его от простого гринвошинга. Сегодня перед нами стоит обязательная задача осознанного потребления, устойчивого развития, а уже дальше мы должны будем говорить о каких-то более сложных материях, о том, как мы выстраиваем отношения внутри себя к другим объектам и субъектам. Однако сейчас у нас в ноге торчит стрела, и нам нужно ее вытаскивать, потому что мы умираем от кровопотери.

Конечно, это я скорее пытаюсь убедить сам себя. Потому что я не до конца понимаю, насколько искусство в том виде, в котором оно мне и вам знакомо, вообще возможно в будущем. Мы же понимаем, что оно порождено эпохой колониальной, эпохой капитализма Нового времени.

А.Х.: Я думаю, что даже в том виде, в котором искусство есть сейчас, можно воспринять его как некоторую практику, репетицию собственной деколонизации. И здесь хотелось бы спросить вот о чем. Вы исследовали камбоджийскую диктатуру Пол Пота и движение красных кхмеров в «Перевернутой корзине» (2015), перипетии вьетнамской войны как еще одного фронта холодной войны между СССР и Америкой в рамках выставки «Льенсо» (2016), опыты низового сопротивления государственному угнетению в горных частях Юго-Восточной Азии в рамках выставки «Против зерна» (2020). Егор Софронов метко сформулировал это как исследование «двойного следа европейской метафизики»: «руссоистского противопоставления города и села (французское влияние), форсированной коммунистической утопии (русское влияние)»4 на территории Индокитая. Возможно, лишним будет в очередной раз спрашивать, чем обусловлен ваш интерес именно к этому региону, тем более что мне кажется, что вы подробно рассказали об этом в выставке «Доброе утро, Индокитай!» (2018) в воронежской галерее Х.Л.А.М. и в частности в поэтической автобиографии «Искренне ваш». Но учитывая последние события, может быть у вас есть в планах разговор о следе этих метафизик, особенно второй, на территории советской, российской истории? Хотя выставка «Сияющая грибница» в центре «Красный» 2015 года о международных нюрнбергских принципах сейчас выглядит чуть ли не пророческой. Возможно, ваши проекты — это попытки говорить о нашей истории, отсылать к ней, пусть и немного иносказательно?

И.Н.: Последние 10–20 лет в России абсолютно торжествует идея не то чтобы нарративного, но искусства «современного», которое быстро сделано на свежую, актуальную тему. Нас абсолютно не интересовало, что было в прошлом. На самом деле, СВО — это ведь тоже результат нашего наплевательского отношения к истории, того, что мы полностью сосредоточены на нас самих, на том, что происходит сейчас. Я с сожалением вижу, что ключевой процесс проработки прошлого в общем-то присвоен правыми консервативными институтами, в том числе президентом с его так называемыми историческими статьями. Левые же говорили в основном про настоящее: безусловно, художественные проекты о прошлом были, но их было гораздо меньше, чем это было необходимо. С другой стороны, чтобы говорить о сегодняшнем дне, об актуальных проблемах, не только в России, но и во многих странах мира, художники вынуждены не то чтобы использовать иносказание, но анализировать исторический опыт для того, чтобы указать на предпосылки, пригласить зрителя самому сделать вывод. Потому что если вы выражаете свою позицию, не описывая исторический бэкграунд, не прорабатывая историю, не работая с архивом, вы по сути заменяете аналитическую исследовательскую работу пропагандой. Кризис подобного подхода, который был характерен для искусства начала 2000‑х, ярко показал Адам Шимчик в своей Documenta 14. Противостоит ему работа с прошлым, контекстами, историями — а не только с историей в смысле great history, которая является таким же колониальным пережитком, историей узкого круга людей.

Так что здесь для меня кроется проблема методологическая, и я абсолютно согласен с позицией режиссера Жан-Люка Годара, который говорил, что мы должны делать кино не политическое, а политически. Уже давно это стало для меня базисным правилом моей работы. Я должен сделать выставку не про политику, и не таким образом, чтобы выставка говорила лишь о социальных проблемах в сегодняшнем обществе — выражаясь словами Ленина, это «детская болезнь “левизны”», — а осуществить свою деятельность с точки зрения того, что она сама по себе является политическим инструментом. Соответственно, все мои проекты построены таким образом, чтобы зритель смотрел, например, про историю тропы Хо Ши Мина и осознавал, что эта выставка говорит об исторических параллелях, о том, что процессы холодной войны происходят на территории разных государств и сегодня. Ведь почему так произошло, что аннексия Крыма приводит к тому, что в Камрани заново открывается военная российская база? Мы должны говорить о том, о чем действительно зритель не знает, о сложной, зачастую неприятной информации, но не заставлять его проглатывать горькую неудобную пилюлю прямым насильным способом. И здесь искусство может начать действовать как политический инструмент, не теряя своей субъектности. Мне очень нравится в этом смысле американская поговорка: вы не можете заставить лошадь пить воду, но вы можете подвести ее к водопою, и если она сама захочет, она выпьет воды.

Причем я говорю не только про страны Западной Европы, Северной Америки: художники в Сингапуре, Гонконге, Даке, Буэнос-Айресе, Джакарте также пытаются проработать трудное прошлое, которое долго игнорировали. Для меня, как деятеля искусства, пытаться с этим что-то сделать — это обязанность. Именно поэтому я пошел учиться на историка, ведь я не умел работать с историческими данными, у меня не было инструментария, знания о каких-то подходах. Очевидно, что без работы с историей мы просто отдаем сейчас страну, культуру, контексты и людей в лапы Левиафана.

А.Х.: Я здесь слышу, как раз если вернуться к искусству, отголоски заявленного в теме нашего разговора постконцептуального искусства — я так понимаю, в изводе Питера Осборна. В своей лекции 2010 года «Современное искусство — это постконцептуальное искусство» он в том числе постановил вопрос о деконструкции понятия «современного», который у него трансформируется в требование исследования «геополитически исторического». Как вы это для себя понимаете?

И.Н.: У Осборна, как мне представляется, очень сильна характерная для многих философов, пытающихся анализировать современное искусство, логоцентричность, связанная с тем, что они рассматривают современность в ее языковом аспекте. Да и многие характеристики искусства они пытаются переработать в какие-то более или менее ясные языковые структуры. В данном случае дает о себе знать наследие аналитической философии. Однако в целом я согласен с Осборном, потому что современность — это сегодняшняя форма универсализма, того самого колониализма, которая, казалось, должна была быть пройдена, отжита, ан нет. Я сам все время отсылаю к современности, к каким-то универсальным категориям, а потом ловлю себя: стоп, подожди, ты опять мыслишь в рамках иерархической структуры, связанной с империалистическим и вертикальным взглядом. Я совершенно далек от философии и какой-то критической теории, но все время вынужден к ним обращаться, чтобы изменить свое чуть ли не врожденное колониальное отношение к современности. При этом у нас совсем нет проработанного инструментария для работы с будущим, с прошлым. Я часто возвращаюсь к моему любимому Джеймсу Скоту5 и замечательным отечественным крестьяноведам, которые оказываются супер-актуальны сейчас. Например, когда продовольственный и зерновой кризис стал очевиден, все заново стали открывать и вспоминать Чаянова6, который был репрессирован и забыт.

Учась в Суриковском институте, я противопоставлял для себя академическое искусство и современное, а сейчас понимаю, что это все определенные формы современности, и нельзя их сводить к какому-то одному, «правильному рецепту» искусства. И когда я критикую фигуративную живопись, я делаю это скорее ради ее улучшения, потому что очевидно, что это тоже важный способ говорить. Так что позиция Осборна мне кажется интересной, но я никак не могу ее инструментализировать без использования постколониальных подходов. Насколько я понимаю, для него самого это был скорее теоретический задел на будущее.

Поэтому я часто думаю о том, каким образом работа может функционировать в будущем, что она скажет через 100 лет. Сегодня я смотрю на скульптуры Карла Андре, но каждый раз вижу выпадающую из окна художницу Анну Мендьету, его супругу: я не могу избавиться от этого контекста. В этом смысле, мне кажется интересным британский подход: в кафе галереи Тейт висит расистская фреска Рекса Уистлера; институция решила не удалять ее, но пригласить художника для создания фрески-ответа. Это необходимо, чтобы показать, что в прошлом было и такое представление, с нашей точки зрения оно ошибочно, но мы должны не уничтожать его, но дополнять, комментировать, потому что прошлое — это такая же чужая страна, как и любая другая, и не нужно проецировать на него наши колониальные представления. Мы должны взаимодействовать с ним, чтобы работать на будущее.

Поэтому очень важно сегодня, особенно в России, не думать, что современность — единственная, тотальная. Нам все время нужно понимать, что в других геополитических контекстах совершенно другая современность, и наш европоцентризм со стороны очевиден.

А.Х.: При этом на нашей территории ведутся извечные традиционалистские баталии насчет того, что у нас самих свой, особый, «евразийский» путь. Собственно, правые в России очень здорово апроприируют разговор о деконструкции современности. Возможно ли вообще в таких случаях, и как, научиться различать, видеть, где работает механизм апроприации, а где, если даже брать в качестве примера абстракцию, мы имеем дело с эмансипаторным потенциалом?

И.Н.: Мы постоянно хотим центризма, и это большая проблема. Ведь смешно, когда традиционалисты или люди правого спектра говорят, что мы не Европа, при этом никто из них до конца не готов признать в себе Азию. Хорошо, давайте делать вещи, характерные для Дальнего Востока, давать больше представительства коренному населению России. Но этого не делается, почему-то все традиционалисты не готовы на такие шаги. Отвечая на ваш вопрос — нам все время необходимо учиться различию. Это постоянно скользящая грань между подлинно освободительным порывом и консервативным стазисом, она не фиксируется на века, она регулярно переопределяется. И наша задача постоянно маркировать позиции и проверять себя — не вляпались ли мы вновь во что-то мрачное и грязное?

Расширенная расшифровка беседы «О постконцептуальном искусстве и возможности художественного высказывания сегодня», прошедшей 4 июля 2022 года в «Среде обучения».

Spectate — TG

Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:

- Выставка Ивана Новикова «Нет» прошла в галерее pop/off/art в Москве с 25 мая по 29 июня 2022 года.

- Альберт Шпеер (1905–1981) — «личный архитектор Гитлера», рейхсминистр вооружения и военного производства Германии в 1942–45 гг.

- Клюшников Б. Текст к выставке Ивана Новикова «Умвельт» / Иван Новиков. Каталог. — М.: галерея pop/off/art, Московский музей современного искусства, 2020. С. 35.

- Софронов Е. К началу деколонизации русского искусства / Иван Новиков. Каталог. — М.: галерея pop/off/art, Московский музей современного искусства, 2020. С. 75.

- Джеймс Скотт (р. 1936) — американский антрополог и политолог, исследователь в области крестьянской политики, революции, Юго-Восточной Азии, а также движений сопротивления.

- Александр Васильевич Чаянов (1888–1937) — русский и советский экономист, социолог, социальный антрополог, основатель междисциплинарного крестьяноведения, писатель-фантаст и утопист.