This is Park Kultury. The next station is Park Pobedy. Please mind the gap between the train and the platform.

Конечно, надеяться на благостное забвение было нельзя. Вокруг меня постоянно суетились люди, помешанные на прошлом. В первую очередь это были школьные учителя — с граммовкой блокадного хлеба, с веревкой Зои Космодемьянской, с летними гимнастерками Подольских курсантов. Прошлое забивалось в глаза подобно сору, принесенному ветром, настоящее было поставлено ему на службу. И, конечно, никто ничего не забыл.

Втайне я с детства мечтала о забвении, храня мечту написать текст, который был бы подвержен сильнейшей энтропии с самого момента своего создания, парадоксальный текст, соединяющийся в своей энтропии со всеобщим распадом. Я хотела писать текст забвения, а не тексты памяти, проделывать не работу памяти, а работу благостного забывания, приведения к нулю. План максимум: обойти Малевича, который достиг нуля и не мог удержаться, который вышел за пределы этой абсолютно уравновешенной точки и потому не стал художником забывания. Вокруг меня все работали на память, словно бы назло деятели культуры культивировали воспоминания, не уходя дальше школьных учителей в этом вопросе.

То, о чем будет идти речь в этой статье, следует обозначить как попытки отделения искусства от власти и отрицание наличия у власти инструментов искусства — попытки заведомо провальные, но симптоматичные. После 24 февраля в сети мелькали истерические записи примерно такого характера: «ВЫ НАМ ВСЕ ВРАЛИ! Вы все забыли! Вы врали про “лишь бы не было войны”! Мы не сможем больше выходить на бессмертный полк и праздновать 9‑е мая! Вы не смеете! Мы больше не сможем говорить о патриотизме!» — если уйти от абстрактных обвинений, это звучит как призыв к изобретению новых художественных средств выражения, которые помогут искусству очиститься от ассоциаций власти, пропагандистской милитаристской парадигмы и — куда без этого — “спасти русскую культуру”. Дабы показать абсурдность этой стратегии, я вынуждена сделать краткое отступление, чтобы рассказать о различиях между контекстом и ландшафтом, — эти различия сейчас важны как никогда.

I. Старые песни о главном

Итак, в каком случае речь может идти о внедрении государственной идеологии? В том случае, если государство владеет — или как минимум имеет интенцию овладеть — культурным контекстом. В каком случае попытка внедрения идеологии считается удачной? В случае, если контекст, которым овладело государство, становится вездесущим, если его невозможно игнорировать. Например, в Советском Союзе было понятно, что контекст — это коммунизм, следовательно, культура должна соответствовать этому контексту, утверждать его, а тот, кто хочет как-то подорвать культуру, должен действовать в стратегии активного отрицания активного утверждения. Контекст, таким образом, это ядро, обеспечивающее высокую поляризацию культуры. Такая нехитрая схема, сведенная, впрочем, за неимением места в данной статье, к определенной абстракции, может работать только в случае, если политика государства довлеет над экономикой. В противном случае, в ситуации капитализма, политика поставлена на службу экономики, а значит, контекстом «владеет» экономика, которая, как и любая иная цифра, не имеет прибавочной идеологической стоимости. Высокая поляризация в таких условиях просто невозможна, это доказывает то, что после развала СССР для западных коллекционеров одинаковую ценность имели как бывшие неофициальные, так и бывшие официальные художники (этот феномен репрезентировала выставка «Коммунизм: фабрика грёз» под кураторством Бориса Гройса), по сути все они представляли собой диковинку, способную отраженным светом «солнечного ядра» согреть зрителя (здесь стоит вспомнить картину Эрика Булатова «Заход или восход коммунизма»), при этом реконструировать ядро можно только если иметь в виду оба полюса. И такой реконструкции во многом и было посвящено так называемое «постсоветское искусство»: искусство, либо пытающееся вернуть себе историческое и идеологическое измерение (по сути эксплуатирующее ностальгию), либо примеряющее на себя контекст модной западной мысли, своеобразное калькирование (тому пример так называемое «постгуманистское искусство«, эстетика «Цветника», лаборатория Art&Science, базирующаяся в Новой Третьяковке, и так далее). Государство потеряло идеологию и не сделало свой контекст вездесущим, поэтому высокая поляризация «официального» и «неофициального» была невозможна. Так было раньше, но сегодняшний день показывает нам стремительную перемену. Настоящее вымывает из нас прошлое, призывая к забвению в той или иной мере.

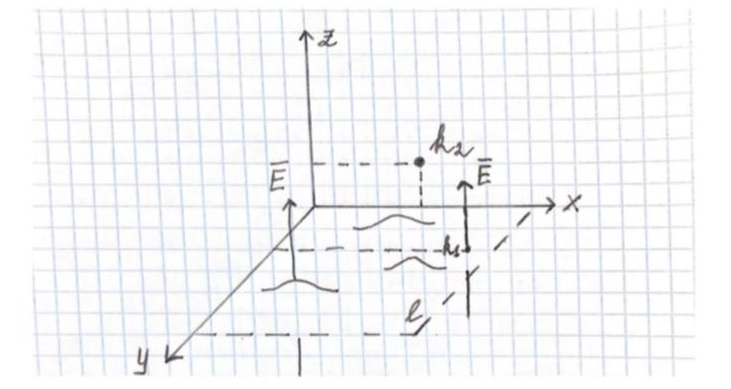

Итак, мы определили ситуацию «контекста» в до-современной России, теперь необходимо перейти к определению «ландшафта». Стоит начать с того, что контекст не может висеть в воздухе. В каких отношениях находятся произведения искусства, которые географически/политически существуют вместе, но не в одном и том же контексте? Например, выставки Союза Художников России и, например, т.н. «Биеннале будущего» в МАММ? «Пропагандистское патриотическое искусство» и «актуальное искусство»? Я предлагаю следующее разграничение: контексты существуют на ландшафте, подобно тому, как города лежат на земле. Ландшафт формируется энтелехией1, подобно тому, как тектонические разломы и подземные воды видоизменяют землю, по которой мы ходим. Что контекст искусства, смонтированного государством, что контекст условно «независимых» начинаний, существует на одном ландшафте, сформированном энтелехией постсоветского пространства — пустотой.

k — контекст

l — плоскость ландшафта

(за помощь со схемой авторка статьи благодарит М.Мамедову)

Почему именно пустота так важна на территории стран бывшего Советского Союза? Дело в том, что СССР не мыслил себя местом свершившегося коммунизма, но местом строительства, буквально строительной площадкой. А что из себя представляет строительная площадка? — пустотное место, место жуткого, переходного состояния. Например, роман Ильи Масодова «Мрак твоих глаз» начинается именно со стройки, стройка же является главным местом действия повести-притчи Платонова «Котлован». Любопытно, что в обоих литературных произведениях фигурирует стройка и маленькая девочка, обладающая откровением о Ленине, вот только если в «Котловане» девочка умирает, а автор остро ставит вопрос (умрет или окрепнет наша страна?), то в «Мраке твоих глаз» с умиранием все только начинается, ведь путь дальнейший возможен только в пустоте и только при условии ее принятия, единения с ней, и автор дает ответ (окрепнет, но только умерев). Каковы же свойства этой пустоты, ведь, как известно, пустота не Ничто. Пустота — это не только зримое отсутствие всего, это еще и хаотичное, неартикулированное и попросту нелогичное заполнение пространства (эта ипостась пустоты подобна пониманию «пустого знака» —как не столько безмолвия, сколько речи, истинной для говорящего и ложной для слушающего). Сейчас таким ярко выраженным примером нестандартной пустотности является желание власти (вероятно, бессознательное) заполнить пустоту идеологии фиктивными микромифами о великой победе, превосходстве России в той или иной локальной отрасли или спортивными достижениями президента.

Кроме того, в каждой Утопии есть пустота, и тот, кто представляет Утопию, должен знать, насколько близок он к пустоте, ведь стоит надежде исчезнуть из топоса Утопии (а топос Утопии — это буквально тот, кто ее представляет, фантазирует), как пустота займет ее место, погрузив в себя и самого представляющего. Пустота, существовавшая в фундаменте советского государства с самого начала, явила себя лишь с лишением надежды на построение коммунизма. Знание о пустоте достали из-под земли также, как добывают нефть и полезные ископаемые. Это необходимое знание, которое становится — тем не менее — препятствием к самой возможности мыслить Утопию, это horror vacui, которую мы вынесли из урока Советского Союза, есть не что иное как воплощение безысходности неолиберализма и позднего капитализма. Важно уточнить, что именно страх перед пустотой, а не она сама, это воплощение. Выходит, что состояние современной культурной среды, зависимой от экономики — это horror vacui, обусловленная, очевидно, пустотой, образовавшейся на месте Утопии. При этом пустота, хоть и связана с СССР, — вневременная универсалия, топографически явленная, но не единожды возникшая/возникающая.

Можно сказать, что особой разницы между «Биеннале будущего» в МАММ и выставкой Союза Художников России на четвёртом этаже Западного крыла Новой Третьяковки нет, особенно в условиях, когда государственный контекст не покрывает ландшафт полностью. «Биеннале будущего» лежит в своем заповедном контексте, огороженном лентой импортированных с Запада и не очень тонко взаимодействующих с ландшафтом мыслителей, которые стали для актуального искусства модными ориентирами (Харауэй, Харман, Брайдотти, Мейясу etc). «Патриотическое искусство» также лежало доселе в своей огороженной зоне, куда выйдет разве что редкий сталкер за ценным товаром, который еще и не всякий оценит. И два этих контекста связывало лишь нахождение на едином ландшафте, агонизирующем под воздействием энтелехии-пустоты: деятели актуального искусства предпочитали не замечать акты художественной деятельности со стороны власти, пренебрегать ими, не взаимодействовать с соседним контекстом с молчаливого согласия государства, которое и не стремилось распространять свой контекст тотально до последнего времени, оставляя место для западоориентированной субкультуры актуального искусства. Это был благословенный союз, который, тем не менее, вечно длиться не мог.

II. Да, Апокалипсис, нет, не для меня

Союз был расторгнут 24 февраля 2022 года фразой «Всё, что я делала в искусстве последние 8 лет, сегодня стало украшением для бомб»2. С каждым днем подобных заявлений становилось все больше и больше, а апогеем стало длинное сообщение Николая Эппле, на котором я хочу остановиться подробнее, так как его симптоматика показывает то, что экстраординарная ситуация не становится болезненным эквивалентом сущностной редукции, позволяющей оценить ситуацию отстраненно, заняв определенную позицию сверху, точку обзора, позволяющую выстроить картину мира, способную оставаться достаточно гибкой в условиях, когда ситуация меняется стремительно.

Итак, в своем телеграмм-канале «Никогда/Снова» Николай Эппле выносит, ни больше ни меньше, приговор русской культуре, пусть и в завуалированной форме сомнения: «Еще раз, совсем не факт, что у русской/российской культуры после того, что сейчас происходит, есть будущее» — далее автор говорит о культуре как о носительнице величайшей ценности и моральных ориентиров, смыслов и так далее, об утраченном наследии Пушкина, Толстого, Достоевского, Бродского, Чайковского, Чуковского (и тьмы, и тьмы, и тьмы…). Рефреном в письме повторяется некое «мы», которое, как становится ясным после прочтения, на самом деле «я». То, о чем пишет Эппле, это «мягкий апокалипсис», при котором последним носителем до-апокалиптической, а, следовательно, нормальной и настоящей культуры, становится сам автор. Мания прошлого является также спутницей мании памяти, желания быть запомненным; обсессия не-забывания на самом деле обсессия эго, страшащегося настоящего конца света, в котором будет уничтожена вся культура архива, памяти и воспоминания. Для тех, кто построил карьеру на реконструкции, муссировании прошлого и попытке напомнить/не забыть, нет ничего страшнее уничтожения архива. Но ещё страшнее в таком случае будущее, которое может порвать с прошлым, отделиться и от XX века, и даже от начала XXI, от трагедий и жертв Великой Отечественной войны, от Холокоста, от диктатуры. Будущее без напоминаний — это сродни Апокалипсису. Человеку, зацикленному на памяти, причем даже не всегда своей, поможет только «мягкий апокалипсис» отмены будущего, где чертой выступает он сам: я суть последнее из благостного, я суть финал прекрасной эпохи, излет, украшение для бомб, но я все ещё помню счастье быть частью культуры «доброго и прекрасного». Уничтожение будущего выгодно тем, кто живет прошлым и строит свою работу на вспоминании и воспоминании, напоминании и борьбе с забвением. Но тем, кто не является частью последнего вздоха былой культуры доброго и прекрасного, терять, в принципе, нечего. Те, кто не держится за память, страшнее для Эппле, чем Апокалипсис, ведь мы будем жить дальше, черпая материал из настоящего, благо, недостатка в материале сегодняшний день нам не предлагает. Живущие настоящим и глядящие в будущее срывают апокалиптическую проповедь тех, кто в покаянии готов самоустраниться из контекста искусства и устранить вместе с собой вообще всякое будущее, оставив бесконечный архив, черту которого подводят они сами. Никакого потопа не будет, ведь он может повредить архивы.

Здесь важно вернуться к рефрену обвинений в забвении: обвинять в милитаризации тех, кто забыл, абсолютно неверно. Увы, те, кто считает, что военные конфликты развязывают те, кто забывает о войнах прошлого, не был на военно-патриотических уроках в средней и старшей школе, потому что настоящее там всегда преподносится как пронизанное прошлым: блокадный хлеб, веревка, затянутая в петлю, горловская мадонна, военные гимнастерки, распятый мальчик — это один ряд, в котором прошлое проникает в настоящее, все это звенья одной цепи. Никто ничего не забывал, ничто не забыто, никто не забыт, мы помним об ужасах, гордимся ими и стыдимся за жизнь (важный рефрен: будь достоин жить, ведь просто жизнь недостойна, будь достоин предков, погибших за тебя). Проблема изначально поставлена неверно, ведь именно связка память-гордость-стыд мешает признанию ответственности и мобилизации мысли для действий.

Стоит подробнее остановиться на том, что мы считаем ответственностью. Эппле предлагает ответственность уголовную, моральную, метафизическую и политическую. Об уголовной и говорить не стоит, это юридический термин, и привлекать к уголовной ответственности весь народ Российской Федерации не возьмется ни один юрист. Ни политическую, ни метафизическую ответственность как термины автор далее не объясняет, поэтому остановиться следует на «моральной». Моральная ответственность в контексте письма Эппле — это вина. Как я сказала ранее, обвинять нас не возьмется ни один юрист, поэтому мы должны сделать это сами, вынести приговор себе и своим соседям, коллегам, сокурсникам, родителям. Утонуть в вине, считая ее истиной. Здесь вновь проповедническая манера автора завораживает, тотальность самообвинения представляется чуть ли не религиозной. Но сбой выдает то, что вина мешает ответственности. Ответственность — это возможность держать ответ, отвечать четко на заданный вопрос, не бормотать и не опускать голову. В конце концов, чтобы размышлять, нужно осмыслить. Вина же сковывает, вина суть чувство деструктивное и абсолютно не способствующее развитию. Человек, тонущий в вине, может говорить лишь чужими словами и думать чужими мыслями. Эппле и говорит чужими словами, а именно словами Томаса Венцлова, словами Петера Эстерхази, вставляя от себя вновь проповедническую фразу (рефреном!) «это работает так». Механизм вины — это механизм поддакивания прошлому, которое невозможно расценить как настоящий ответ. Ситуация сегодняшнего дня показывает нам тех, кто, подобно священнику из «Седьмой печати» Бергмана, готов вести чумные проповеди на закате старого мира, не принимая в виду амбивалентность открывающегося вида: закат старого есть восход нового.

III. Жертво/под/ношение

«Они должны совпасть — они должны совпасть, подобного рода совпадение создает моментальный разрыв и утекание, и, возможно, что-то еще мы не знаем и не хотим знать»

Полина Барскова

Очевидно, не все готовы самоустраниться сразу же, поэтому какие-никакие, но ответы есть. Вернемся к тому, что все «актуальное» и «государственное» искусство XXI века были скорее соседями по дому, нежели антагонистами, так как прямой антагонизм в условиях невозможности высокой поляризации и ядра идеологии превратился бы в фарс. Чтобы вернулась высокая поляризация, необходимо возвращение ядра идеологии. Дело в том, что практически все вышеупомянутые термины были заимствованы мной в той или иной степени у Батая, хотя их наполнение, безусловно, деформировано ландшафтом стран СНГ. Читатель Батая также обратит внимание, что я будто бы намеренно избегаю важного для его системы понятия: жертвоприношение. Оно, конечно, должно совершиться, более того, оно совершается здесь и сейчас, прямо сейчас, хотя, учитывая часовые пояса, обычно ближе к ночи по МСК. Таинственное жертвоприношение: экономика приносится в жертву политике. Закрываются магазины, мутнеют витрины, теперь вся Россия в глухих стеклах, отражения в них множатся, все пустеет — энтелехия прорывается сквозь ландшафт, надорванный донельзя. Тот факт, что жертвование экономикой происходит, уже беспрецедентен, я не даю оценок, хорошо это или плохо, но происходит то, чего современная Россия не знала. И, если догадки верны, после жертвоприношения должно наступить время вездесущности одного определенного контекста, вектор которого намечался последние десятилетия: патриотическое искусство. Как только тот или иной контекст занимает весь ландшафт, есть шанс к появлению высокой поляризации. Парадоксально, но высокая поляризация обеспечивается близостью полюсов, невероятным напряжением; «неофициальное» искусство еще со времен СССР использовало язык искусства официального, близкого к повседневности (см. альбомы Кабакова, «таблички» и «инструкции» Пивоварова, лозунги Комара и Меламида). Все они использовали не отдаление и пренебрежение государственным дискурсом, а близость к нему, внимательность и сдвиг (shift). Искусство сдвига — это искусство, использующее язык государства, но с небольшим дефектом восприятия (misunderstanding).

Концептуализм, конечно, не является единственным примером этого «искусства сдвига»: в музыке его представляют Сергей Курехин и Леонид Десятников, работающие с государственно-одобряемыми песнями прошлого.

23 сентября 1995 года во дворце культуры имени Ленсовета произошло событие: концерт «Поп-механики» № 418 («памяти Алистера Кроули», он же «концерт для Дугина»). В этом эссе меня интересует конкретная сцена, а именно: исполнение Сергеем Курёхиным и Эдуардом Лимоновым песни «Мы за ценой не постоим». Помимо очевидных изменений в аккомпанементе (сам Курёхин тут на фортепиано не играет, но характерные скрипы, перкуссия, присущие репертуару поп-механики, на месте), исполнители незначительно изменяют текст: вместо полагающегося «нас ждет огонь смертельный…» поётся «нас жжёт огонь смертельный…» — далее по тексту никаких изменений не следует. Что подобная мелочь качественно дает при восприятии текста, очевидно, — временной сдвиг: вместо ожидания смерти в окопах нацболы3 смещают фокус к настоящему, к огню сожженных мусорных баков, к прокуренным ларькам, дымку над угловыми преломлениями хрущевок, огню на сцене во время перформансов «Поп-механики». Временной сдвиг оправдывает всю дальнейшую песню: вместо игры-в-солдата (а становление-солдатом столь же абсурдно, сколь становление-мужчиной, белым и гетеросексуальным, ведь герой-солдат в патриотическом искусстве — это и есть белый гетеросексуальный мужчина), Курёхин поёт не только своё, но и реальное, из воображаемых боёв мы переносимся на поля реальности (воробьиные поля) навсегда.

Подобные перформативные акты переназвания не считываются как классическая постмодернистская ирония, как здоровый стёб, то же, к слову, относится и ко всем известной передаче «Ленин — гриб», где Курёхин совместно с Шолоховым деконструирует образ Ленина из, кажется, очень разных побуждений: любовь к революции и прикол. Факты говорят сами за себя: Курёхин — 418‑й (по легенде) билет НБП4 — дирижер с собственной, пусть и неординарной, знаковой системой, разработанной и подчиненной ему самому, то есть с тоталитарной системой в рамках организма поп-механики, дающей буквально волю-в-рамках. Всё это не совсем постмодернистская ирония, это похоже на тоску по метанарративам, по Тотальному, по Революции (которая, как известно, экстатична), по Битве Богов и Атлантов.

Подобно тому, как Леонид Десятников меняет в «Песне колхозника о Москве» буквально пару слов (а именно: «из колхозного вольного края…» — «из далекого вольного края…», «ты колхозных детей приникаешь…» — «ты нежданных гостей принимаешь…»), добавляет равелевские мотивы и меняет манеру вокала, при этом оставляя неизменной гармонический план и мелодию, Курёхин малейшими штрихами добивается сходного эффекта блаженного просветления, юродивой решимости в исполнении «Мы за ценой не постоим». Важно, что как Десятников, так и Курехин, добиваются эффекта жутковатого при помощи малейших штрихов, очевидно, поменяй они хоть чуть больше, интимная, плоть от плоти, связь с исходником была бы потеряна.

Известно, что чем разительней различие, тем спокойнее оно принимается, но эффект «что-то не так, но неясно что» воздействует болезненнее всего, самый обсуждаемый пример тут — так называемый «эффект зловещей долины».

И где же пролегает «зловещая долина» в ландшафте художественной жизни России после 24 февраля 2022 года? В Парке Победы, у памятников скорбящим матерям, неизвестным солдатам, у обелисков, в бессмертном полку, у Вечного огня, на минутах молчания. Энтелехия-пустота в таких местах проявляет себя явственно, это пустынные места, обходные пути, при этом апроприированные государственным контекстом (а некоторые из них и созданы уже такими) очень давно — нарочно и не придумаешь. Именно в таких местах ландшафт, контекст и энтелехия соприкасаются чрезвычайно сильно, это потенциально места наиболее интересного искусства. Да, искусства власти. Да, его больше нельзя не принимать в расчет.

Как пример, очереди на возложения цветов к памятникам. Очередь — это не только и не столько топос коммуникации, сколько топос скуки, ожидания и томления, распада мысли. Еще Хайдеггер отмечал, что скука может быть наиболее продуктивным состоянием, естественным состоянием философствования, только если Хайдеггер, будучи немецким философом XX века, представлял себе скуку как конгресс/собрание/конференцию с коллегами, то в контексте России самая серьезная скука наступает в очереди: тихие отдельные фразы теряют свое значение, от долго стояния почти на месте немеют конечности, если фоном играет музыка, состояние становится практически сюрреалистичным: все теряет привычную очевидность и открывается со стороны исходно странного, деформированного, искусственного, остраненного. В какой-то момент человек перестает вообще уже понимать, куда он стоит, почему он держит две гвоздики в руках, почему все вокруг тоже их держат, почему они стоят на одном месте, сдвигаясь раз в вечность. Мы стоим так долго, что забыли направление, в котором стоим — это экстаз забывания, экстаз эффекта настоящего искусства. Подношение цветов сегодня умело используют феминистки, антивоенная акция которых по случаю 8 марта стала примером настоящего движения-сдвига, чувства ландшафта и способности чувствовать колебания разрастающегося контекста. Именно такая акция, при всей ее видимой простоте, действительно способна отвечать, дать ответ, держаться за действительность. Подношение цветов — это ответ на языке задающих вопрос и владеющих контекстом, именно поэтому ответ засчитан, именно поэтому он имеет смысл, инициатива феминисток на данный момент чуть ли не единственная инициатива, прорвавшая заповедник «актуального искусства»: тематически политического, но семантически беспомощного, дискоммуникативного.

IV. Этикетки

Канал «Чернозем и звезды» опубликовал видео флешмоба в поддержку военной спецоперации в Украине, подписав, подобно тому, как подписывает все произведения искусства — художник, название, год — «Владимир Путин, “Маски сброшены”, 2022» (и дальше еще раз: «Владимир Путин, “Закрашивание льда в Санкт-Петербурге”, 2022»). В комментариях читательница написала «Зачем это сюда?! Невыносимо смотреть это было на других телегр/каналах» — подобная реакция, первая и яростная, становится агонией прошлой жизни, жизни, когда работники культуры и искусства могли закрывать глаза на тот сектор ландшафта — стыдливо огороженный — который мы называем «государственное искусство», «официальное искусство» и так далее. Если феминистское движение прорывается в самую суть языка государственного искусства, то авторы тг-канала «Чернозем и звезды» делают с точностью наоборот: обращают акты повседневности, связанные с государственной деятельностью и патриотическим подъемом, в акты искусства. Это, конечно, подход теоретика, а не подход практика. Представлять те или иные инициативы как перформативный акт — это способ осмысления и перебрасывания их в область знакомого и понятного.

Вот, например, каким образом можно интерпретировать минуты молчания: по телеканалу в мае прямо посреди рекламы вдруг всё темнеет, из этой темноты выплывают фотографии и свечи, а голос диктора вещает: «Если бы минуту молчания объявляли по каждому погибшему в ВОВ солдату, мир промолчал бы 50 лет…» — меня поразил этот гипотетический перформанс, тогда я не слышала ничего о концептуализме, буддистской пустоте и молчании Кейджа, но сама теоретическая возможность заставить всех замолчать на 50 лет будоражила. Интересно, что слово «заставить» здесь не очень-то и корректно, несмотря на то что напрашивается контекстуально — действительно, кому взбредет в голову добровольно замолчать на 50 лет? Тем не менее, в словах диктора читается добровольное желание мира замолчать, не исходящее, подобно приказу, из уст человека, но естественное, воздействующее непосредственно на организм, желание, чувство долга, воплощенное в физическом бездействии, трата времени, символическое жертвоприношение слов, внутреннее разложение звуков в гортани, энтропия языка. Вся мощь этого действа заслоняет его смысл, оно, из-за своей масштабности и тотальности — а молчать должен не кто-нибудь один, а весь мир — аннулирует смысл действа. Это не праздный перформанс, но скорее восходящая к жертвоприношению идея. Жертвоприношение слов уже затмевает изначальный смысл действа, с каждым витком мысли все явственнее трансформируясь в акт ради акта, в котором единичность человека растворяется в потоке всеобщего молчания. Пустота здесь не нечто ощутимое и имеющее ряд закрепленных свойств, но явленная энтелехия, явленная через аффект, в который благодаря этому молчанию должен погрузиться весь мир. Мы не можем вспомнить каждого, мы не можем назвать имя каждого, но мы можем замолчать, погрузиться в тишину, символически помянув каждого, дав цифрам разъесть наши глотки. Это затея ради них, но наверняка придёт момент забвения самой необходимости поминания.

Этикетка — это и этика, и эстетика в эрзаце. Теоретизирование, выраженное максимально лаконично. Авторы «Чернозема и звезд» создают парергоны, меняющие восприятие тех или иных происшествий, делая их описуемыми, возможными осмыслить, по сути «Чернозем и звезды» выступает сейчас фильтром, через который старый мир художественного сообщества смиряется с действительностью-сейчас. Конечно, не все готовы принять это, я продемонстрировала первичную реакцию на такое, она, безусловно, не единичная. Но сам факт двустороннего перевода говорит о переходе от дискоммуникации к мискоммуникации, к сдвигу.

Создать ситуацию, побуждающую к сдвигу — это значит поставить свою парадигму под сомнение, поставить под сомнение свой привычный образ жизни и художественный жест. Ложное сомнение Эппле может быть противопоставлено истинному сомнению не в искусстве как таковом, но в подходе к нему, сомнению в модусе существования. Эппле призывает сомневаться в будущем, оставив нетронутым прошлое, истинное же сомнение распространяется на всю систему восприятия искусства. Еще раз: бессмысленно обесценивать сомнением готовый/готовящийся объект безотносительно сомнения в том, в каком именно контексте он существует.

Проснувшись утром от сообщения о вооруженном столкновении на Запорожской АЭС, я поняла, что такое радикальное сомнение: это сомнение в условиях существования (не в том, что оно возможно, а в том, каково оно, можно ли ему доверять), в самом воздухе, который: быть может (а может кстати и нет) отравлен, убийственен не сейчас так через час. Такое же необходимо провернуть с искусством: пересмотреть модус своего существования.

V. Сорванные этикетки

…я же буду сейчас говорить о ничем, потому что ни о чем нельзя, а пора пришла.

Меня, гуляющую сейчас по музею, могут назвать праздной. Но у меня важное дело: я пишу об отсутствии, потому что надо писать о том, что есть. Сейчас есть отсутствие. Кажется, в Новой Третьяковке была выставка Антона Видколе «Граждане космоса», кажется, я писала о ней статью, быть может даже хорошую. Но сейчас там стоят указатели с пустыми белыми листами внутри, а у некоторых картин рядом с этикетками виднеются остатки клея. Это совсем немного. Кажется, суть выставки была в следующем: помеченные красными этикетками, разъясняющими связь той или иной работы с космизмом, картины как бы «раздваивались», выстраиваясь в «параллельную экспозицию», историю русского космизма. Есть парочка физических доказательств того, что это было, но даже они заслуживают сомнения, эти пустотные сентиментальные напоминания о том, что мы — граждане космоса. Этикетки давали возможность видеть в единстве экспозиции множественность, строить параллельные планы, не разрушая первоначало. Нам давали лишь ориентиры, а теперь нет и этого. Мы знаем о возможности думать, о возможности планировать и выстраивать выставки, но то, что есть — это отсутствие, зияющая энтелехия, выраженная в не до конца содранном клее и пустых табличках. Потенциально можно отыскать потенциальность неправильности, сдвига в некоторых экспонатах, привлекающих сгустки пустотности, неровности на стенах.

Здание Новой Третьяковки сейчас очевидно пустотное: отменились сразу несколько выставок, залы стоят незаполненные ничем, полуразложившиеся в процессе (де)монтажа. Писать о том, чего нет, не принято, но у меня важное дело, поэтому я буду писать о том, что есть: об отсутствии, о пустоте, которая, кто бы что ни говорил, ни в коем случае не хуже ада. Хуже ада — не писать вовсе. А других выставок у меня для вас нет.

VI. Опросник

Конечно, надеяться на благостное забвение было нельзя. Магия предложений, соответствующих пустотности, недолговечна, они затвердевают прежде чем раствориться окончательно. Прошлое зовет к себе в архив — к ноге! Прошлое взывает к стыду, желая утопить в нем настоящее, прошлое хоронит будущие тексты, лишая их права на собственную энтропию, прошлое бунтует, потому что модус его существования поставлен под сомнение, потому что будущее настало сразу, никто не доделал дела. Прошлое рвется обратно в свой заповедник, предчувствуя то, что все ограждения скоро будут разрушены волной всепоглощающего контекста. Чтобы нести ответственность, надо знать, кто спрашивает, иногда для этого надо отвечать вопросом на вопрос.

Неполный список вопросов, которыми можно ответить на вопрос «Как вам не стыдно?»:

- Что/кто отражается в глухих стеклах по всей России?

- Сколько времени вы готовы стоять в очереди на возложение цветов к могиле неизвестного солдата?

- Описываете ли вы ваш опыт или он неописуем?

- Чьи мысли вы мыслите?

- Почему вы не мыслите свои мысли?

- Вы доверяете воздуху, которым дышите, но говорите о сомнении, почему?

- Нужны ли бомбам ваши украшения?

- Вы говорили с военными о феминизме?

- Нужны ли мы нам?

- Нужны ли вы им?

- Часто ли вы спотыкались на ровном месте? Вините ли вы в этом ландшафт? А энтелехию? А контекст?

- Так ли вы любили свое дело, если хороните его?

This is Park Pobedy. Please mind the gap between the train and the platform. The next station is…

Автор Юлия Тихомирова

Spectate — TG

Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:

- Энтелехия как внутренняя сила и одновременно цель существования предмета сформулирована еще Аристотелем, я же буду употреблять ее в значении «силовое поле» (близко к пониманию этого термина Михаилом Ямпольским в книге «Очерки художественного номинализма»).

- Цитата из тг-канала, посвященного современному искусству.

- Организация запрещена на территории РФ.

- Организация запрещена на территории РФ.