Анастасия Хаустова: Последнее время мне интересно говорить прежде всего о том, что, на взгляд моих собеседников, принципиально изменилось в их жизни с 24 февраля. Как поменялась твоя жизнь, трансформировались ли твои интересы?

Василий Кононов-Гредин: С 2014 года я читаю актуальную политическую аналитику о войнах, которые шли в Ираке, Ливии, Украине, Сирии, Афганистане, на границе между Индией и Китаем, на Филиппинах, которые пыталось захватить ИГИЛ [запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»]. Наблюдение за этими процессами начались когда я был ребенком: Первую и Вторую Чеченскую войну я наблюдал по телевизору. Следствием такого наблюдения было понимание, что войны идут непрерывно, сменяя друг друга и перетекая с одного континента на другой. 24 февраля — это дата, которая навсегда останется в истории Российской Федерации. Но если брать глобально, то мировая военная машина так и не прекращала своего пути, со времен Второй мировой войны распавшись на множество тлеющих и вспыхивающих то тут то там конфликтов. Из-за того, что я многие годы находился внутри этого дискурса и держал руку на пульсе, для меня то, что случилось, не было чем-то неожиданным, но при этом трагизм ситуации подталкивает нас к новым способам взаимодействия и мышления в новой реальности. Главным открытием для меня стало то, как меняется роль СМИ в разжигании этого конфликта. Грубо говоря, как «хвост виляет собакой»? Я как раз дочитывал «Войны в заливе не было» Жана Бодрийяра и сопоставлял это со всем, что писали в различных пабликах и телеграмм-каналах — передо мной словно разыгрывался страшный спектакль, где взаимная ненависть только повышалась. Не думал, что произойдет то, что произошло, но подозревал, что все идет к эскалации.

Также я понял, что мне интересно разобраться с тем, как выстроена структура международных политических и экономических взаимоотношений. Раньше мне просто было любопытно смотреть, как происходит такое, что запрещенная в РФ террористическая организация везет колоннами бензовозов нефть через Курдистан в Турцию, и как эта «запрещенная» нефть попадает на мировой рынок, смешивается с «чистой» нефтью и продается. Все это я подмечал, запоминал. А сейчас то, что происходит в мире, требует от нас лучше разобраться, какие у этого всего предпосылки, как мы попадаем в состояние, в котором проявляется «второе лицо цивилизации» по Зигмунту Бауману, как это все работает.

А.Х.: Если говорить об искусстве, ты наверняка знаешь, что некоторые художники сегодня отказались от производства своих высказываний вовсе, некоторые занялись более практичными вещами, волонтерством. Как ты на это смотришь и какую позицию занимаешь сам?

В.К.-Г.: Почти все время я говорю о языке и структуре языка, и если определять искусство как язык, то уточнение кода этого языка не может останавливаться. Кто-то может остановиться, кто-то может продолжить работать, кто-то полностью меняет свою деятельность — это тоже будет уточнением этого кода. Но развивается не только язык искусства, изменяется сама структура нашего общества, и каждое изменение, каждое новое структурное дополнение упрочняет, увеличивает, расширяет эту структуру. Эта структура действует амбивалентно, она как дает новые свободы, так и закрепощает нас. Художники могут по-разному интерпретировать эти процессы, но как и действие, отказ от действий также является действием. Поэтому я здесь нахожусь среди тех, кто продолжает действовать. Потому что пока могу — делаю. Мне важно писать этот код. Если меня осудят за это, это тоже будет вписано в многообразие этого кода. Даже конъюнктурное искусство показывает стороны того, в какое время мы живем. Если человек замолчал — это его право, а если он говорит другому замолчать, то в этот момент он сам становится агрессором и, к сожалению, теряет человеческое.

А.Х.: Можно ли сказать, что в твоем творчестве за последние пару лет произошел смысловой сдвиг? Проект «Русская смерть» (2021) осмыслял национальную специфику темы смерти и ее ритуалов, в «Семь язв семи ангелов» ты уже затрагиваешь вопросы и проблематику империализма, скажем так, смерти империи. Впоследствии мне хочется поговорить об этих проектах подробнее, но сейчас можешь ли ты сказать, что область твоего художественного интереса изменилась, и если да, то как и почему?

В.К.-Г.: Новый проект, который я делал год, уточнялся по мере того, как создавался. Многие изменения в «Семь язв семи ангелов» были внесены после 24 февраля. История человечества циклична из-за смены поколений. Трагедия человеческого опыта заключается в том, что каждое новое поколение начинает с того же, с чего начинало предыдущее. Возьмем Византию: императору Юстиниану после распада Римской империи удалось объединить многие территории заново — он объединил Италию, Турцию, Северную Африку, вплоть до Египта. Казалось бы, все, Рим восстановлен. А по факту это было просто максимальное напряжение государственной машины, объединение затратило столько сил и ресурсов, что все, что было после — было спадом. Расцвет оказался закатом. Когда изучаешь историю, приходит понимание, что у всего есть цикл существования, какой-то определенный срок. Даже экономисты говорят, что примерный экономический цикл, в котором резервная валюта одного государства считается мировой валютой, длится от 90 до 120 лет. У человека есть цикл жизни, и мы можем зайти за его пределы. Может быть, пока что не можем. Но даже те, кто попытаются жить вечно за счет модификаций тела и биг фармы1, все равно вечно жить не будут, потому что когда исчезнет гравитация, исчезнут и бессмертные. Благодаря знаниям по истории мы можем регистрировать, как возникают и распадаются империи, и пользоваться этими знаниями, чтобы иметь критическое отношение к происходящему.

А.Х.: То есть можно сказать, что изменился масштаб, раньше речь шла о чем-то более частном и локальном, а теперь — о более общем и глобальном. А как ты сам оцениваешь, удалось ли тебе в проекте «Русская смерть» ухватить национальную специфику смерти? Как бы ты ее охарактеризовал, что в ней принципиально русского? Какие вопросы тебя заботили в этом проекте?

В.К.-Г.: Я думаю, что принципиально русское здесь — это чувство оставленности. Оставленность деревень, храмов, надгробий, которая и вызывает это ощущение смерти. Одно из главных отличий территорий, входивших в состав Российской империи и ставших Советским союзом, от Европы — это тот эксперимент, в котором огромные массы людей были лишены своей земли и собственности. На протяжении всей нашей истории население России часто снимали с обжитых мест, перемешивали, торговали крепостными. Мой прапрадед был купцом второй гильдии в Казани. Когда началась революция, его раскулачили, всех сыновей послали на каторгу. Моего прадеда сослали со своей земли, дали новую, и там же расстреляли. Получается, я сейчас просто оторван от земель, возделываемых поколениями моих предков. Передаваемая от одного поколения к другому частная собственность — вот один из залогов развития настоящего гражданского общества. А когда этого нет, то неизбежно происходит становление варварского состояния. Поэтому в слове «русское» я слышу эту оставленность, которую я наблюдал в заброшенных деревнях — ты просто в какой-то момент понимаешь, что у тебя не было этого опыта передачи собственности прошлым поколением. Когда я говорю о революции, мне кажется, что наша страна до сих пор не пережила ее. Эта гражданская война все еще тлеет в людях. Например, история моей бабушки, расстрелянных предков, заставляет мою маму говорить о том, какую Россию, до революции, мы потеряли. Я же понимаю, почему появился Ленин, почему красные победили. 30 октября — день жертв сталинских репрессий. Помню, мне было 25 лет, я привозил бабушку к Соловецкому камню, где собиралось человек двадцать, и тогда еще не понимал, почему важно туда приходить. Все, что произошло с нашей страной за последние 100 лет, — это мощный жребий, который нам выпал, и который до сих пор не примирил нас друг с другом. Поэтому мы, возможно, так легко ожесточаемся.

А.Х.: То есть здесь оставленность равно смерть, оставленность деревень равно оставленность человека богом? Я хочу это связать. В проекте наверняка видна и как-то осмысляется православная эстетика.

В.К.-Г.: Я с детства слушал фольклорные песни, погребальные жалобы — это щемящая тоска. Тоска от того, насколько долго, в течение столетий, народ был эксплуатируем, пребывал в состоянии тех, из кого только извлекали прибыль, в частности из-за поздней отмены крепостного права. Эта тоска и есть часть того, что мы можем назвать «русской смертью». А что касается Бога, как-то так получается, что мы многое возлагаем на Бога и мало на себя.

А.Х.: В тексте к проекту ты писал, что «изучая отношение к смерти, мы приближаемся к пониманию духа культуры». Учитывая актуальные события, этакий общегосударственный культ смерти — можешь ли ты сказать, что предпосылки для этого культа уже прослеживались в том, что ты называешь «духом культуры»?

В.К.-Г.: Все, о чем я говорю, — оставленность, тоска, — составляют этот дух культуры. Сюда же относится тяжелая жизнь на земле, когда для того, чтобы вырастить зерновые, надо было во что бы то ни стало их вырастить, а еще и половину отдать помещику. Если кому-то хочется узнать, что такое дух нашей культуры, — пусть прочтет «Чевенгур» Платонова. Все мои рассказы и объяснения меркнут по сравнению с жутким описанием построения того золотого коммунизма: как главные герои ждали, что сейчас, только-только солнышко выйдет, и все наладится, ведь им нужно только подготовиться, чтобы началось все хорошее, а этих, которые мешают, убрать. Там настолько все пронзительно. Это произведение о наивности, смешанной с глубочайшим трагизмом. Точнее даже о наивности, которая приводит как к большому добру, так и к большому злу.

А.Х.: Давай подробнее поговорим о твоем последнем проекте «Семь язв семи ангелов». В общем он о трансформации языка в широком смысле этого слова через историю становления и разрушения империй, которые, собственно, и изменяли язык мировой власти. Для начала мне хочется обратиться к понятиям: что ты имеешь в виду под понятием империя, империализма, какая проблематика, сложившаяся вокруг этих понятий, интересует тебя принципиально?

В.К.-Г.: Сейчас я стал думать, что, возможно, слово империя уже устарело. Да, мы говорили о конце эпохи империй, но многие государственные образования, которые мы наблюдаем сейчас, несут в себе коды прошлых империй, но при этом добавляют к ним новые строчки кода, становятся чем-то другим. Имперский код определенно есть внутри той системы, в которой мы существуем, но его границы как будто бы расплылись, одни империи втекли в другие. Нет конкретных империй, но есть имперские коды. Такое ощущение, что все смешалось: когда в лужу выливают бензин, ты не можешь точно сказать, где начинается бензин, а где вода.

Тогда, может быть, то, что мы называем капиталом, тоже изменилось? Ленин писал, что империализм — это высшая стадия капитализма, но учитывая, что империи вроде как распались, а капитализм продолжился, как будто бы это не высшая и не крайняя степень, а что-то еще большее, чем капитализм. Возможно то, что мы называем империализмом и капитализмом, это просто одна из сторон той структуры, в которой мы сейчас существуем, но не видим целиком. Скорее всего, когда-нибудь наше время в учебниках истории назовут по-другому, не так как мы пишем и говорим о нем.

А.Х.: Ульрих Бек называл подобные концепты «зомби-понятиями»: они вроде уже мертвы, но ведут себя и рассматриваются так, словно они еще актуальны. А ты можешь привести конкретный, иллюстративный пример? Или: как ты сам для себя описываешь, что такое имперский код?

В.К.-Г.: Имперский код — это особая структура угнетения. Я имею в виду, что раньше в империи был император, определенный свод монархических правил, границ, этикетов и так далее, а теперь, после того как исчезла сама форма императорской власти, династические браки, а также сложные и строгие правовые отношения, исчезли и сами империи. Формально авторитарные страны и диктатуры нельзя назвать империями, как нельзя назвать имперским государственное устройство США — это уже крипто-империя, прокси-империализм. Возьмем Китай. Его лидер — Си Цзиньпин — очень влиятельный мировой лидер, возможно, второй, а может, уже и первый. Может быть, сейчас Китай просто находится в режиме ожидания, накапливает силы, чтобы потом заявить о своем мировом господстве. Но знаешь, почему я не хочу говорить о конкретной или главной империи, главном угнетателе? Потому что когда мы кого-то называем главным, как будто бы не важны становятся все другие. Будто есть один, основной источник зла, против которого стоит бороться. Но бороться нужно против самой структуры, дискурса угнетения. В этом смысле и мы с тобой для кого-то угнетатели.

А.Х.: Я поняла, это похоже на то, что пока все были озабочены ужасом «однополярного мира», Америкой как главной «империей зла», не заметили, как голову поднимали другие. А как, по-твоему, работает этот дискурс угнетения?

В.К.-Г.: Через навязывание, сокрытие и директивное придание определенной окраски и имени событию. Допустим, есть заводы, которые производят выхлопы парниковых газов, огромные корпорации, которые так загрязняют окружающую среду, настолько мощно, что мы этого не можем представить. И они же нам говорят сортировать мусор, быть экологичными. Казалось бы, создавайте другое оборудование, другой способ расхода ресурсов, возьмите часть той 300000%-й прибыли, которую вы получаете, и вложите в фильтры, в другой способ производства, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов. Но нет, нам говорят: мы ответственны, каждый из нас ответственен. Я за то, чтобы отвечать за это, но также должны отвечать и те, кто реально владеет производственными мощностями. Конечно, я отсортирую, сдам мусор, но сделайте, пожалуйста, так, чтобы это было реально возможно. У вас есть деньги, и вы говорите мне, что я засоряю среду. Так помогите мне этого не делать. Грубо говоря, они пытаются переложить на человека ответственность для того, чтобы продолжить зарабатывать на его чувстве, не меняя системы реально.

А.Х.: Славой Жижек в своей книге «О насилии» называл таких «либеральными коммунистами»: с одной стороны, они благотворительствуют, например, вкладывают деньги в частичное озеленение и даже призывают к структурным изменением, с другой — сами прежде всего ответственны за системное насилие и угнетение, на них оно и держится.

В.К.-Г.: Политическая и экономическая система, в которой мы все существуем, пытается размазать вину по всем. Мне сейчас 32 года, несколько лет назад я осознал себя как гражданин, как действующий актор политической ситуации. Но это понимание пришло вопреки деполитизации, проводимой системой. Получается, те, кто колонизировали мир в течение долгого времени, говорят о том, что я ответственен за ту политику, которая проводилась. Я принимаю эту ответственность, но зачастую разговоры о ней являются прикрытием для манипуляции сознанием.

Однажды ты понимаешь, что злодеи бывают не только в сказках. И они не обязательно подкарауливают людей за углом. Закрытая внутри себя политическая система не способствует развитию гражданского общества. Соцсети и нейросети, к сожалению, тоже зачастую являются инструментами угнетения. Такое ощущение, что в какой-то момент мы просто обнаружим, что все «хорошо». Мы не сможем констатировать, что что-то не так, потому что не будем знать, что такое хорошо и что такое плохо. Нам просто будут рассказывать, что жизнь такая, и все. Возможно, эта структура, о которой мы говорим, идет к тому, чтобы мы как люди вообще не задавались вопросом о том, почему, что и как происходит.

А.Х.: И все люди однажды — хоп, и уже не понимают, как неправильно, не задаются вопросом, откуда знают, как правильно. Но это уже Оруэлл такой.

В.К.-Г.: Я думаю, это скорее «О дивный новый мир» Хаксли. Но мы-то с тобой пока задаемся этими вопросам.

Знаешь, на что я надеюсь? Половой отбор, который запускает эволюционные механизмы, часто способствовал тому, что какие-то невероятные, рецессивные признаки, которые не помогали в выживании, но способствовали репродукции, оставались и даже становились доминантными. Есть люди, которым важно экологичное общение, личные границы, приемлемый образ жизни. И, возможно, когда-нибудь их станет больше. Это звериное, животное в нас когда-то помогало в выживании — создать группу, изгнать чужое племя с его территории, как произошло с неандертальцами. Теперь животное в нас наоборот ставит нас на грань исчезновения, но при этом я не считаю, что все безвыходно. Неуверенность в своей правоте, сомнение, бережное отношение к другому — это то, что может дать основание к построению иного устройства общества. Так что, возможно, звериное просто постепенно вытесняется, и в итоге человечество изменится, но уже не в наше с тобой время. Несколько миллионов лет должно было пройти, чтобы мы с тобой вот так в кафе смогли сидеть. Может, еще миллион пройдет перед этим, может, десять. Если все не уничтожат друг друга. Соответственно, шансы 50 на 50. Так что не надо сразу думать, что все будет плохо. Надо стараться делать добро дальше. А что еще остается?

А.Х.: Мы действительно не знаем, что будет, и это хорошо, ведь остается пространство для действий и надежда на лучшее. Давай конкретизируем, если вернуться к структурам угнетения, как бы ты описал актуальный баланс мировых сил? Грубо говоря, кто главная империя, кто не главная, как они объединяются или конфликтуют?

В.К.-Г.: Я вижу, что сейчас самое главное, что происходит, это столкновение азиатской и западной цивилизаций. Причем Россию я причисляю к западной цивилизации, потому что если ты пишешь буквами, которые близки к латинскому алфавиту, ты не сможешь сказать, что это иероглифы. Поэтому то непонимание, которое возникло между Россией и Западом, и те события, которые происходят сейчас, вызывают такую боль. Я слушаю Бетховена, читаю Шекспира, очень люблю Гете и при этом обожаю Пушкина.

Что касается расстановки сил, то давай гипотетически представим, что западная цивилизация оказалась уничтожена из-за ядерных ударов. Что произойдет дальше? Ослабленная западная цивилизация будет взята теми, кто не уничтожил друг друга. Есть же много разных прогнозов. Западная цивилизация из-за взаимных противоречий уничтожает себя, азиатская остается в силе. Или азиатская в противостоянии с западной уничтожается, и исламская становится главной из-за создавшегося вакуума силы. Как было в Греции? Во время Пелопоннесской войны спартанцы воевали против Афин. Отдельные государства пошли на союз со Спартой, чтобы победить их, после чего возвысились Фивы. Но потом все объединились против Фив, уничтожили и их. Потом возвысился Коринф, уничтожили и Коринф. Ну и куда мы придем? Мы придем к тому, что демократия полностью исчезнет, как она исчезла в греческих государствах, которые подчинил себе Филипп II Македонский.

А.Х.: То есть всегда есть кто-то, кто обладает гегемонией?

В.К.-Г.: Всегда есть тот, кто не получит в драке. Тот, кто в итоге займет место подавленных и истощенных конфликтами.

У Делеза в «Анти-Эдипе» есть размышление о языке и о графизме, о том, что до того как появился язык, шрамы, наносимые людьми друг другу во время стычек, были прообразом знака, графизмом. Таким образом передавали сообщение, например, «не подходи ко мне, тебе будет больно». Теперь, когда у нас есть развитый язык, мы можем говорить — мне не нужно тебя толкать, чтобы ты поняла, что ко мне лучше не подходить. Возможно, война — это процесс нанесения друг другу таких шрамов. То есть человечество еще не выработало того языка, который выработается, когда войны прекратятся. Возможно, это как раз тот страшный языковой путь к гармонии, которую люди смогут обрести во взаимоотношении друг с другом.

А.Х.: То есть, если связать это с трансформацией империй и структур угнетения, они через взаимную борьбу находятся в процессе поиска какого-то нового языка, при котором все смогут как-то сосуществовать?

В.К.-Г.: Этот процесс идет с того момента, как человек первый раз взял в руки дубину. И качественные изменения происходят, ведь просвещение и прогресс привели к появлению прав человека, пониманию ценности человеческой жизни. Такие, грубо говоря, родовые муки.

А.Х.: Но гарантий нет?

В.К.-Г.: Конечно, потому что брат может убить брата. Но именно из-за того, что мы понимаем, что это опасно, и есть вероятность того, что это закончится. Вспомни, как Первую мировую войну приветствовали те же экспрессионисты, половина из которых ушла на фронт, как ее называли «святой войной», благодаря которой человечество очистится. Ты читала «Актуальность холокоста» Зигмунта Баумана? В этой книге он пишет, что холокост был страшным, но важнейшим событием, потому что из-за того, что он случился, мы теперь знаем, как человеческая природа может действовать, на что способно человечество и что делать, чтобы эта трагедия не повторилась. Мы увидели, как возникает это зло и, значит, можем попытаться противостоять появлению этого второго лица цивилизации. Нельзя обесчеловечивать людей.

А.Х.: Жаль только, что, как ты говорил, память у человечества короткая, и мы часто сталкиваемся с тем, что новому поколению приходится начинать с того же, с чего начинали его предки. Мы очертили плотный контекст твоих проектов, давай вернемся к их формальной составляющей. И в проекте «Русская смерть», и в проекте «Семь язв семи ангелов» в отдельных инсталляциях я заметила такой прием в твоей работе, когда ты совмещаешь очень разные вещи. Например, в проекте «Русская смерть» в зале с найденным иконостасом звучит арабский нашид2, а на последней выставке в инсталляции «Идеальный день для банановой рыбы», посвященной, грубо говоря, современному империализму, играла народная китайская музыка. Что ты хочешь сказать или показать столкновением таких разнонаправленных смысловых элементов?

В.К.-Г.: Я вообще не чувствую себя жителем только России, я себя чувствую жителем Земного шара. Я не могу сказать, что для меня исламский нашид — что-то чуждое. Я читаю книги о дзен буддизме, о философии постструктурализма, древнегреческую поэзию, историю Древнего Рима, написанную римскими историками. Для меня это все — составляющие общего процесса. Художник может выбирать совершенно разные стратегии. Один может говорить о месте, в котором живет. Другой — о чем-то совершенно другом, например, о мире травести-единорогов. Я считаю, чем больше все будут говорить о разном, тем лучше.

Я был воспитан в религиозной семье, и Библия была моей настольной книгой. Когда твоим первым чтением становится книга, которая была написана 2500 лет назад, в которой рассказывается история, которая происходила далеко от того места, где ты родился, когда ты проживаешь исход Моисея, казни египетские, принесение Авраамом своего сына в жертву, переживаешь распятие Иисуса, казнь апостола Павла в Риме как что-то близкое, то такой опыт очень расширяет твое мировоззрение. Поэтому я не могу ограничиться исключительно родными фольклорными песнями, нашими сказками. Сейчас я дочитываю удивительную книгу Владимира Проппа «Исторические корни волшебной сказки». Оказывается, что точно такая же сказка про Иванушку-дурачка, который пошел незнамо куда незнамо зачем, есть в Океании. Поэтому для меня совмещение в одной инсталляции, в одном произведении разных медиумов естественно. Для меня исламский нашид, который звучит в инсталляции «Без названия», это дополнение общего религиозного контекста, в котором появились эти авраамические религии — ислам и христианство. Я знаю, как они друг на друга влияли. Поэтому у всего того, что внешне кажется несочетаемым, может быть много близких точек соприкосновения. Можно найти общую связь между ботинком и определенным движением танца. У нас у всех общая история.

А.Х.: Правильно ли я понимаю, что это лишний раз раскрывает то, как ты смотришь на диалектику глобального и национального, национального и индивидуального? Какая здесь специфика?

В.К.-Г.: Я думаю, что кровь у всех красная. Но «добрый вечер» во многих странах и языках мира скажут по-разному. Разные слова, звуки, но при этом смысл, который мы передаем, один.

А.Х.: В своем интервью на «ART Узле» ты говорил о том, что во время тотального пересмотра и уничтожения старых языков и создания новых языковых кодов роль искусства неоценима. Что в общем искусство, на твой взгляд, нам может и должно предложить в той ситуации, в которой мы сейчас все оказались, чем оно может быть полезно, учитывая сложившуюся ситуацию, отсутствие каких-то видимых социальных и политических перспектив?

В.К.-Г.: Искусство сообщает другое, сообщает, что другое возможно. Та структура, которая создается властью — жесткая, она ограничивает. Искусство же создает такие, условно говоря, точки на поверхности этой структуры, дырочки, через которые мы можем утечь. Искусство — это ответ на становление властной структуры.

А.Х.: Но и структуры, получается, есть разные — в течение своей жизни или какого-то времени, так уж сложилось, они борются за свое господство или так или иначе участвуют в общей структуре угнетения. Дальше возможны лишь разные сценарии их реализации, их развертывания, смерти. Как здесь действует искусство, какую задачу выполняет?

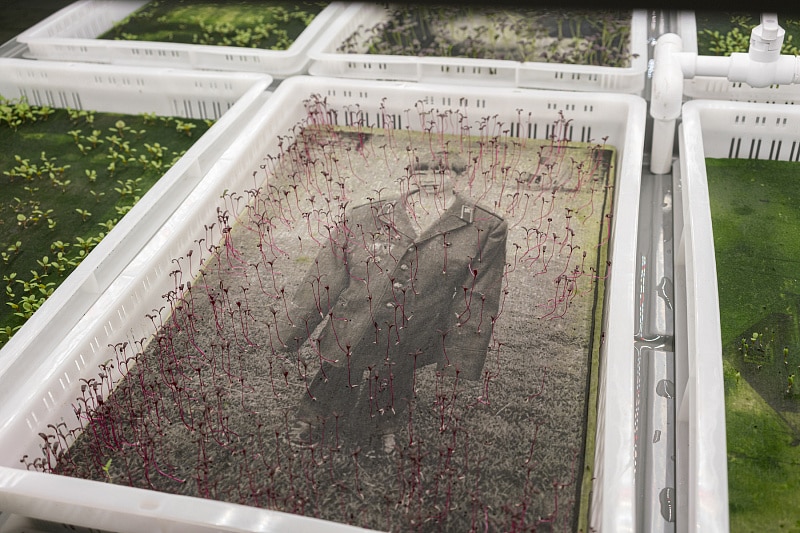

В.К.-Г.: Возможно, оно выполняют задачу, которую нам еще предстоит узнать. На выставке «Семь язв семи ангелов» в игре «Endless Swimming» реализуется механизм майнинга, при котором действия посетителя становятся реальными действиями на фондовом рынке. Но радужная картинка приближения острова является на самом деле кошмаром — до этого острова невозможно добраться. Другое дело — это ферма микрозелени, которая прорастает через найденные фотографии и которую потом можно употреблять в пищу, а также распечатки негативов, которые люди могут приобрести, — деньги с их продажи фактически пойдут детям с ограниченными возможностями здоровья. Фотографии эти были сделаны в 60‑е годы человеком с дварфизмом, который запечатлевал повседневность деревни. Теперь они обретают новую жизнь и могут кому-то реально помочь. И тот и другой проект тем или иным образом показывают, как может работать рынок, реализуют его работу. Эта структура, с одной стороны, вызывает страх, а с другой — может стать источником чего-то нового. Это как инструмент, им можно заколотить гвоздь, а можно больно ударить по пальцу. У этой структуры просто есть потенциал и к большому добру, и к большому злу. А искусство помогает протыкать дырки в зле.

А.Х.: А что касается создания новых языков? Меня этот вопрос очень заботит: как искусство может возвестить о создании, приходе чего-то нового, как оно само может стать этим новым? Тем более сейчас, когда, кажется, все уже было, мы часто наблюдаем лишь повторение одного и того же.

В.К.-Г.: Искусство может возникнуть в том месте, в котором оно непредставимо. Я помню, что когда я приходил в заброшенные деревни, мне казалось: все, это конец. Но благодаря тому, что у меня есть инструмент «искусство», я беру этот материал, материю — кажется, что она мертвая, — и она снова оживает, поселяется в людях, заставляет их думать. Эти проекты могут подтолкнуть человека сделать что-то по-другому, пойти другим путем, которого он и не представлял. Искусство — это тот случай, который может заставить крутиться по-другому колесо истории. Возможно, это звучит претенциозно, но да: если брать в целом, из-за того, что искусство существует, есть возможность, что мы избежим кошмарных сценариев и придем к гармонии и любви.

А.Х.: Получается, что мы доподлинно не знаем, каким образом подействуем, к чему придем. И что будет с искусством.

В.К.-Г.: А мы и не знаем, мы просто чувствуем. Когда ты занимаешься написанием текстов, ты ведь это делаешь потому, что не можешь не делать? Мы занимаемся нашим делом, потому что понимаем — это важно. А почему это важно, зачем мы стараемся? Я вот иногда с трудом могу ответить на этот вопрос. Я трачу свою жизнь, свои ресурсы, но если у меня спросят, стоило оно того, сделал бы я это еще раз, я бы ответил — сделал. Потому что это то, что создает вероятность качественных изменений в жизни. Условно говоря, если бы не было искусства, мы бы пришли в «о дивный новый мир». Но именно из-за того, что есть искусство, мы получаем книгу «О дивный новый мир», благодаря которой мы видим, к чему мы можем прийти и, соответственно, желать к этому не прийти. И прийти к обратному.

Spectate — TG

Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом: