Лоренс К. Гул мира: Философия слушания / пер. с англ. Марины Толстобровой — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2023.

Мировой диссонанс

Кая Сильверман утверждает, что мир «побуждает» нас увидеть его, и, в частности, увидеть его красоту1. Подобно некоторым спекулятивно-реалистическим философам, серьезно относящимся к идее панпсихизма — идее о том, что все одушевленные и неодушевленные вещи обладают ментальными качествами, даже если у них нет разума, Сильверман видит (именно так: видит) мир не только как окружающую среду, но и как средство, и в особенности как средство ви́дения, во всех смыслах этого слова.

Этот аргумент является убедительным, особенно в его критической трансформации привилегии визуального. Ви́дение больше не соотносится с фиксированной перспективой или властным взглядом, отождествляемым с истиной, силой или разумом. Вместо этого вечно незаконченный коллективный акт конструктивного видения свободно выполняет волю мира. Привлеченное красотой, движимое желанием, ви́дение одновременно свидетельствует и символизирует. Но этот взгляд влечет за собой упущение чего-то болезненно очевидного, в буквальном смысле.

Ужас, уродство и боль тоже «побуждают» нас увидеть их. Они заставляют нас смотреть на них с сочувствием или безразличием, и этого призыва не заметить нельзя. Им нужно уделить внимание, смягчить там, где это возможно, и засвидетельствовать, несмотря ни на что.

«Ошибка» Сильверман, не желающей с этим считаться, прослеживается в характере самого визуального: одна часть силы образа состоит в том, что он может сделать практически всё «прекрасным», знаковым, открытым для созерцания. Визуальное эстетизируется вопреки самому себе и вопреки противоположным требованиям определенной этики (не поклоняйтесь образам) и определенной логики возвышенного (ограничивающей способность видеть образы).

Именно по этой причине визуальное требует своего дополнения в аудиальном: не столько в слове, которое Сильверман, подобно Митчеллу и Делёзу, подводит под власть визуального, как если бы вся речь была скрытым письмом, но в речевом акте и в извлечении звука, то есть в вещах, которые могут быть аудиальными, даже не будучи слышимыми. Сфера звука шире, чем мы часто предполагаем. Подумайте об оперном голосе, закадровом голосе в старомодных кинохрониках, голосе, которым мы говорим с маленькими детьми, роли голоса в романтической и эротической любви. В отличие от визуального, слуховое (включающее в себя как слышимое, так и аудиальное) не является панэстетическим. Не всё можно услышать с невозмутимостью; некоторые звуки подобны скрежету железа по стеклу или хождению по осколкам стекла. Некоторые еще хуже.

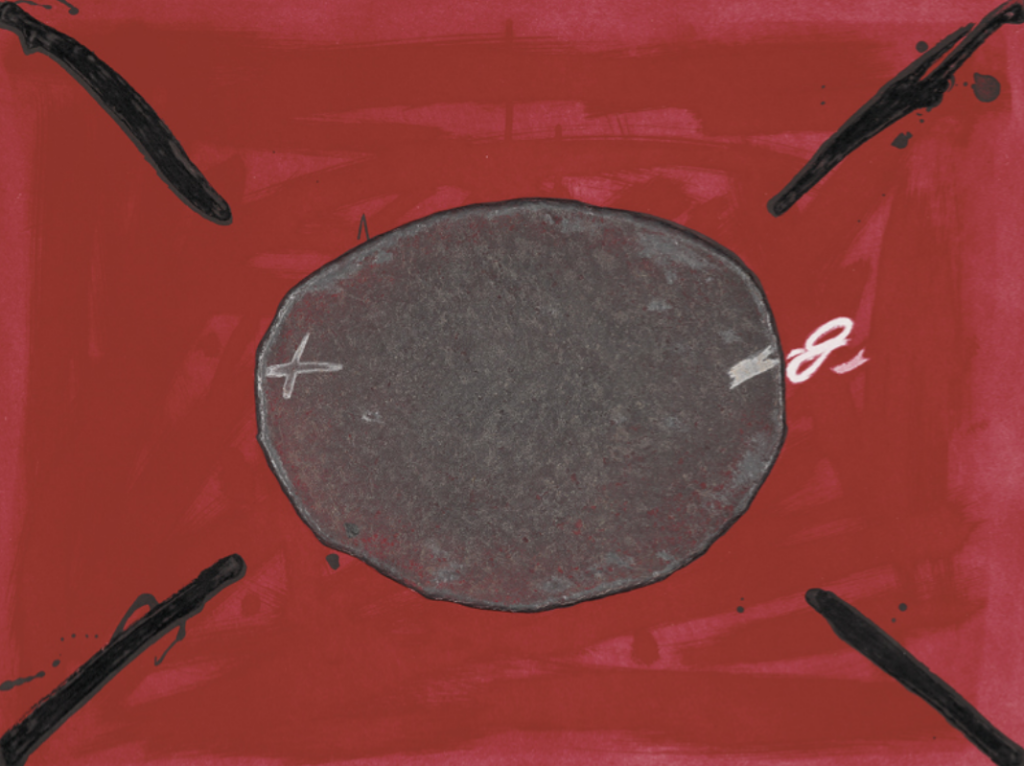

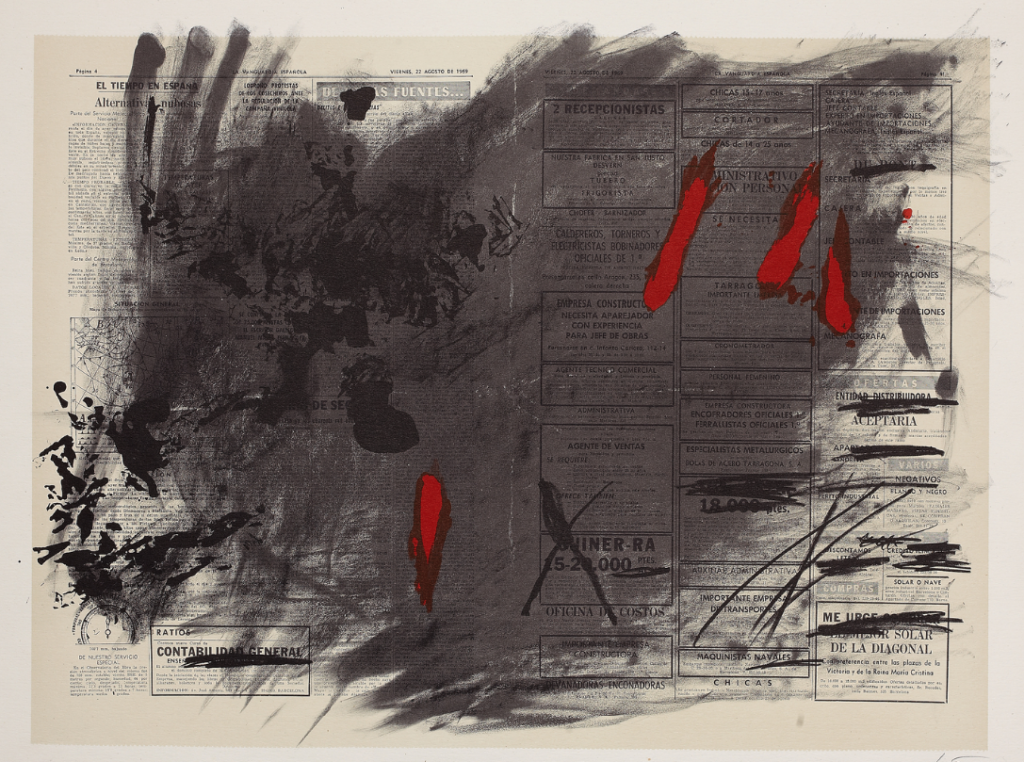

Известный факт, что мы не может отвлечь свой слух так, как отводим взгляд, делает звук индикатором уязвимости. Картина Эдварда Мунка Крик так популярна именно потому, что она — может быть, не намеренно — компенсирует этот изъян. Персонаж слышит крик, несмотря на то что закрывает уши или то место, где должны быть уши, а зритель видит крик в волнистых линиях фона и для него, таким образом, невыносимый звук сводится к тишине. Музыка иногда флиртует с границами звука, причиняя травму, например в операх, где есть крики, однако сонорные травмы слишком болезненны для многих слушателей. Одним из индикаторов их чрезмерности, хотя и грубым, является то, что «диссонансы» академической музыки в общем и целом не сумели завоевать аудиторию на протяжении ХХ века, особенно в сравнении со столь же резкими «диссонансами» в визуальном искусстве, с успехом набравшими популярность: Джексон Поллок — да, Эллиот Картер — нет.

Звуки битвы

Гражданская война

Сражение Гражданской войны при Фредериксберге, штат Виргиния, длившееся с 11 по 15 декабря 1862 года, было катастрофическим поражением для армии Союза, которое знаменитый пенсильванский пехотинец Джон Л. Смит описал как «просто убийство». Одним из тех, кто сражался в этой битве, был Джошуа Лоренс Чемберлен, который до прихода в армию был профессором языков и риторики в Боудин-колледже. Чемберлен сыграл героическую роль в битве при Геттисберге, был шесть раз ранен, дослужился до чина генерал-майора и принял формальную капитуляцию армии Конфедерации в Аппоматтоксе.

Чемберлен оставил воспоминания о своих военных испытаниях. В мемуарах о последствиях первого дня боев под Фредериксбергом особое внимание уделяется звуку:

Мы лежали [в ту ночь] на вытоптанном и окровавленном поле. ‹…› Уверяю вас, там едва ли можно было спать. Наши глаза и уши были открыты. Мы могли слышать голоса мятежников в их рядах, так близко они были, и могли видеть почти все их движения. Однако я действительно спал, как ни странно, в самой середине груды мертвых, рядом с одним мертвецом, возможно касаясь его, живые и мертвые были для меня одинаковы. Я спал, хотя мои уши были полны криков и стонов раненых, а страшные лица мертвых почти окружали меня стеной2.

Зрение и слух здесь разделяются, а осязание нарушается. В этой сенсорной фантасмагории один только звук остается значимым. Лица мертвых образуют барьер, стену некоммуникабельности, пустой взгляд, умноженный без предела. Но голоса мятежников доносятся, а вздохи и стоны раненых передают ужасную цену битвы, которую Чемберлен ранее описал в сильных слуховых образах, как кульминацию в «адском шуме», среди которого «казалось, будто ‹…› само небо обрушивалось на нас; пули шипели, как бурлящее море».

Самая примечательная деталь — это звук криков и стонов. Чемберлен — внимательный писатель, и его описание этих звуков ясно указывает на то, что они не только не мешали ему спать, но, напротив, он спал поверх них, а не сквозь них: он слышал их во сне. Крики и стоны, смесь вербальных и висцеральных звуков, становятся привязкой к жизни в поле, полном мертвых. В остальном «живые и мертвые были одинаковы». Чемберлена и его спутников тоже сначала сочли мертвыми некие люди, рыскающие по тому же полю в поисках плащей, чтобы согреться, пока не увидели их глаза — тех, чей сон они беззвучно потревожили. (Чемберлен и его друг ранее пытались сделать то же самое, хотя и напрасно. Ночь была холодной.)

Роль звука как нити, связывающей страдальца с жизнью, возникает в форме разрыва в картине, увиденной после битвы другим офицером Союза, генералом Джоном У. Эймсом. Подойдя к «низкому кирпичному дому», Эймс увидел шесть мертвых тел: два на пороге и четыре внутри. В доме сидела женщина «худая и суровая», с «безумными волосами», смотревшая при свете свечи «дикими глазами» в темноту снаружи «с видом человека, который не слышал и не видел, для которого все звуки были ужасом». Для этой женщины нить оборвалась. Чемберлен, подходя к кирпичному дому, возможно тому же самому, услышал звук, который подчеркивал хрупкость акустической связи. Между створкой и стеной хлопала болтающаяся оконная штора. Чемберлену показалось, что она ритмично распевает, как крики и стоны, зависшие между криком и плачем: «Никогда-навсегда, навсегда-никогда!»

Звуки битвы

Первая мировая война

Вдалеке грохочет фронт. Стены барака дребезжат3.

Эрих Мария Ремарк. На Западном фронте без перемен

Где колокол по гибнущим как скот?

Лишь пушек разъяренно-грозный рев,

Лишь ружей резкий треск, да пулемет

Смешались в спешке погребальных слов4.

Уилфред Оуэн. Гимн обреченной юности

Аудиальное раскрывает себя через исторические события, но оно и само встроено в историю. События могут изменить его, ненадолго или навсегда. Одним из поворотных моментов в его истории была Первая мировая война, если записанная память о войне может служить путеводителем.

Военный реквием Бенджамина Бриттена был написан в 1961–1962 годах к открытию восстановленного собора в Ковентри, разрушенного немецкими бомбардировщиками во время Второй мировой войны. Но центром внимания Бриттена является Первая мировая война, первначальное крещение огнем ХХ века. Военный реквием соединяет в себе тексты заупокойной мессы (Requiem) с девятью военными стихотворениями Уилфреда Оуэна, погибшего во Франции всего за неделю до окончания войны. Первое из этих стихотворений — Гимн обреченной юности. Бриттен ответил на открытый вопрос Оуэна звуком оркестровых колоколов, выбивающих диссонансный интервал, который будет резонировать на протяжении всей восьмидесятипятиминутной композиции. Оуэн писал, что его поэзия связана с жалостью войны: «Поэзия заключается в жалости». Бриттен откликается, как бы говоря: траур заключается в протестующем крике. Ибо колокольный звон идет двумя путями, и его отклонение от самого себя лежит в основе музыки. Этот колокольный звон похож на церковные колокола, торжественные колокола, но в его основе лежит диссонанс, и его металлический звон витает в пространстве, материальный, резкий, неумолимый. Мы слышим колокола во вступлении Requiem aeternam и в качестве обрамления идущего за ним Гимна Оуэна. Бриттен воплощает парадоксальную метафору Оуэна в звуке, как бы говоря: не только пушки, но и эти колокола, эти. Гнев всё еще здесь.

Тексты мессы и поэзии Оуэна в Военном реквиеме исполняют разные голоса. Голос литургии состоит из хора, сопрано соло и хора мальчиков в различных сочетаниях. Голос войны представляют два солиста — тенор и баритон, говорящие от имени мертвых. Никогда не бывает совершенно ясно, взаимодействуют ли эти голоса друг с другом. Временами они явно находятся в противоречии, особенно в Offertorium, той части Реквиема, которая молит о спасении.

Стихотворение этого раздела повествует о библейском эпизоде Авраама и Исаака, уязвляющем своим финалом. Когда ангел, появляясь, велит Аврааму принести в жертву барана вместо своего сына, Оуэн полностью изменяет библейскую развязку: «Спесь обуяла старика, сын был убит, / И пол-Европы вслед за ним»5. Когда мальчики своими высокими дискантами исполняют (на латинском) Hostias:

Жертвы и мольбы Тебе, Господи,

с хвалою возносим:

прими их за души те,

о ком мы сегодня вспоминаем:

позволь им, Господи,

от смерти перейти к жизни;

тенор и баритон, впервые поющие вместе, многократно вставляют фразу горькой заключительной строки Оуэна о занесенных в списки выросших юношах, достаточно взрослых, чтобы быть принесенными в жертву.

Голоса мужчин сначала чередуются, затем объединяются. Они сохраняют свою уникальность, но разделяют общую судьбу, произнося свои слова по-разному, за исключением последнего, удвоенного «одного» в «одного за другим». Это число становится доминирующим высказыванием в отрывке. При каждом повторении оно показывает, как отдельные голоса каждого из них соединяются в смерти, чтобы стать голосом любого. Тем временем хор мальчиков невозмутимо продолжает петь. Противоположные голоса мужчин и мальчиков объединяются в зрительском восприятии, но по отношению друг к другу они превращают литанию одного и притчу другого в круговорот призыва и отсутствия отклика. Это цикл, который глубоко проникает в культурную память о войне.

Он также проникает в историю аудиального. Когда голос взывает несколько раз без ответа, он превращается в отсутствие, которое обнаруживает его зов. Это отсутствие часто проявляется как отсутствие места или человека, двух координат, от которых зависит распознавание любого голоса. Комната Джейкоба Вирджинии Вулф — история молодого человека, чья незначительная жизнь становится значимой в тот момент, когда он погибает на Первой мировой войне, — она начинается с безответного зова брата Джейкоба, точно названного Арчер (лучник), стрела которого не может найти свою цель. Слоги Арчера: «Джейкоб! Джейкоб», не полностью поднимаясь до уровня имени, звучат в тексте трижды. Но голос, произносящий эти слоги, больше не принадлежит ему, он звучит везде и нигде: «В голосе была удивительная пе- чаль. Освобождаясь от плоти, от страстей, он выходил в мир, одинокий, безответный, бьющийся о скалы, — вот как звучал этот голос»6. Этот голос — его собственное эхо. Он отступает от самого себя, он становится своим собственным похоронным звоном: «Вот как звучал этот голос». Вместо того чтобы нарушить тишину, этот голос ломается ею, раскалывается на куски: «Джейкоб! Джейкоб!» Слабый резонанс между слогами показывает аудиальное в его трагической форме как край, предел, лезвие тишины.

Вулф не пытается изображать окопы; она убивает Джейкоба вне сцены, небрежно. Но ее пассаж странным образом перекликается с эпизодом из романа Эриха Марии Ремарка о Первой мировой войне, На Западном фронте без перемен. Здесь рассказчик и его товарищи слышат голос раненого человека, которого они пытаются найти и в конце концов не находят, как будто его голос — всё, что от него осталось. Они слышат, как голос проходит через стадии своего умирания, становясь плачем о самом себе. Здесь тоже голос вне места или человека становится медиумом, в котором аудиальное резонирует как трагедия. Судьба этого голоса, как и судьба зова у Вулф, сгущает всё повествование в единую дугу высказывания:

Его крик постепенно становится хриплым. На беду, по звуку голоса никак нельзя сказать, откуда он слышится… Сначала он только всё время звал на помощь; на вторую ночь у него, по-видимому, начался жар, — он разговаривает со своей женой и детьми, и мы часто улавливаем имя Элиза. Сегодня он уже только плачет. К вечеру голос угасает, превращаясь в кряхтение. Но раненый еще всю ночь тихо стонет. Утром, когда мы считаем, что он давно уже отмучился, до нас еще раз доносится булькающий предсмертный хрип7.

Подобно дефису в имени в Комнате Джейкоба, ветер в На Западном фронте без перемен становится одновременно и порогом и медиумом, минимумом слышимого, через который становится ощутимым обещание или, как здесь, угроза звука. На фронте этот минимум принимает специфическую форму отсутствия передышки. Это пережиток непрерывного шквала звуков: «На фронте тишины не бывает. ‹…› Даже на сборных пунктах и в лагерях для отдыха в ближнем тылу всегда стоят в наших ушах гудение и приглушенный грохот канонады. Мы никогда не удаляемся на такое расстояние, чтобы не слышать их».

Никакой тишины: английское название книги All Quiet on the Western Front (букв. На Западном фронте всё тихо) запоминающееся, но вводящее в заблуждение. На немецком этот роман называется Im Westen nichts Neues (букв. На Западе ничего нового). Война была шумной. Нарратив Ремарка наполнен ее шумом.

Шум настолько превалирующий, что становится главным источником ориентировки для закаленных солдат в мире визуального хаоса. Новобранцев, не научившихся читать звуки, быстро убивают. Но война дезориентирует сам звук, расщепляя его на странные явления, подобные несомому ветром голосу умирающего солдата, который может быть кем угодно. На фронте гул бессмысленности сводит на нет «беззвучные видения», составляю- щие воспоминания о мирных временах. Воспоминания и сопровождающие их желания становятся утраченными объектами, различимыми, но навсегда недосягаемыми. Их потеря ощущается как смертельная рана: «Мы умерли, и оно отодвинулось куда-то вдаль, оно стало загадочным отблеском чего-то забытого, видением, которое иногда предстает перед нами; мы его боимся и любим его безнадежной любовью».

Видение продолжается далеко за пределами фронта. Когда Пауль, от лица которого ведется повествование, возвращается домой в отпуск, он не обращает внимания на звуки. Но вот его временно отправляют в тренировочный лагерь, и он вновь обретает способность испытывать эмоции от увиденного. Страдания русских пленных, содержащихся в лагере, пробуждают его чувствительность к жутким звукам, звукам раненых. Когда заключенные устраивают панихиду по одному из своих умерших, голоса отделяются и исчезают, превращаясь в гудение, в призрак на горизонте: «Они поют ее на несколько голосов, и их пение как-то не похоже на хор, оно скорее напоминает звуки органа, стоящего где-то в степи». Когда заключенные напевают вместе со скрипкой, звук инструмента оставляет их позади и тонет до шепота: «Голоса смолкают, а скрипка всё звучит, — звук кажется тоненьким, словно скрипке холодно ночью, надо бы встать где-нибудь совсем близко к ней». Замороженный звук — это вообще едва ли звук. Это остатки всех уровней звука, которые были уничтожены, чтобы разоблачить слышимое, раскрывающееся опять же не как предвосхищение чего-то грядущего, а как ужасная инверсия этого предвосхищения, как пессимистическая интонация, которую рассказчик в другом месте называет «огромной непостижимой меланхолией».

Слуховой опыт Оуэна в годы войны касался как этого явления, так и его противоположности: лицевой и оборотной сторон. Вспоминая последнее стихотворение Альфреда Теннисона Пересекая Черту, в котором тот невозмутимо пытался предвидеть смерть («И закат и звезда с высоты / за собою меня зовут ‹…› И не надо грустить и ронять слезу / Оттого, что я ухожу»8), Оуэн возмущался: «Неужели он не слышал стоны не только в сумерки и вечером, но и на рассвете, в полдень и ночью, когда ел и спал, ходил и работал, всегда близкий стон Черты; гром, шипение и скулеж Черты?»9 Там, где Ремарк, тоже солдат на войне, слышал призрачный резонанс потерянной жизни, Оуэн слышал дистиллят чистого страдания. Но он также слышал и обратное. В отличие от героя Ремарка, Оуэн, находившийся в отпуске по ранению, всё еще мог слышать не застывшие и уничтоженные голоса, а непрерывность жизни в стремительно мчащихся звуках. Акцентированным словом conviviality (веселость; от лат. vivere — жить) Оуэн возвращает аудиальное к его измерению обещания, даже если только в воспоминании:

Больше всего в Эдинбурге мне не хватает веселости четырех мальчишек. Когда-нибудь я расскажу, как мы пели, кричали, свистели и танцевали в темных переулках Колинтона; и как мы смеялись, пока вокруг нас не посыпались метеоры, и как мы чувствовали себя спокойно под зимними звездами. И некоторые из нас впервые увидели путь духов. И видя их так высоко над нами, и чувствуя под собою такую безопасную добрую дорогу, мы возносили хвалу Богу с еще бо́льшим оптимизмом и знали, что любим друг друга так, как никто не любил10.

Путь от звука к духу открывается и в Sanctus Военного реквиема Бриттена, которое следует за Offertorium. Но этот путь тяжкий. Sanctus начинается с чередования пронзительных ударных и сольного сопрано. Направляемые колоколами, ударные играют тремоло на одной ноте в крещендо, завершающееся одиночным ударом. Звук этого удара повисает в воздухе и затихает, сопрано поет слово Sanctus. Затем две силы объединяются: сопрано вытягивает слово «Sanctus» в длинную извилистую мелодию, а ударные играют диминуэндо размеренными одиночными ударами. После второй фразой сопрано, «Dominus Deus Saboath», этот паттерн повторяется, но с другой нотой для ударных — диссонирующей по отношению к первой — и с волнообразно пульсирующим «Sanctus», оглядывающимся на диминуэндо.Бриттен использует только металлические ударные; их звук врезается в сакральное звучание голоса вибрацией мирской материи. Сопрано начинает свою волнообразную мелодию в гармонии с ударными, но постепенно вкрадываются диссонансы. Пение «Sanctus» словно делает попытку сохранить и удержать группу колоколов в «благословенном месте». Но двусмысленность Гимна обреченной юности возвращается: если Оуэн перековывал оружие в бьющие колокола, то Бриттен почти перековывает колокола в оружие. Почти, но не совсем. Пассаж «Sanctus» заканчивается внезапным фортиссимо ударных, которые перекрывают голос, внезапно вышедший на ровное звучание, он молкнет, и после этого звон долго затихает в воздухе. Когда звук падает до пианиссимо, еще один удар на том же динамическом уровне довершает падение от ff к pp падением от pp к ничто. По мере угасания звук становится менее резким, даже до странности успокаивающим, а то и умиротворяющим в своем приближении к неосязаемости. Музыка возобновляется как раз в тот момент, когда угасающий резонанс приближается к порогу исчезновения. Вновь восходя к пианиссимо, контрабасы и басовые голоса начинают свободное песнопение «Pleni sunt coeli et terra gloria tui», звучащее всё громче с присоединением всех партий хора. Умирая, музыка соприкасается с аудиальным и оживает.

Благодарим издательство Ad Marginem за любезно предоставленный препринт.

Spectate — TG

Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:

- Silverman K. World Spectators. Stanford: Stanford University Press, 2000. P. 145–146.

- Through Blood and Fire: Selected Civil War Papers of Major General Joshua Lawrence Chamberlain / ed. M. Nesbitt. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books, 1996. P. 42.

- Пер. Ю. Афонькина.

- Пер. С. Сухарева.

- Пер. Д. Далгата.

- Здесь и далее пер. М. Карп.

- Пер. Ю. Афонькина.

- Пер. Б. Тененбаума.

- The Collected Poems of Wilfred Owen, with a memoir by Edmund Blunden / ed. C. D. Lewis. New York: New Directions, 1964. P. 168.

- Op. cit. P. 172.