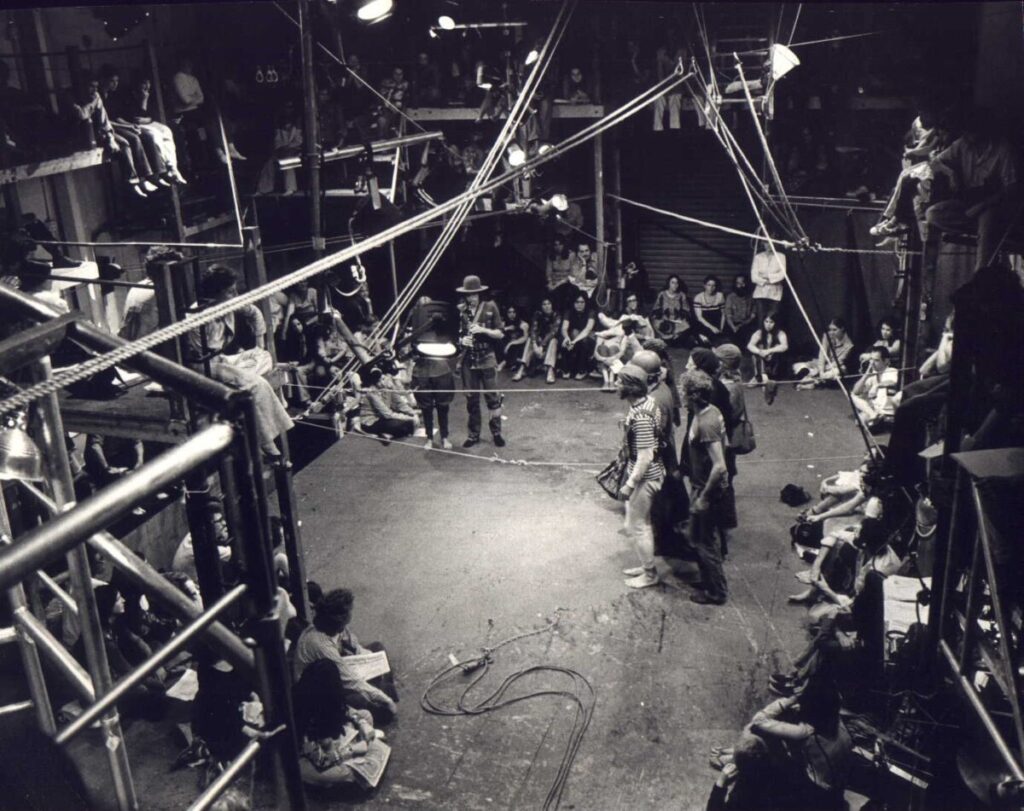

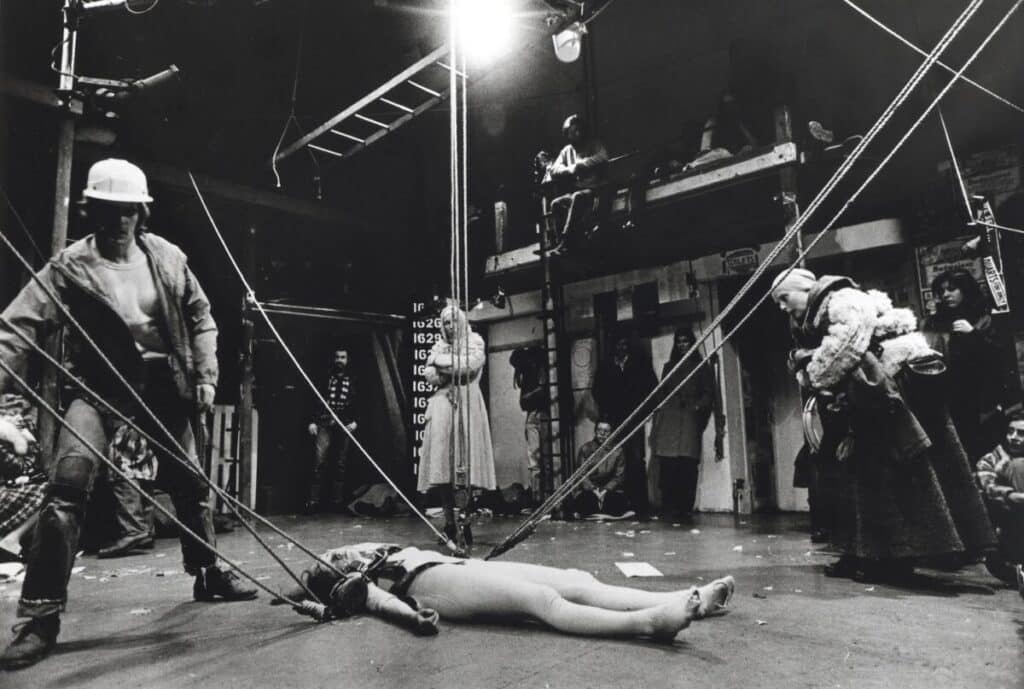

В 1973 году, когда мы с The Performance Group работали над постановкой пьесы Брехта «Мамаша Кураж», большинство репетиций были общедоступны. Если позволяла погода, мы открывали огромные подъемные ворота Performance Garage, чтобы прохожие, студенты, друзья могли заскочить и понаблюдать за нашей работой. На каждую репетицию приходило от 5 до 40 человек. Мы прогоняли отдельные сцены с остановками, не предпринимая никаких специальных усилий ради зрителей. И все-таки их присутствие сыграло важную роль: мало-помалу постановка приобретала социальное значение; работа превратилась в демонстрацию способа работы. Эта тема звучала и в показах спектакля после премьеры. Пространство, созданное Джерри Рохо и Джимом Клэйбергом совместно с другими членами труппы, отражало связь между драмой Брехта и самим представлением, в рамках которого она разворачивалась. Часть театра была превращена в актерское фойе, полностью открытое зрителям. Отыграв сцену, исполнители шли туда выпить кофе, почитать, отдохнуть. Помещения, где исполнители переодевались и накладывали грим (большинство из них играли по несколько ролей), тоже были на виду, хотя и отчасти. Театр был разбит на три основных пространства: пустой куб в центре размером 9 × 6 × 4,5 метра (частью его была открытая яма размером 6 × 2,5 × 2 метра); рама, внутри которой в беспорядке были расставлены леса и платформы; канаты, оплетавшие центральный куб; алюминиевая конструкция, представлявшая собой жилище Кураж, — она отдаленно напоминала фургон, — с помощью которой рама сохраняла равновесие; раму окружали балконы и переходы. В центральный куб вдавался мостик длиной четыре метра, возвышавшийся над полом на три метра. Я рассчитывал, что зрители смогут свободно перемещаться по всему пространству, а их угол зрения и общее настроение будут постоянно изменяться. Все помещение просматривалось и с одной точки, но взгляд натыкался на различные конструкции. На репетиции приходило около 20 человек, а на представления собиралось от 150 до 200, и у зрителей не было возможности перемещаться в пространстве.

В нескольких сценах зрителям все же приходилось менять точку обзора. Сцены 9 и 10, в которых Кураж, Катрин и Повар поют, чтобы им дали похлебки, были разыграны на улице перед театром. Открытая дверь Performance Garage образовывала небольшую арку просцениума, сквозь которую смотрели зрители, остававшиеся внутри. Чтобы хоть что-то разглядеть, зрителям приходилось спускаться с балконов, садиться на пол или выстраиваться вдоль стен. Дверь оставалась открытой до конца представления. Зимой, когда становилось холодно, публика тянулась за пальто. После десятой сцены люди не возвращались на прежние места — оставшиеся полчаса они проводили там, где оказались. Замерзшие зрители разделяли некоторые тяготы жестокой жизни Кураж и ее семьи.

Постановка шла с одним антрактом — после третьей сцены. В ней Кураж, Катрин и Полковой священник готовят еду, которую собираются продавать солдатам. Они действительно готовили ее во время спектакля. В конце сцены Кураж делает вид, что не узнает труп своего сына, Швейцеркаса. В ту же секунду приготовленную еду начинали продавать зрителям: драма смешивалась с реальной жизнью театра. Среди зрителей возникало ощущение социального единения, объединившее их и с исполнителями, которые разносили еду. В конце ужина Кураж в духе кабаре исполняла «Песню о Великой капитуляции». Этим четвертая сцена и ограничивалась; ни от кого не требовалось пристального внимания. Когда драма снова начиналась в пятой сцене, восприятие как зрителей, так и исполнителей, на мой взгляд,менялось — причиной тому был час, проведенный вместе, за разговорами и едой1.

Открытые репетиции, распахнутые двери Performance Garage, ужин, ставший частью представления, — эти решения позволили превратить драму «Мамаши Кураж» в один из элементов более масштабного перформанса. Приемы, использованные в постановке «Кураж», нередко встречаются в ритуалах: мы не просто поместили драму в центр перформанса, мы контролировали, организовывали в определенном порядке и управляли всем происходящим. Так театральное событие, проходившее в нью-йоркском Сохо, удалось слегка приблизить к эффективному, отойдя от развлекательного, стоящего на другом конце спектра. Коллектив The Performance Group сумел подчеркнуть ритуальные аспекты пьесы, не навредив при этом ее театральности.

Согласно общепринятым теориям, ритуал предшествует театру, так же как эффективность и монизм («примитивная целостность») предшествуют развлечению. Самая распространенная трактовка пещерного искусства эпохи палеолита состоит в утверждении, что это искусство рождено неким «ритуалом» — серьезным, эффективным, направленным на результат представлением, призванным обеспечить плодородие, умилостивить высших существ, способных повлиять на результат охоты, поддержать равновесие между полами, сопровождать обряд посвящения и т.д. Возможно, эта трактовка верна — по крайней мере, отчасти — но дело не только в этом. Развлечение, время, проведенное за игрой и весельем (не пассивная отчужденность «искусства ради искусства», а вовлеченность в творческий процесс), неразрывно связаны с любым из «эффективных» аспектов доисторического искусства.

В понятии примитивной целостности сочетаются фантазии о рае и протестантская трудовая этика. Такое представление сложилось под влиянием ранних этнографов, среди которых было немало миссионеров. Свидетельства об общинах эпохи палеолита, ранних исторических времен, Античности и современности, в Азии, Африке и других частях света, указывают на то, что сложная общественная жизнь и разнообразное, полное символизма искусство — неотъемлемые части человеческой природы. «Простого первобытного» не существует, ни дикого, ни благородного. Шаманы — художники, исполнители, врачи, священники, они впадают в транс и развлекают публику. Называть искусство таких людей «простым» в силу того, что один человек одновременно исполняет несколько ролей, или потому, что одно представление посвящено выражению множества противоречивых побуждений, — значит переворачивать все с ног на голову.

Промышленные общества отделяют функции и способы выражения друг от друга и стандартизируют их; при общинном строе множество функций и способов выражения соединяются во всеобъемлющих, сложных событиях. В промышленных обществах обычно работают с последовательностями индивидуальных действий, тогда как общинный строй развивается в результате коллективных занятий. Сама по себе линия промышленного производства — яркий пример последовательности действий, каждое из которых обладает единственной функцией, приводящей к созданию окончательного сложного продукта. Всеобъемлющий ритуал вроде цикла энгвура у народа аранда — пример коллективного события. Городская жизнь больше похожа на производственную линию, чем на цикл энгвура. В городе люди перемещаются от одного более или менее «чистого» события к другому: едят, занимаются делами, живут и общаются с семьей в разных местах и в разное время. Чувство общего единения возникает лишь со временем и с помощью синтеза, достичь которого не всем удается. Лично мне нравятся многогранность городской жизни и присущая ей свобода выбора, однако подобный образ жизни способен завести слишком далеко, вызвать крайнюю фрагментацию в обществе, отрезать людей друг от друга, даже искалечить их. Напротив, в условиях общинной жизни каждое событие — даже такая краткая церемония, как десятиминутный танец народа аранда — представляет собой целый комплекс смыслов, функций и способов выражения. Связи между ними эксплицитны; они знакомы каждому посвященному участнику. Ведущий танцор — одновременно старейшина и опытный охотник, он состоит в родстве с посвящаемыми юношами и т.д. Как описано выше, танец встроен в комплекс церемоний, каждая часть которого представляет собой синекдоху.

Авангардное искусство, возникшее после Второй мировой войны, было попыткой преодолеть фрагментацию с помощью перформанса, который воспринимался как часть общества, а не как нечто обособленное. Иногда речь шла об обществе художников-единомышленников. Так было в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Токио и других городах, где художники составляют отдельное сообщество. Иногда, как, например, в ходе волнений 1968-го, искусство присоединялось к более массовым политическим движениям. Иногда, как в случае «черных», «чикано», женских или гей-театров, художники идентифицируют себя с этническими, расовыми, гендерными или политическими объединениями или даже способствуют их формированию. Авангард, связанный с определенным сообществом, возникает не только в развитых странах Запада и в Японии, но и в странах, где общественный строй серьезно меняется в результате модернизации. В Восточной Европе, Латинской Америке, Азии и Африке можно обнаружить авангардные коллективы, похожие на те, что появились во время Первой мировой войны. В этом быстро растущем списке присутствуют такие группы, как Центр театральных практик Gardzienice (Польша) и «Театр угнетенных» Аугусту Боала (Бразилия), такие драматурги, как Рендра (Индонезия), Бадал Сиркар и Хабиб Танвир (Индия), Воле Шойинка (Нигерия).

Такое творчество — вовсе не атавизм, не дикая попытка свергнуть промышленный строй или остановить его распространение. Это активный поиск внутри индустриальных обществ — даже в самом промышленном процессе — таких мест, в которых могли бы существовать сообщества небольшого масштаба. Другая цель, по словам Гротовского, состоит в том, чтобы добиться переустройства социального порядка, создать возможности для взаимодействия на личном уровне — так называемых «встреч». Ясно, что отчуждение, овеществление, падение нравов — проблемы, вызванные не одним только капитализмом. Эксперименты, о которых шла речь выше, свойственны и социалистическим странам. Насколько можно судить, эти эксперименты, по-прежнему относительно разобщенные и неуверенные, всегда подавляемые враждебным истеблишментом, начинают укореняться. В таких работах к зрителям обращаются не как к безликим незнакомцам, заплатившим деньги за билеты, не как к участникам, пришедшим на мероприятие (массовую демонстрацию, парад, церковную службу) против своей воли, но как к сообществу или даже пастве. Цель подобных представлений в развлечении, они должны приносить удовольствие, а также, по словам Виктора Тернера, создавать «спонтанные коммунитас», помогать избавляться от границ, которые отделяют людей друг от друга. В результате возникает опыт коллективного празднества. Это современное течение зародилось в экспериментальном театре под влиянием ритуала.

Источник перформанса — не в ритуале и не в развлечении, но в бинарной системе «эффективности — развлечения», в которую включено подмножество «ритуал — театр». С самого начала здесь необходимы обе составляющие — это обусловлено как логикой, так и историей. В каждый исторический период происходит движение от одного полюса к другому, эффективное и развлекательное то сближаются, то расходятся. Эти колебания никогда не прекращаются — перформанс постоянно находится в движении.

Вся эта система-континуум, выраженная формулой «эффективное/ритуал — развлекательное/театр», и есть то, что я называю «перформансом». Перформанс происходит от желания что-то свершить и кого-то развлечь; добиться результатов и подурачиться; познать новые смыслы и убить время; превратиться во что-то иное и радоваться собственному «я»; исчезнуть и показать себя; воплотить в определенном месте трансцендентального Другого, существующего в прошлом-настоящем и в будущем-настоящем; впасть в транс и оставаться в сознании; обратиться к группе избранных, говорящих на тайном языке, и к огромной толпе незнакомцев; играть, когда чувствуешь, что без этого не обойтись, и играть по контракту, ради денег. Эти противоречивые импульсы и другие порождаемые ими чувства и составляют суть перформанса — занятия деятельного, непрерывного, полного бурных преобразований. Переход от ритуала к театру происходит, когда публика, принимающая участие в представлении, распадается на отдельных людей — тех, кто приходит, увидев рекламу, платит за билет, оценивает то, что ему предстоит увидеть, то, что он видит, и то, что увидел. Переход от театра к ритуалу сопряжен с преобразованием публики из отдельных личностей в группу или общину участников.

Эти противоположные начала присущи любому представлению. Брехт и Мейерхольд в разное время работали над тем, чтобы поддерживать между этими крайними состояниями живую связь, стремились к тому, чтобы зрители то и дело переходили из одного состояния в другое. Эффект очуждения, которого добивался Брехт, состоит в том, чтобы неожиданно менять манеру, стиль, ритм, угол зрения — так, чтобы в момент этой перемены, когда эмоциональная сцена внезапно прерывается, а сдержанная наполняется чувством, драматург, режиссер или исполнитель (в зависимости от того, кому принадлежит «авторство») мог сделать собственное «заявление», добавить иронический или откровенный комментарий с целью побудить зрителя задуматься о том, что он только что увидел и/или почувствовал. Противоречия разрывают перформанс, и в образующемся пограничном пространстве возникает прямое взаимодействие, контакт, способный затронуть глубокие чувства, связь между автором и зрителем. Из всех экспериментов, проводившихся со структурой театра в последние сто лет, этот представляется наиболее жизнеспособным. В нем слышны отзвуки средневекового театра, а также множества народных театров, существующих в наши дни.

Отрывок книги «Теория перформанса» Ричарда Шехнера предоставлен издательством V–A–C Press.

- Спектакль The Performance Group «Коммуна» однажды пришлось остановить на три с лишним часа. За это время зрители и исполнители познакомились и начали общаться, как обычно бывает в жизни, а не в театре. Когда действие возобновилось, вокруг спектакля возникло ощущение, придавшее ему невероятную силу, — участники испытали чувство, появляющееся в результате ритуала, они словно пережили нечто и теперь должны были довести представление до конца. Ужин в постановке «Мамаши Кураж» был попыткой выстроить между исполнителями и зрителями такой тип взаимодействия/взаимоотношений, что случайно возникал — да и то, как правило, в форме конфликта — в «Коммуне» (Schechner, 1973: 49–56)