«О чем говорят вокруг меня? О чем пишут? Об интернациональном долге и геополитике, о наших державных интересах и южных границах. И этому верят. Верят! Матери, еще недавно в отчаянии бившиеся над слепыми железными ящиками, в которых им вернули сыновей, выступают в школах и военных музеях, призывая других мальчиков “выполнить свой долг перед Родиной”. Цензура внимательно следит, чтобы в военных очерках не упоминалось о гибели наших солдат, нас уверяют, что “ограниченный контингент” советских войск помогает братскому народу строить мосты, дороги, школы, развозить удобрения и муку по кишлакам, а советские врачи принимают роды у афганских женщин. Вернувшиеся солдаты приносят в школы гитары, чтобы спеть о том, о чем надо кричать»1.

Светлана Алексиевич, «Цинковые мальчики».

1. Зураб, или Зомби.

В книге Алексея Юрчака с оптимистичным названием «Это было навсегда, пока не кончилось» описывается ряд культурных явлений, характерных для «последнего советского поколения». Среди этих явлений особняком стоит некрореализм — особняком потому, что именно некрореализм лучше, буквальней всего отражал то обилие мертвого («некро-»), которое было характерно для позднего СССР. Советская геронтократия с некрополем-политбюро олицетворялась дрожащими, чавкающими, сенильными генсеками, в страшном подобии некрократического реалити-шоу умирающими — фактически — прямо на глазах у наркотизированной теле-публики: сначала Брежнев (ноябрь 1982), затем Андропов (февраль 1984), затем Черненко (март 1985) — один за другим вожди-полутрупы взлетали в пустующие небеса своей некротопии со стен мавзолея, в котором давно лежал главный Труп, с первых же лет этой странной страны определивший ее последовательно-некрополитический вектор. Как и положено некрократам, советские полутрупы требовали обильных человеческих жертвоприношений во имя своей омертвелой, но крайне прожорливой некропатриотической «идеи», и этим финальным советским жертвоприношением была Афганская война (или, на языке мертвых, «ввод ограниченного контингента советских войск», «исполнение» ими своего «интернационального долга»), всё «советское» и похоронившая — как когда-то казалось, окончательно.

Описывающий гротескные, но в то же время пугающе реалистичные (точнее, некрореалистичные) события тех лет, фильм Алексея Балабанова «Груз 200» страта за стратой вскрывает, выкапывает как из могилы иерархическую пирамиду советского царства мертвых, на вершине которой оказывается, одновременно ретроспективно и пророчески, вовсе не какой-то очередной полутруп разлагающегося в режиме реального времени генсека, но просто мент — с сухим, апатичным лицом живого покойника, целостно обесчеловеченного и существующего лишь тем, чтобы бессмысленно мучить, «жрать» встречных ему людей. По сюжету это чудовище, капитан Журов, насилует (бутылкой) и похищает юную дочь секретаря райкома КПСС, приковывает ее к кровати в своей квартире, где он живет с безумной матерью-алкоголичкой, всё время проводящей за зомбоящиком (и ласково называющей сына Журиком, почти Жмуриком), — и следом, один за одним, заваливает эту кровать трупами (насильника-уголовника, жениха-афганца), чтобы в конце самому превратится в еще один, будто бы окончательный, труп. Среди мертвых тел, впрочем, остается прикованная девушка, которую многие критики символически отождествили с целой страной. Сейчас в той же стране в рамках чуть-чуть непредвиденного кинематографического импортозамещения на экраны возвращаются «всенародно» любимые фильмы Балабанова — «Брат» и «Брат 2»2 с их винегретом из варварских мотто: «не брат ты мне, гнида черножопая», «а то я евреев как-то не очень», «скажи мне, американец, в чем сила», «вы нам еще за Севастополь ответите», короче, как обобщили политтехнологи, «Данила наш брат, Путин наш президент». Но, как всегда, симптоматичнее, показательнее присутствия оказывается красноречивое отсутствие: «Груз 200» в российские кинотеатры, конечно же, не возвращается. Этот сильнейший и, вероятно, лучший фильм крайне противоречивого автора Балабанова (а может и лучший, важнейший фильм в современной России) теперь смотрится как деконструкция, если не препарация, тем и мотивов, из которых соткано нехитрое идеологическое тело двух «Братьев». И правда, зачем и, главное, кому здесь и сейчас демонстрировать фильм «Груз 200», если он никогда не утрачивал своей желчной актуальности прямо за стенами кинотеатров, всё это время держа о России той и, что важнее, о России этой свой неумолчный, прямой и безжалостный разговор? «Жених приехал». «Мухи у нас».

Всё это, упомянутое и неупомянутое, складывается в предельно некрореалистический сеттинг, что позволяет выделить это художественное направление в позднесоветском искусстве среди многих прочих («митьки», концептуалисты и т.д.), изученных Юрчаком. Так, в книге «Это было навсегда, пока не кончилось» ранние некрореалистические практики (речь о конце 70‑х — начале 80‑х годов, место действия — Ленинград) описываются следующим образом: «Собираясь вместе, друзья любили заниматься абсурдными3 действиями, которые они называли экспериментами. <…> постепенно эксперименты вышли на публику и начали проводиться на улице, в городском транспорте и других общественных местах, где их свидетелями оказывались ничего не подозревающие советские граждане»4, и далее: «Публичные эксперименты начались в конце 1970‑х. Один из ранних случаев, впоследствии не раз пересказанный и, без сомнения, мифологизированный, произошел в 1978 году в ленинградском спальном районе Купчино. Евгений Юфит, впоследствии лидер группы, вспоминает, что как-то зимним вечером он с друзьями прогуливался возле входа в местный кинотеатр. Очередь за билетами была такой длинной, что попасть на фильм шансов не было. Но тут администратор кинотеатра, заметивший подростков, шатающихся возле дверей, вышел на улицу и предложил им расчистить заваленный снегом вход в обмен на бесплатный проход на сеанс. <…> Работа их разгорячила, и вскоре Юфит, заметив, что не мешало бы слегка раздеться, снял с себя зимнюю куртку, свитер, а затем и рубашку, оставшись по пояс голым. <…> Работать полуголым, в холодный зимний вечер, на глазах у длинной очереди было, конечно, странно. Но остальные члены компании были к такому повороту готовы. Не говоря ни слова, они тоже начали раздеваться. <…> Друзья начали разбрасывать снег в разные стороны с подчеркнуто маниакальным энтузиазмом. <…> Ситуация спонтанно переросла в эксперимент. Онемевшая от изумления очередь смотрела на эту сцену. <…> Кто-то неловко улыбался, кто-то возмущался, кто-то собирался вызвать милицию. <…> Почувствовав угрожающий характер ситуации, ребята разом побросали лопаты, схватили одежду и разбежались в разные стороны»5.

Некрореализм, по легенде, начался со вполне безобидного эксперимента с тупой, экзальтированной «живостью», доводящей до некоторого абсурда в целом привычную для того места и времени практику. Юрчак: «…все это было чертами нарождающейся в компании эстетики эксперимента. Эстетика эта не была специально отрефлексирована. Для ребят было крайне важно не планировать такие действия заранее и не заниматься впоследствии их подробным анализом, что способствовало сохранению их спонтанности и неожиданности. Важно также было не проводить четких границ между “абсурдным” поведением и “нормальной” действительностью»6. Особый акцент на спонтанной абсурдности, нерефлексивности происходящего неслучаен. Юрчаку важно несколько раз подчеркнуть, что ведущим началом ранних некрореалистических экспериментов было что-то вроде отказа от мысли, ярая тупость происходящего действа. Пожалуй, это и объясняет последующий дрейф в эстетике некрореалистов в сторону, собственно, «некро-», мертвяцкой тематики — от бурной «живости» ранних практик. Подчеркнутая нерефлексивность и бессознательность актора, ставка на, так сказать, «анти-ум» и снимает различие между простой абсурдной живостью и живостью мертвой, бытием живого мертвеца, зомби. Ведь зомби во многом похож на человека: он действует, двигается, даже заботится (на свой специфический лад) о пропитании. Разница в том, что зомби напрочь лишен разума.

Подобная зомби-активность, зомби-субъектность, как далее пишет Юрчак, из безобидной забавы переросла в целый исследовательский метод, предметом которого выступала исходная некрореалистическая повседневность советского социума. Это повысило ставки некрореалистической практики. Так, Анастасия Хаустова в своем кратком исследовании смерти в поздне- и постсоветском искусстве обращает внимание на декларируемую аполитичность раннего некрореализма, хорошо согласующуюся с его программной «непоколебимой тупостью, бодростью и матеростью». Однако фактически от этой аполитичности не осталось и следа, когда практика группы приобрела более экспериментальный характер. Скорее, аполитичным был именно объект исследований некрореалистов, тогда как само исследование от этого приобретало ощутимо политический, критический смысл. Юрчак: «Конечно, они понимали, что занимаются этими экспериментами не просто так, а для того, чтобы спровоцировать некую, подчас неожиданную реакцию у случайных свидетелей (от простых советских граждан до представителей государства и милиции) <…> Постепенно эксперименты стали выстраиваться в исследовательский метод по изучению норм советской жизни, пространства и субъектности <…> В своих действиях они пытались балансировать на грани между нормальным и ненормальным, объяснимым и необъяснимым. Они создавали ситуации, которые, как они позже объясняли, “ломали рамки знакомого восприятия, находились за гранью социальных стереотипов и упирались в логический тупик”. Это ставило случайных свидетелей происходящего в сложную ситуацию: пытаясь найти ему рациональное объяснение (например, что это — просто группа хулиганов, или пьяных, или душевнобольных), они вскоре осознавали, что такое объяснение явно не подходит происходящему. Результатом могла быть паника или крайняя подозрительность»7.

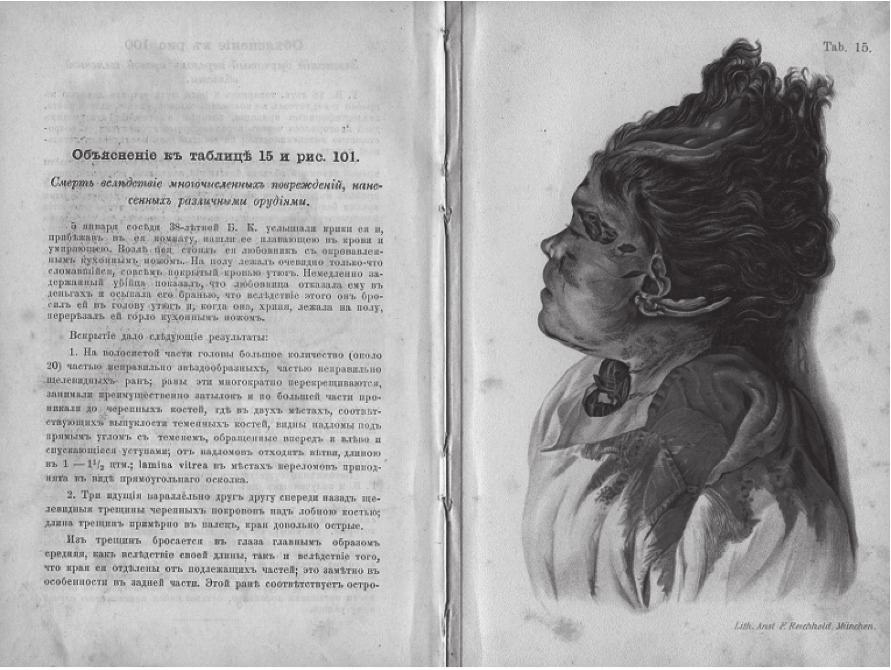

Фирменный некрореалистический стиль эти эксперименты, поначалу вполне безобидные и просто странные, обрели только после того, как «в 1982 году кто-то из членов группы приобрел в магазине “Старая книга” русский перевод книги австрийского врача-патологоанатома Эдуарда фон Гофмана, “Атлас судебной медицины”, изданный в Санкт-Петербурге в 1900 году. В книге описывались убийства и трагические происшествия, случившиеся в Вене и ее окрестностях в начале XX века, и давался анатомический анализ ранений и травм, а также изменений, происходящих в телах после смерти. <…> Чтение этой необычной книги будоражило воображение»8. Юрчак продолжает: «И раньше в экспериментах группы появлялось гротескное человеческое тело — голое, гиперактивное, совершающее странные действия и издающее странные звуки. Но с появлением этой книги интерес к телу обострился, причем к телу травмированному, окровавленному и даже мертвому. Как вспоминает Владимир Кустов, сегодня известный художник-некрореалист, “благодаря книге Гофмана мы неожиданно наткнулись на труп”. На иллюстрациях в книге трупы были расположены вертикально, что облегчало студентам-медикам их изучение. Такое расположение отодвигало идею смерти на задний план, позволяя зрителю легче абстрагироваться и подавлять неприятные чувства. Некрореалисты позаимствовали этот изобразительный эффект. По словам Кустова, в результате вертикального расположения труп “становился как бы ни живым, ни мертвым, попадая в некое иное состояние. <…> Мы придумали для такой фигуры название — нетруп”»9. Далее: «Нетрупы с книжных иллюстраций стали героями экспериментов. Друзья входили в вагон метро, раскрывали альбом Гофмана и начинали громко обсуждать иллюстрации: “Смотри. Этот мужик пошел в гости к этой тетке. Приходит и застает там другого мужика. Начинается драка. Он хватает топор, второй хватает кухонный нож. Колотые раны, порезы, класс” и так далее. Пассажиры с любопытством оборачивались, заглядывали в альбом и видели там изображения окровавленных человеческих тел и расчлененных трупов. Люди в ужасе отшатывались, “нас называли больными, на нас дико смотрели”. Некрореалисты с интересом наблюдали за этой реакцией»10.

Юрчак пишет, что благодаря книге Гофмана художники увлеклись материалами по судебной медицине и патологоанатомии. «Под влиянием этого чтения эксперименты усложнились. Один из них, в середине 1980‑х, был устроен за городом, возле полотна железной дороги. Двое членов группы, одетые в тельняшки, с головами, перевязанными “окровавленными” бинтами (в качестве крови использовалась томатная паста), и с приспущенными штанами встали неподалеку от железнодорожных путей. Другие, тоже перевязанные бинтами, расположились чуть дальше в кустах. Когда подъезжал очередной поезд, первые двое начинали изображать гомосексуальный половой акт, а остальные выскакивали из кустов и начинали имитировать яростную драку с поножовщиной и кровью. Это зрелище посреди пустынного заснеженного ландшафта выглядело не просто странно и непонятно, но и страшно. Оно, должно быть, повергало машинистов и пассажиров поездов в шок. Один товарный поезд, вспоминал Юфит, уносясь прочь долго и надрывно гудел, будто пытаясь отогнать жуткое видение»11.

В какой-то момент вся эта масса бессвязных, разрозненных действий, объединенных только мотивами насилия и абсурда, как будто потребовала себе некоторого общего, символического принципа. И он нашелся: «Вскоре в экспериментах появился новый персонаж — манекен размером со взрослого мужчину, списанный из Института судебной медицины, где он использовался для изучения травматических последствий автокатастроф. Манекен выглядел необыкновенно правдоподобно: он был выполнен из поролона и резины; его руки, ноги и торс упруго сгибались и разгибались. Некрореалисты дали ему грузинское имя Зураб, звучавшее экзотично в ленинградском контексте. Зураб стал частым участником уличных экспериментов. Однажды, зимой 1984 года, в сильный мороз, пять членов группы положили Зураба в большой черный мешок и, взвалив его на плечи, медленно пошли через парк в центре города. По очертаниям мешка, его кажущейся тяжести и серьезным лицам мужчин казалось, что тащат они человеческое тело. Прохожие подозрительно оборачивались»12. Юфит вспоминает, что в этот момент к ним подъехала милицейская машина. Сотрудники органов потребовали открыть мешок. Некрореалисты без колебаний подчинились, и из мешка «выпало человеческое тело, одетое в зимнюю одежду и зимнюю шапку. Зураб был упругим и гибким, и, когда он выпал из мешка, он разогнулся и начал размахивать руками и ногами. Милиционеры отскочили от неожиданности. Но потом поняли, что это одетый манекен. Какое-то время они просто тупо стояли, явно не зная, как реагировать. Потом стали переворачивать его так и этак, пнули ногой. Один из них стал улыбаться. Но сержант стоял с растерянным лицом. Что ему было делать? Отвести нас в участок? Но тогда бы ему пришлось писать в отчете, что он арестовал каких-то мужчин, которые несли манекен. Так что он сказал: “Ладно, забирайте и убирайтесь. Если бы у вас был настоящий труп, мы бы вам дали”»13.

Зураб, этот своеобразный маскот некрореалистов, символизирует некое переходное состояние, переходную степень между подчеркнуто отстраненными, со всем флером научного объективизма, интересами молодых художников к медицине и анатомии (атлас Гофмана) с одной стороны и абсурдно-гротескной, насильственно-бессознательной «жизнью» бодрого «человеческого» тела — с другой. Зураб, совмещающий эти крайности, должен быть кем-то вроде живого мертвеца — в неразличимости живого и мертвого, где одно не исключает другого, а, напротив, как-то его подчеркивает. Иными словами, он должен был стать нетрупом. Еще проще — зомби, живым мертвецом. Поэтому характерно, что тема зомби, знакомая нам преимущественно по кинематографу с его теперь уже классическим поджанром зомби-хоррора, возникает в творчестве некрореалистов одновременно с их увлечением киносъемкой. Так медиум (фильм) и его объект (зомби) находят друг друга, и эта чудесная встреча формирует далее неразложимое основание некрореализма как отдельного, легко идентифицируемого движения в позднесоветском искусстве14. Юрчак: «В первой половине 1980‑х Юфит начал снимать эти эксперименты на любительскую 8‑мм кинокамеру. Присутствие кинообъектива, а также наличие документальных кадров, которые можно было потом вместе просматривать, означало, что эксперименты стало легче анализировать, планировать и улучшать, оттачивая детали. <…> Как-то в 1983 году Юфит с приятелем устроили эксперимент-киносъемку во дворе жилого дома. Приятель был одет в старую военную форму, голова его была забинтована окровавленным бинтом (вновь использовалась томатная паста), он ползал по двору, издавая странные звуки и глядя вокруг нечеловеческим взглядом. В какой-то момент Юфит привязал его к дереву, имитируя фигуру повешенного человека. Все это он снимал на свою новую кинокамеру»15.

Так некрореалисты изобрели свой собственный зомби-хоррор, основанный на экспериментальном изучении позднесоветской действительности. Главный герой этого кинематографа, некрореалистический зомби-нетруп, обобщенно говоря Зураб, обладал следующими характеристиками: он был как бы человек (похож на человека…), но в то же время и не человек (…хотя просто манекен); он был одновременно и жив и мертв (собственно, нетруп, что одновременно значит и нежилец); его межеумочное, срединное между жизнью и смертью положение было неразрывно связано с насилием, с кровью и прочим трэшем (который, как мы знаем по «Грузу 200», может быть полностью реалистическим и лишенным всякой иронии); наконец, Зураб в своей полутрупной межеумочности демонстрировал полное отрицание ума, сознания, рефлексии и так далее, тем самым отсылая к более ранним экспериментам некрореалистов, центральным предметом которых было бодрое, туповатое, маниакальное тело, функционирующее в обход разума, в поле этакого судорожного и расчеловеченного абсурда. Ни жив ни мертв, кроваво-насильствен, бессознательно-компульсивен — таков некрореалистический Зураб, ставший олицетворением самых разных персонажей и целых страт позднесоветского общества. Юрчак: «Персонажи первых фильмов выглядели как узнаваемые советские герои (солдаты, моряки, ученые, врачи, обычные прохожие), но имеющие странный вид и делающие странные вещи. Они появлялись замотанными в бинты, полуголыми, они куда-то ползли, за кем-то следили, энергично махали руками, тыкали друг друга палками и так далее. Один персонаж безуспешно пытался покончить с собой, другой куда-то брел с обезумевшим взглядом, по полю медленно передвигались голые мужчины»16. Все они — «солдаты, моряки, ученые, врачи, обычные прохожие» — в ходе исследовательского некрореалистического кино-эксперимента превращались в Зураба, в зомби-нетрупа, советского живого мертвеца.

Коротко, в примечании, Юрчак, тем не менее, отличает «субъекта некрореалистов», то есть условного Зураба, от зомби: «Субъект некрореалистов отличался от зомби, живого мертвеца и других героев, знакомых по фильмам ужасов, тем, что он был выражением не смерти, а другой жизни»17. Однако «отличие» это странное: принять его нельзя прежде всего потому, что авторское высказывание, в котором оно впроброс формулируется, доказывает ровно обратное — что Зураб и есть зомби, потому что «зомби, живые мертвецы и другие герои, знакомые по фильмам ужасов» как раз-таки и выражают «не смерть, а другую жизнь» — именно потому, что зомби есть живой мертвец (не «мертвый» же «мертвец», в самом деле); будучи живым мертвецом, зомби представляет собой иной регистр жизни, прошедшей через смерть, а не просто голую смерть как таковую. Если бы зомби ограничивался смертью и только ей, он бы не «восставал из мертвых», не поднимался бы из могилы и, главное, не требовал бы себе пищи (преимущественно мозгов) — для подпитки чего? — как раз «другой жизни», которая теплится в нем несмотря на смерть. Ровно как в случае некрореалистического Зураба, зомби-природа которого прекрасно передана «во фразах, которыми некрореалисты пользовались в начале 1980‑х годов, — “тупое веселье” и “жизнь, не опороченная человеческим сознанием”»18.

Бесспорно, «жизнь, не опороченная человеческим сознанием» — это зомби-жизнь, принцип существования живого трупа. Наверное, неслучайно некрореалистический Зураб и балабановский капитан Журов существуют и функционируют в оруэлловском 1984 году. Явно не опороченный сознанием, поздний Советский союз (а ныне и его правопреемник) был совершенным пространством некрополитики: нетрупы-генсеки, афганский «груз 200» и туповатый, типичный насельник «общества развитого социализма», простаивающий полжизни в очереди и просиживающий полжизни за телевизором, складываются в цельный комок грандиозного антимира, в котором вполне скрепоносное для него неразличение жизни и смерти куплено прежде всего непробиваемой тупостью, нерефлексивностью его зомби-тела: он ест (когда есть), он читает газеты (прошивается идеологически), он повторяет благонадежные лозунги на собраниях, но он, разумеется, не мыслит. Если живой человек использует мозг по назначению, то зомби-нетруп этот мозг пожирает — у тех, у кого он еще остался.

2. Мераб, или Усилие.

В конце июня 1989 года в тбилисской газете «Заря Востока» было опубликовано интервью Мераба Мамардашвили «Философия действительности» с подзаголовком «Размышления после съезда». Речь идет о I Съезде народных депутатов СССР, который открылся 25 мая 1989 и был в тот момент, без сомнения, важнейшим политическим событием страны, которая доживала свои последние годы19. На Съезде выявилось многое из того, благодаря чему эти годы, собственно, и были последними. Опальный философ Мамардашвили, в 80‑е живущий и работающий в родной Грузии, среди этого «многого» обращает внимание прежде всего на проблемы мышления. Главное для него — это не столько сам Съезд, сколько язык (и, как следствие, мысль), который на этом Съезде доминировал: «Начнем с того, что многое говорилось на каком-то странном, искусственном, заморализованном языке, пронизанном агрессивной всеобщей обидой на действительность как таковую, то есть в той мере, в какой она осмеливается проявлять себя как действительность, независимо от злых или добрых намерений лиц и их идеологической, “нравоучительной” принадлежности. <…> Какой-то “воляпюк”, нечто вроде “болезненного эсперанто”, обладающего свойствами блокировать, уничтожать саму возможность оформления и кристаллизации живой мысли, естественных нравственных чувств»20, и далее: «В пространстве этого языка почти нет шансов узнать, что человек на самом деле чувствует или каково его действительное положение. Если воспользоваться выражением Оруэлла, то это действительно “ньюспик”, то есть новоречь, представляющая собой двоемыслие. С одной стороны, двоемыслие является признаком распада культуры, опустошения ее живого ядра, а с другой — не позволяет кристаллизоваться духовным состояниям человека. А духовное состояние — это всегда то, что является продуктом какой-то работы и самосознания. Нравственное состояние чувства отличается от простого чувства тем, что это то же самое чувство, но “узнавшее” себя. <…> А как может чувство найти себя в духовном состоянии, если оно с самого начала — а это свойственно “новоречи” — перехвачено нравоучительным названием. Ну, скажем, человек, который воевал в Афганистане, с самого начала назван воином-интернационалистом. Я утверждаю, что само это словообразование и обязанность называть происходящее таким ритуально обязательным (как, скажем, и “ограниченный контингент советских войск в Афганистане”) словосочетанием являются удушением возможности явлению быть тем, что оно есть на самом деле, узнать себя. Ну как, скажите, могут материнская любовь и горе за сына, посланного на войну, выразиться или кристаллизоваться в этих словах, которыми сын ее с самого начала назван? Не кристаллизовавшись в восприятии действительности, реальности войны, первоначально искреннее человеческое чувство и страдание, естественно, получают заряд отрицательной, порочной энергии, источаемой из псевдоназвания, из парафразы»21.

Укоренившийся в позднесоветском обществе «политический» (на самом деле квази-политический) язык Мамардашвили характеризует через оруэлловские новояз и двоемыслие. Напомню, что двоемыслие в идеологическом мире романа «1984» — это способность тоталитарного субъекта удерживать в голове две взаимоисключающие мысли одновременно и, таким образом, игнорировать их противоречие, лучшим примером чему служит знаменитая серия лозунгов: «Война — это мир!», «Свобода — это рабство!», «Незнание — сила!»22. Ясно, что с точки зрения формальной логики всё это невозможные, абсурдные высказывания: они нарушают логический закон тождества (или закон противоречия), в соответствии с которым война есть война, а не мир и не «спецоперация». И если под мышлением мы понимаем не всё, что взбредает время от времени в голову (ибо частенько туда взбредает сказочный бред), а именно правильное, законосообразное и логическое мышление, мы (вслед за Мамардашвили) должны констатировать, что советский «политический» язык, равно как и язык оруэлловского двоемыслия, является не языком мысли, а, напротив, языком немыслия, анти-языком.

Если логический, законосообразный язык служит формулировке правильной мысли, то ломаный идеологический язык насильственно закрепляет слова за продуктами некоего искаженного, псевдо-мыслительного абсурда. Уинстон Смит из «1984» понимает, что свобода — это сказать «дважды два четыре»23 (то есть совершить законосообразную логическую операцию), и неслучайно репрессивный аппарат, «ломающий» Смита, прежде всего ломает его логическое мышление, заставляя сказать «дважды два равно пять» (то есть «сдать» свободную мысль тоталитарному анти-языку абсурда). Мамардашвили подчеркивает исконно оруэлловский привкус такого абсурда, прямо указывая на коренящееся внутри двоемыслия противоречие: «Совершенно противоположные, исключающие друг друга вещи раздирают наши души, ибо мы пытаемся жить вне мыслительной традиции, вне мысли, т.е. в отмененной реальности. Двигаясь по магнитным линиям языковых ловушек, социальных ловушек, идеологических ловушек, реальные эмоции, например, женщины, переживающей за сына, воевавшего в Афганистане, выражаются готовностью публично распять единственного человека, который пытался остановить убийство ее сына, и бить поклоны человеку, который послал ее ребенка на смерть. Что за реальность такая? (Я имею в виду эпизод с академиком Сахаровым на съезде.)»24.

Описанное немыслие/двоемыслие и соответствующий ему извращенный язык можно охарактеризовать простой формулой «не называть вещи своими именами». Мамардашвили: «…парадоксально, но именно там, где меньше всего морали в смысле культурного состояния, а не нравственной потуги, там чаще всего ищут моральные мотивы и только о них и говорят, поучают друг друга, все взывают к доверию, добру, духовности, любви и т.д. “Как же вы мне не доверяете?”, “Как вы можете меня не любить?”, “Ведь я — солдат, детище народа”, “родная армия”, “родная прокуратура” и пр. И никто не осмеливается называть вещи своими именами, ибо его тут же душат требованиями доверия, любви, единения в каком-то аморфном чувстве, любую попытку противостоять этому воспринимают как оскорбление святынь и моральных чувств советского человека. То есть я хочу сказать: никакая мысль не прививается. И это традиционное, хроническое российское состояние, которое проявилось и на съезде»25.

Цель у таких идеологических игр с языком одна: изменение самой реальности, которая за этим языком стоит, или, как говорит Мамардашвили, «использование слов для прикрытия реальности, незнание и — главное — нежелание ее знать», потому что реальность как таковая несет идеологическому режиму угрозу, «ее знание, конечно же, поставило бы под вопрос эту морализаторскую кашу, когда все смазывается, например, такими словами: “Как можно подумать обо мне плохо, ведь я — советский солдат, сын Родины; как можно подумать, что я — убийца?” Это — совершенно первобытное, дохристианское состояние какого-то магического мышления, где слова и есть якобы реальность. Так что дело не в цензурном запрете слова, а в том, что есть какое-то внутреннее табу, магическое табу на слова. Ведь в магии они отождествлены с вещами. Это — абсурд, но абсурд, который душит любое человеческое чувство…»26

Мы уже встречались со словом «абсурд», а теперь мы встретим и знакомое нам слово «зомби». «Да, я утверждаю, — говорит Мамардашвили, — что эта машина создана несколькими десятилетиями разрушения языка и появления вместо него советского новоречья, и беда в том, что у людей, оказывающихся лицом к лицу с реальностью, это вызывает онемение чувств и восприятий. Формируются люди, которые могут смотреть на предмет и не видеть его, смотреть на человеческое страдание и не чувствовать его»27, и вот: «В английском языке есть слово “зомби”, которое, кстати, очень подходит для определения этого антропологически нового типа. По внутренней форме этого слова кто-то придумал в английском и слово “намби”, но уже с более точным оттенком для интересующего нас вопроса. “Намб” по-английски значит — “глухой”, “тупой”, “бесчувственный”, “онемевший”. “Намби”, следовательно, — это онемевшие люди, но не в смысле языка, а в смысле онемения или немоты чувств и восприятий»28.

В качестве иллюстрации к понятиям зомби и намби подходят и маньяк Журов с его безумной, прикованной к «телекрану» матерью, и некрореалистические «солдаты, моряки, ученые, врачи и обычные прохожие», насилующие, калечащие и убивающие друг друга с «тупым, не опороченным человеческим сознанием весельем». Однако, в сравнении с ироническим искусством некрореалистов, рассуждения Мамардашвили, скорее, схватывают другой, негативный аспект проблематики зомби: если Зураб сотоварищи акцентировали внимание на бессознательной «тупой бодрости» живого (и одновременно мертвого) тела, то Мераб Константинович делает ставку на самой этой бессознательности живого мертвеца — как главном факторе, скажем так, зомбигенеза, то есть социо-политического процесса (ломки языка, ломки мышления), который приводит живого человека к статусу компульсивной живой мертвячины. В импровизированной зомби-теории Мамардашвили чем больше мышления — строго-логического, законосообразного и ответственного (оруэлловское «дважды два») — готов человек уступить идеологической машине («равно пять»), тем в большей мере он превращается в тоталитарного нетрупа, будто бы пересаженного в «реальность» со страниц «1984». В этой «реальности» организованный, прочно вошедший в привычку новояз — практики сломанного мышления-языка — обслуживает некрополитику государства, стремительно пополняющегося новыми зомби вроде блуждающих по индустриальному ландшафту капитанов Журовых или некрореалистических нетрупов, сходящихся стенка на стенку вдоль бесконечных железнодорожных путей. Глядя на всё это макабрическое ристалище из грязного окна электрички, нужно не забывать, что компульсивные выходки зомби вторичны, первично же идеологическое разрушение человеческого мышления. Иными словами, зомби создает «его» язык, а потом уже возникает кристаллизованное в этом изломанном языке действие. Мамардашвили: «“Сознательность”, “духовность” — это все из словаря “зомби” или некоей монгольской орды, которая оккупировала и выжгла пространство страны словами “план”, “моральнополитическое единство народа” и тому подобными прелестями, инсценирующими какое-то ритуальное действо вместо реального действия и жизни», и потому «Проблема восстановления культуры есть прежде всего проблема восстановления языкового пространства и его возможностей, а то, о чем я говорил, — болото; это и есть та самая удушающая машина, внутри которой люди вообще отказались от чувства реальности. <…> Так вот, я утверждаю: судя по тому, что я вижу сквозь эту морализаторскую кашу, душащую любую мысль, этой действительности нет, реальность просто отменили, ее испарили»29.

В тексте «Сознание и цивилизация» Мамардашвили концептуализирует вышеописанный процесс зомбигенеза в виде принципа трех «К», то есть Картезия (Декарта), Канта и Кафки. Первые два «К» схватывают нормальное, законосообразное состояние мышления-языка, тогда как третье «К» описывает ситуацию, когда это нормальное состояние нарушается и, как следствие, человеческая жизнь падает в «черную дыру» абсурда (то есть в зомби-состояние). Скажем об этих этапах по порядку. Мамардашвили: «Первое “К” (Декарт): в мире имеет место и случается некоторое простейшее и непосредственно очевидное бытие “я есть”. Оно, подвергая все остальное сомнению, не только обнаруживает определенную зависимость всего происходящего в мире (в том числе в знании) от собственных действий человека, но и является исходным пунктом абсолютной достоверности и очевидности для любого мыслимого знания. В этом смысле человек — существо, способное сказать “я мыслю, я существую, я могу”; и есть возможность и условие мира, который он может понимать, в котором может по-человечески действовать, за что-то отвечать и что-то знать»30. Существенно, что Мамардашвили начинает с субъекта, а не с каких-то внешних ему сил. В таком принципе ответственности мышления проявляется частое у этого мыслителя сведение метафизических положений к этическим: в начале стоит личное, самостоятельное, и в этом смысле этическое, усилие — усилие мысли и критики, усилие, благодаря которому «я мыслю, я существую, я могу» (конечно, «могу» здесь — добавка Мамардашвили, у Декарта такого нет). Поэтому провал первого принципа — это прежде всего отказ от этики и от ответственности: «Если принцип первого “К” не реализуется или каждый раз не устанавливается заново, то все неизбежно заполняется нигилизмом, который можно коротко определить как принцип “только не я могу” (могут все остальные — другие люди, Бог, обстоятельства, естественные необходимости и т.д.) <…> А принцип cogito утверждает, что возможность способна реализоваться только мной при условии моего собственного труда и духовного усилия к своему освобождению и развитию (это, конечно, труднее всего на свете)»31.

Двигаемся дальше: «Второе “К” (Кант): в устройстве мира есть особые “интеллигибельные” (умопостигаемые) объекты (измерения), являющиеся в то же время непосредственно, опытно констатируемыми, хотя и далее неразложимыми образами целостностей, как бы замыслами или проектами развития. Сила этого принципа в том, что он указывает на условия, при которых конечное в пространстве и времени существо (например, человек) может осмысленно совершать на опыте акты познания, морального действия, оценки, получать удовлетворение от поиска и т.п. Ведь иначе ничто не имело бы смысла — впереди (да и сзади) бесконечность. Другими словами, это означает, что в мире реализуются условия, при которых указанные акты вообще имеют смысл (всегда дискретный и локальный)»32. Этот принцип, дополнительный к первому принципу ответственности, можно было бы назвать принципом конечности: усилие мысли имеет смысл только для конечного существа, извлекающего собственными усилиями знание из опыта (сам опыт осмыслен только с точки зрения конечности, как пишет Мамардашвили, «Для бесконечного и всемогущего существа вопросы об их осмысленности сами собой отпадают и тем самым решаются»33).

Наконец, самое важное: «…третье “К” (Кафка): при тех же внешних знаках и предметных номинациях и наблюдаемости их натуральных референтов (предметных соответствий) не выполняется все то, что задается вышеназванными двумя принципами. Это вырожденный, или регрессивный, вариант осуществления общего К‑принципа — “зомби”-ситуации, вполне человекоподобные, но в действительности для человека потусторонние, лишь имитирующие то, что на деле мертво. Продуктом их, в отличие от Homo sapiens, т.е. от знающего добро и зло, является “человек странный”, “человек неописуемый”»34. Именно об этом третьем принципе, принципе зомби, мы и говорили на протяжение всего этого текста. Принцип зомби, по которому порой живут целые коллективы, страны, народы, означает, что в человеческом мире не реализовалось этическое усилие мысли (а мысль, по Мамардашвили, всегда имеет этическое измерение: нужно совершать ответственное усилие мысли, «сама по себе» мысль не реализуется, «сама по себе» реализуется только глупость), усилие логики, языка — Картезия, Канта, кого угодно еще, и Гегеля, и Ницше, и Фуко с Делёзом, — и тогда это варваризированное35 и безъязыкое существо, ставшее в одночасье живым мертвецом, проваливается в бездну фактического (не шуточного и не искусственного) некрореализма.

В принципе «зомби-ситуация», это царство оруэлловского новояза (или балабановского «Груза 200»), может продолжаться сколь угодно долго, оно «навсегда, пока не кончится». Кончается же оно, как правило, из-за того, что вытесненная из новояза реальность жестоко мстит отвернувшейся от него социо-политической глупости. Об этом также упоминает Мамардашвили: «Но ведь существуют объективные законы, по которым все равно все будет происходить независимо от твоего морализаторства и запрета на нарушение его благолепия, от одергивающих заклинаний. То, что должно произойти, неизбежно произойдет по реальному различию интересов, функций и положению вещей. А так называемые призывы к духовности — они и есть чаще всего выражение состояния людей, которые не знают (и не хотят знать), что существуют объективные отношения. Тем, кто оглушал людей на съезде “державой”, я сказал бы, что так же, как не существует действительности, нет и никакой “державы”, а есть только державно-ностальгические чувства. А она сама — призрак. Тень. Я не отрицаю, разумеется, сил тени, но это — сила тени»36.

Вопреки «силе тени», реальность есть реальность, как «А = А», как «дважды два четыре», и поэтому от нее нельзя скрыться ни в каких, даже самых искусных, идеологических хрустальных дворцах, даже в самых глубоких ядерных бункерах. Но человеческое сознание устроено так, что реальность не пересаживается в него без остатка, сама по себе. Именно этим объясняется то, что этика необходимо присутствует на любом этапе человеческого мышления — ибо этика предполагает усилие по взятию на себя ответственности за свою мысль, свой язык и за то, чтобы они силой удерживались в соответствии с объективными законами реальности. Поэтому базовым этическим актом, как видит его Мамардашвили, и актом свободы, как мыслит его Уинстон Смит, и будет ответственное «называние вещей своими именами»: зла злом, войны войной, глупости глупостью и так далее. Подстановка вместо этих тавтологических, законосообразных мыслей каких-то кривых идеологем вроде «ввода ограниченного контингента», «интернационального долга» или «специальной военной операции» является актом отказа от этики и такого насилия над языком и мышлением, которое лежит в основе тоталитарного зомбигенеза и неизбежно приводит к насилию над людьми. Собственно, живой мертвец — это прежде всего человек с мертвым мышлением, с мертвой речью — мертвые слова его «дурно пахнут», как писал Николай Гумилев. Мамардашвили: «Когда начинаешь анализировать, то называешь вещи своими именами, а если перестаешь называть, так как имена эти оскорбительны для возвышенных чувств или идейных иллюзий, тогда ты — уже жертва существующей реальности, слепая, глухая жертва, то есть источник зла будет заключен уже в тебе самом. И тогда действительно это империя зла, если ее питают такие вот субъекты, в которых чувства и мысли производятся по тем законам, которые я пытался описать»37.

Империя зла, населенная зомби, начинается не с тупой бодрости нетрупа (Юрчак), потому что сама эта бодрость начинается с тупости добровольного отказа от этически-эпистемологического усилия мысли (Мамардашвили). Человек не рождается в новоязе. Он сам же сдает новоязу свое мышление, изначально свободное38 — то есть этическое. Вот где проходит граница между виной и ответственностью: если виновны конкретные исполнители, то ответственны все — все мы ответственны за мышление, все мы ответственны и за отказ от него. «Мысль “держится”, пока мы думаем о ней, говорим и высказываем ее. Дьявол же играет нами, когда мы рассеянны, когда мы не отдаем себе отчета в своих чувствах, мыслях и положении. Но реальность-то продолжает существовать, и если мы этого не узнаем, она скажет о себе ударом по нашему темечку. Страшные идолы страсти, почвы и крови закрывают мир, скрывая тайные пути порядка, и оторваться от этих идолов и встать на светлые пути мысли, порядка и гармонии очень трудно. Но нужно, иначе можно выпасть из истории в инертную, злую энтропию, т.е. после некоторых драматических событий, которые мы называем “апокалипсисом”, мы можем оказаться в состоянии безразличного косного хаоса, в котором не будет никакого лица, в том числе — национального. А если мало людей в нации способно быть свободными, — а у нас их, очевидно, мало, — то лицо нации стирается. <…> И если мы этого не осознаем, — а дело это, конечно, прежде всего интеллигенции (напоминать об этом себе и другим — это ее обязанность), — то грош нам цена»39.

Автор Дмитрий Хаустов

Spectate — TG

Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:

- Алексиевич С. Цинковые мальчики. — М.: Время, 2022. С. 15.

- Кому и зачем сегодня понадобились «Братья» — в целом ясно. Еще в 2001 году Михаил Рыклин писал на этот счет следующее: «Братство в “Брате‑2” заключается в произнесении “правильных” слов о патриотизме, любви к Родине и другим братьям. Речевой план и план действия резко разведены; действия героя всегда чрезмерны, переход от сентиментальных слов к жестоким действиям осуществляется безо всякой подготовки. Все кажущиеся незаинтересованными жесты героя вписываются в жесткую логику преступления; он извлекает сверхприбыль из декларируемого бескорыстия. <…> Прокатный успех фильма доказывает, что пропагандистский расчет авторов оказался верным, и им удалось смоделировать зрительский спрос: на экране хотят видеть расчетливого и жестокого героя, прибегающего для обоснования своих крайне эффективных (в том числе и экономически) действий к риторике братства. Получается новый вариант русской идеи, причудливой, разорванной, противоречивой. Герой — состоявшийся психотик, успешно разрешивший проблему многих теперешних россиян: как совершать противозаконные действия (убийство — самое радикальное из них), не испытывая угрызений совести, не впадая в депрессию, а напротив, становясь все более и более “святым”? Рецепт старый, но надежный: радикально разорвать речь и действие, жить исключительно в измерении праведной речи, действуя при этом максимально эффективно, не считаясь ни с каким законом». — Рыклин М. Время диагноза. — М.: Издательство «Логос», 2003. С. 160–161.

- Здесь и далее внутри цитат курсив мой.

- Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 475.

- Там же. С. 475–476.

- Там же. С. 476–477.

- Там же. С. 477.

- Там же. С. 477–479.

- Там же. С. 479.

- Там же. С. 479–480.

- Там же. С. 480.

- Там же. С. 480–481.

- Там же. С. 481.

- «Часть отснятого киноматериала вошла в ранние короткометражные фильмы группы. Именно тогда в их среде закрепился термин некрореализм, обозначавший не столько определенного типа поведение, сколько его художественное документирование в первую очередь в киноформе (а также в фотографии, рисунке и литературном описании)». — Там же. С. 483.

- Там же. С. 481–482.

- Там же. С. 483.

- Там же. С. 486.

- Там же. С. 488. — Забавно, что всё это не ускользнуло от компетентных органов: «Когда часть отснятого материала однажды направили в КГБ на экспертизу, он был настолько непонятным и неприятным для самих следователей, что те назвали его примером не антисоветской деятельности, а “крайнего дебилизма»” и расследование прекратили». — Там же. С. 482.

- Из воспоминаний академика Сахарова, участника Съезда: «…Съезд полностью разрушил для всех людей в нашей стране все иллюзии, которыми нас и весь мир убаюкивали и усыпляли. Выступления ораторов со всех уголков страны, не только “левых”, но и “правых”, за 12 дней сложились в сознании миллионов людей в ясную и беспощадную картину реальной жизни в нашем обществе — такой картины не могли создать ни личный опыт каждого из нас, каким бы трагическим он ни был, ни усилия газет, телевидения и других средств массовой информации, литературы и кино за все годы гласности. Психологические и политические последствия этого огромны и будут сказываться длительное время. Съезд отрезал все дороги назад. Теперь всем ясно, что есть только путь вперед или гибель». — Сахаров А. Воспоминания. Т. 3. — М.: Время, 2006. С. 655–656.

- Мамардашвили М. Философия действительности // Сознание и цивилизация. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С. 167.

- Там же. С. 167–168.

- В своей книге об Оруэлле (Хаустов Д. Невинные инквизиторы. Джордж Оруэлл и политическая антропология. — РИПОЛ классик, 2019) я посвятил отдельную главу проблематике слова и языка в романе «1984». Разумеется, об этом можно сказать гораздо больше — сам Оруэлл, основывавший свой художественный вымысел на исторических прецедентах советского и нацистского тоталитаризмов, хорошо понимал первостепенную роль языка в подобных идеологизированных обществах. Можно вспомнить сюжетную линию — совсем небольшую, но очень важную — с бывшим филологом Саймом, который говорит Уинстону Смиту, в частности, следующее: «Вам не открылась красота уничтожения слов. <…> Неужели вам непонятно, что задача новояза — сузить горизонты мысли? В конце концов мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным — для него не останется слов. <…> Революция завершится тогда, когда язык станет совершенным. Новояз — это ангсоц, ангсоц — это новояз <…> Мышления в нашем современном значении вообще не будет. Правоверный не мыслит — не нуждается в мышлении. Правоверность — состояние бессознательное». — Оруэлл Дж. 1984 // Скотный двор. 1984. Памяти Каталонии. Эссе. — М.: НФ «Пушкинская библиотека»; АСТ, 2003. С. 136–137.

- Там же. С. 157–158.

- Мамардашвили М. Философия действительности. С. 172–173. — Из воспоминаний академика Сахарова: «На самом деле — пять минут перед лицом миллионов телезрителей бушевала буря, большинство депутатов и “гостей” вскочили с мест, кричали: “Позор! Долой!”, топали, другая, меньшая, часть аплодировала. Потом были другие выступления с осуждением — очевидно, это была запланированная кампания. Казакова Т. Д., учительница средней школы, г. Газалкент: “Товарищ академик! Вы одним своим поступком перечеркнули всю свою деятельность. Вы нанесли оскорбление всей армии, всему народу, всем нашим павшим <…> И я приношу всеобщее презрение Вам <…”> (Аплодисменты.)». Такова была реакция на антивоенную позицию Сахарова по Афганистану. — Сахаров А. Воспоминания. Т. 3. С. 680.

- Мамардашвили М. Философия действительности. С. 169. — Надо сказать, что слова «русский», «российский» Мамардашвили использует, во всяком случае в рассматриваемых текстах, в расширительном смысле. Ср.: «Мое впечатление от съезда — то же, которое давно уже сложилось от наблюдения русской жизни, от самих ее основ. Причем под “русской жизнью” я не имею в виду этническое явление, а строго определенный социально-политический, бытовой и социально-культурный комплекс, называемый “Россия” и объединяющий самые различные этносы. Теперь — в советском его варианте. Хотя можно сказать, что родиной “советского феномена” является Россия, сам он не является чисто русским. Ведь говорим же мы — “Советская Армения”, “Советская Азия”, “Советская Грузия” и т.д.». — Там же. С. 168–169.

- Там же. С. 169.

- Там же. С. 169–170.

- Там же. С. 170.

- Там же. С. 170–171.

- Мамардашвили М. Сознание и цивилизация // Сознание и цивилизация. С. 11–12.

- Там же. С. 12.

- Там же. С. 13.

- Там же.

- Там же. С. 13–14.

- См. «Европейская ответственность» (выступление Мамардашвили в Париже, 1988 год): «Как иначе можно было бы определить эту ответственность? Уже неоднократно говорилось: опасностью является современное варварство. Варвар же — это человек без языка. Таково греческое определение варвара. Ясно, конечно, что и персы, и другие народы, окружавшие греков, имели язык. Однако греки понимали под языком некое артикулированное пространство присутствия всего того, что открыто опыту, желанию и мысли. Публичное “обкатывание” выкриков на агоре и составляло язык. И мы должны осознавать тот факт, что человек наг перед миром, что он человек лишь потому, что имеется это заполненное пространство языковых артикуляций бурлящей агоры, которая опосредует почти бессильные — перед сложностью человека — усилия индивида и которая позволяет ему формулировать свои собственные мысли, то есть позволяет ему мыслить то, что он мыслит». — Мамардашвили М. Европейская ответственность // Сознание и цивилизация. С. 30–31.

- Мамардашвили М. Философия действительности. С. 171.

- Там же. С. 173–174. — Мамардашвили продолжает: «И пытаться противопоставить какую-то предполагаемую народную нравственность, как будто она есть, действительность народной жизни, как будто она есть, какому-то “современному отклонению” в виде потребительской и массовой культуры (вменяемой чаще всего зарубежному влиянию) могут лишь носители совершенно невежественной и косной силы, не знающей себя, какие бы добрые намерения ни были у людей и что бы при этом они о себе ни думали. Они могут сколько угодно защищать свой народ и любить его, но в действительности они его, на мой взгляд, предают, потому что все те продукты, которые называются “современной цивилизацией”, есть продукты длительного исторического развития и действия личных начал культурной жизни, индивидуальных начал». Это продукты этики усилия.

- «Свобода — это сила на реализацию своего собственного понимания, своего “так вижу — и не могу иначе”, это — наличие каких-то мускулов, навыков, умения жить в гражданском обществе, умения и силы независимости. Это не просто эмоции и своеволие, это взрослое состояние. Нужно стать взрослыми, ибо только взрослый может быть независимым, а не ребенок. Даже если он знает эти слова и будет их выкрикивать. Ведь самые страшные случаи деспотизма и развязывания массовой истерии происходят именно в тех странах, где детей используют в политических целях, как это было в Ливане, Палестине, Иране… Они губили себя, позволяя манипулировать детьми и вооружать их. А дети очень жестоко играют в эти игры — ведь они совершенно неконкретны, они не понимают, что такое убийство. Для них все это абстракции, вырезанные из бумаги солдатики». — Там же. С. 177.

- Там же. С. 179.