* * *

Виртуальный мир съедает жизнь. Скоро она поселится в его животе. Сначала новый медиум всегда старается быть правдоподобным, почти натуралистичным. Потом он осознает себя и перестает только копировать, повторять реальный мир. В XX веке литература уже не старалась быть правдоподобной. Ей хотелось быть яркой, интертекстуальной, полной языковых игр. Насколько она похожа на реальность, ее не волновало. Это второй этап жизни медиума — утверждение самостоятельности, автономности: он хочет, чтобы жизнь подражала ему.

Видеоигры довольно быстро прошли этот путь. С начала XXI века они перестали быть только развлечением. Теперь это медиум высказываний о насилии, о гендере, о политике и о взаимоотношениях людей. Чтобы понять что-то о видеоиграх, предлагаю уделить внимание двум случаям.

Случай первый. В 1957 году появилась «Tennis for two», одна из первых видеоигр. Ее создал Уильям Хигинботам для развлечения посетителей, которые пришли на день открытых дверей в Брукхенвейскую национальную лабораторию США. Забавно то, что работала игра на АВМ (аналоговой вычислительной машине) — с помощью таких компьютеров рассчитывали план полета ядерных снарядов. Удивительно, но траектория ракеты оказалась похожа на прыжок теннисного мячика. Машина, вычисляющая план смерти, стала и первым игровым компьютером.

Способность видеоигры к политическому высказыванию была снята с повестки: даже военный компьютер становится лишь экраном для виртуального тенниса. К чему бы ни прикасалась поначалу видеоигра — все становилось развлечением. В этом смысле она сближается с эпосом, а точнее с детской сказкой. В ней нет настоящих злодеев, все в ней сделано для развлечения ребенка. Но надо ведь еще, чтобы в сказке была мораль, а у видеоигры поначалу не было и этого. Предыдущие игровые формы (куклы, шахматы, спорт, бои) в первую очередь были встроены в политическую и культурную репрезентацию жизни. Куклы имитировали нормы поведения и предписывали, например, как должна вести себя девушка. Турниры — тоже по сути игровая форма — объединяли людей вокруг зрелища, соревнования и в то же время подчеркивали властные отношения. Например, в них могли участвовать только богатые аристократы, а победа была почетной. Видеоигры появились в очень узких сообществах и не выполняли социальных функций. Потребность в видеоигре заканчивалась на наглядной демонстрации технических возможностей оборудования. Несмотря на то, что игра в теннис на двоих предусматривала состязательность, а значит и победу, вряд ли они носили особый смысл. Важнее был сам факт виртуальной игры.

Случай второй. В 2011 году в Нидерландском суде рассматривалось дело о краже виртуального инвентаря в одной многопользовательской игре. Двое мужчин заманили пострадавшего к себе домой, а затем пытали его, пока тот не отдаст им желаемое — онлайн-артефакт. Юристы пытались понять, как подсчитать ущерб виртуальной кражи, как рассматривать воровство в мире, которого вроде бы не существует. По итогу факт кражи признали, и преступники получили реальный срок.

Виртуальный мир теперь был признан существующим на уровне закона. Да, в нем можно убивать, воровать или совершать диверсии — правда, только в рамках определенных правил, заданных самой игрой и ее границами. Но самое важное тут то, что потеря имущества в игре была приравнена к реальной. Не так принципиально, как осуществилась кража: обманом ли, насилием ли. Боль в игре обрела плоть, эмоциональное соучастие с виртуальным признано за игроками. Теперь они не просто люди, которые тратят свое время, сидя за компьютером: игроки существуют в нескольких мирах (реальном и виртуальном), которые обладают равными правами и значением. Следовательно, конфликты, жестокость в видеоигре — тема для обсуждения, предмет познания. Политика начинается здесь не с манифестов, а с боли: критический потенциал вырывается за рамки развлечения.

Таким образом, игра — это развлечение, но игра — это и чувственная, порой даже соматическая, боль. Набор единиц и нулей — код — становится осязаемым. Отрицать реальность боли и потери в видеоигре — значит отрицать, что упасть на спортивной площадке неприятно. Да, это не деловые, а развлекательные пространства, но от этого чувства людей в них не перестают существовать. В обоих приведенных выше случаях речь идет не о сюжете игры, по крайней мере, не в первую очередь о нем. Воровство виртуального артефакта — это нарушение правил игры, в которой его нужно заработать собственным трудом. Одно дело выиграть у друга сто рублей в картах, а другое — стащить из кармана: все меняют правила и технология взаимодействия. То же самое и в игре «Tennis for two». Она примечательна не из-за сюжета, а благодаря механике, тому, что это одна из первых компьютерных игр. Она предлагает нам такое взаимодействие, такие правила, с которыми мы никогда до этого не сталкивались. Да, мы знаем, как играть в теннис, но как это делать с помощью джойстика? С нами говорят не посредством нового повествования, ведь суть осталась той же: надо отбить мяч. Нам предлагают удивиться тому, каким еще может быть этот нарратив и способ его развертывания.

* * *

Если выбросить все ненужное, в игре останутся только правила. Радость, удовольствие — то, ради чего мы играем в игры — обусловлены именно протоколами взаимодействия. Уделяя этому внимание, мы отходим от привычного способа исследования игры. Еще Йохан Хёйзинга писал: «Игра в культуре предстанет тогда как некая данность, предшествующая самой культуре, сопровождающая и пронизывающая ее от истоков вплоть до той фазы культуры, которую в данный момент переживает сам наблюдатель»1. Можно сказать, что игра у Хёйзинги — это скорее прилагательное для описания истории. Ему важно то, как игровое начало проявляет себя во всех сферах жизни: от суда до спорта. Хёйзинга не изучает игру как замкнутую систему. В этом нет ничего дурного, ведь это лишь определенный подход. Нам хочется выхватить игру у культурологии и посмотреть, как она существует сама по себе. Мы задаемся вопросом на что способна игра как медиум. Перед тем как вернуть ее в контекст культурологии, надо взглянуть на ее формальное устройство.

В контексте видеоигр точнее говорить о механике, то есть о том, как игрок взаимодействует с виртуальным миром. В нее входят правила, позиция героя, способы его общения с другими участниками игры. Механика реализуется с помощью сюжета, музыки, графики. Они полностью ей подчинены. Однако примечательно, что скандалы вокруг гейминдустрии крутятся вокруг нарратива, а не механики. Например, в шутере «Call of Duty: Modern warfare» военные преступления США «вешают» на другие страны — Россию, Китай — отчего русскоязычные геймеры обвиняют создателей игры в русофобии. Или: некоторые русские стримеры ругали «Battlefield 5» за то, что там много женских персонажей. В этих случаях игроки не изучают устройство игры — вес побед и поражений, нарастание сложности, способ обучения, — а спорят о повествовании. Проще говоря, если меня спросят, что такое «Battlefield 5», я вряд ли отвечу, что это программа, где много женщин, — я скажу, что это стрелялка, то есть обращусь к определению жанра, по которому понятно, что в этой игре нужно делать.

Этот политически-игровой дискурс напоминает ситуацию, которую описывал Жак Рансьер в работе «Парадоксы политического искусства». Он рассказывает про произведения, которые пытаются критически осмыслить реальность, однако в своей структуре сохраняют иерархию, тогда как на словах ее отвергают. В дискуссиях об играх в массовом поле не стоит вопрос критического изучения формы взаимодействия с игрой. А ведь это именно то, что представляет интерес, ведь игра существует еще и как протокол общения. Рансьер в той же работе писал: «Критическими можно назвать те формы вымысла, которые ставят под вопрос линии раздела между режимами выражения… и которые делают это посредством выявления способностей говорить и играть, способностей, принадлежащих тем, кого общество отбросило за “пассивные границы”»2. Видеоигра с помощью механики способна остранять нарратив, который она разворачивает. Дело не в том, что в шутере много женщин, а в том, что устройство игры никак этому не препятствует: она готова дать голос каждому, кто готов встроиться в рамки существующего жанра или создать новый.

* * *

Игры как «серьезное» искусство говорят не манифестами, а изменением точки зрения, сдвигом здравого смысла, а не его утверждением. Например, в игре «This is the police» вам нужно играть за шефа полиции. Через полгода он должен уйти на пенсию, поэтому ему нужно накопить 500 000 долларов, чтобы купить себе маленький дом за городом. Он — городская легенда, символ правосудия, в то время как его начальство, мэр — пример обратного. Чтобы накопить нужную сумму, вам нужно выполнять задания. Сначала они вполне приличны: раскрыть банду, обучить новых полицейских. А потом вас просят уволить всех темнокожих офицеров, потому что расисты — основной электорат мэра. Казалось бы, в чем проблема? Это же игра, здесь можно поступать плохо ради достижения цели. В виртуальных рамках хорошо то, что ведет к выполнению задач. Но тут не все так просто. В «This is the police» вы понимаете, что плохо увольнять темнокожих, ведь мэр — преступник, горожане на вас надеются, вам нужны хорошие офицеры вне зависимости от их цвета кожи. То есть вас ставят перед выбором одинаково возможных стратегий. Тут и происходит то, что Рансьер называет «формой вымысла, которая ставит под вопрос линии раздела между режимами выражения»3. «This is the police» предлагает нам такое взаимодействие с виртуальным миром и такую механику, которые в игровой или даже игривой форме ставят нас перед этическим выбором. Нам не говорят, что такое хорошо, а что такое плохо, но предлагают взглянуть на проблему с помощью этих категорий. Мы сами для себя становимся авторитетом, а не автор игры.

Теперь понятно, почему игра — это медиум, с помощью которого мы можем изучать реальность, притом медиум достаточно специфический, утверждающий себя с помощью механики, правил и вспомогательных инструментов (сюжета или иллюстрации). Но есть еще одна важная особенность, которая определяет медиумспецифичность игры. Она не просто использует сдвиг здравого смысла, вскрывая новые проблемы, но делает это игриво. Игра, даже самая простая — это все еще развлечение, похожее не на дискотеку, а на интересную книгу или увлекательный фильм. Она — одновременно часть как сферы досуга, так и рефлексии.

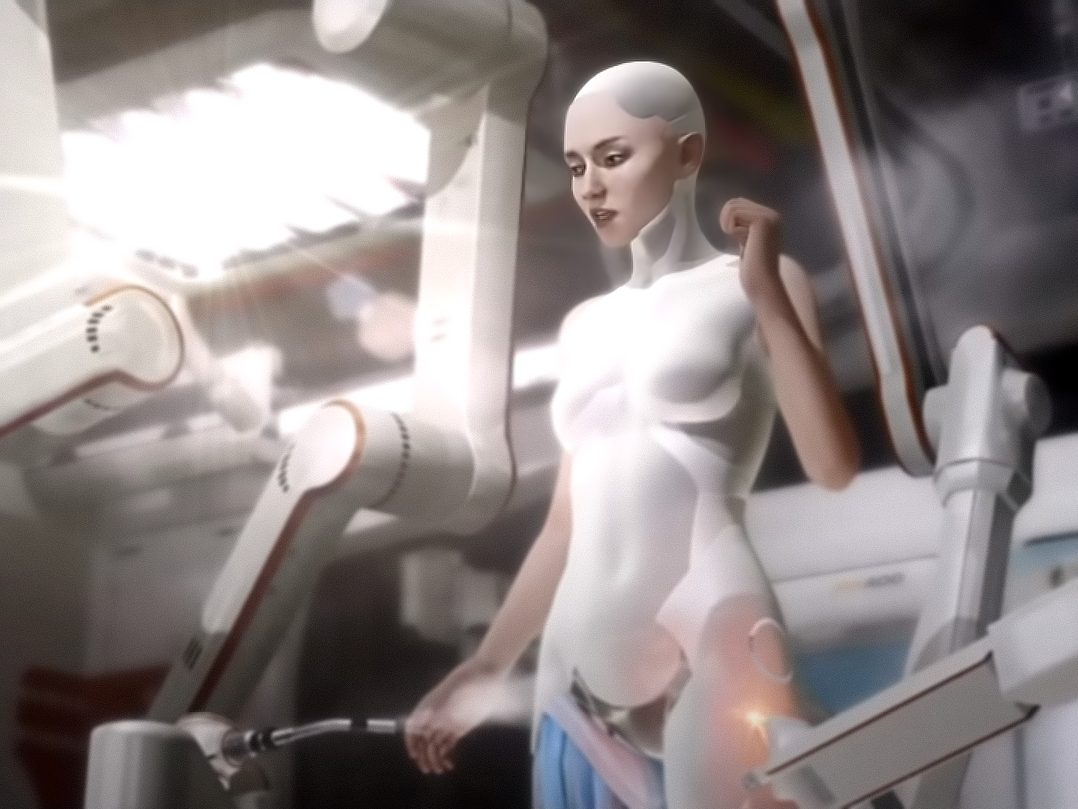

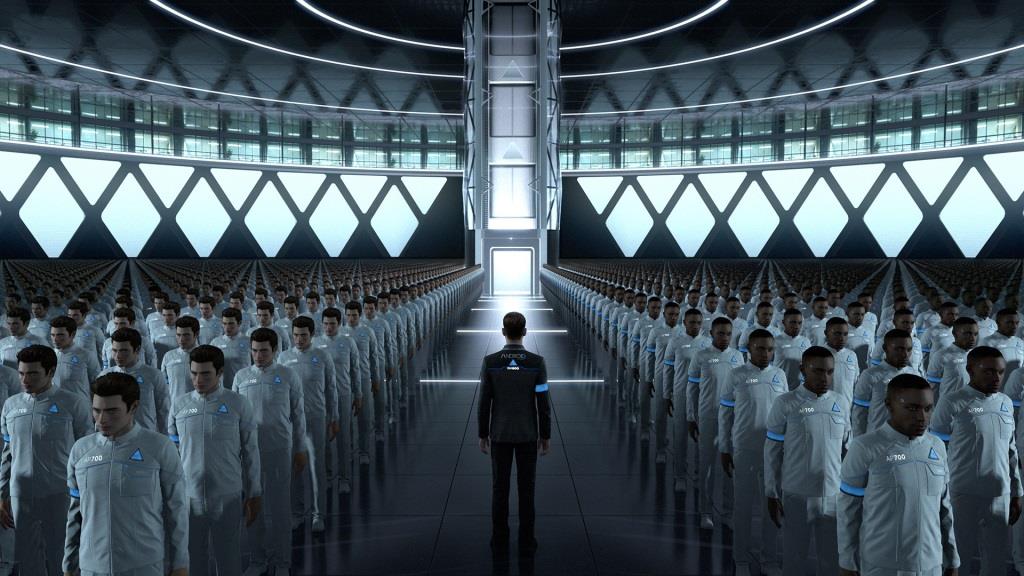

Здесь полезно вспомнить концепцию метамодернистского маятника. Суть ее проста: это пребывание нашего взгляда на мир между модернистской серьезностью и постмодернистской иронией. В целом, метамодернизм — это явление, которое заново вводит понятие искренности. Сейчас очевидно, что все можно подвергнуть иронии, но это не значит, что нет ничего серьезного. Поэтому метамодернизм предлагает некое сосуществование разных позиций. Я выкрикиваю манифест и одновременно смеюсь над ним, и одно не отменяет другого. Способность к критическому сдвигу у игры постоянно «качается» между развлечением и размышлением. Подобное можно назвать игривой мудростью, то есть мышлением, с одной стороны, свободным от манифестирующей интонации, от монолога, а с другой — добровольно закованным в кандалы этических вопросов. Но кандалы эти не тяжелые. Иначе говоря, все это — причины, почему игра как медиум идеально подходит для описания метамодернистского сознания, одновременно и серьезного, и ироничного, в котором «прагматический романтизм» — одна из ключевых позиций. Ведь игра — это что-то веселое или по крайней мере увлекательное. Она изначально задумана так, чтобы быть нам интересной. В ней есть ясные стимулы и низкие штрафы за поражения, в ней вас уважают и развлекают. И это никак не мешает размышлению. Например, игра «Detroit: Become Human» совмещает в себе эффектную графику, интригу, несколько сюжетных линий и дискуссию об искусственном интеллекте. По сути это интерактивный фильм о мире, где человекоподобные андроиды сосуществуют вместе с людьми. Они работают в магазинах, служат в армии, иногда их покупают для работы по дому. Вы играете за трех андроидов, чьи истории пересекаются в момент восстания этих машин против людей. Игра ставит под вопрос природу «человечности», качеств, присущих только людям. Например, в процессе игры некоторые андроиды объединяются в любящую семью. Однако искусственный интеллект — отдельная тема, нам же важно то, что «Detroit: Become Human» активно использует приемы голливудского кино: яркость сцен, эффекты, увлекательность, быстрый ритм кадра, сентиментальность, и при этом сохраняет способность к политическому высказыванию и выбору.

Почему мы используем слово «серьезность»? Кажется, что это только синоним «политического» и «критического», но это не до конца верно. Наша серьезность — это хмурый ребенок. У него есть большие глубокие мысли, но они милы и забавны. Видеоиграм, о которых мы говорим, можно сказать: «Ну что ты такой серьезный?». Задавая этот вопрос без иронии, а с попыткой понять, мы сможем сохранить по отношению к игре критический взгляд.

* * *

Мы обозначили особенности игры как критического медиума, рассказали, как механика становится высказыванием, а развлечение — частью критики. Мы выстроили некую систему. Однако самое важное в природе видеоигры — ее несводимость к одной категории. Да, конечно, игры состоят из правил, но только ли? Есть риторический вопрос, который подсвечивает эту проблему: «Является ли код Pac-man — игрой Pac-man?». Видеоигра — это и развлечение, и высказывание, и протоколы взаимодействия, и код, и процесс выполнения заданий. Это то, что Ян Богост, теоретик медиа и видеоигр, называет «бардаком»4, ситуацией, когда мы не можем объединить в одну категорию все наши знания о явлении. Эта несводимость и наделяет игру как медиум уникальными свойствами: она пластична. Высказывание может появиться в процессе прохождения миссии, а может — в графике или в способе кодирования.

Самое яркое проявление «бардака» — отсутствие авторства в видеоиграх. Как правило, мы знаем компанию, которая придумала приложение, иногда знаем группу разработчиков. Но почти никогда мы не можем присвоить авторство конкретному человеку. Конечно, это связано и с тем, что над играми работает много людей: сценаристы, программисты, художники и композиторы. Однако кино и театр — тоже искусства коллективные, но при этом мы без труда закрепляем авторство за режиссером.

Геймдизайнер и преподаватель Джереми Гибсон Бонд в книге «Unity и C#: Геймдев от идеи до реализации» выделяет три уровня существования игры5. Первый — процесс создания: все в игре управляется разработчиками, в этот момент их авторство наиболее явно. Второй — когда игроки начинают проходить миссии: уже не существует одного сюжета, который придумал сценарист — есть множество повествований о том, как геймеры по-разному проходили игру. Третий, когда видеоигра становится частью культуры: по ней пишутся фанфики, для нее создаются отдельные моды — игра окончательно ускользает из рук разработчиков. Этот уровень тоже является пространством для политического высказывания. Исследовательница игр Мэри Фланаган выделяет три способа играть критически: unplaying, rewriting и reskining6. Если последние два помогают нам понять свободу игрока — он может создавать новые образы персонажей, прописывать индивидуальную историю, — то первый немного сложнее. На русский язык unplaying можно перевести как «игра не по правилам». Например, смысл «Game Dev Story» в том, чтобы заработать много денег. Вы — глава студии геймдизайнеров и вам нужно делать все, чтобы достичь максимального уровня продаж. Но можно играть и по-другому. Допустим, ваша цель — постоянно развивать ваших сотрудников. Вы будете вкладывать деньги в их обучение, не увольнять их, не заставлять работать на износ. Таким образом, вы отказываетесь играть по правилам, создавая свой собственный мир.

Наконец, хочется вернуться к теме оборудования, с которой мы начали. Дело в том, что устройство для видеоигры — такой же соучастник, как и игрок. У него есть индивидуальный опыт взаимодействия с приложением, точнее с его кодом, от его возможностей зависит процесс прохождения. Есть игра «Takeshi and Heroshi» о двух братьях. Старший — начинающих разработчик, а младший следит за тем, что делает старший. В какой-то момент второй брат захотел поиграть в то, что создал первый. Однако игра, которую тот создавал, оказалась недоделанной. Чтобы не расстраивать младшего, старший решил сделать так: дать ему планшет с игрой, а самому управлять ей с ноутбука. Вам надо будет создавать уровни, чтобы порадовать героя. Старший брат перед каждым эпизодом произносит прекрасную фразу: «Я буду для него игрой». Наверное, ее можно приписать всем устройствам для видеоигр. Оборудование не исчерпывается созданием уровней, скорее оно становится партнером в создании и получении нового опыта. Оборудование «заботится» о том, чтобы наша игра была увлекательной: без зависаний экрана, с хорошей графикой и быстрыми реакциями. Конечно, разработчик, придумывая развлечение, тоже об этом думает. Но все его попытки были бы бессмысленны без необходимого устройства, так же как борьба государства с болезнью немыслима без системы здравоохранения.

Игра — прекрасный пример бесконечного и плодотворного бардака. Мы можем что-то достать из него, исследовать, но никогда не сможем окончательно систематизировать. Но вряд ли это проблема. Главное, что видеоигра — это наш новый собеседник в разговоре о мире и в то же время — инструмент для его изменения.

Автор Виталий Никитин

Редактор Анастасия Хаустова

Spectate — TG

Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:

- Хёйзинга Й. Homo ludens. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2011. С. 15.

- Рансьер Ж. Эмансипированный зритель. — Нижний Новгород: Красная ласточка, 2018. С. 75.

- Там же. С. 76.

- Богост Я. Бардак в видеоиграх // Логос, №103, 2015. С. 79.

- Бонд Дж. Г. Unity и C#: Геймдев от идеи до реализации. — СПб.: Питер, 2021. С. 68.

- Flanagan М. Critical play: Radical game design. — Cambridge, MA: MIT Press, 2009. P. 42.