Таллинская биеннале Tallinn Photomonth — самое большое арт-событие Эстонии1. В этом году ее основной проект — «Интенсивные места» — курировала группа ТОК (Творческое объединение кураторов) — Мария Вейц и Анна Биткина из Санкт-Петербурга. В ходе экспозиции, продолжавшейся с 4 сентября по 17 октября, были представлены работы 13 художников из разных стран, а сам проект охватил ключевые места Таллина: музей современного искусства EKKM, центр современного искусства Kai, отель «Виру» (ныне Sokos), Национальную Библиотеку Эстонии, народный дом в Копли и даже целый район Ласнамяэ.

О местности. Оптическая погрешность

«Интенсивные места» — выставка интересная тем, что не приближает, а отдаляет вещи от слов, предоставляя объекты искусства и местность самим себе. Скорее всего, это лишь впечатление. Дело в том, что я2 ношу очки, иногда линзы, и это важно обозначить, ведь прибор измерения влияет на результат измерения. Возможно, только через эти очки Таллин казался малолюдным, почти пустым, постколониальным, разделенным как бы на «Бизонию» и «ГДР». Впрочем, надо упомянуть и три вещи, которые спасли меня от полнейшего пребывания в иллюзиях: язык, современное искусство и резонирующий от них «глубинный стыд русских». Последнее определение хорошо сформулировала эстонка Клир, магистрантка Эстонской Академии Искусств. Сам бы я не осмелился его дать. Эстония — это разделенное место, как два окуляра очков с разными диоптриями.

Алейда и Ян Ассманы выделили в культурной памяти коммуникативный и коллективный уровни3. Коммуникативный уровень относится ими к повседневной речи, к трюизмам обыденного языка и здравому смыслу находящихся в диалоге людей. На этом уровне единственная последовательно проводящаяся политика памяти, эстонская, преломляется как ресентиментная, а руинированная субъектность «советского человека» становится маргинальной. Актуальное положение вещей в Эстонии имеет при этом как бы свой интерпретативный ореол, который обнажает травматическую природу оставленных повсюду советских артефактов. На обычном языке их обнаружение артикулируется как досада и обида. Справедливая обида. Я хочу впервые затронуть существо дела и провести параллель между интенсивностью простых чувств стыда, обиды, гнева, обоюдной ксенофобии, национализма, апатии и более сложного чувства ресентимента с «пористостью», гегельянским термином, который в одной из главных статей биеннале приводит Михаил Куртов. Он пишет, что вещь — «эта» (то есть это ее признак, что она «эта»), но она «также пахуча, кисла, наэлектризована и т.д. Все эти различные материи существуют не в разных местах, а в одном месте — в самой “этой” вещи. Но это место пористое». Не уверен, что «пористость» может быть заглавной категорией «Интенсивных мест». Само название имеет подобие термина, более того, оно, как я выяснил, обладает побочным эффектом: отторгает ткани.

Например, любое произведение искусства по самой своей сущности преодолевает барьер обычного в структуре культурной памяти. Но в полной мере это преодоление осуществляют только два объекта из представленных на выставке. Оба удивительным образом связаны с тканью4. В ЕККМ5, в здании основной экспозиции, в шелкографических планах штетлов, навсегда покинутых еврейских местечек, Наталья Ромик выходит на уровень коллективной памяти. Там же в фойе, Ровен Йыекяэр в проекте «Квир Калевипоэг» делает предметы одежды и домашнего обихода иллюстрациями, которые выстраиваются в фэнтезийную ре-интерпретацию основополагающего национального текста. Эти вещи функционируют как товар, мягкое оружие, кочующая манифестация идентичности. Здесь встает два вопроса: почему их только два? И почему это именно ткань? Искусство как символическая деятельность всегда апеллирует к коллективной памяти, но не всегда того самого «коллектива». По этой причине, здесь победоносная исключительность объектов Натальи Ромик иссякает. К сожалению, я не нашел ей места в «Критической картографии», которая будет представлена на несколько глав ниже.

Под знаком оксюморона. Почему ткани отторгаются

То, что интенсивные места пустынны — в этом нет парадокса. Никто не знает, что такое «интенсивные места», но, если это «места», почему бы им не быть «пустынными» или какими бы то ни было еще. Притом что это практически оксюморон, потому что «интенсивность» не является пространственной характеристикой, но «энергийной». Есть интенсивность света, звука, сердцебиения, производства, потока кадров, в метафорическом смысле: чувства, воспоминания. То есть я бы не сказал, что место «интенсивное». Это нонсенс, это как сказать «молярный слон». Но каким-то образом кураторки уловили то, что я бы назвал «контекстуальным напряжением места», которое в ходе развертывания настоящей «интенсивности» события становится почти педагогической деконструкцией гегельянской «пористости» вещи. Как это происходит? Начнем с того, что «пространство» — наиболее абстрактный из терминов, входящих в определение слова «музей». Об этом же в самом начале статьи «Музеология и интенсивная география» говорит Михаил Куртов. Ниже в ней он дает определение «интенсивной географии» через предмет: «Предмет исследования интенсивной географии — “напряженность”, интенсивность мест, сами эти интенсивные места»6. Как у любого наблюдателя, который влияет на наблюдаемое, у меня возникает вопрос: почему «интенсивную географию» нельзя было назвать «география интенсивностей»? То есть описанием положения, функционирования, коррелятивности к социальным явлениям и других особенностей мест, отличающихся особой интенсивностью чего бы то ни было, например, порождения модификаций модного способа говорить. В разговоре в кафе отеля «Kalev.SPA» кураторы Анна Биткина и Мария Вейц рассказали мне, что на название выставки их вдохновил доклад Куртова, прочитанный на презенрации первой части альманаха Центра экспериментальной музеологии. Прилагательное «интенсивный» появляется и там в том же употреблении.

Если Куртов лишь предоставил «методологическую опору», то в кураторском тексте встречается самостоятельное определение выставки: «интенсивные места — это процесс поиска разноплановых ответов на вопрос: “Как подготовиться к будущему, где практикуются взаимозависимость и мирное сосуществование разных организмов”»7.

Возможно, мой текст писался так долго, потому что его место было занято готовой теорией, которая никак не связана с объектами и с чем бы то ни было вообще, кроме других таких же текстов. И говоря это, я прямо отсылаю к тексту «Мировой художественный английский» Аликс Рул и Дэвида Левина — одному из самых важных, по-моему, переводных текстов этого года. Ведь каждое сочленение слов в кураторском определении выставки — это отдельная теория, взятая как само собой разумеющееся. Очень интенсивное напластование смыслов. Кураторки пишут: «место как процесс», и притом — «процесс поиска», что подразумевает искусство как исследование, взаимодействие с предметом искусства как воркшоп или лабораторию мысли, философскую институцию. Но процессуальность места может пониматься и как «местение», «размещение», как, возможно, развертывание воображаемого «Музея одержимостей» Ханса Зеемана в пространстве экспозиции или других воображаемых музеев. «Подготовиться к будущему» как к чему-то неизбежному, причем будущее здесь — желанное (похоже на лозунговое «неминуемое будущее» съездов РСДРП и КПСС), но предельно странное, с «взаимозависимым» (самоощущение множества у Вирно?) и невозможным, антибиологическим «мирным сосуществованием разных организмов».

Подготовка к будущей утопии — это перформативное противоречие, заставляющее нас как-то действовать. Но как оно связано с развернутыми в прошлое работами Тали Керен «Мастерская градостроительницы», которая анализирует травматическое становление государства Израиль, или фильмом Наталии Целюбы и Юлии Аппен «Мой космос», расследующим важнейший для Целюбы автобиографический эпизод? Прошлое/будущее в качестве магистральной линии интроспекции жестко отделяет большинство работ от действительно фокусирующихся на будущем «Пустоты» Тани Энгельбертс, «Продолжающегося ритуала» Гарет Кеннеди, который и в самом обычном смысле будет продолжаться до 2044 года, постгуманистической работы «Как двигаться подобно слизевику» Лауры Кууск.

Кураторский текст — рамочная, то есть тоже пространственная конструкция, нацеленная на то, чтобы виды речи, развивающиеся внутри нее, соответствовали главным критериям мирового художественного языка: звучали авторитетно, для своих и на весь арт-мир. Разбив пресс-релиз некоего Питера Роджирса на строфы, Рул и Левин показали важность лирико-ритмического компонента таких текстов, их не аналитическую, а эстетическую ценность. Но я хочу подчеркнуть «опространствливающую» функцию таких текстов, неспособность «Интенсивных мест» картографировать выставку реальных объектов, а не только слова.

Понятно, что «лиричность» здесь не самоценность словесной ткани, а скорее особый род правдоподобия, коррелятивности к трудноопределимым объектам искусства. Я лишь считаю, что в случае с «Интенсивными местами» объекты не отвечают тексту взаимностью. И это не минус текста, а плюс. Как это устроено? Прежде всего авторы-кураторы предлагают организовать биеннале как «интенсивные места», то есть как места, обладающие качеством интенсивности. Это квадратно-круглые места, квантово-апофатические (Карен Барад), складчато-порые (Делез, Куртов), множественно-ассамбляжные (Вирно, Беннет), рефрактивно-пост-деколониальные (Саид, Спивак), эхолалически-энвайроментальные или хореографически-индексальные (Буррио, Дебор)8 места. В этом ряду бредовых предположений, конечно, могут встретиться и неадвербиальные предложения: «Муза», «Пустота», «Продолжающийся ритуал», личный «Космос», «Мастерская градостроительницы», «Квир Калевипоэг», «Кочевая география штетлов», диалог женщин-аллегорий, колония слизевика, струна «Табулы». Но эти 13 проектов — настолько произвольная выборка из чего-угодно, что стоит подумать над другими критериями объединения этих вещей. Возможно, критик в самом деле должен придумывать наиболее адекватный и правдоподобный текст о том, как уже объединенные объекты искусства могут объединяться вместе, и почему так.

Город как колония людей и люди как «стилевики»

Мне кажется, чтобы уловить кое-что общее между объектами 13 художников, составляющими «Интенсивные места», надо обратить внимание на второй теоретический аргумент кураторок Анны Биткиной и Марии Вейц. Это цитата из «Posthuman knowledge» Рози Брайдотти: «Подлинным субъектом постчеловеческой конвергенции является не “Человек”, но новый коллективный субъект, который можно обозначить как “мы-(все)-находимся-в-этих-условиях-но-мы-не-одно-целое-и-мы-не-одно-и-то-же”»9. Насколько понятно, речь идет о биологической конвергенции как об эволюционном образовании внешне похожих признаков у животных, находящихся в одинаковых природных условиях. В недавно переведенной книге «Постчеловек» Брайдотти дает определение «постчеловеческого» состояния: «Я считаю, что общим знаменателем постчеловеческого состояния является гипотеза о витальной самоорганизующейся, но все-таки ненатуралистической структуре самой живой материи. Этот континуум природы-культуры — начальная точка для моей трактовки постгуманистической теории в целом»10. Континуум, то есть неделимость составного, природы-культуры — удивительное наблюдение, которое встречается у Александра Герцена в «La bella Venezia», и самым странным образом в такой устаревшей холистской культурологии неразрывно связано с городом. Герцен сравнивает биогенную эрозию прибрежных камней, которые из-за деятельности моллюсков приобретают перламутровый цвет, и творческую деятельностью венецианцев: «Тут порожний уступ — еще лев с крыльями и с Евангелием Св. Марка. Там голо, пусто — ковер из мрамора и мозаики туда!.. папа ищет дружбы города, — еще мрамора… главное еще картин…», «Веронезе, Тинторетто, Тициан — за кисть…»11. Герцен заметил, что человек окрашивает Венецию с той же необъяснимой настойчивостью, что и моллюск. Ипполит Тэн также сравнивал теологию Боссюэ, поэтику Буало и сады Версаля12. Николай Анциферов, цитируя обоих, вводит этот параллелизм для восполнения фрагментарной рецепции комплексной сущности города. Я бы сказал, что эффект параллелизма человеческих и нечеловеческих стилевых образований связан с аккумуляцией креативности в городе как человеческой «колонии». Я постараюсь обосновать это через неантропологическую теорию стиля Сергея Чебанова. В статье «О стиле организмов» он пишет, что «о стиле можно говорить как о наличии визуально воспринимаемого единства черт организации». При этом на контраргумент о том, что необусловленность разнообразия организмов не фактическая, а кажущаяся, Чебанов приводит обратный пример явной «детерминированности стиля у человека». При этом «творчество» человека он предлагает понять как поведенческий стиль. Придание термину «стиль» более общего значения — не только сильный маневр по подрыву антропоцентрического восприятия объектов искусства, но и оптика, позволяющая усмотреть общее среди объектов выставки «Интенсивные места» как континуум поведенческой манеры стилевиков и природно-культурной обусловленности места.

Нельзя упустить еще один аспект стиля организмов: «Чем богаче набор признаков, чем больше периферия характеристик, тем разнообразнее стили». Город, за счет финансирования, аккумуляции фондов и институций, привлекает человеческих «стилевиков» с большой «периферией культурных характеристик» (то есть теми характеристиками, которые не регламентированы жесткой необходимостью; термин образован по аналогии с чебановской «периферией характеристик»), а музей и резиденции предоставляют культурно-биологическую среду для их проявления. То есть понятно, что некоторые стилевики не могут адаптироваться к определенным условиям, и поэтому просто не представлены на «Интенсивных местах». Эколого-фаунистический анализ выставки показывает, что ее стилевое и биологическое разнообразие обусловлено:

1) расположением города Таллина. Он находится в Эстонии (Ровен Йыекяэр, Лаура Кууск, Мадлен Хиртентро, Анна Каарма); близок к Финляндии (Терика Хапойя); входит в Европу (Гаррет Кеннеди, Ясмина Чибич, Ола Хассанайн, которая родилась в Судане, но живет и преподает в Нидерландах, Наталья Ромик, Таня Энгельбертс); через Балтийское море граничит с Санкт-Петербургом, где обитают Александр Морозов, Михаил Куртов, Анна Биткина и Мария Вейц; имеет прочные культурные связи с США (Тали Керен).

2) общей эпидемиологической ситуацией в регионе стран Балтии и Европы, которая влияет на стиль, как изменение климата на регион. Например, «Муза» была создана в период пандемии, а многие работы были не представлены, а просто воспроизведены на цифровых устройствах: фильм «Снести или восстановить» Ясмины Чибич, аудиоэкскурсия Анны Каарма, аудиоинсталляция Мадлен Хиртентро, фильм «Мастерская Градостроительницы» Тали Керен. Интересна и склонность к стенографированию, архивированию: два исследования — «Кочевой Архив Штетлов» Ромик и «Продолжающийся ритуал» Кеннеди — представлены как отчеты или результаты исследований. Количественно материальные предметы искусства не намного превосходят отчеты. По гамбургскому счету их три: силиконовые объекты инсталляции «Как двигаться подобно слизевику» Лауры Кууск, натянутая через верхний этаж ЕККМ до шпательного конвейера «Табула» Александра Морозова и мерч Ровена Йыекяэра. Обстановка также объясняет малочисленность группы стилевиков, их более локальный (Скандинавско-Балтийский), чем глобальный (интернациональный) характер.

3) малочисленность обуславливается и бедностью Эстонского музея современного искусства, который находится, к тому же, в недружелюбном муниципальном и политическом климате. Работники ЕККМ нуждаются в дополнительном финансировании, а для этого требуется доказать полезность институции для города. ЕККМ располагается в здании старой фабрики, экспозиция занимает относительно небольшое пространство двух этажей. Чтобы подняться в рабочий офис, нужно преодолеть крутую пожарную лестницу снаружи, которая выглядит устрашающе. Центр современного искусства Kai, где проходил симпозиум, занимает один этаж. Народный дом в Копли на 50 процентов завален поломанными вещами, и в рамках биеннале там функционировал только кинозал. Этим объясняется и структура биеннале, которая является событием в рамках «Фотонедели», организованной Эстонской ассоциацией фотографов, один из членов которой, Нееме Кюльм, вместе с другом Марко Лаймре, и основал ЕККМ, засквотировав в 2006 году здание заброшенного завода. Успешность и жизнеспособность ассоциации фотографов отсылает нас к другой особенности:

4) культурному климату Таллина и Эстонии. Во время персональной экскурсии в ЕККМ я обратил особое внимание на библиотеку музея. Спросил, что в тренде, какие книги становятся обсуждаемыми в арт-сообществе, вокруг каких текстов организуются ридинг-группы. Анита Коданик, сотрудница образовательного отдела биеннале, рассказала, что книжный магазин при музее был снесен, но главными издателями остаются центр современного искусства Kai и издательство Академии искусств. Особенно порадовал грандиозный исследовательский проект Normal Noughts «Perspectives on Estonian Art of the 2000s», посвященный эстонскому искусству 2000‑х. Но, отвлекшись на библиотеку, я забыл спросить, почему такой скромный музей носит такое громкое название? На самом деле все просто: ЕККМ — первый музей современного искусства в Эстонии. Чтобы было понятно его положение, надо сказать, что помещение музея не отапливается, и поэтому с декабря по март выставки не проводятся. Вместо этого он превращается в бар-дискотеку.

Этими четырьмя аспектами я хочу показать, что «интенсивные места» — это хоть и эзотерическое словосочетание, но оно не менее закрыто для большинства, чем слово «Таллин» как название географического пункта, и «таллин» как обозначение единственного в своем роде культурно-политического и природного «биоценоза». Оксюморонному названию параллельно действительно пористое место или конгломерат мест: пандемийный бедный таллин современного искусства, таллин как имя нарицательное, как «офшор», «коммунизм», «отлог», «лёсс», «множество». И, конечно, в заслугу кураторам надо поставить сохранение этой параллели, то есть анализ «пористости» в самом прямом смысле: осуществление расслоения с помощью текста.

Критическая картография выставки «Интенсивные места»

Так как разные места и разные стилевые образования по-разному прорастают в таллине, следует говорить о них по-разному. Одним из вариантов создания критической карты «Интенсивных мест» может быть, как я вижу, картографирование «пористых» объектов искусства, анализ характера и качества присущей им интенсивности в выбранной локации со стороны уместности и, наоборот, подчинения места себе, в‑третьих, со стороны мимикрии и невидимости.

Уместность

Уместность — важный критерий. Художник подпадает под него, когда предоставляет объект, который работает со спецификой пространства таллина. Он использует таллин как мрамор — его акустику, психогеографические особенности, культурные доминанты, экономику. Он работает с интенсивностью дневного света, воздушного и транспортного потока. Этот объект должен становиться частью, а не надстраиваться: это должна быть геодезия, ремесло, составление красок из местных пород, интеграция в местные производства, работа с населением, хакинг, перформансы, интервенции, политические заявления, эхоакустические эксперименты.

Конечно, самым большим заявлением в уместности стало трехъязычие биеннале. Введение русского языка как рабочего стоило организаторам большой выдержки. Это жест приглашения к диалогу, который меняет характер социокультурного ландшафта, на время разрешает социальную напряженность. Но из объектов искусства мне почему-то кажется наиболее уместной медитативная инсталляция эстонской художницы Лары Кууск «Как двигаться подобно слизевику», на английском это «How to move like slime», где сохраняется игра многозначности слова «слизь», «слизевик», «лизун».

«Как двигаться подобно слизевику» Лауры Кууск. Среда: ЕККМ, второй этаж

Объекты этой группы были «инсталлированы» на втором этаже и представляли собой разложенные на деревянной ступени пласты грязного силикона. Сверху к ним свисали провода наушников, в которых звучал голос, приглашающий к медитации. Вокруг в корзинах стояли комнатные растения: объемный фикус, драцена, ниспадающая с подвесной корзины увесистая традесканция и воспринимающийся как оголенная структура куст молочая тирукалли. Нетрудно понять, что лианные служат биологической аналогией проводам, фикус и драцена включаются в практику отдыха, в рекреационную архитектуру «зеленого уголка». Выбор терпимых комнатных растений обусловлен климатом и отсутствием отопления в музее. Их расположение и набор напоминают о подоконниках советских номенклатурных учреждений. Но чем объясняется выбор слизевика, я не знаю. Это общее название для тысячи видов одноклеточных, которые имеют плазмоидную форму, то есть не ограничены твердыми тканями. Как простейшие, они распространены по всему миру. Анита Коданик особенно акцентировала их малоизученность и жизнестойкость. Но я не думаю, что по обоим этим критериям они превосходят тихоходок, плесень и вирусы. Слизевики чувствуют себя в пространстве, осознают свой размер и даже проходят «лабиринтный тест». Выбор Лаурой Кууск простейшего исключает также и усмотрение в нем «стиля» в общем смысле, так как у него нет периферии характеристик. Если бы Кууск занималась поиском стиля организмов, мы бы попали на таксидермическую выставку.

Положительная сторона инсталляции «Как двигаться подобно слизевику» в том, что она не демонстрирует слизевика как такового. Связь строится по аналогии. Силикон, по мнению Кууск, походит на колонию слизевиков, но не сам по себе, а приобретенной формой. В ходе изготовления пластов Лаура снимала один слой асфальта и заливала в него силикон. При этом, по-видимому, был снят первый мелкозернистый слой, и контуры силикона повторяют рельеф крупнозернистого и крупнозернистого пористого слоя асфальта. Кууск прибегает к масштабированию для изготовления «метафоры», но троп не приобретает необходимой конкретики. Асфальт везде делается по одной технологии, слизевики одинаковы по всему земному шару. Но если слизевик/силикон воспринять как модель, а не троп, тогда он требует нерефлективного и даже не рецептивного познания, иначе это было бы апофенией. Он требует учебы сожительства. Именно сожительству, принятию максимально далеких от человека существ и учила Кууск в ходе воркшопов. Кууск сумела предложить модель сообщества, проделав несколько формальных переводов: от плазмоидного тела к урбанистическому лекалу и от фактурной динамики промышленной силиконовой формы к ситуативной соматической культуре.

«Квир Калевипоэг» Ровена Йыекяэра. Фойе ЕККМ

Мерч Ровена Йыекяэра расположился на столе и на стене в фойе ЕККМ возле кофейни. Невооруженному взгляду это нагромождение разноцветных тряпок напоминает след от прошедшей благотворительной акции. Шарф, скатерть, носки, маска, с указанием ценника на простом листе А4. Но с каждой новой сменой ракурса «Калевипоэг» приобретает более значимые черты. Первое, что обращает на себя внимание — это выбор цвета. Радужные цвета — окраска «прайда», радостная манифестация ЛГБТК+ персонами своей идентичности. Эти вещи остаются больше как впечатление от цвета, чем от сюжета. Несмотря на то что, как я узнал из диалога с художником, именно цвет он предоставил другим: из-за пандемии покрас вещей был отдан на аутсорс интернет-сообществу. Сам Ровен придумал орнамент, рисунки, персонажей. Для шарфа он выбрал тонкую шифоновую ткань. Из-за того, что его материя прозрачная, а рисунок на ней перегружен множеством элементов, при носке или даже при простом поднятии, элементы рисунка наслаивались друг на друга как многослойный витраж, неумышленно усложняя композицию до ряби в глазах.

В плане содержания Ровен предпочел переосмыслить главный эстонский эпос «Калевипоэг» в ключе квир-идентичности. В нашем интервью он признался, что хотел представить, что было бы, если бы мир прошлого, мифологический мир предков, был более инклюзивен, предоставлял место множественным идентичностям. Я предположил, что это был бы мир мультика Adventure Time, так как рисовка эстонского художника очень похожа на стиль Пендлтона Уорда.

В этом ряду одним из самых интересных решений было изобразить мультяшный древний меч во всю длину шарфа. Холодное оружие, как боа-констриктор, обвивает шею, теряя опасность твердого тела, но не приобретая дружелюбный характер. Шифон прозрачен, но не хрупок. Это не хлопчатобумажные салфетки. Обвивающийся вокруг шеи меч становится удавкой именно из-за сохранения милитаристских коннотаций. Ровен одновременно просчитался и очень сильно угадал. Вообще «Интенсивные места» — это парад непроизвольных попаданий: текст кураторок, мерч, мы увидим далее «Табулу» Морозова.

Но в концепте эстонского художника я увидел, как кажется, непреодолимое противоречие: он хочет продавать вещи, поэтому они разложены в фойе, а не в экспозиционном зале. Но в брошюре они упоминаются в числе объектов искусства. Хорошо, если это такой яркий пример контрабанды, но она не необходима, ведь сами вещи можно раздавать за донат. Этот способ распространения обладает тремя плюсами: он более адекватен товару, он строится на добровольных началах и он более эффективен. Получается, Ровен изобретает особый стиль товара, который находится в эстетических отношениях с рынком. Я утверждаю, что и с природно-культурным континуумом таллина. Цветастые вещи, которые предлагает Ровен Йыекяэр не очень красивы, но, выносимые за пределы музея, они превращаются в емкие эмблемы подрывного сюжета, избежать участия в котором невозможно.

Доминация на местности

Доминация — важный и опасный критерий. Некоторые виды живых существ имеют тенденцию к занятию всего биоценоза. Например, грибница опят в парке Малур в штате Орегон распространяется на 800 гектар, препятствуя росту больших деревьев. Тоталитарные идеологии стремятся охватить культуру, способ репродукции и производства, товарного и символического обмена. То же относится и к медиа, к социальным циклам инноваций, с развитием и падением стилистических и рыночных монополий13.

Нет сомнений, что видео-образования, формы видео-арта наследуют экспансионистскому характеру фото- и киноискусства, хотя изначально были полемичны к ним. Об этом говорит хотя бы кинематографический поворот в видео-арте 90‑х, которому мы обязаны блэкбоксами — черными комнатами, где воспроизводится видео-инсталляция. То есть так же, как когда-то простейшие камеры обскуры представляли собой целые комнаты, теперь затемнение пространства — обязательный атрибут не только коммерческих кинозалов, но и выставок современного искусства. Коммерческое кино требует аппаратуры и машинерии, оно разбухает павильонами, а одним из плюсов видео-арта признается компактность и легкость медиума, камеры, но когда они готовы, оба стремятся управлять светом, пространством, аудиальным и зрительным восприятием. Для того чтобы описать масштаб воздействия «образа-движения» на наше восприятие, Делез вводит понятие «перцепта» — того, что действует на нас, но при этом нами не воспринимается. Интенсивность воздействия отражается и в самой форме слова, которое есть ярчайший пример гаплологии, уменьшения слова: «кино» скрывает свою аппаратную часть — «-матографию». Поэтому непонятно, когда художник выбирает видео-арт, движет ли им сама природа видео, или в этом есть внутренняя необходимость его метода: то есть паразитическая это связь или симбиотическая?

И здесь мы входим в библиотеку. Библиотека, как и словарь, институт регламентации, а также институт производства знания. Последние штрихи к этой статье я делаю в Московской библиотеке искусств. Чтобы регламентировать, разложить до таблицы виды «видео-арта», стоит понимать, что, например, в библиотеке Помпиду одноканальные видеопроизведения относят к «фильмам», а двух- и более-канальные — к видео-инсталляциям, то есть пространственным видео-установлениям. Этому установлению я и последую, хотя по-настоящему грандиозные видео-формы «Интенсивных мест» — псевдоморфозы: разросшийся до коммерческого кино аллегорический фильм Ясмины Чибич и навязывающая все рецептивные привычки кино двухканальная инсталляция Хапойи.

«Муза» Терике Хапойя. Национальная библиотека Эстонии. 6 этаж. Оранжевый зал

В 2007 году, беседуя с Яном Леерингом, бывшим директором Государственного музея Ван Аббе в Эйдховене, Ханс Ульрих Обрист задал вопрос о связи библиотеки и музея: «Музею следовало бы поучиться у библиотеки…», — отвечает Лееринг, — «посетители библиотеки знают, что она существует для них»14. Комфортабельность блэкбокса с двухканальной инсталляцией Терики Хапойи, который будто пророс в глубине оранжевого зала на пятом этаже Национальной библиотеки Эстонии, полностью отвечает чаяниям именитых кураторов: нет ничего более удобного, чем просмотр видеоинсталляции «Муза». Это одно из самых тихих и при этом могущественных пространственных образований на выставке. Я постараюсь объяснить.

Как она устроена? Вы присаживаетесь на стандартную скамью в черном аппендиксе перед двумя экранами. Если на одном из них — диалогизирующие силуэты людей, то на другом — крупный план речного берега, белый круг неба, выступающий на опушке деревьев, камни, мох, прозрачная вода реки, дождь в лесу. Если на обоих природа — тут же появляются люди, если звучит только диалог — то скоро вы услышите неуютные завывания ветра. Чехарда кадров, звуков, унисона, эхо-повторов, наслаивающегося полилога, силуэтов, лиц, черно-белого и сепии подчиняется самым различным монтажным мотивациям15. Но инсталляция — сложное искусство: его сложно запомнить. Я помню ее структурно, и у меня есть маленькая теория ее двухканальности.

Содержательно — это природа и очень-очень неспешный диалог художницы сперва с ее отцом Золтаном Поповицем, затем с Смули Путро и Кристианом Смедсом. Все происходит на острове в Балтийском море. Их диалог философский и касается метафизических или очень житейских тем: любви, творчества, смерти. Из-за того, что собеседники интеллигентны (ее отец — скульптор, Путро — музыкант, Смедс — драматург) и говорят очень медленно, их речь афористична. Афоризм — это закругленная, герметичная форма речи, как остров — ландшафта. Есть рифма также между утопией диалога и утопией национальной библиотеки, ее сплошного фасада, который напоминает одновременно проект национальной библиотеки Этьена Булле и шпееровский центральный зал с кафедрой фюрера на Территории съездов НСДАП.

Но о форме… Сначала я думал, что двухканальность предполагает две динамики: развитие диалога в какой-то внутренней диалектике, от термина к термину; и драматическую смену кадров природы. Однако по мере просмотра и работы с впечатлением и памятью, я понял, что двух динамик нет, есть две природы монтажа: нарративный и экспрессивный. Оба даны в своей чистейшей буквальности: в рассказе и в образе. Беньямин говорил, что утопический потенциал медиа может быть полностью реализован, лишь когда оно устаревает. Долгие планы, смешение монтажных техник и мотиваций, комбинаторные находки Хапойи может не устарели, но понятны. Они не открывают в моем внимании то, что я бы с удивлением заметил, как чужое открытие. Они открывают мне то, что я обычно или всегда не замечаю. И на этой мысли муха оказывается в паутине. Понятность, устаревание не совпадают с суггестией места. «Муза» расположилась так, чтобы оказывать эффект развлекательного кино. Приватного зала. Тупика. Мы не идем дальше, не спешим, не находим связь с соседними объектами искусства. Мы в полной власти совершенно скромной видеоработы.

Фильм «Снести и восстановить». Ясмина Чибич. Бывший Народный дом в Копли. Кинозал

Но по масштабу и силе ничто не может сравниться с самой колоссальной псевдоморфозой выставки, с фильмом Ясмины Чибич «Снеси и восстанови». Это короткий фильм-суверен, который запросто отменяет законы экспонирования. В 80‑х годах ХХ века куратор Понтус Хюльтен предложил, чтобы видео-инсталляции и фильмы в галереях воспроизводились автоматически. Так посетитель мог прийти в любой момент времени, а фильм всегда подвергался ситуативной пересборке. Но когда я вошел в огромный советский кинозал пустующего Народного дома, ассистентка неожиданно предложила запустить фильм сначала. Конечно, она пошла против «правил» и взяла на себя полную ответственность. Но также верно, что сыграл своего рода эффект долга перед произведением искусства: оно просто не могло быть потрачено впустую.

Дворец Сербии. Бывший Дворец Федерации. В англоязычной аннотации к фильму так и пишут: «Former Palace of Federation of Belgrade». Но это неофициальное название советского чуда света, здания Федерального исполнительного совета. Я поклонник архитектуры, когда я увидел четырех женщин, каким-то образом в напряженной динамике мизансцены полностью занимающих своей энергией огромный конференц-зал Югославской «гостиной» с ячеистой люстрой на две тысячи пятьсот лампочек за ободом-солнцем, мне стало ясно: это — историософская аллегория по меньшей мере соловьевского масштаба. Четыре женщины суть Прагматист, Строитель Нации, Консерватор и Художник-архитектор. В их одежде — поражение Малевича и вместе с ним всех дерзких гениев прошлого, потому что, хоть сюжетно диалог происходит в наше время, есть навязчивое ощущение, что фильм о далеком будущем, — супрематический орнамент, холодный макияж, строго геометрическая бижутерия. В этом фильме, как на иконах или на пресс-конференции главы всемирного банка, страшно упустить жест, мину лица, каждый оборот речи. Чибич добилась того, чтобы каждый кадр имел значение. Наверно, за счет глубоко архаичной архитектоники фильма: ближе всего он к документальным съемкам музея или движущимся картинам, полностью состоящим из мизансцен. И цитат. Это самое поразительное. Прагматик говорит из Иосипа Броза Тито, Никиты Хрущева, Эрнста Вайзмана. Строитель Нации словами Mein Kampf приводит аргументы фашистского архитектора Луиджи Лензи и самого Бенито Муссолини. Художник-архитектор цитирует статьи из журналов Oculus, Американского института архитекторов и «Progressive Architecture». Консерватор говорит как Корнелиус Хертлинг, президент Берлинского салона архитекторов, и словами Чарльза, принца Уэльского, которые он произнес во время гала вечера в National Building Museum.

Они решают «снести» или «восстановить»… что? Кажется, бывший Дворец Федерации. Но по мере смены интерьеров, когда в глаза бросаются взятые всегда неполностью фрагменты монументальных фресок и соцреалистических мозаик, посвященных союзным республикам Югославии, когда узнаешь вдруг, что это цитаты не художников Петра Любарда и Лазаря Вуяклии, а почти всех политических архитекторов и архитекторов-политиков, становится не по себе от огромной дискурсивной силы, которую несет этот смонтированный центон.

Для этого фильма справедливо правило соратника Антонио Грамши Массимо Бонтемпелли: «Внимательно следить за кино — ведь кино квинтессенция искусства писателя»16. Но фильм не отдает ни одной цитаты.

Посмотрите, Художник-архитектор говорит: «Это легендарное здание и выдающийся пример брутализма в архитектуре — название, пришедшее из французского béton brut, означает “грубый бетон”, оставленный в своей естественной завершенности. Здесь нет ничего общего с уродством»17. Здесь что-то управляет моим текстом. Я не цитирую текст фильма, я цитирую Анджелу Брэди, бывшего президента RIBA (Королевского института британских архитекторов), авторские права, императив оригинальности заставляет меня приводит цитату не из того текста, или включать еще и этот текст.

Так почему же этот фильм управляет не только собственным показом, но и собственным описанием? Я думаю, дело попросту в его выдающихся качествах. Он дорогой на фоне бедности пространства, но вместе с тем способен его заполнить и охарактеризовать. Огромный кинозал Народного дома едва-едва адекватен его суггестивному потенциалу. Несмотря на свой хронометраж — это монументальная работа.

«Табула» Александр Морозов. Второй этаж главной экспозиции. ЕККМ

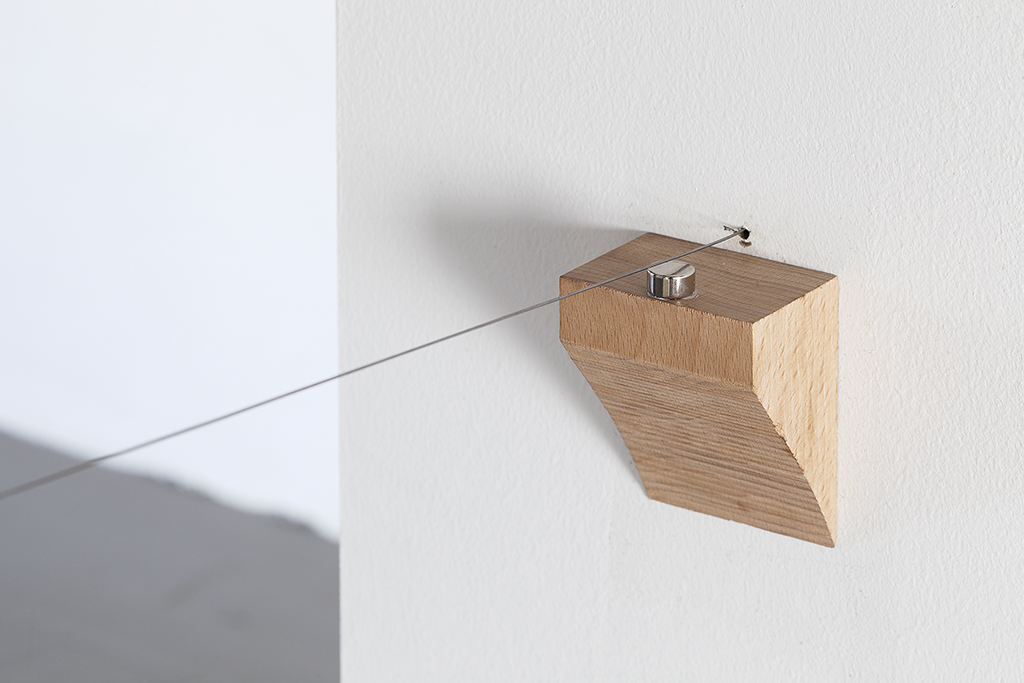

На втором этаже ЕККМ расположен опасный объект: струна. Она крепится к несущей квадратной колонне в центре и уходит через деревянную рогатку в стенной проем, который уводит в корпус бывшего ангара для химводоочистки Таллинской ТЭЦ. На держащем выступе маленького деревянного кронштейна расположен датчик, улавливающий малейшие колебания струны, а большие колонки внизу многократно увеличивают получающийся звук. Это — «Табула» петербургского художника Александра Морозова. Он прибыл в Эстонию вместе с техническим специалистом по акустике и звуку Борисом Шершенковым, который помог настроить звук. Я был поражен этим объектом. Во-первых, это паразит: необычайно опасная вещь в самом центре музейной экспозиции. Огромная струна прямо просит, чтобы ее потрогали. А между тем, если она порвется, то может запросто отсечь кисть руки, выбить глаз. Я с ужасом спросил у Аниты Коданик, доходила ли до этого места инспекция по безопасности? «Нет». Но можно же было застить проем мелкой металлической сеткой? «Мы об этом не думали». Агентность этой струны обладает незабываемым стилем хищного тропического растения.

Во-вторых, струна питается помещением и заполняет его. Это акустическое устройство не просто задействует пустое пространство водоочистителя, оно использует его как фортепианную деку, чтобы заполнять все пространство нижнего этажа. В‑третьих, этот смертельно опасный объект сопряжен с высоким искусством и с элитарным производством завода «Эстония». На роялях этой фирмы, как указывается в пресс-релизе, играли Святослав Рихтер и Дмитрий Шостакович. Это музыковедческий экспромт и одновременно обнажение производства. Струн такой длины не существует, точнее, они существуют в виде мотков, которые затем разрезаются на нужные размеры. Струна максимально адекватна пространству, потому что первоначально замысел был банальней. Морозов хотел подвесить фортепьянные деки на струны и сделать подвесной объект. Но когда он увидел проем, у него родилась другая идея. Свободных дек не было, как не оказалось и достаточно прочного крепежа для струны с медной обмоткой, так что «Табула» родилась из ограничения: материалом и тональностью.

Невидимость и маскировка

Мимикрия стиля — это прорастание символического в обыденном. Ботаник и философ Александр Любищев приводит в пример рисунок на крыльях бабочек Sphinx logustri, Deilephila и Herocampa, который гармоничен форме цветовых пятен на брюшке только если есть возможность охватить взглядом тело бабочки как целое. То есть требуется наблюдатель, который всегда задается вопросом, действительно ли то, что он видит или слышит — особенное. К этому ряду относятся также DIU-акции, ситуационистские интервенции в городское пространство.

Мадлен Хиртентро. Отель Sokos, ранее «Виру». 24 этаж

Я буду краток. Мадлен Хиртентро попала в этот список только благодаря ключевой для этой статьи аналогии между морфологией животных и культурологическим пониманием стиля, который будоражит умы некоторых биологов. В одной из самых обычных комнат на 24 этаже отеля Sokos ничего нет. И все-таки что-то туда забралось. Мадлен Хиртентро настаивает на шпионской игре: арт-критик под прикрытием должен рассекретить некоего двойного агента.

Операция начинается так. В холле у стойки ресепшн меня будет ждать женщина в кожаной костюмной паре ярко-зеленого и темно-синего цветов, словно сумасшедшая из казино. Она настолько отличается от всего, что есть вокруг, что меня охватывает стыд за свое ремесло. И тут, как назло, появляются две студентки Эстонской академии искусств, с очень умным видом. Я отказываюсь об этом что-либо думать. Но здесь-то меня и поймали: есть определенный строй речи, с помощью которого искусство Хиртентро уловить нельзя. Кажется, что верный вопрос — «каков объект описания?» Но на самом деле надо спросить, «каков контекст описания?». Вчетвером мы поднимаемся на 24‑й этаж отеля. Женщина не разговаривает по-русски и по-английски… Мне переводят что-то очень похожее на то, что я прочитал в пресс-релизе и в брошюрке исторической миниатюры в холле. Нас ведут через коридор. Наконец, мы входим в… обычную комнату отеля: двуспальная кровать, новая мебель, шкаф, обычный вид, душ и ванна. Мы как-то не знаем куда деваться и даже немного злимся. И тут одна из девушек, Тина, замечает фоновый звук. Он похож на старый проигрыш на радио Маяк. «Подмосковные вечера». Но чтобы это услышать, надо было сидеть до неловкого тихо. И мы вышли. Это самое хлопотное и самое манипулятивное из произведений, которые не стоят и ломаного гроша.

Анна Каарма. Аудиоэкскурсия. Русский район Ласнамяэ

Назад в ЕККМ. Там, где звучит «Табула», есть препятствия в виде кусков бетона, блоков кирпича, гальки, солидной плиты известняка. Но это не руины, а с какой-то мерой тщательности собранный лапидарий: реестр пород, использовавшихся при строительстве района Ласнамяэ. Галька использовалась для обсыпного руста на фасадах некоторых зданий, они построены или из кирпича, или из бетонных блоков, иногда из известняка, который добывался прямо из возвышенности, которая служила фундаментом первым домам. Поэтому Ласнамяэ имеет одну ландшафтную особенность: район как бы разрезается «каньоном» или «рекой» многополосного шоссе. К нему надо спускаться по лестнице, через него переходят по специальным мостам.

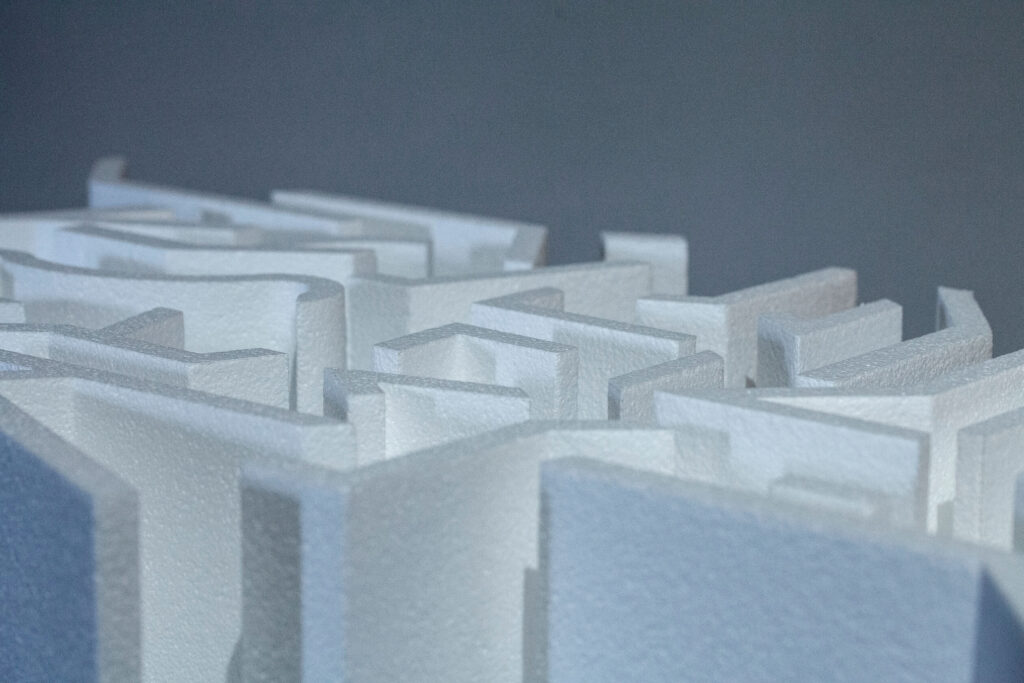

На стене рядом расположен план квартир в горизонтальной проекции (вид сверху). Если вчитаться, можно заметить слова «ATELJEE», это ателье художников. По сходству проекций этот график резонирует с векторными чертежами Олы Хассанайн, а фактурность лапидария, если забыть о примитивности светового приема, когда прожектор выбивает из вертикально поставленного кирпича силуэт здания, находятся в интересном напряжении с ее же пластиковым лабиринтом, скульптурной композицией, повторяющей направление стрелок предполагаемого побега суданских повстанцев. Конечно, можно сказать о придании Хассанайн объема картографическим стрелкам и о сходстве получившейся скульптуры с вертикально-ориентированным строением города Шибам в близлежащем Йемене, в рамках некоторого кочующего культурного сюжета. Но, как и работа Ромик, исследование Хассанайн мне кажется неуместным именно из-за кабинетного характера, ведь речь ведется о чем-то удивительно прикладном, о выработке новых маршрутов, повстанческом переопределении города.

Возможно, из-за преимуществ близкого расположения, особенно весомых в период пандемии, Анна Каарма делает кое-что более интересное. Она приглашает к себе на район, в Ласнамяэ. В эпоху длящегося карантина мы как никогда оценили преимущества свежего воздуха и здоровой прогулки. Вообще, Хиртентро и Каарма достигают удивительно схожего эффекта: как будто ничего не происходит. Но если музыкальная инсталляция первой традиционна: она просто тихая, звучит на нижней границе слышимости, конкурируя с шумами; то невидимость последней — событийная. То есть ничего не происходит на самом деле, или происходит то, что должно было произойти при простой перемене мест.

Аудиогид, подготовленный Каарма, информационно беден. Это не краеведческая работа. Состоящий из поверхностных описаний строительства и функционирования знаменитых «ателье» художников, гид перемежается живыми свидетельствами о быте и культурной политике последних лет советской Эстонии. Эти здания воплощают утопическую мечту о типовой архитектуре для деятелей искусства. Каждому художнику, если он был членом Эстонского союза художников и имел двух детей, выдавалась просторная студия, специально надстроенная, на последнем этаже блочного здания. Пятиметровые потолки и сплошные окна ателье должны были обеспечивать советским художникам отличный вид на эстонскую природу. Этот проект не сработал по нескольким причинам: недостаток и избыток солнца, низкая облачность, пропускающие влажность окна, неудобство при поднятии холста на последний этаж. Я проходил по аллеям и скверам довольно ухоженного панельного района и слушал то, что слушал, только потому, что о районе не написано ни одной краеведческой монографии. И все-таки одна мысль показалась мне непропорционально важной: о солнце-часах. Было подсчитано, что жители этих домов получают в среднем 2,5 часа прямого солнечного света в день. И я подумал: «А мы-то как живем?». Это была гуманистическая мысль.

Sub Rosa dictum. Об эпистемофилии стилевиков

В «Постчеловеке» Рози Брайдотти признается, что за ее постгуманистическим проектом стоят слишком гуманистические идеалы, а само ее исследование движется, интересный термин, «эпистемофилией»: «Эпистемофильское стремление к расширению прав и возможностей, вырастающее из новых знаний и поддерживающее нашу субъективность»18. Если говорить о впечатлении от стиля кураторок и характера работы, которую они вместе с ассоциацией фотографов и тринадцатью художниками проделали с материей таллина, то нельзя не восхититься, действительно, интенсивностью, с которой при соприкосновении с этим конгломератом объектов и практик происходит общение, смыслопорождение в квалифицированном рецептивном акте. В урбанистическом модусе она предполагает открытие в главенствующих стилях Таллина, старом ганзейском, в нарративах северного модерна, в нео-скандинавском стиле новых жилищных застроек, открытие того, что феноменолог Бернхард Вальденфельс назвал гетерогенностью опытных содержаний города. Очень многое здесь связано с городом и с категорией «городского», «огороженного». Это «Градостроительница» Керен, «Место сбора» Олы Хассанайн, проекции и рисунки штетлов Ромик. Если говорить о широко трактуемом понятии «стиля», то, возможно, прямо об этом — объекты Кеннеди и фильм Энгельбертс. Но один критерий недостаточен: нужно быть в городе и обладать морфологией, быть, а не скользить по поверхности, не предоставлять результаты, а быть результатом, эффектом и реакцией. Пространство образовывало пузыри, проемы, щели, поры, оставляло отпечатки и выемки, сужалось, становилось неудобным, кричащим, политически нестабильным под воздействием объектов Кууск, Чибич, Каарма, Морозова, Хиртентро, Йыекяэра, Хапойи.

Наконец, если говорить (и если стоит говорить) на уровне здравого смысла, есть ощущение, что тебе втерли очки (и тут я возвращаюсь к образу очков из первого абзаца). От выставки остаются только интересные аттракционы в виде силиконовых подушек Кууск, на которых можно посидеть, опасной струны Морозова, которую можно подергать, вещей Йыекяэра, и еще, как ни странно, домик из прутьев железа, который два года назад построил один из основателей ЕККМ Нееме Кульме на крыше музея. Но мы сделаем все, чтобы не говорить на этом языке по крайней мере до декабря, когда в залы экспозиций внесут барные стойки и светомузыку, и начнется дискотека.

Текст Илья Дейкун

Редактор Анастасия Хаустова

Spectate — TG

Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:

- 6 Таллинская биеннале Tallinn Photomonth проходила в Эстонии (Таллин, Тарту, Нарва) с 1 сентября по 17 октября, каталог доступен по ссылке.

- Посредством местоимения «я» в этой статье особо подчеркивается субъективность оценки. Указанием на «я» мы избегаем безапелляционного тона, столь ненужного при обозначении политической ситуации.

- Ассман, А. Забвение истории — одержимость историей. — М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 216–217.

- Текст по латыни textum — ткань. Текст отторгает «текстиль», то есть здесь соперничают две родственные вещи: связность объединенных смыслом знаков и вязь нитей.

- Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis — Эстонский музей современного искусства. — Прим. ред.

- Куртов М. Музеология и интенсивая география // Центр экспериментальной музеологии

- Бикина А., Вейц М. Интенсивные места / Таллинский фотомесяц, каталог, 2021.

- Имена и термины имеют смысл скорее эстетический (они просто красивые) и не имеют никакого отношения к теории.

- Бикина А., Вейц М. Интенсивные места.

- Брайдотти Р. Постчеловек.— М.: Издательство Института Гайдара, 2021.С. 10.

- Цит. по: Анциферов Н. Непостижимый город. — Л.: Лениздат, 1991. C. 28.

- Там же. С. 27–28.

- Как писал Эрвин Панофски: «Если бы лирические поэты, композиторы, художники и скульпторы были принуждены законом прекратить свою деятельность, относительно небольшая часть публики узнала бы об этом факте, и еще меньшая часть публики серьезно бы сожалела об этом. Если подобное случилось бы с фильмами, социальные последствия были бы катастрофическими» — Панофски Э. Стиль и средства выражения в кино / Вопросы эстетики и теории зарубежного кино. — М.: НИИ истории и теории кино ГОСКИНО СССР. Информационный сборник №12, 1977.

- Обрист Х.У. Краткая история кураторства / Интервью с Яном Леерингом. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 75.

- В своей монографии «Видеоарт. Монтаж зрителя» Александра Першеева приводит шесть мотиваций склейки кадров, выделенные американским киноведом Уолтером Мёрчем. Они центрированы на повествовании, эмоции, ритмике, зрительской оптике («когда угадывается точка и продвижение фокуса интереса зрителей по сцене»), планарности («трехмерное основание картинки переводится в двумерное»), объемности (с учетом продолженности трехмерного пространства). — Першеева А. Видеоарт. Монтаж зрителя. — СПб.: Пальмира, 2020.

- Называть вещи своими именами: Прогр. выступления мастеров запад.-европ. лит. XX в. Сост., предисл., общ. ред. Л. Г. Андреева. — М.: Прогресс, 1986. С. 178.

- Backer M. Love, hate and concrete: The battle for Preston Bus Station // Independent, 4 january 2014.

- Брайдотти Р. Постчеловек. С. 28.