Праздник 1 мая давно потерял свой первоначальный смысл — солидарности трудящихся в борьбе за достойные условия труда и справедливую оплату, — но, кажется, сегодня как никогда эта солидарность нужна нам всем. Вынужденная изоляция остановила экономику, а вместе с ней для многих и возможность трудиться и получать за это оплату. Эта внезапная и всеобщая остановка указала на фантастический масштаб системных проблем, которые в мирное время ощущались, может быть, чуть менее остро и, может быть, не столь многими. По всему миру мы наблюдаем коллапс самых разных государственных и социальных систем, не способных или не желающих если не полностью защитить своих граждан и бизнес во время всеобщего кризиса, то хотя бы оказать им (нам!) вменяемую поддержку. На этом фоне разворачивается невиданной силы горизонтальная сеть взаимопомощи и заботы. Люди заботятся друг о друге, предприниматели кормят нуждающихся, все вместе закупают для врачей средства защиты; люди с успехом на волонтерских началах решают те задачи, которые мы как общество делегировали государству, но с которыми оно не справилось.

На этом фоне особенно остро встал вопрос условий труда, трудовой защищенности и взаимоотношений не только между работодателем и работником, но и между бизнесом и государством, а также о необходимости создания эффективных поддерживающих систем. Арт-сообщество, по крайней мере его прекарная часть, в последние два года много говорило об условиях собственного труда. Теме труда были посвящены рабочие группы, конференции, воркшопы, цепочки текстов; за это время случились одна или две попытки организации профсоюза работников культуры. Сейчас же оказалось, что эти вроде бы локальные проблемы российского арт-сообщества актуальны не только для него.

Сегодня, 1 мая, мы публикуем размышления представителей арт-сообщества о труде, его новых формах, проблемах и возможных экологичных стратегиях их разрешения. Пусть этот разговор станет еще одной вехой на пути к достойной жизни и базовой защищенности для всех.

О. Б.

Настя Дмитриевская

художница, исследовательница

Мне интересно исследовать то, как труд, трудовые отношения существуют и рассматриваются в современном искусстве, академии и активизме. Важная особенность труда в этих сферах, за исключением, наверное, академической, в том, что нужно приложить специальные усилия, чтобы помыслить себя как работника/работницу и вообразить свою профессиональную принадлежность. Развернуться этой фантазии мешает общая маргинализованность самой сферы современного искусства: маргинализованность в контексте российской культурной политики, финансовой поддержки большинства низовых инициатив, медийного освещения и проч. Все это естественным образом дискредитирует эту область практики и труд, который в нее вложен. Этот макроконтекст дополняют особенности внутреннего порядка, например, редкие (и часто очень маленькие) гонорары за выполненную работу, сложившийся в 90–00‑х неформальный этос, который пронизывает трудовые отношения. Все это взятое вместе, во-первых, утолщает линзу, через которую мы смотрим на свой труд: мы видим себя, свои дела в некоем инфантильном ореоле, не дающем распознать все это как серьезную работу, которая может обеспечить существование. И, во-вторых, это не способствует росту профессионального самосознания и, как следствие, тормозит появление инициатив, которые функционировали бы как профсоюзы, объединения или ассоциации, позволяющие защищать права1.

Меня очень радует, что за последний год было несколько конференций, много публикаций, журнал и школа, посвященные труду. Я вижу очень сильную тенденцию к тому, что (хотя бы) на уровне рефлексии объединяются люди из разных (но смежных) профессиональных сообществ: художественного, академического, активистского, театрального. Становится видно, что теперь это общая обеспокоенность, так просто она, надеюсь, не пройдет, и вслед за ней появятся реальные инициативы, вырабатывающие механизмы влияния. Кстати, три недели назад началось обсуждение создания возможного Профсоюза или Объединения художников-фрилансеров, к нему подключились люди из разных профессиональных сред. Это низовая инициатива, равно как и наше с Дашей Юрийчук медиа-активистское объединение «Кафе-мороженое». Все-таки приходится признать одну вещь: до тех пор, пока о трудовых правах культурных работников и работниц не говорят так называемые крупные игроки — главы и директора художественных институций, кураторы, имеющие влияние художники и художницы, редакторы художественных журналов и иные, кто находятся чуть выше в цепочке доступа к перераспределению ресурсов, — все будет происходить куда медленнее. Именно те, чей символический капитал сейчас в зените, или те, кто обладает определенным институциональным весом, могут быстрее влиять на культурную политику и процессы перераспределения ресурсов. Уже есть ряд примеров, но их немного2.

То, что мы можем делать сами и сейчас: анализировать трудовые отношения, которые нас связывают с коллегами и друзьями, быть внимательными к условиям, в которых нам предлагается что-то сделать, по возможности пересматривать этические схемы, которые пронизывают наши совместные дела. (Все ли, кто трудились, упомянуты? Как расставлены акценты в описании? И т. д.) Также мы должны не давать трудовой повестке затухать, сводя таким образом к нулю все требования; продолжать или начинать задавать вопросы тем, с кем мы сотрудничаем, об условиях труда, гарантиях, размере оплаты или ее отсутствии. Это всегда будет неудобно или неловко, ведь труд — это та самая тема, за которой стоит неприличное знание об отношениях эксплуатации, власти и подчинении, нужде, усталости, ценности и обесценивании.

Ярослав Алёшин

куратор

Многочисленные дискуссии, штудии и активистские проекты на российской художественной сцене в конце нулевых — начале десятых сформировали консенсус в отношении важности труда как части критической повестки искусства. Сегодня, однако, в коллективной памяти сообщества он существует скорее как знак ушедшей моды, нежели фундамент практического знания.

Разговор о творческом труде нуждается в известной осязаемости, которая требует определенной политэконмической рамки. А ее наличие предполагает, прежде всего, постановку вопроса о том, что значит работать художником (куратором, критиком и проч.)?

В целом мы уже имеем простой, но вполне точный ответ: творческий работник осуществляет особый вид производства идеологии, создавая образы и смыслы для других людей, предлагая им готовые формы понимания и восприятия себя. Художественное произведение функционирует как «потребительная стоимость» и обменивается (не всегда сразу, но в конечном счете) на деньги. Его качество/цена определяются глубиной и сложностью контекстуализации, соответствием исполнения экспертным позициям и текущей конъюнктуре, способностью автора встроиться в структуру институционального поля, его символическим капиталом и простой удачей. А также, конечно, объемом рынка — общим количеством денег, которые могут быть потрачены на искусство в данный момент. Получаемая плата, в свою очередь, должна покрывать расходы на выполнение этих условий, обеспечивая производителя средствами к существованию и продолжению своего дела3.

Политический смысл данной схемы на протяжении XX столетия оставался неизменным. Через меценатскую поддержку или смычку с массовыми движениями, союз с частными институциями или широкие программы поддержки в рамках социал-демократического welfare state — так или иначе общественное положение художника требовало его эмансипации. Какой-то модели постоянного материального обеспечения или, как минимум, профессиональной защиты, гарантирующий возможность свободного поиска, критики и производства. Ответным историческим обязательством искусства в той или иной форме всегда оставалось обещание эмансипации для заказчика, а в конечном счете — общества в целом.

Думается, что в относительно скором будущем это обещание окажется не то чтобы отвергнуто или забыто, но просто снято.

Проблемы труда и, в частности, творческого труда сегодня характеризуется не столько изменением общего баланса между материальным производством, сферой обслуживания и креативной индустрией. Наоборот, именно расширенное промышленное производство на новой технологической базе, развитие коммуникаций и логистики обусловили лавинообразный рост сферы услуг и креативной экономики, без которых подобные объемы товаров просто не могли быть реализованы4. Изменились, скорее, способы организации труда в каждой из этих сфер.

Активное развитие системы искусства: увеличение числа профильных учебных заведений и их выпускников, открытие новых музеев и центров, локальных и международных выставок и проч., — в этом контексте выглядит также вполне закономерным. Поздний капитализм объективно нуждается в расширении художественного производства как драйвере новых типов потребления, а также канале утилизации интеллектуальных ресурсов и деструктивных общественных импульсов.

Предположу, что описанные тенденции означают, с одной стороны, дальнейший дрейф стандартов и режимов творческого труда в сторону корпоративных образцов, а с другой — в рамках тех же процессов — количественный рост и усиление структурной роли прекариата. Возможно, в относительно недалекой перспективе романтические фигуры художника, куратора и критика окончательно уступят место институциональным модераторам открытых культурных пространств и гибких публичных прецедентов, а также (и в первую очередь) самозанятым производителям творческих контентов и программ.

В 2018 году художник Роман Минаев инициировал проект «Облако неведомых», который на первый взгляд выглядел как игра с типичным для автора набором референсов. Он предложил семерым своим студентам имитировать работу в режиме подключения к воображаемому мобильному приложению, которое давало бы любому желающему возможность выступить в роли современного художника. Оно было основано на логике распределенного труда и предполагало использование сетевого алгоритма, раздающего фрагменты технического задания (исследование, актуализация, выбор медиума, проработка технических решений и проч.) исполнителям из открытой базы разнопрофильных специалистов (наподобие Uber или Яндекс-еды). Задание генерировалось на основе выбора понятных тем и настроек и предполагало различные варианты визуализации. Готовая экспозиция в качестве рекламного образца была представлена в помещении музея Вадима Сидура вместе с различными презентационными материалами, иллюстрирующими идею и потенциал предполагаемого стартапа.

Ни тогда, ни тем более теперь, когда ценность проектов в физическом пространстве и коммуникаций офлайн открыто ставится под вопрос, а социальные медиа впервые по-настоящему заменили прежние форматы общения, воплощение такой задумки не выглядит бизнес-провалом. Возможно, на наших глазах посредством сетевых алгоритмов, практик распределенного труда и гибких стратегий ОЕМ-производства (original equipment manufacturer — «оригинальный производитель оборудования». — Прим. ред.) в инвертированном виде в жизнь возвращаются идеи Бориса Арватова5. Должны ли мы пытаться остановить этот процесс? На мой взгляд, нет. Акселерационистская оптика кажется более адекватным стратегическим ответом.

В заключение стоит остановится на локальных инициативах в сфере самоорганизации и художественного труда. И «Майский Конгресс Творческих Работников» в прошлом, и недавно анонсированная «Платформа фрилансеров» имеют ряд общих проблем. В отличии от профсоюзов (также, впрочем, переживающих кризис) или других форм ассоциаций для защиты профессиональных интересов, подобные объединения либо лишены правовой базы, либо сводятся к декларативной форме ввиду отсутствия постоянного, структурированного рынка, либо склонны к перерождению в художественный жест и переводу реальных проблем в символический регистр.

Все это не означает, однако, что данный опыт и анализ его слабостей не может стать важным прологом к иным по масштабу и качеству социальным коалициям, встроенным в логику новых режимов производства. Но найдется ли в них место для практик, аналогичных тем, которые сегодня понимают себя в качестве критического или социально ангажированого искусства — я не уверен.

Елена Безрукова

политолог, активистка, сотрудница Фонда Розы Люксембург

Труд — основа нашей жизни, и сейчас, во время карантина, мы особенно остро это осознаем. Мы постоянно продаем наши руки, умственные способности, сексуальное желание и даже моральные убеждения, и далеко не всегда за достойную плату. Согласно Марксу, именно человеческий труд способен к приросту капитала и созданию прибавочной стоимости. Но существует еще и себестоимость воспроизводства трудовых ресурсов — минимальная планка удовлетворения человеческих потребностей, позволяющих человеку выживать, потреблять товары чужого труда и иметь в себе силы ходить на работу.

В этой схеме до сих пор ничего принципиально не изменилось, хотя в европейских странах люди по большей части перестали трудиться на заводах, а на некоторых особенно продвинутых производствах появились роботы. Сегодня вся эта освобожденная армия труда, ушедшая на фриланс и в сферу услуг, еще раз почувствовала шаткость своего положения. Общество потребления вдруг стало потреблять избирательно, отметая всё то, что не является таким уж жизненно необходимым. Большинство людей перешли в режим экономии, что сказалось на малом и среднем бизнесе.

Во что это может вылиться? Здесь есть два пути. Один из них очерчен намерением сохранить существующую капиталистическую рациональность. Если продолжать идти по пути сокращения затрат на «трудовые ресурсы» и увольнения «ненужных» людей, то нас ждет новое восстание луддитов. Это не значит, что люди, как в начале XIX века, пойдут громить машины, которые «отобрали» у них рабочие места, и выступать против технического прогресса, однако вытесненные на обочину и лишившиеся работы люди будут требовать от своих государств поддержки разными способами. В случае нашей страны массы невостребованной рабочей силы, скорее всего, пойдут копать огороды, как в 90‑е, ведь память об этом аграрном опыте еще не изжита. Но есть и другой путь, более оптимистичный — переосмысление частного и общественного. Сегодняшний кризис показал в первую очередь необходимость бесплатной медицины, базового дохода и перераспределения. Этот путь нам всегда казался недостижимым, вернее его утопичность навязывалась реальностью идей свободного рынка. Останется ли он утопией, будет зависеть от наших коллективных действий. Если сохранять статус-кво и дальше, то нам просто остается ждать, пока темпы роста производства возобновятся и человечество вернется к тому же порядку, ничему не научившись. Но именно период кризиса является наилучшим для перехода к чему-то новому, даже в рамках капитализма. Инновации вводят в экономику не тогда, когда новая революционная технология появляется на свет, а тогда, когда старые технологии начинают работать в полный убыток и, соответственно, разрушение их инфраструктуры неизбежно. Например, почему большинство людей использует авто с топливным двигателем, а не электрокары? Потому что добыча нефти — это не только бизнес тех, кто владеет месторождениями, но и целая сфера взаимозависимых отраслей: заправки с прилегающими территориями и точками продажи, автомобильное производство и символическое потребление. И если рухнет одна отрасль, то рухнут и остальные. В этих условиях новые технологии просто невыгодны. То же самое и с идеями: идея свободного рынка — это целая отрасль, подкрепленная философией, искусством, кинематографом, пропагандой стиля жизни. Что может сделать искусство в данный момент? Приближать «нашу» утопию в противовес «их» утопии, как и всегда.

Первое мая — это непопулярный в России праздник. Во-первых, это осколок противоречивого прошлого, во-вторых, его апроприировали официальные профсоюзы типа ФНПР (Федерации независимых профсоюзов России. — Прим. ред.), которые не защищают работников, а действуют на стороне работодателей, и, в‑третьих, сегодня нет никакой солидарности трудящихся. Но мы должны вернуть этот праздник себе, то есть сделать его повестку снова острой. В 2020 году я хотела организовать первомайский фестиваль, но по понятным причинам этого сделать не удалось. В контексте глобального кризиса все вопросы, которые планировались к обсуждению на этом фестивале: новые формы труда и эксплуатации, практики взаимопомощи, роль независимых профсоюзов и т. д., — рано или поздно всплывут сами.

Чингиз Айдаров

художник

Я приехал в Москву в 2017 году со своей практикой «набег»6. Этому предшествовал ряд событий. В Бишкеке, где я вырос и сформировался как художник, в какой-то момент мне стало тесно, захотелось простора. Я выбрал «легкий путь», так как в Москве у меня были родственники, которые перебрались сюда еще в 2000‑х. Через них можно было устроиться на работу, насмотреться на искусство, поучиться и заработать денег. Приехав сюда, я решил отметиться и устроил «набег» на Красную Площадь. До меня там отметились уважаемые и почитаемые мною художники, чем я хуже?

Ряд знакомств привел меня в резиденцию мастерских музея «Гараж». Параллельно я работал грузчиком в компании «Петрович». Одновременно было дико и весело жить «двойной жизнью»: в первой половине дня я таскал мешки с цементом, пешком на 5–6‑7–8‑й этажи, ругался с охранниками, консьержками и бабушками, а во второй — встречался с крутыми кураторами, художниками, галеристами и вел с ними длинные беседы, которые на меня очень сильно повлияли. Резиденция закончилась, но «Гараж» продолжает вовлекать меня и всех моих коллег по резиденции в различные проекты.

Я работал все время официально, но неизбежно чувствовал полицейское давление и дискриминацию: документы спрашивали постоянно, причем если я шел с кем-то в компании, то только у меня. Так и в искусстве: я не хочу делать упор на то, что от меня ждут. Понятно, что при капитализме все устроено односторонне, эксплуатация повсеместна. Но если мы не можем противостоять системе открыто, приходится уворачиваться, искать лакуны, возможности для этакой партизанской деятельности. Такая «двойная жизнь» даже дает мне преимущества: прежде всего, у меня есть материал, я вижу всю кухню этих повседневных ритуалов, взаимоотношений и ситуаций и пою о ней. А так, кто, кроме меня, таскает тяжести и занимается искусством?

В связи с ухудшением здоровья мне пришлось сменить тяжелую работу грузчика на легкую работу курьера в известной компании. «Двойная жизнь» продолжается. Как оказалось, я удачно устроился: в связи с пандемией правительство ввело карантин, но он не распространяется на тех, кто работает в так называемых непрерывно действующих организациях, как написано в «охранной грамоте», выданной нам компанией. Этот документ позволяет мне беспрепятственно передвигаться по городу, а значит, у меня есть возможность совершать свои набеги в пустующем из-за карантина городе. Ура! Так что, может, и вам в курьеры податься?

P. S.: Даже в такой ситуации музей «Гараж» продолжает поддерживать меня и многих других художников продуктами, за что им огромная благодарность.

Марья Дмитриева

художница/кураторка в составе группы н и и ч е г о д е л а т ь (Санкт-Петербург)

Как можно помыслить посттрудовые отношения в условиях радикально нового опыта?

Трансграничное и всеядное движение пандемии напоминает распространение тли по существующей экосистеме микросвязей: плетение новых социальных тканей, разрывов и иных форм агентности. Вирус становится симбионтом культурной, политической, частной, публичной, экономической и других микрополитик. Не остается ни одной не поврежденной, не перепрошитой страты. Ошибки, паузы, сбои и выпадение из привычной темпоральности. Статика.

Ошибка — всегда иное пространство возможного. Пока старые буксующие механизмы государств, рыночной экономики и социальных неравенств пытаются справиться с тотальной дестабилизацией в системе, самое время для изобретения новых логик и альтернативных инфраструктур созависимости, трансзаботы и ксенородства.

Преодолевая панику, отчуждение, вспышки ксенофобии и геополитической нестабильности, усложняется архитектура низовых инициатив, множатся пиратские сети заботы и солидарности. Разумеется, они всегда были в общей политической матрице альтернативными способами взаимодействия между/внутри сообществ и существовали в противовес доминирующим репрессивным кодам реальности. Сейчас же скрытые интеракции наращивают сложность и скорость, будучи проявленными пандемией как реагентом, программируют и запускают в этом симбиозе модифицированные версии вируса — вирусы заботы и вирусы трансгрессивного воображения. Забота — не альтруизм и самопожертвование, но политическая модель новых социальных институтов соучастия, где семья и сообщества размыкаются до более широких сборок /покупка продуктов и лекарств тем, кому выход на улицу оказывается недоступен, мониторинг районов волонтерами — соседская солидарность/. Нестабильные, номадические кооперации прекарных работни_ков собираются в профсоюзы по новому типу: экономика дара и высвобожденного от работы времени в обход логики прямого обмена /бесплатное онлайн образование/горизонтальный перенос знания и перераспределение избытков/.

На короткое время благодаря приступам биополитической паники мы имели возможность единого перцептивного соприсутствия в условиях общей угрожающей заражением реальности. Это важный момент, позволивший солидаризироваться гомогенным топологиям и соотнести себя с опытом другого через исключения. Следующей реакцией мутации привычных режимов сосуществования стали множащиеся разрывы — классовые и экономические. Стратификация слоев населения в условиях ЧС стала еще более очевидной: рекордное количество запросов на получение пособий по безработице от людей, потерявших устойчивые основания; резкое деление на обслуживающие и привилегированные классы; вспышки домашнего насилия, уязвимость тюрем и интернатов; отчужденность от реального тех, для кого материальная самоизоляция не имеет дигитальных альтернатив /пенсионеры, жители ПНИ/.

Условия опыта пандемии не для всех одинаково равны, как и условия «до». ЧС — место, из которого особенно очевидны политические провалы существующего неравенства, но также и возможность перезапуска консервативно действующей логистики распределения общих благ и принципов безопасности. Вирус обнажает неустойчивые каркасы реальности, такие как отсутствие базовых условий для выживания, и одновременно парализует механизмы декорирующих и отвлекающих от сути капиталистических избытков. Сувенирные лавки странного дерьма — закрыты. Витрины ДЛТ (Дома ленинградской торговли. — Прим. ред.) — пусты. Огромные торговые центры, являющиеся досуговыми моделями подмены ценностей и удовольствий — не работают.

Пространство карантина является неплохим модулятором воображения иной реальности, основанной не на потреблении и эксплуатации, но на изобретении занятия как формы необязательного труда и удовольствия от процесса. Мы должны изобрести новые способы управления своим временем не из рамок приложенного усилия выжить на бессмысленной работе, найти свою комнату в подземном переходе, но из желания творить, исследовать и изучать, чувствуя себя при этом в условиях базовой безопасности.

Если несколько лет назад введение UBI (англ. Universal basic income — универсальный (безусловный) базовый доход. — Прим. ред.) во всех странах с сохранением всех соцгарантий /бесплатная медицина, образование/ казалось утопическим требованием, то теперь становится очевидным, что это — главная мера, страхующая от ультраправого поворота политики с последующей амплитудой неравенств /гендерное, этническое, экономическое/.

Условия коллективной растерянности перед пандемическим хинтерлэндом (скрытая реальность с отсутствующими слоями для понимания) и манипуляционными мерами контроля институтов власти нужно развернуть в рациональность нового типа — с высокой формой индивидуальной ответственности и чуткости к разнообразным формам сосуществования рядом, включающую максимально разные опыты и преодолевающую подозрения в инаковости.

Принципиально необходимыми инициативами, инновациями и возможностями, таким образом, оказываются: базовый доход; автоматизация труда; бесплатные медицина и образование; оплачиваемые репродуктивный/домашний труд; институты/инфраструктуры заботы; необязательность труда; центральные повестки н и и ч е г о д е л а т ь — сети горизонтальных лабораторий политического воображения, работающей с переописанием этики труда/отдыха.

Ольга Тараканова

театральный критик, художница

Из всех реакций на пандемию в поле искусства меня больше всего занимают две. Это конкурс текстов и визуальных материалов о самоизоляции, который провел «Гараж», и опен-колл в независимый автофикшн-вебзин Autovirus, который инициировали три выпускницы и выпускник журфака МГУ.

Что в них примечательного? Во-первых, тема: личный опыт в настоящий момент. «Гараж»: «Пока привычный режим жизни приостановлен <…> у нас есть возможность поразмыслить над собой, одиночеством, солидарностью, хрупкостью жизни». Autovirus: «Кажется, все наши ленты состоят из текстов, исключительно связанных с пандемией. Но нам хочется спровоцировать несколько иной тип рефлексии — напишите о том, что происходит здесь и сейчас лично с вами». Во-вторых, гонорары: они есть. «Гараж» заплатил победителям по 15 тысяч рублей. Autovirus заплатит как минимум 3 тысячи — сбор средств на гонорары еще открыт, сумма может вырасти.

На противоположном полюсе я вижу опен-колл, который в связи с пандемией запустила «Стрелка». Темы исследований, которые предлагает институт7: «Эпидемиологический взгляд на общество», «Управляя симуляциями», «Пост-“надзор”», «Стойкая автоматизация», «Культуры карантина», «Искусственный антропос», «“Повседневная геоинженерия”», «Еще более зеленый новый курс», «Планетарность под вопросом». Гонорар: порядка 12 тысяч рублей (150 евро).

«Стрелка» манифестирует некую воинственную уверенность, что мы готовы во всем разобраться, а «Гараж» и Autovirus — тотальное смятение. «Стрелка» собирает каталог знакомых языков, «Гараж» и Autovirus — обнуляют язык.

Но почему я пишу об этих двух инициативах в блице о труде? Мне кажется, они — окошко в будущее. Мутное окошко, за ним еще и туман, но я попробую сформулировать.

Это такое радикальное возрастание ценности существования как такового. Странность внешних условий настолько ощутима, что главным вопросом становится: как в них быть? Или даже: как нам в них? — то есть не предписание, а описание. Но все-таки пока еще описание, а не само существование и даже не наблюдение.

Это не совсем новость. Логика «существование — наблюдение — описание» определяет ценность миноритарного (назовем его условно так) искусства. Мне важно рассказывать, как я живу свою квир-жизнь, и важно слушать, как живет свою жизнь кто-то, например, небелый.

Миноритарность (интерсекциональность) важно не потерять и в разговорах о постпандемии, но все равно: всеобщность этого нового опыта — это шаг к взвинчиванию ценности существования как такового. Шаг в русле гегемонистских и популистских идей, которым я симпатизирую. Теперь почти у всех есть опыт, когда ну очень нужен безусловный базовый доход, — и все, к этому опыту можно апеллировать.

7739 человек подписали русскоязычную петицию за базовый доход (прямые выплаты) для работников культуры на время пандемии. Это мало для change.org, но так-то — реально много. И я знаю, что среди этих людей есть те, кто еще год назад и не подумал бы подписаться под настолько левой (а в петиции риторика кажется мне именно левой, не либертарной) идеей.

И еще два слова обо мне самой. Я во время изоляции решила провести собственный эксперимент по жизни в будущем, отменив на апрель свое главное трудовое правило — табу на бесплатную работу. Обычно я соглашаюсь что-нибудь делать при двух условиях: это интересно и за это платят. В апреле решила соглашаться при одном: это интересно (поэтому, например, участвую в этом блице). Решила по той простой причине, что количество времени выросло (минус три часа на ежедневные разъезды), а количество работы не существенно, но сократилось. Теперь еще сильнее жду мира с безусловным доходом, в котором можно будет по этому принципу жить все время, а не только месяц на самоизоляции. А пока, конечно, я продолжаю считать, что за признание критической и художественной деятельности оплачиваемой работой нужно бороться, задавая вопросы о гонорарах, требуя гонорары, взвинчивая гонорары.

Группировка eeefff

художники, со-организаторы «Работай больше! Отдыхай больше!» (Минск), состоят в Летучей кооперации

Формы занятости, которые еще несколько месяцев назад были наиболее незащенными и стигматизироваными — например, работа курьером — в сегодняшних условиях героизируются. Это, к тому же, двойное геройство — доставлять продукты в условиях карантина, работая на навязанных платформами8 рабских условиях. Из «низкоквалифицированных» работников доставщики, продавцы, таксисты перешли в «службы жизнеобеспечения». То, о чем постсоветские киберфеминистки говорят давно, обращая внимание на нехватку инфраструктур поддержки и сетей взаимопомощи, сегодня выходит на первый план. Здесь можно вспомнить и текст Маши Дмитриевой про необходимость базового дохода, и недавнее выступление Кооператива распределенного сознания о выстраивании систем заботы в связи с вопросом угнетения крымских татар со стороны Российского государства и СССР.

Обостряется важность публичных событий как пространства коллективной спекуляции. Отчуждающие структуры ивент-капитализма подзавяли, но практики солидарности, коллективного любопытства, производства, «перекрестного опыления» — как мы вместе с рабочей группой РБ!ОБ! это называем — и сонастройки остались. Логика событий, синхронного сгущения интенсивности, может порождать коллективный ритм, темпоральности «позитивного отчуждения», становиться институтом производства смыслов, переставая быть при этом инструментом аккумуляции капитала. Возможно, эта ситуация создаст новые возможности для того, чтобы расшатать усиливающуюся в последние годы профессионализацию одновременно с хронической неоплачиваемостью9, о чем можно почитать в телеграм-канале Кафе-мороженое Насти Дмитриевской и Даши Юрийчук.

Егор Софронов

художественный критик, редактор «Художественного журнала».

§1

День труда помечает не только память о драме мирового демократического движения за справедливость, о популяризации социализма в конце XIX века через лозунг о сокращении рабочего дня, о полицейском насилии — но и о неоднократных возвратах их непрекратимости, о до и после этих незакрытых процессов. Помимо разгона демонстрации рабочих в Чикаго 134 года назад, я слышу реверберации всего, что последовало из того, как вопрос класса стал видим с той жестокой ясностью, что может быть идеологически вытеснена, но никогда — избавлена. Десять лет также «Первомайскому конгрессу творческих работников» (2010–2012), коллективному начинанию, изменившему параметры постсоветского художественного рассуждения. Он подвергся вытеснению, был экранирован забвением, но оттого еще более значителен в той трагичности, чей фарс как призрак навещает нас повтором. Без того, как тот Конгресс парресиастически прорвал табу на речь о труде, о прекарности (введя это слово в наш вокабуляр), о реалиях эксплуатации и несправедливости, трудно представить ушедшее десятилетие.

§2

Обнаружил себя соавтором открытого письма о социально-экономических гарантиях10. Оно сопровождалось петицией и таблицей для потерявших доходы.

Мое убеждение в пользу речи об общественных делах, о политэкономии и ее воздействии на значение совпало с моим поиском публикаций как редактора. Инициированное актером Николаем Мулаковым и кураторкой Марией Пацюк, письмо нашло соавторов в лице хореографов Дины Хусейн, Ольги Цветковой, певца Алексея Коханова и меня. Вышеперечисленные составили инициативную группу, посвященную обсуждению трудовых прав в исполнительском и изоискусстве. Побужденная энергичным призывом Дмитрия Виленского, группа ведет беседы о ценностях, организационных формах, об историческом и зарубежном опыте.

Множественные разговоры и разрозненные инициативы об отсутствующей или нищенской оплате труда вкупе с полным отсутствием гарантий — все это давно указывает на задачу повышения сознательности, на те или иные формы коллективно координированной дееспособности прекариата. Формы более или менее всеобъемлющие, более или менее пересекающиеся с повестками угнетенных меньшинств, а также с более традиционными построениями вроде класса или гендера.

Может показаться, что пандемия и запущенный ей экономический кризис представляют или еще предоставят в себе предпосылки к этому. Однако диктатура, предотвращающая де факто оппозиционные сборы больше трех, и десятилетия деполитизирующей десубъективации ставят почти неодолимые преграды. Не имея о перспективах прекарной солидарности завышенных ожиданий, я все же убежден, что без усилий по восполнению этой ампутированной части социального бытия нет речи о более справедливом будущем или даже о полноценном настоящем или, как я ее вижу, о личной ответственности умственного работника11.

§3

Забота, краеугольная процедура и вытесненная изнанка экономического и биологического воспроизводства, подвергаясь кризисному испытанию в больницах, и дома, и всюду, становится заметной, как хайдеггерьянское подручное изделие в момент поломки (в одной из глав «Бытия и времени», «Забота как бытие присутствия», философ приоритизирует заботу как онтологическое предусловие бытия и его экономики). Из этого возможны разнонаправленные истолкования, условно закрепостительные и условно освободительные.

Либо усугубление шовинистической, патриархатной реакции и их идеологических прикрытий в исторический момент необходимости правящему классу укрепить подчинение, исторгнув материнское тело, загнав силой гендерных, расовых, колониальных Других на их место в иерархии труда и стоимости. Эти процессы не зарезервированы в инстанциях экономического или политического, отнюдь: неореакционные мутации заражают искусство, его мышление12. Они будут нарастать.

Либо радикальная переоценка всех стоимостей, деконструкция всех генеалогий морали, их поддерживающих, в том, что касается распределения — а оно есть сущностный момент производства и того, как тот или иной способ производства ранжирует и интерпеллирует своих субъектов.

Какой труд является производительным и должен оплачиваться, а какой — не считается трудом, обесценивается как непроизводительный и, следовательно, не оплачен? Кто и кому, на чей счет, на кого, за чей счет? И, немаловажно, чем и за счет каких материальностей? Например, нечеловеческого труда природы13. Сколько овнешняется как нерасчитываемая издержка?

Эти вопросы поднимали многие, — но особенно Карл Маркс. Его идея, что «царство свободы есть преодоление царства необходимости» сегодня возобновляется как в теории, например, в левом акселерационизме, в частности, у Ника Срничека; или в деконструктивной постфеноменологии, когда Мартин Хагглунд возвращается к Марксу с идеей глубокого пересмотра понятия стоимости в том, как оно внедрено в способ производства и надстроенный над ним общественный порядок; так и в политике. Не было бы сегодняшнее выявление заботы возможно без пересмотров того, как оценивается труд, Движения домохозяек «Зарплата за домашнюю работу» и одной из его идейных вдохновительниц Сильвии Федеричи, а также первопроходицы концептуального искусства Мирле Ладерман Юкелес в ее долгосрочном проекте «Искусства уборки» (1969–).

По направлению к этому движутся последовательницы и последователи Аллы Митрофановой в русском искусстве, задействующие, помимо лозунга посттруда, ксенофеминистскую денатурализацию биологического воспроизводства и труда вынашивания, переопределяющую матку как средство производства; квирный — гомоэротический и не только — подрыв гендерно-фиксированных разделений труда, наследств и собственностей (имен собственных, прав наследования, эдипово-семейных клеток).

В мире искусства институционально-критические и агитпропные разоблачения коррумпированной подоплеки возгонки и поддержания культурной стоимости, надеюсь, получат толику престижа, что дан той — выдаваемой за нормативную, идеологически регулятивную — микропрослойке художественной рабочей силы, ограниченной на поставку галерейных товаров роскоши или постконцептуально запутанных символических аллегорий, (не)понятных только прошедшим ограничительный ценз компетенции.

Вероятно, приходит время эстетического пересмотра стоимостного режима художественного производства, который попробует как быть адекватным императиву оставаться современным, так и, не менее важно, изобретать и продвигать переоценку стоимостей вообще.

Анастасия Хаустова

критик, автор и редактор Spectate

В условиях пандемии мы, как кажется, уже не можем объединиться против кого-либо, хотя бы близко похожего на нас: другой превращается в радикально Другого — нечеловеческое. Авторы темных теорий и новых онтологий сегодня кажутся настоящими провидцами, и от этого мурашки пробегают по коже. Идеологемы и классовая борьба словно отходят на второй план перед лицом этого радикально Другого, которому нет дела до нашего гендера, цвета кожи или финансового положения. На первый взгляд, опыт глобального объединения перед этим самым нечеловеческим мог бы стать новым солидаризующим опытом и возможностью построить уникальные, доселе невиданные и неслыханные структуры повседневности и межчеловеческого взаимодействия. Но на проверку оказывается, что такая вещь как пандемия еще больше обнажает нашу уязвленность по отношению к идеологии, насилию и властному контролю, интенсифицирует подозрение и становится питательной средой для теорий заговоров и постправды14.

Проблема труда перестает быть локальной и беспокоить разные социальные группы в той или иной степени. Сложно говорить сегодня о большей или меньшей уязвленности отдельных групп, например, строителей, маркетологов или художников. В прошлом году, когда мы пытались сделать профсоюз работников культуры15, проблемы и ущемление прав прекариата по сравнению с салариатом казались вопиющим. Сегодня же под прицелом оказываются все: от курьеров и работников музеев до бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Здесь, по аналогии с повествованием книги Гая Стендинга «Прекариат: новый опасный класс»16 возможны две политики: рая и ада. Граница между ними проходит в условиях готовности и желания меняться и реагировать в соответствии с внезапными пограничными условиями. Те экономики, которые смогут перестроиться, перераспределить налоги и бюджеты, скорее всего не коллапсируют, в отличие от тех, в которых желание сохранить статус-кво и «не лопнуть» возобладает над банальным чувством самосохранения. Адским мне видится вариант, при котором все это рано или поздно закончится, но забудется. Райским — при котором мы сделаем определенные выводы, несмотря на радикальность изменений и степень потерь.

Что в связи с этим станет с искусством — остается только гадать. Возможно, кто-то переиначит для себя высказывание Адорно: после коронавируса нельзя писать стихи. По крайней мере, вряд ли произведения искусства в ближайшее время приобретут статус «товаров первой необходимости», хотя степень солидарности, которую проявляют сейчас некоторые галеристы, меценаты и институции, требует отдельного рассмотрения. Впрочем, искусство в нашей стране никогда таким статусом и не обладало, и именно в этом кроется залог широты обсуждений трудовой проблематики в художественной среде. Огромные массы прекариата обслуживали «завод» под названием «искусство как автономия» с его колоссальной инфраструктурой, каналами распространения и конвенциями. Сегодня, когда этот завод «встал» (что вызвало апокалиптические прогнозы и истерику многих деятелей культуры и искусства), наш взгляд может быть вновь направлен на производственнический и жизнестроительный пафос искусства, на сухой остаток его повседневного функционирования в жизни отдельных людей. Никогда еще не была так близка к реализации утопия авангарда: растворения искусства в повседневности (отсюда разнообразные флешмобы и челленджи, выход в онлайн, «Изоизоляция»). Я боюсь лавины выставок «Как я провел карантин», когда все закончится. Но я очень надеюсь на самокритику искусством своих собственных оснований и того беспомощного положения, в котором оно оказалось. Поэтому, какие бы изменения не предвещала эпидемия коронавируса, нас ждут новые «идеологические войны», в которых искусство должно сыграть свою антиидеологическую роль.

Йожи Столет

киберфеминистка, авторка и переводчица текстов по феминизму и философии техники (Санкт-Петербург)

Летом 2018 года в Минске в рамках самоорганизованной платформы Работай Больше! Отдыхай больше! мы с Полиной Шилкините сделали видео под названием «Мир труда\мир без труда». «Говорящая голова» искусственного (искусственного вдвойне, так как это была имитация ИИ) интеллекта из (не)возможного будущего, на белой кафельной плитке советской столовой, переоборудованной под культурное пространство, говорила нам о новой этике труда с точки зрения техники и автоматизации, о возможности кооперации и сотрудничества между техникой и пост\человеком. Этот вопрос, как и другие, поднятые в рамках РБ!ОБ! в тот и последующие годы, только еще начинают входить в поле обсуждения, во многом благодаря обнажению экономического рабства и уязвимости в настоящий момент. В то время как технологии стали новой и незаметной природой и всего лишь незатейливыми инструментами влияния и самопродвижения, автоматизация труда будет только усиливать трудовую обсессию. Каждому поколению необходимо создавать свою собственную этику технологий, иначе наши трудовые экраны и экраны досуга окончательно превратятся в мастубаторные поверхности.

Еще один вопрос, который мне кажется важным (и гораздо более проблемным), это то, над чем мы работаем в рамках нашей лаборатории внутри н и и ч е г о д е л а т ь с Александрой Абакшиной, — пытаемся распутать связи между трудом и оплатой, трудом и временем, трудом и любовью, что в конечном счете, разрывает связь «время = деньги». Но ведь все должно быть связано, и с чем-то конкретным? Не можем же мы оставить труд висеть в воздухе без всякой опоры? Да и какой возможно сделать мотивацию, если это не деньги? Прежде всего нам пришла идея связать труд с радикальной свободой. В самой сердцевине труда, кажется, есть возможность такой связи, по крайней мере, если отделить труд от принуждения и воскресить фигуру инженер_ки-экспериментатор_ки, освобожденной от идеи технического прогресса.

Труд — свобода.

Редактировали: Анастасия Хаустова, Ольга Белова

- Кстати, если посмотреть на историю вопроса, в нулевых годах в российском современном искусстве вопрос труда, его теоретизация, попытки критики практически не предпринимались, а с десятых годов начинает появляться не только повестка, но и попытки осмыслить положение творческих работников и работниц, разработать правовую методичку, объединиться в том, чтобы отстаивать свои права и т. д. С тех пор трудовая повестка существует волнообразно, то вспыхивая, то снова затухая. — Н. Д.

- Хорошие примеры здесь: Иван Исаев, куратор мастерских «Гаража», Елена Ковальская, арт-директор Центра им. Мейерхольда, Сергей Бабкин, куратор ММСИ. — Н. Д.

- При этом важно отметить, что с точки зрения классической политэкономии художественная деятельность не создает стоимости, а является одним из конечных звеньев в цепи ее перераспределения из других экономических сегментов. Это лишь производная того, что в марксисткой теории было названо «производительным трудом». Иными словами, особый труд художника всегда состоит в создании идей и образов, в которых труд других людей, уже превратившийся в денежную абстракцию, приобретает качественно иное, полностью измененное, концентрированное, сведенное к Идеальному выражению. — Я. А.

- Как в силу постоянной необходимости новых рынков, так и потому, что массовый спрос возможен только при наличии у потребителей соответствующих средств. — Я. А.

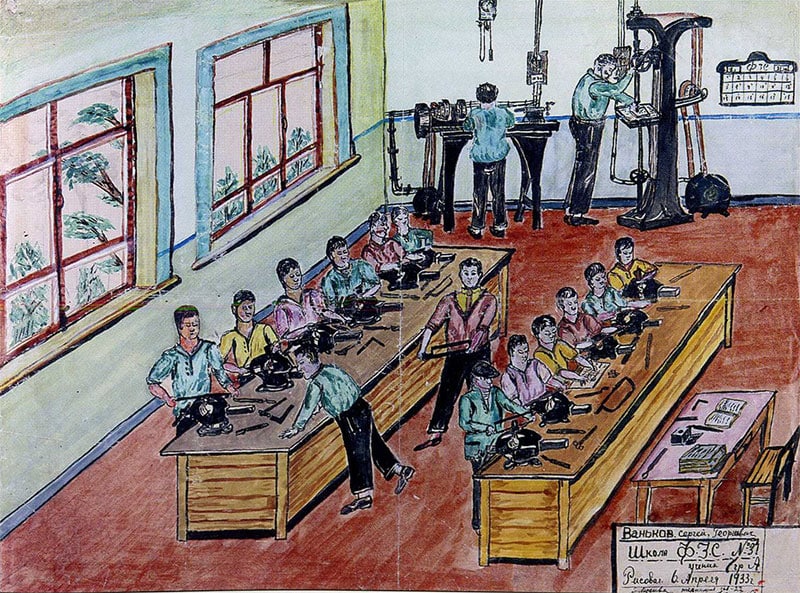

- Борис Игнатьевич Арватов (1896–1940) — советский искусствовед, литературный, художественный критик, а также кинокритик, один из основателей и активных участников ЛЕФа. Выдвигал лозунг «производственного искусства», то есть слияния искусства с производством материальных ценностей. — Прим. ред.

- Набег — это акция-интервенция в пространстве, во всех измерениях и на всех уровнях: физическом, ментальном. Для меня лично это значит легко проникать и так же легко уходить, то есть пересекать различные границы, какие только есть. Это площадка для моих всевозможных исследований и экспериментов с формой, содержанием, сознанием. — Ч. А.

- Перевод с английского мой — О. Т.

- Платформы — это технологии или сервисы, которые накапливают капитал, предоставляя возможность прямого взаимодействия между двумя или более пользователями или группами пользователей. К примеру, Uber, AirBnb, Etsy, Alibaba, Apple Appstore, Yandex.Eda. — eeefff.

- Смотрите гугл-таблицу «Последствия COVID-19 для прекариата». — eeefff.

- COVID19: Поддержка деятелей культуры и искусства. Открытое письмо за социально-экономические гарантии // aroundart.org, 21 марта 2020, http://aroundart.org/2020/03/21/covid19/

- Или творческого прокрастинатора — их взаимно виновное разделение должно быть деконструировано и увидено в своем диалектическом единстве. Или в контингентности совпадения, как учит Йоэль Регев, осмыслявший эту проблемную фигуру труда: прокрастинация должна быть реабилитирована. Или в феноменологическом временнóм различании, предшествующем фиксации.

Ранее меня заинтересовало слово «люмпен» в его приближении к прекариату, и я обнаружил не только их сочетание в указании на классовое положение большинства художественного мира, но и давнюю традицию фигуры люмпена в санкт-петербургском искусстве: от Андрея Фоменко и «Новых тупых» к Роману Осминкину и н и и ч е г о д е л а т ь. Осминкин в предложенном им неологизме «люмпенпрекарий» подметил комически важное. — Е. С. - Об этом был Бюллетень художественной критики Термит № 2 (2019). — Е. С.

- Последним понятием пользуется Джейсон В. Мур в «Капитализме в паутине жизни: экология и накопление капитала» (2015). — Е. С.

- Взять хотя бы возникшие расистские настроения против белых мигрантов в Индии, многочисленные ролики об искусственно созданном в США вирусе, «правую» риторику в отношении китайцев, которая сегодня слышна из разных уголков планеты. — А. Х.

- В 2019 году, после инцидента с невыплатой гонорара за тексты в аукционном доме Vladey, я инициировала работу над созданием профсоюза работников культуры. К сожалению, профсоюз так и не был создан, но я очень благодарна за те деятельные общение и опыт Насте Дмитриевской, Лере Конончук и Нику Дегтяреву. — А. Х.

- Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2014