Первоначальная версия текста была готова 23-го февраля, и ей оставалось только пройти редактуру. Но наступило 24 февраля, и по понятным причинам публикация эссе про «Ужас» была поставлена на паузу. Дело не только в том, что «вина выжившего» не давала продолжать работать: было острое ощущение, что сейчас нужно сосредоточиться на текущих событиях и есть более важные темы для общественного внимания. К тому же хотелось понять, есть ли вообще смысл в тексте про жуткое и ужас в искусстве, когда сама действительность переполнена ими. По прошествии времени я только больше убедился, что искусство, связанное с категориями Ужаса, Жуткого, «темного» Возвышенного, а также Непредставимого (темой, выросшей на поле катастрофы), необходимо как инструмент слома идеологий и приближения к реальности. Этим мыслям и политическому потенциалу хоррор-эстетики посвящена большая часть интервью1 для Spectate, которое мы с Анастасией Хаустовой записали в августе этого года.

Я до сих пор верю (не без доли наивности), что если бы люди больше интересовались и взаимодействовали с искусством такого рода, вероятность оказаться в этой точке катастрофы была бы ниже. К тому же у меня всегда было чувство, что прекрасное и красота в искусстве служат анестезией для критического мышления и не способны подорвать основы устоявшихся воззрений и идеологий. Таким образом, критика самой культуры становится невозможной во многом потому, что эти эстетические критерии могут вообще не иметь с реальностью точек пересечения, а служить лишь пустым украшением или рекламной оберткой для иллюзий. Мне кажутся тщетными попытки вычистить искусство от всякого смысла и отдать его на откуп «сетевой логике»2, которая наполняет художественное произведение каким угодно смыслом. Сейчас это выглядит не как эмансипация объекта искусства, а как побег от любой ответственности за свои высказывания.

В итоге спустя девять месяцев я вернулся к работе над текстом и завершил его. Единственное: в первоначальной версии эссе речь шла об эстетике ужаса и ее практическом воплощении в российском современном искусстве, теперь же слово «российское» мне кажется здесь уже неуместным. Многие уехали из страны. События этих месяцев сильно повлияли на тех художников и художниц, чьи работы были упомянуты в эссе. Кто-то поставил на паузу свою практику, кто-то и вовсе пытается понять, возможно ли художественное высказывание сегодня в принципе, и если да, какую форму оно может принимать. Когда я работал над текстом в первый раз, у меня было ощущение, что я описываю зарождающееся направление. Сейчас, спустя десять месяцев, я просто надеюсь, что он не станет ему некрологом. В любом случае, те инструменты и идеи, что описаны в эссе, все еще могут послужить теориям и практикам создания искусства.

В своем эссе я хотел бы разобрать тему эстетики ужаса и ее категорий — «темного» Возвышенного и Жуткого, — а также рассказать о некоторых современных художниках и художницах, практика которых связана с этой темой. Но начать хочется сразу с пояснения вопроса, часто задаваемого на экспозициях, связанных с темой ужаса. Последний раз я слышал его на выставке «В пыли этой планеты»3 во время экскурсии, которую проводил куратор Александр Буренков для студентов школы Родченко. Звучал он так: «Если это выставка про ужас, то почему она не пугает?». Это довольно типичная ремарка, которую делают, когда дело касается искусства и хоррор-эстетики. Попробуем разобраться.

В опыте кинематографии существует трудность определения жанра ужасов. Хоррор разрушает границы жанра и противоречит концепции классификации как таковой. В самой его сердцевине заложено сопротивление и ускользание от привычных жанровых рамок, по этой причине некоторые исследователи (например, Ноэль Кэрролл) приходят к выводу, что хоррор не обладает каким-то конкретным объединяющим качеством, а все аспекты и характеристики, присущие ему, можно свести к семейному сходству4. Другим подходом, который все-таки пытается найти общее основание для хоррора, может быть теория профессора кинематографии Рика Олтмана. Он понимал жанр как некий контракт со зрителем, который обещает при просмотре фильма определенную эмоцию, и для киноленты в жанре ужасов это, в первую очередь, будет страх. Ну или испуг, как в версии студентов школы Родченко и многих других зрителей, у которых есть исторически сформированное ожидание именной этой реакции, когда речь заходит об ужасах.

Если все-таки взять за основу хоррора страх, то встает вопрос: страх какого рода? Ведь абсолютно разные вещи для разных людей могут быть страшными и вызывать разный эмоциональный отклик от психологического дискомфорта до того самого испуга. С одной стороны, разбираться во всех нюансах и отличиях аспектов страха, казалось бы, бесполезное занятие. С другой — это важный момент для понимания того, что хоррор и жанр ужасов в целом не сводится к нашей рефлекторной реакции на него.

Стандартным подходом к градациям страха является классификация Стивена Кинга. В оригинале это три уровня страха: gross-out, horror и terror5, обычно переводимые как «отвращение», «страх» и «ужас» (в других публикациях можно найти вариант «отвращение», «ужас» и «страх» соответственно, поэтому лучше пользоваться оригинальными английскими дефинициями, а не гадать, скрывается ли под словом «ужас» terror или horror). На самом деле, нет четких определений страха и ужаса, они могут варьироваться в разных источниках. Так, например, в Википедии (почему бы и нет), ужас рассматривается как высшая степень страха, которая вызывает у человека оцепенение, а страх, в свою очередь, — это что-то, что заставляет отреагировать в духе «бей или беги» (т.е. то, что мы могли бы назвать испугом). Там же сказано, что ужас по латыни — террор (лат. terror). Не правда ли, это запутывает нас еще больше?

Важно, что эти градации страха были выведены еще до Кинга, в конце XVIII века в эпоху появления готического романа. Эту классификацию можно найти у английской писательницы Энн Рэдклифф в эссе «О сверхъестественном в поэзии»6. Для Рэдклифф terror (то, что переводят и как ужас, и как страх) был связан с напряженной атмосферой и, скажем так, предожиданием ужаса, тем, что в современной теории и кинематографе принято называть саспенсом, который разительно отличается от испуга. Для создания саспенса с помощью целой совокупности художественных приемов (которые справедливо были обозначены киноведом Дмитрием Коммом «технологией страха») нагнетается тревожная атмосфера, но без прямой демонстрация объекта ужаса, характерной для испуга. Получается, что задействуя саспенс, мы получаем вид страха на порядок выше и сложнее просто испуга, и это происходит во многом благодаря тому, что объект ужасного остается неизвестным. Современный хоррор и произведение жанра ужасов в целом обращаются именно к этой атмосфере тревоги. Испуг вторичен, характерен для скримера, и чаще несет лишь функцию разрядки накопившегося психического напряжения во время просмотра фильма.

Возвращаясь к классификации Рэдклифф, terror — это тот вид ужаса, который пробуждает воображение читателя или зрителя, сталкивает его с непредставимостью объекта ужаса. Можно назвать это состояние ужасом столкновения с неизвестным. В более поздней готической традиции, у писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, такой вид ужаса будет представлен как сверхъестественный ужас, ужас как «соответствующее по напряженности отражение человеческой реакции на неведомое»7. Сверхъестественный ужас сцеплен с неописуемым, из-за чего его невозможно изобразить, он находится в зазорах визуального и явленного. Из-за этого, кстати, так часто страдают экранизации по Лавкрафту: наивно полагать, что прямая демонстрации ужасного или чего-то отвратительного непременно служит инструментом выражения ужаса. Например, фильм 1982 года «Нечто» вызывает ужас не только от созерцания чудовищных форм существа, но и от осознания витальности самой материи, а гнетущее чувство Жуткого возникает по причине того, что каждый из героев может быть чужеродным агентом.

Лавкрафт рассматривал ситуацию столкновения со сверхъестественным ужасом как эстетическое чувство благоговения перед неизвестным. Такой готический подход подводит нас к ужасу как форме Возвышенного. Возвышенное — это категория эстетики, которая характеризует внутреннюю значительность предметов и явлений, нечто превышающие нас, то, что через форму выражения не может проявить все ее содержание. Подход Эдмунда Берка, который разрабатывал эту категорию еще до эстетического проекта Иммануила Канта, здесь более релевантен, так как Возвышенное у него сочеталось с ужасом, было «темным и мрачным». Следуя современным тенденциям, можно окрестить его как «темное» Возвышенное. При этом возникает логичный вопрос, как могут страх и эстетическое переживание уживаться вместе, тем более если Возвышенное, в понимании Берка, несет в себе угрозу человеческой жизни? Довольно просто: интенсивность страха и боли, которые мы испытываем при столкновении с Возвышенным (особенно в произведениях искусства или в фильмах), не настолько интенсивны и не ведут к физическому и ментальному разрушению (разве что к разрушению его представлений, о чем пойдет речь дальше), поэтому мы можем переживать это столкновение как некий эстетический опыт.

При этом, следуя идеям спекулятивной философии второй волны8, этот опыт находится в «темной» парадигме. Так, американский философ Юджин Такер пишет: «Ужас — это случай возвышенного, даже если, согласно Канту, этот избыток, это ошеломление, в конечном итоге восстанавливается рефлексивным сверхчувственным разумом и, таким образом, помещается в рамки внутреннего “я”, находящегося в корреляции с внешним миром»9. Подход Канта к Возвышенному был проблематичен: он считал, что разум может позволить возвыситься над этим «ошеломлением», — тогда как в глазах современной философии человеческий разум дискредитировал себя, а категория Возвышенного стала связана с крахом разума (рефлексивным или сверхчувственным — не важно).

Французский философ Жан-Франсуа Лиотар также говорил о Непредставимом как о проявлении Возвышенного: по его мнению, именно в этой категории человеческий разум наталкивается на границы своих возможностей и терпит неудачу. Такая позиция схожа с подходом к ужасу уже упомянутого Такера, который считает, что в месте, где человеческая мысль находит собственный предел, возникает ужас (соответственно, там можно искать и Возвышенное): «Вместо клишированных образов бурных, переполненных и сияющих переживаний полноты и света эти явления — возвышенное, нуминозное, готическое — напротив, являются крахом опыта и, следовательно, крахом человеческого сенсорного и когнитивного аппарата»10.

В контексте ужаса как эстетической категории, обнаруживающей себя при распаде наших знаний о мире, можно говорить и о Жутком. Жуткое понимается здесь и как привычный порядок вещей, который идет не так, как заведено, и как что-то хорошо знакомое, в чем обнаруживается элемент, переформатирующий наши представления о нем и порождающий страх (точнее, тот самый terror по Рэдклифф). Если бы все предметы вашего дома были заменены копиями, только с небольшим отличием, это было бы идеальным иллюстративным примером Жуткого11. Это понятие стоит на пересечении психоанализа и эстетики, и, в первую очередь, известно по эссе Зигмунда Фрейда «Жуткое» (Das Unheimliche, 1919). На родном языке Фрейда Unheimlich — недомашнее (теперь смысл примера с домом должен стать еще понятнее), слово-оксюморон. В 1933 году психоаналитик Мари Бонапарт, ученица Фрейда, перевела его на французский как «беспокоящая странность»12. Но первым, кто обратился к этой категории, был немецкий психиатр Эрнст Йенч (его эссе 1906 года Zur Psychologie des Unheimlichen у нас перевели как «О психологии сверхъестественного»), и именно на него ссылается Фрейд в своем тексте о Жутком: «Один из самых надежных приемов без труда вызвать впечатление жуткого с помощью повествований основывается на том, чтобы оставить читателя в неведении: является ли некоторая фигура человеком или, допустим, автоматом…». Здесь снова возникает мотив неопределенности, неведения, двойственности, террор двусмысленности в знаниях о мире: живое имеет признаки неживого или наоборот. Фрейд обнаруживал Жуткое в неумышленном повторении, сбывшемся предчувствии и т.д. Психологическая ситуация Жуткого — это когда мы не чувствуем себя уверенно в нашем новом наборе убеждений, а старые все еще существуют.

При этом Жуткое связано с реализмом: оно оставляет нас в реальности, не вводя элемент сверхъестественного (в рамках которого, в отличие от Жуткого, реальность нарушена или подчиняется совершенно другим законам), но разрушает наши представления. Сверхъестественное, в таком отношении, проявляется как один из возможных спекулятивных сценариев, разворачивающийся после, скажем так, свершения Жуткого момента. Но можно и снять эту дихотомию Жуткого и Сверхъестественного, следуя логике произведений Лавкрафта, который неявно утверждает, что не существует различия между естественным и сверхъестественным, потому что последнее является лишь другой разновидностью природы, лежащей по ту сторону человеческого понимания.

Возвращаясь к Фрейду, можно заметить, что он упустил из поля зрения Кантовское понятие Возвышенного, которое находится с Жутким в смежных отношениях. Жуткое не обрушивается на нас как Возвышенное, но способно оказывать схожий эстетический эффект. При этом Жуткое приближается к готическому ужасу, когда нет очевидной опасности, из-за чего его можно отнести к тому самому террору Рэдклифф.

В итоге, провалы в наших представлениях сложно выражать в языке, следовательно, для работы с такими категориями как Возвышенное, Жуткое, Непредставимое нужен скорее не теоретический подход, а именно эстетический. Искусство — нефилософский способ философствования в условиях краха представлений и наших знаний о мире. Современное искусство обращается к вышеописанным категориям, уходя от понимания эстетического как прекрасного, и начался этот процесс еще с модернизма, который отказ от обслуживания этой категории стал возводить в абсолют. По большей части современное искусство также, как и жанр ужасов, сопротивляется какому-то определению и нарушает установленные рамки: пересматривает понятие нормы, идентичности, фигуру Другого. Оно пытается осмыслить и переработать реальность через художественные образы — иногда тревожащие, иногда вызывающие ужас, — следуя критическим или экспериментальным путем. При этом примеров современного искусства, которое обращается к категориям Непредставимого, «темного» Возвышенного и Жуткого, а также к кинематографической эстетике хоррора, становится все больше.

Конечно, примеры интереса к такого рода темам существуют и у предыдущих поколений авторов. Так, художник и фотограф Грегори Крюдсон выстраивает кинематографические мизансцены, которые наполнены саспенсом и порой похожи на кадры из фильмов ужасов. Художница Сара Ситкин исследует телесность, создавая сборки человеческих частей тела, тем самым меняя наше восприятие наших органов, тела и идентичности. По сути ее работы являются комментарием к Жуткому, когда собственное тело становится пристанищем Иного. Похожая проблематика занимает Берлинду де Брюйкере, чьи скульптурные тела подвергаются деформации и изменениям. Но интереснее ее работы с фигурами, напоминающими очертаниями лошадей, которые в сухом остатке являются выражением непредставимости войны. Напрямую с темой Жуткого как «недомашнего» работает немецкий художник Грегор Шнайдер. Его главный проект в этой сфере, который находится в немецком городе Райтд — «Мертвый дом», в котором Шнайдер создал дополнительные стены, замуровал проходы, в результате получив параноидальный дом-лабиринт.

Также в сфере Возвышенного ужаса есть и другие примеры: атмосферные, практически кинематографические, инсталляции американского художника Эда Кинхольца и японской художницы Чихары Сиоты; оккультные и связанные с потусторонним художественные практики итальянской перформансистки Кьяры Фумаи; обращающие к ведьмачеству работы исландской художницы Габриэллы Фридриксдоттир.

Минималистичные инсталляции Терезы Марголес говорят о невыразимом ужасе и теме смерти. Шокирующие работы из поколения молодых британских художников Абигейл Лейн (инсталляция с кровавыми обоями) и Маркуса Харви (портрет, посвященный серийной убийце детей — Майре Хиндли — и нарисованный детскими ладошками) также обращаются к феномену Жуткого. Даже Энди Уорхол был зачарован смертью и воспроизводством ее образов, в том числе и в повседневности: его «Катастрофа с тунцом» из серии «Смерть и катастрофы» идеально дополняет «Банки супа Кэмпбелл».

Этот список при желании можно продолжить и дальше, но здесь я хотел бы обратиться к опыту художников и художниц (к коим я причисляю и себя), работающих (и работавших в России) с эстетикой ужаса. Авторы и авторки этого круга используют в своей практике не только простые решения в виде визуальных отсылок к хоррорам, а идут дальше, пересобирая саму ткань высказывания, обращаясь к категориям «темного» Возвышенного и Жуткого13.

Первая художница в этом списке — Рина Вольных. В своей практике она обращается к теме женской гендерной социализации, снабжая свои работы готическими образами и типажами. Основной фокус в ее произведениях приходится на пубертатный период взросления, потому что «hell is a teenage girl», цитирует Вольных героиню из фильма «Тело Дженнифер». Интерес к этой теме обусловлен наиболее уязвимой позицией, в которой находится девушка-подросток, чье тело претерпевает изменения и уже начинает ощущаться не как свое собственное. Как считает сама художница14, в ситуации взросления девушка-подросток вынуждена говорить метафорами и искать для этого обходные пути, даже когда речь идет о ее собственной телесности. Все это порождает вытесненный элемент, который возвращается в жутких, готических формах15.

Так, в своей тотальной инсталляции, показанной в рамках резиденции в «Открытых студиях», Вольных воспроизводит пространство испещренной различными отсылками к фильмам ужасов и поп-культуре женской уборной — некий подростковый мир, который может одновременно быть и домом и тюрьмой, прекрасно выражая тему Unheimlich.

Другая иллюстративная работа в этой теме — «Пять демонов Милагрос Эспосито Ди Карло-Миранда», в рамках которой художница занимается реинтерпретацией широко известного сериала «Дикий Ангел», совмещая историю взросления и одержимости. По сюжету Милагрос попадает в капиталистический мир, где для того, чтобы адаптироваться в нем, у нее есть пять идентичностей. Каждая из них, несмотря на наличие имени, оказывается довольно объективирующей, фрагментарной и, собственно, выступает как демоническая сущность. Одержимая Милагрос в течение всего хронометража пытается избавиться от своих демонов (потому что где сама Милагрос в этих субличинах — неясно). Ситуация усугубляется двумя патриархальными порядками, которые окружают ее в виде церкви и, скажем так, любви к Иво (которая по сути выражает представление о месте женщины в социуме). Вольных в своей работе, занимаясь пересборкой видео через историю демонической одержимости и темы «истерии», добавляет в каждую серию характерные визуальные тропы этого жанра: поворот головы, неконтролируемую агрессию, левитацию, телекинез, телесные увечья.

В дальнейшем Вольных продолжит работу с практиками переформатирования патриархального порядка, прибегая также к изучению постсоветского культурного пространства. В пример можно привести выставку «Зверобой» в ММОМА, которую она делала совместно с Любой Саутиной16. В этом проекте за основу была взята детская книга Софьи Могилевской «Девочки, книга для вас!», которая рассказывает о том, как девочкам правильно быть хозяйкой (и, в сухом остатке, существовать в патриархальном мире)17. Экспозиция выставки — перефразирование этой книги; художницы дополнительно вшивают жуткое измерение в существующие культурные коды. Так, все бытовые предметы в книжке заменены на «волшебные дары» от царевен из народных сказок и снабжены подробными инструкциями применения. Среди этих «волшебных» вещей можно найти куклы-кукушки, убивающие мужскую потенцию, усыпляющие рубахи, рушник, вызывающий зависимость. Таким образом, через эти предметы бытовая рутина превращается в практики сопротивления.

Во всем проекте встречается множество символов и «тайных знаний». Отдельным приемом становится вышивка, которая предваряет всю экспозицию. Как и открывающее панно в фильме ужасов «Солнцестояние», она уже содержит в себе основной спойлер и раскрывает все содержимое для внимательного зрителя. По сути экспозиция представляет собой пространство «русской сказки». Как подмечает Вольных, «русское» здесь — визуальный язык советских кино-сказок из 70‑х. Очень иронично в этом контексте смотрится как и видео в стиле «В гостях у сказки», в котором девочкам рассказывают, откуда берутся дети (например, из отрезанного пальца), так и специально снятый художницами видеоклип ВИА «Рукоблудницы». Текстом для клипа служат «наставления», которые царевна дает различным Иванам (собирательный образ мужчины из сказки), а музыкой — модный трип-поп с примесью диско.

Практика художницы и режиссерки Дианы Галимзяновой лежит в смежной области кино и видеоарта. Ее дебютная кинолента «Самая светлая тьма», на первый взгляд, рассказывает нам детективную историю в жанре нуар, построенную на реверсивной драматургии. С первых кадров зритель оказывается в самой гуще событий и далее, словно детектив, распутывает историю (чаще всего безуспешно). Галимзянова также обращается к женскому образу femme fatale. Во многом благодаря критическим текстам Лауры Малви18 мы знаем, что женщины в нуаре чаще всего выступали неким объектом наслаждения для мужского взгляда и не имели своей собственной субъектности. Не являясь двигателем сюжета, единственное, что могли такие персонажи в фильме — это быть источником или причиной проблем или даже зла. В фильме же Галимзяновой женским персонажам дана полная свобода творить сюжет. Так, одна из главных героинь — психологиня, — сохраняя свою «демоническую сущность», присущую нуарной героине, становится центральным персонажем: не пассивным элементом, а субъектом истории киноленты.

Продолжая логику перестройки привычных канонов, другим таким проектом является полнометражный фильм «Murder girl», который повествует о блогерке-маньячке19. Главная героиня фильма, серийная убийца, ведет блог на ютубе, в котором рассказывает о своих похождениях. Диана, таким образом, не только создает сюжетную фабулу, но и выделяет насильственную интенцию социальных медиа. Нетрудно представить, какой успех в реальности мог бы иметь такой блог. Если говорить о форме этой киноленты, то в ней сочетается и документальная съемка, и эстетизация кадра, характерная для фильмов джалло20. Продолжая пересматривать место и роль женского персонажа, Диана работает с тропами слэшеров. Традиционно в слэшерах женщина выступает либо в роли жертвы (при условии нарушения общественных моральных норм), либо в качестве final girl — последней девушки (если ведет праведную жизнь). Final Girl — термин, введенный Кэрол Кловер в эссе «Ее тело, он сам: гендер в слэшерах». В Murder Girl — история про final girl вывернута наизнанку: главная героиня фильма спаслась и избавилась от роли жертвы так, что ушла в другую крайность и сама стала маньяком. Следуя логике Кэрол Кловер, можно сказать, что Murder Girl так «фаллизируется», что сама становится убийцей21. Недаром в трейлере мы видим, как блогерка-убийца ходит по рынку и выбирает себе нож — один из очевидно фаллических символов.

Другим проектом, работа над которым закончилась совсем недавно, является трэш-хоррор под названием «План 9 с “Алиэкспресса”». Этот фильм снимался на небольшой бюджет и задействовал в качестве актеров друзей и знакомых режиссерки. Сам съемочный процесс включал в себя довольно большое количество людей, которые, словно в лучших традициях партиципаторного искусства, создали совместное с художницей произведение или, если угодно, хэппенинг, документальным свидетельством которого в дальнейшем и стало игровое кино.

Даня Орловский также задействует видео в качестве медиума высказывания и исследования границы нормальности. Самым ярким примером в его художественной практике служит сериал-сказка «Морок». Серии «Морока» неподготовленным зрителем, случайно обнаружившего их, могут восприниматься как так называемые проклятые видео (словно из наследия культуры крипипасты), уже одним этим вызывая ощущение жути. Но это только на первый взгляд.

«Морок» — это видеоматериал, где сходятся редко сочетаемые вместе явления: мистического-технологического, страшного-комичного, живого-мертвого. Главный герой или героиня сериала — Баба Яга неясного возраста, которую играет сам художник, — сказочный проводник между мирами живого и мертвого и в некоторых интерпретациях вообще не человек. Этот персонаж существует в пространстве видео как некий вирус-код или странный вид жизни-после-смерти (смерти советской культуры), отсылает нас к образу из советских киносказок и является своего рода наследником травести Бабы Яги, сыгранную актером Георгий Милляр, который, по словам Орловского, «контрабандой протянул квир в советское сознание». Действие сериала происходит вокруг дачного сарая, где художник собирает различные странные и жуткие предметы в безумный интерьер. И надо сказать, что в антураже дачного сарая они выглядят гармоничнее, чем в помещении галереи, где обычно экспонируются подобные объекты в рамках эстетики ООО.

Сериал «Морок» — это одна из частей большого мира, включающего компьютерную игру22 и перформансы. Забавно, но свое начало он берет в проекте «музыкальной студии» художника «Дача рекордс»: «Морок» вырос из экспериментальных видеоклипов к его собственным трекам.

Вселенная «Морока» расширяется и просачивается и в реальность соцсетей. В начале эфира live‘а в инстаграме под названием «Волком выть» зритель видел лес и слышал голос советского диктора, звучащего в записи с найденной художником пластинки. Диктор на полном серьезе рассказывает, как нужно правильно завывать, чтобы выманить волка. Художник, следуя инструкциям, входит в кадр и начинает выть, пытаясь таким образом наладить связь с волками, доводя до абсурда идею контакта с нечеловеческими агентами.

Достойны упоминания и ранние минималистичные работы Орловского, которые вписываются в эстетику Жуткого. В начале одного из видео мы видим двух уточек, размеренно плавающих в водоеме. Идиллия медитативной картинки нарушается в момент, когда мы понимаем, что одна из птиц ведет себя странно (беспокояще странно) и неестественно. К нам приходит осознание, что уточка никогда не была живой, только если не наделять ее пластмассовость какой-то особой витальностью. В этот же момент становится очевидным, что вторая утка (точнее селезень) такая же искусственная. Они обе — просто муляжи. На самом деле, в движение утки приводятся благодаря то ли легкому дуновению ветра, то ли хаотическому движению молекул воды. Получается, что они ведут свою собственную жизнь, при этом являясь неодушевленными предметами. На каком-то уровне эта работа ставит вопрос, не являются ли живые существа, в том числе и сами люди, такими же механизмами, ведомыми какими-то внешними силами. Такой простой объект как пластмассовая утка выводит нас на уровень осмысления психического автоматизма.

Еще одним комментарием к феномену зловещего служит видео, которое демонстрирует пространство запертой комнаты. Единственное, что мы можем видеть в ее темноте — это небольшая прослойка света под дверью, где за порогом происходит какое-то движение. Что там происходит конкретно, мы не знаем, оставаясь в тягостном ощущении ожидания того, что может случиться дальше (или того самого предожидания ужаса). При этом сама поверхность видео напоминает минималистичную, с расчерченным пространством, живопись Барнетта Ньюмана или разрезанный холст Лучо Фонтаны, только Орловский прорезает или расчерчивает пространство видео. Интересно, что мы привыкли говорить о работах Фонтано как о скульптуре и действии художника, но не задумываемся о том, что может таиться по ту сторону холста.

В контексте живописи как медиума, хранящего в себе потенциал эстетики ужаса, работает Мика Плутицкая. Эта художница обращается к теме коллективной памяти и созданию мифа, исследуя наследие прошлого как пространства, связанного с вытесненным. Живописная практика Плутицкой строится на дублях и повторных интерпретациях. Так, в проекте «Девочка, с которой ничего не случится», показанном в рамках коллективной выставки в Artwin Gallery, образ Алисы Селезневой повторялся на листах бумаги множество раз, искажаясь до неузнаваемости. Название, позаимствованное из книги об Алисе, хорошо выражает подход Плутицкой к пониманию советского кинематографического наследия — еще одного визуального материала, с которым работает художница.

Плутицкая считает, что в кинематографе СССР не было места для такого жанра как хоррор, потому что он связан с чем-то неконтролируемым и иррациональным, т.е. с непозволительными для советской власти вещами. Советский кинематограф тщательно выстраивал свое повествование, вытесняя все неудобные темы, создавая выхолощенное пространство, где нет места для эстетики ужаса. В поле советского кинематографа не было места для явлений, выходящих за рамки нормальности, в то время как в реальном пространстве все это присутствовало. При просмотре советских фильмов часто возникает ощущение скрытой угрозы, которая прячется за кинофасадом выстроенного социалистического счастья. Можно сказать, что порой советский кинематографический мир не дотягивает до «живого» и проваливается в «зловещую долину»23. В этом измерении как раз и возникает мотив Жуткого, пространство фильма выступает как место конфликта Ид и Супер-Эго. Плутицкой интересно, как бессознательное все равно будет прорываться в тщательно сконструированную систему, поэтому Плутицкая вводит элементы хоррора в свои работы, желая вернуть обратно в поле культуры то, что было вытеснено цензурой. В таком контексте ситуация, где в фильме про Алису Селезневу ее преследуют двое взрослых мужчин, чтобы заманить в заброшенный дом, фраза «Девочка, с которой ничего не случится» приобретает уже другие коннотации.

Помимо практики работы с советским кино-наследием, Плутицкая также обращается и к современному хоррор-кинематографу. В выставке «Типовой проект», который проходил на Фабрике, были прямые отсылки к фильму «Солнцестояние» Ари Астера, точнее — прямое визуальное сравнение. Так, на отдельном столе были параллельно расположены кадры из «Солнцестояния» и документальная фотосъемка из пионерских лагерей. Плутицкая сознательно провела параллель между двумя сообществами — закрытой шведской коммуной культистов из «Солнцестояния» и пионерской сменой, — вычляняя общую структуру закрытого и удаленного места в лесу с населяющим его сообществом со своими специфическими идеологическими ритуалами, которые заканчиваются костром. В первом случае ритуальным костром для жертвоприношения, во втором — пионерским костром — но вопрос, насколько второе не могло бы стать первым. Как считает сама художница, такая схожесть сообществ и их обрядов связана с тем, что во многом «СССР в смысле отношения к детству был скорее архаичной культурой».

У многих вышеперечисленных художниц и художников прослеживается интерес к прошлому, в том числе советскому, как источнику мифов и идеологем, которые возвращаются некими призрачными сущностями, преследующими современность. Эти призраки требуют упокоения, проработки прошлого посредством искусства, его изживания в культурном поле (и мы можем сейчас наблюдать воочию, что бывает, когда этого не происходит).

В той же области исследования «трудного» наследия лежит и часть моей художественной практики. Так, в своем последнем проекте «Наследие», созданном специально Анненкирхе в Санкт-Петербурге, я обращаюсь к одному из неупокоенных периодов истории — сталинским репрессиям. Серия спиритических полотен жертв сталинских репрессий, а именно портретов служителей лютеранской церкви, сделана на основе их старых фотографий.

Этот проект не только сосредотачивает внимание на репрессиях, которые осуществлялись по идеологическим причинам, но и является в какой-то мере жестом ответственности. Ответственности, связанной с памятью о прошлом, которую нужно сохранять, а не хоронить, чтобы произошедшее не смогло повториться.

Сам этот проект вырос из художественной практики, исследующей «образ-явление», а также из предыдущих проектов, таких как «Призраки прошлого». В нем я создаю призрачные образы на стенах помещения, связанные с историей того или иного места, используя для этого старые фотографии. Концептуальное прочтение фотографии подразумевает присутствие призрачного в этом медиуме, его связь со смертью и ушедшим временем. Так, например, в «Призраках НИИДАРа» изображения, которые на первый взгляд кажутся просто разводами на стене, при ближайшем рассмотрении приобретают жуткое измерение, оказываясь очертаниями людей. Для создания этой работы использовались найденные на территории НИИДАРа выброшенные фотографии, на которых были запечатлены ушедшие моменты заводской жизни людей. Я отказался от непосредственной демонстрации снимков в пользу «образа-явления», воссоздающего скорее ощущение присутствия, чем репрезентации.

Во всех этих проектах происходит попытка сохранения памяти через аффект Жуткого и переживание опыта соприкосновения с потусторонним. Такой опыт действует сильнее, чем простая демонстрация фотографии, и оставляет уже свой отпечаток в памяти зрителя.

Работа «Они все слышат», которая стала частью экспозиции моей выставка «Магический круг. Опыты антиномии» в NII SPEDA, также является продолжением темы неупокоенного прошлого и его возвращения через образы Жуткого. Это были сайт-специфические объекты, сочетающие в себе тело паразитического гриба трутовика с одной стороны и образ раковины человеческого уха — с другой. Они несли в себе память о советском прошлом здания, в котором находилась галерея, и служили маркерами спрятанного и потаенного. Во время ремонта здесь обнаружили провода от прослушки, которые тянулись по всему пространству и, как мицелий гриба, пронизывали стены здания. Грибовидные уши, помещенные мной в технические отверстия, которые остались от розеток или где проходили провода прослушки, сделали видимым то, что ранее было скрыто.

Вся экспозиция выставки «Магический Круг. Опыты антиномии» представляла собой тотальную инсталляцию в виде лаборатории. Эта лаборатория была обозначена как место для представления живых противоречий, где сходятся естественное и сверхъестественное, научное и оккультное. Например, противоречие, выражающее логику несоизмеримости между Жизнью и живым, раскрывалось в серии работ «Кабинет редкостей». В этой серии малые скульптурные формы, которые выглядят как некие живые существа, были собраны из неживого материала — из отмерших остатков природы (сухоцветы, веточки и т.д.). Помимо темы виталистической силы материи и оживления неживого, эти существа выступали как воплощение придуманной мной эстетической подкатегории «Анхюгге», обозначающей одомашнивание Жуткого. В этих скульптурах есть и что-то домашнее из кабинета редкостей (хюгге), и особая форма жизни и витальности (жуткое — unheimlich). Эти «создания» обращаются к чему-то глубинному и архетипичному, позволяя по-новому посмотреть на фигуру «монстра», которая воплощает в себе Другого. Представление фигуры монстра (типичного обитателя фильма ужасов) в позитивном ключе позволяет на каком-то уровне стать более открытым для Другого и Иного. Таким образом, инаковое может перестать быть таковым, если поменять контекст восприятия. Также в лаборатории была продолжена работа с темой «образа-явления», с акцентом на фотографии как спиритическом медиуме. Именно для этой выставки я впервые создал спиритические портреты, которые выражали другое противоречие — материализацию нематериального.

В целом, в выставке я попытался провести связь между эстетикой ужаса и пространством оккультного. Ведь последнее на поверку часто оказывается попыткой выхода за границы, очерченные нормативностью, или новым способом считывания или пересмотра реальности24. Так, если смотреть на оккультное как альтернативный источник наших знаний и взаимодействия с миром, хорошим примером может стать художественная практика Александры Сухаревой, которая в своих процессуально-ориентированных работах исследует взаимодействия материи и различных когнитивных жестов. Например, ее работа, которая была представлена в Музее современного искусства «Гараж» на выставке «Мы храним наши белые сны. Другой Восток», представляла собой необычный аппарат для формирования рисунков. С разных сторон этой конструкции посетители могли просунуть руки и управлять процессом создания изображения, ориентируясь на ощущения и внутренний образ (в идеале общий). В этом акте творения была важна сама новая форма социального взаимодействия, вне каких-то конвенциональных, уже привычных нам рамок.

Также Сухарева занимается исследованием сообществ, чья практика не вписывается в рамки нормы и находится в поле оккультного и эзотерического. Так, художница исследовала в работе «Гребень в траве» литературные кружки блокадного Ленинграда, которые были связаны с феноменом новой социальности, или опубликовала альбом «Свидетель», посвященный разрушенной усадьбе Гребнево, где проходили встречи ордена Розенкрейцеров. Возможно, работы Сухаревой не стоит относить к искусству, связанному с эстетикой Ужаса, так же, как и практику художницы Алисы Горшениной, которая сама заявляет, что ее искусство не про хоррор25, хотя и в их работах можно найти элемент Жуткого, что указывает на размытость жанровых границ хоррора.

В этой статье — лишь часть художников, работающих с хоррор-эстетикой и конкретно с категорией Жуткого как художественным инструментом. Безусловно, существуют различные вариации и оттенки этой проблематики, которые невозможно охватить в рамках одного эссе. Но что еще объединяет всех упомянутых выше авторов и авторок, так это субъектная ориентированность в работах, в отличие от захлестнувшего арт-мир объектно ориентированного искусства. Искусство, описанное в статье, связано с обществом и сообществом, в нем присутствует субъект, чаще всего находившийся в угнетенной в рамках исторических процессов позиции. Понятно, что «субъект» — дискредитированный термин, от которого бегут как от огня (из-за иерархического соотношения субъект-объект). Но, пожалуй, следует не отказываться от него, а провести ревизию термина, начав понимать его по-новому, например, через призму нового материализма26, где субъект выступает как витальная материя, не редуцированная до объекта — в смысле законченного образа, имеющего четкие границы. Попытки выстроить свою окончательную субъектность по сути ведут к самообъективации, в рамках которой человек охраняет не свою целостность, а целостность образа. Жуткое в таких случаях выступает как инструмент обнаружения собственной ограниченности, сознательного доведения Я‑образа до эффекта «зловещей долины». При синдроме Кандинского-Клерамбо, или психическом автоматизме, человек считает, что его мысли не принадлежат ему, эмоции управляются извне. В таком психотическом состоянии он представляет собой «автомат», по сути марионетку. Эффект жуткого разрушает целостность образа, позволяя увидеть, что идентичность фрагментарна, а субъект шире, чем мы можем себе его представить.

Описанное в этом эссе искусство, обращаясь к эстетике ужаса, помогает посмотреть по-новому на знакомые нам предметы, увидеть в них ту самую беспокоящую странность. Это искусство, которое связано с пересмотром нормы, расшатыванием идеологии и разрушением установок, в попытке найти саму реальность, являя ее, но не посредством прямой репрезентации. Оно может служить ритуальным инструментом проработки травм истории и упокоения призраков прошлого.

Автор Руслан Поланин

Редактор Анастасия Хаустова

Spectate — TG

Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:

- «Возможно, монстр это не Другой, а ты сам по отношению к этому Другому»: интервью с Русланом Поланиным / URL: https://spectate.ru/polanin-horror

- Пост-современное искусство: искусство сети, капитала и спекулятивного будущего / URL: https://syg.ma/@natalya_serkova/post-sovriemiennoie-iskusstvo-iskusstvo-sieti-kapitala-i-spiekuliativnogho-budushchiegho

- Подробнее о выставке «В пыли этой планеты» по ссылке.

- Понятие, которое ввел Людвиг Витгенштейн. Оно значит, что явления могут быть связаны не какой-то одной общей чертой, а серией различных перекрывающихся сходств.

- Кинг С. Пляска смерти. — Москва: Издательство АСТ, 2019. — С. 45–49.

- Radcliffe A. On the Supernatural in Poetry / New Monthly Magazine, volume 16, no. 1 (1826), pp. 145–152.

- Лавкрафт Г.Ф. Сверхъестественный ужас в литературе. — Раздел 5. Второй урожай готического романа / URL: https://royallib.com/read/lavkraft_govard/sverhestestvenniy_ugas_v_literature.html#61440

- Если к родоначальникам спекулятивного реализма относят Квентина Мейясу, Грэма Хармана, Рэя Брасье, Иэна Гамильтона Гранта, то ко второй волне можно отнести таких философов как Юджин Такер, Дилан Тригг, Бен Вудард.

- Такер Ю. Щупальцы длиннее ночи (Ужас философии, том III). — Пермь: Гиле Пресс, 2019. — С. 126.

- Там же. С. 183.

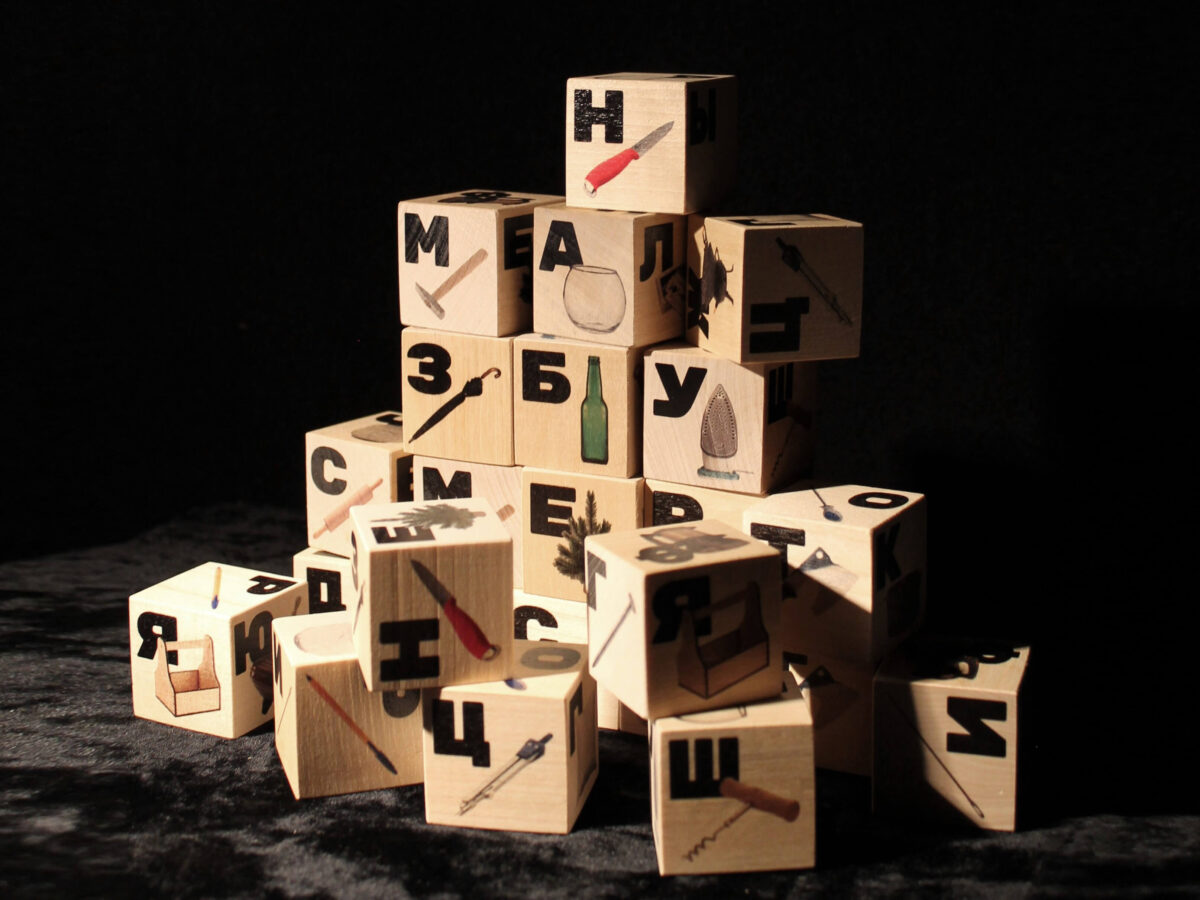

- Или, например, вы бы обнаружили, что на детских алфавитных кубиках картинки к буквам отсылают не к чему-то детскому, а к орудиям причинения увечий и даже смерти.

- Другие авторы переводят Unheimlich как «тревожное знакомство» (Роджер Дадун), «странное знакомое» (Франсуа Рустанг) или «знакомые демоны» (Франсуа Штирн).

- В интервью Анастасии Хаустовой я называл их «Новые жуткие» — в качестве шутки, но все мы знаем, насколько приставучи идиотские зонтичные термины (большинство «постмодернистов» и «спекулятивных реалистов» согласятся со мной).

- Тут я должен пояснить, что некоторые идеи высказывали сами авторки. Это важно, чтобы у читающего эссе не сложилось впечатление, что я пытаюсь выставить себя специалистом в гендерных вопросах взросления.

- Готическое здесь важно для Вольных как форма метафорического и стилизованного материала.

- На самом деле выставка должна была называться «Рукоблудницы», но цензура сделала название выставки более далеким от содержания.

- Книга вышла в 1962 году и переиздается по сей день.

- Просто читайте весь ее текст «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф».

- На данный момент написания статьи работа над фильмом все еще ведется.

- Поджанр итальянских фильмов ужасов, сочетающий элементы криминального триллера и эротики.

- «Трагедия убийцы-мужчины заключается в том, что его зачаточная женственность не обращается вспять, а получает завершение в виде кастрации. Победа же Последней Девушки в том, что ее зачаточная мужественность не уничтожается, а получает реализацию (фаллизация)… В тот момент, когда Последняя Девушка по-настоящему фаллизируется, развитие сюжета останавливается и ужас прекращается. Наступает рассвет, и сообщество возвращается к нормальному порядку». — Кэрол Дж. Кловер. Ее тело, он сам: гендер в слэшерах. С. 41. // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ee-telo-on-sam-gender-v-slesherah/viewer

- Игра находится в разработке.

- «Зловещая долина» — эффект, когда человекоподобный объект (например, кукла, марионетка) выглядит или ведет себя как человек, но не дотягивает до человечности, из-за чего возникает ощущение Жуткого.

- Если говорить о современном понимании оккультизма, обозначенном Такером в рамках его эпистемологического пессимизма, то позиция по поводу обнаружения реальности будет менее обнадеживающей, потому что сокрытость мира парадоксальным образом может раскрывать себя только как сокрытое.

- «Русский хоррор» — определение, которое художница особенное ненавидит. Алиса Горшенина — персональное язычество / URL: https://www.youtube.com/watch?v=UpcWzqCAm_c

- Тема, достойная отдельной статьи.