В полумраке кинозала, в поле зрения, на сцене — человеческая фигура. Коротким движением откуда-то из воздуха рука вынимает крошечный предмет: тонкая светлая линия, что умещается между двумя пальцами, — спичка. Раздается вспышка, взлетев с острия, огонь оседает вниз, спускается по древку, задыхается, гаснет, оставляя за собой угольный узор. Вот схематичное описание художественной акции, сформулированной Йоко Оно в 1955 году в контексте движения Флюксус. С повторения, а вернее, с интерпретации (в исполнении Оли Кройтор) этого нулевого пиротехнического (то есть зрительского) события начинались центральные сеансы программы «Фейерверки», кураторского блока Дмитрия Фролова в рамках пятого выпуска фестиваля экспериментального кино MIEFF.

Стадии горения спички — от яркой вспышки, похищения огня из пустоты, первого зрительского восторга, через хрупкое равновесие на середине древка к затуханию, последнему выбросу тепла, следу, оставленному за собой, — читаются как своеобразное оглавление «Фейерверков». Перед зрителем цепочка из 25 преимущественно короткометражных фильмов, собранных в пять кинотеатральных сессий, общим сюжетом которых становится чистое движение, особый тип кинематографа, нарративной логике предпочитающий чистую визуальную притягательность, завораживающую глаз. Программа начинается с сеанса немых фильмов, снятых до 1908 года (некогда названных американским киноведом Томом Ганнингом кинематографом аттракционов), проходит через триптих «Возгорание» — «Оцепенение» — «Освобождение» из разнообразных авангардных опытов и разрешается сдвоенным показом-встречей, где сходятся в неожиданном рукопожатии два французских режиссера разных поколений и на первый взгляд противоположных методов — Патрик Бокановски и Сиприен Гайяр. Но, разложив содержание «Фейерверков» как последовательность, теперь я отклоняюсь от этой линейности, рассыпая весь следующий текст на неравные осколки, предаваясь капризной траектории зрительского дневника и оставляя попытку собрать из пиротехнического переживания цельное высказывание.

Даже при коротком взгляде на открытый огонь восприятие разлетается на множество коротких перцептивных движений и состояний, не сводимых в единство. Так и каждый из 25 фильмов-всполохов увлекает внимание в своем направлении, в каждой сцене обнаруживая новые ситуативные союзы с соседними картинками. Единственным адекватным языком для разговора об этой динамической структуре, кажется, и может стать именно дневник наблюдателя — разрозненный набор зрительских эмоций, желаний и мыслей, приобретенных на сессиях программы. Перед вами записки, которые можно (следует) читать в произвольной последовательности, перепрыгивая с клетки на клетку.

Кино аттракционов1

1. «Фильмы с Парижской выставки» (Paris Exposition Films), Томас Эдисон, Джеймс Уайт. Франция, 1900

Первые же картинки, что загораются на экране «Фейерверков» — кадры с Парижской всемирной выставки 1900 года, город, улицы, заметенные людьми, Эйфелева башня — сразу настраивают на нужную длину волны. В раннем кино зрителя завораживают не отдельные волевые или иллюзионистские движения, не привилегированные жесты, выделенные из окружения, но мерцание, вибрация, неослабевающая активность всей поверхности пленки. Пленка вся — живая натянутая плоть, уязвимая и чувствительная к легчайшему касанию зрительского глаза. Продолжая сравнение фильма с живым организмом, стоит наметить важное различие с человеческой анатомией: из тела фильма исключена глубина. Ее экранная кожа — одновременно ее же внутренности, жизненные органы, постоянно открытые, разложенные на плоскости кадра. Спустя год после того, как кинематограф впервые так заметно проявит и испробует свои силы на Парижской выставке, выйдет работа австрийского искусствоведа Алоиза Ригля «Позднеримская художественная промышленность»2, где он предложит различать два модуса видения, поочередно доминирующих в разные периоды истории и разных культурах: оптический и гаптический (осязательный). Сегодня на сеансах раннего немого кино почти не вызывает сомнений, к какому типу восприятия приглашают эти плоскостные изображения, соблазняющие глаз и умоляющие прикоснуться к ним. Учитывая анатомию фильма, эта странная гаптическая процедура всякий раз обращается чем-то вроде акта апостола Фомы: зритель вкладывает «перста» в открытые фильмические раны.

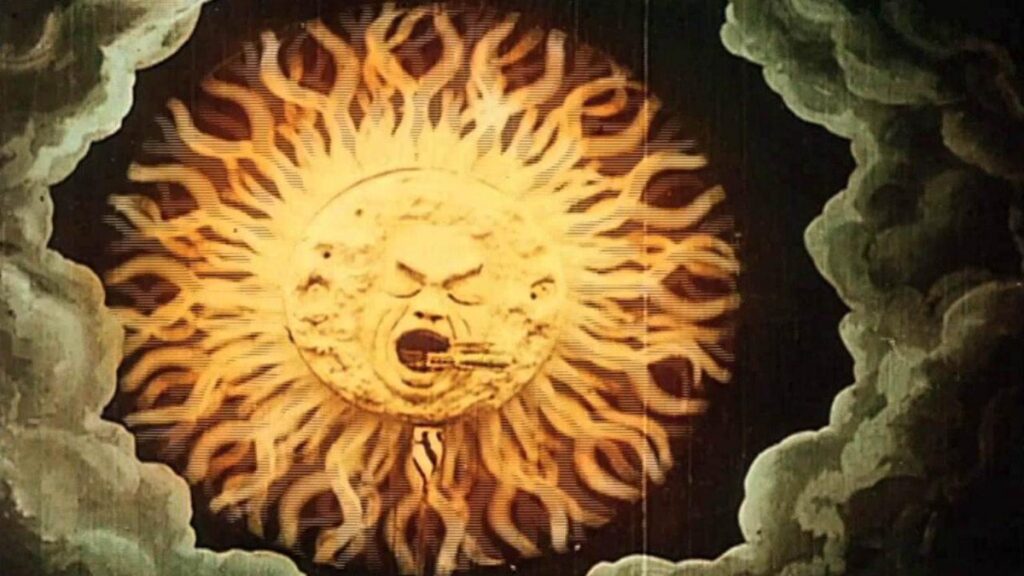

2. «Удивительное путешествие» (Le Voyage à travers l’impossible), Жорж Мельес. Франция, 1904

Электронный саундтрек Сергея Шпилевого, сопровождавший все фильмы первого сеанса программы, задает еще одну важную настройку восприятия: при просмотре фильма мы вступаем в спиритический контакт не с актерами, персонажами или воображаемыми сюжетами, но в первую очередь с аппаратом кинематографа. С симбиотической сущностью, слепленной из материи, памяти, света и химических реакций. Том Ганнинг3 указывал на то, что фильмы, снятые до 1908 года, создавались и существовали внутри особенной логики, призванные решать аттрактивные задачи в пространстве ярмарочных развлечений. Но по прошествии десятилетий эти огненные площадные пленки давно покинули прежний контекст. Сперва оказавшись в архивах синематек и музеев кино, где им было присвоено прибавочное культурное и историческое значение, самые техничные работы вроде мельесовского «Путешествия на Луну» были возведены до ранга сингулярных произведений искусства. Сегодня же — на подобных специальных показах — старые пленки вдруг попадают под непривычно пристальный, чрезмерно внимательный и требовательный взгляд зрителя. В отличие от ярмарочных гуляк, прекрасно понимавших, чего они хотят от движущихся картинок, в отличие даже от исследователей, видевших в этих кадрах свидетельства истории, взгляд фестивального зрителя настойчивей всего — смотрит и сам не знает, что хочет увидеть. Желает, чтобы движущиеся картинки сами ответили на этот вопрос, тем самым отдавая волю кинетической машине. Активно вслушиваясь в ее сны.

3. «Сотворение змеи» (Création de la Serpentine), Сегундо де Шомон. Франция, 1908

Короткометражные работы Сегундо де Шомона работают как иллюзионистские трюки, в центре которых часто присутствует фигура фокусника-распорядителя, но притом они демонстрируют удивительное безразличие к судьбам конкретных людей. Важна сама цепочка метаморфоз — необходимо, чтобы она длилась и длилась, несмотря ни на что, а потому в какой-то момент закономерно топливом для дальнейших превращений становится сам волшебник. Судьба всех отдельных героев кино аттракционов, будь то галлюцинирующий любитель сырных гренок или демонический фантом, незавидна. Для них движение кинематографа не столько забава, сколько кошмар с мучительными воздействиями и смертельным/шоковым исходом. К финалу «Сотворения змеи» весь кадр захватывают вызванные из огня танцовщицы-мотыльки: они поглощают пространство своим танцем, не оставляют ни одной свободной от движения области экрана, в конце концов утрачивают антропоморфные черты и на двойной экспозиции обращаются в единую кинетическую массу. Если можно уловить облик кинематографа как такового в нескольких секундах, то, вероятно, он будет выглядеть именно так.

4.«Эпилептические припадки, 1–8» (Epileptic Seizures, Nos. 1–8), Уолтер Дж. Чейз. США, 1905

В этой самой спорной и неоднозначной части сеанса — на смену трюковым развлекательным фильмам — на 20 минут экран занимают записи эпилептических припадков, сделанные для медицинских целей. Сперва кажется, будто хоть и в слегка перверсивной, но последовательной логике эти картинки встраиваются в серию кинематографа аттракционов. Ведь что такое эпилепсия, как не высокое напряжение, мышечные спазмы, дрожь и быстрое движение? Несколько минут наблюдения за нейтральными сценами припадков достаточно, чтобы осознать: для внешнего наблюдателя в них нет ни эффектности, ни даже чего-то завораживающего хотя бы испугом или отвращением. Все меняется на крупных планах — индивидуальные, яркие жесты и мимические реакции, нехарактерные, почти немыслимые в раннем кино, где все «актеры» играют преимущественно целым телом, без мелкой нюансировки. Кинематографический аппарат сам по себе не склонен делать различия и выделять людей из других объектов материального мира. И эпилептические пленки внезапно дают ясную картину того, как машина видит человеческое тело — не как целое, управляемое единой волей, но как серию несогласованных и не связанных между собой кинетических актов. Люди в кадре остро переживают утрату контроля над собой, тела буквально разрываются на непроизвольные жесты и лицевые спазмы: именно этот образ впервые позволяет нам стать видимыми внутри зеркала кинематографа. Обретаем право на индивидуальный жест, на крупный план, на центральную позицию внутри кадра. На последнем куске пленки врачи подталкивают дрожащего пациента, чтобы он не выпадал за границы кадра, оставаясь в середине — выглядит так, будто служебные механизмы самого кино вдруг впервые боятся потерять из виду важный объект.

Возгорание4

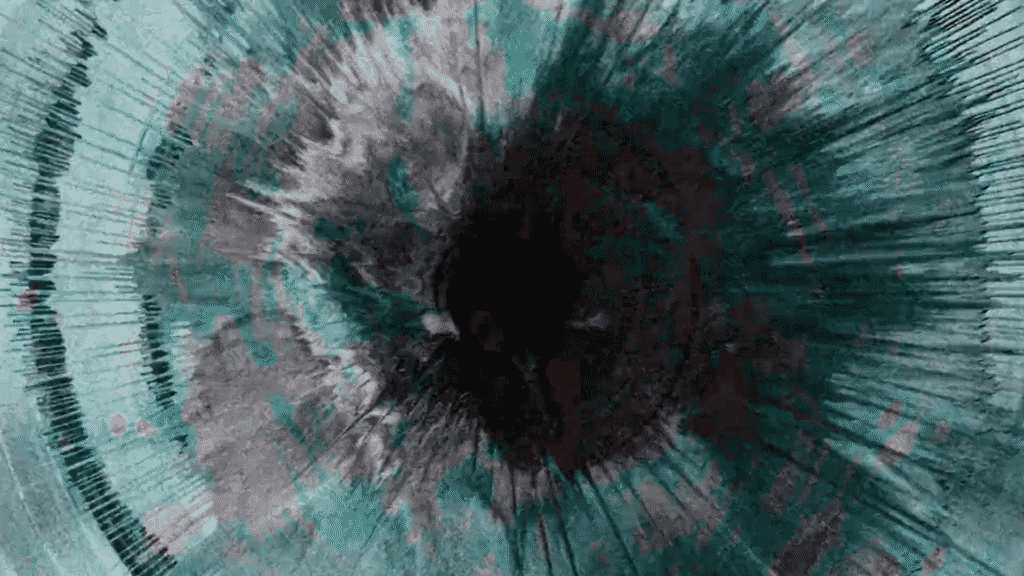

5. «Грудная клетка» (Thorax), Зигфрид А. Фрухауф. Австрия, 2019

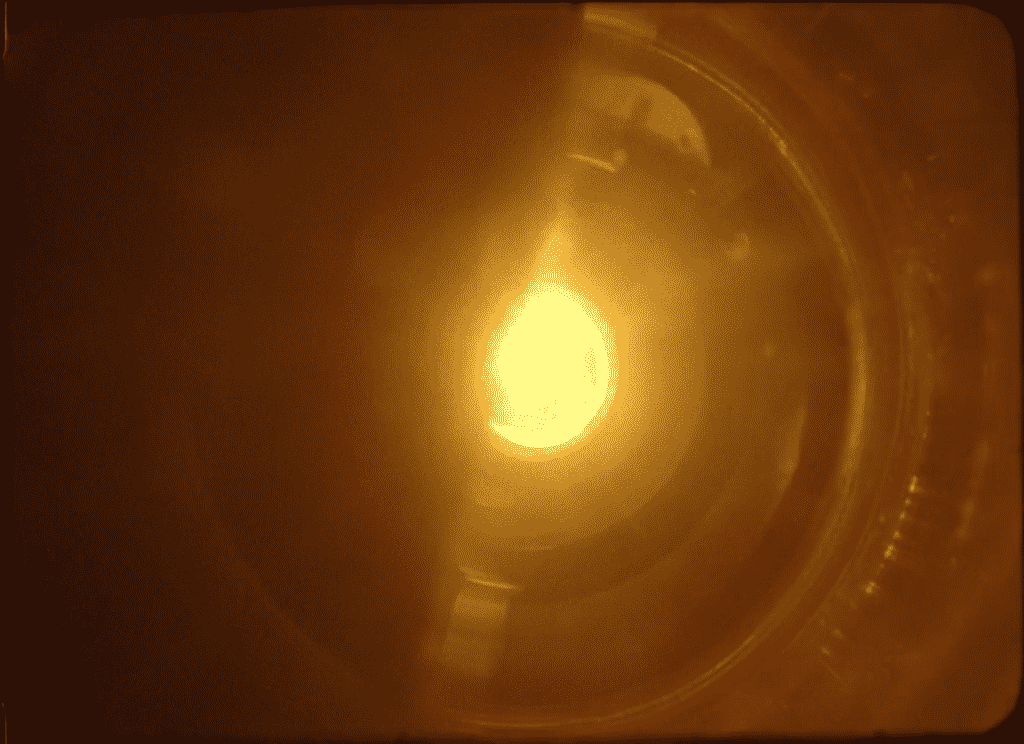

В фильме Зигфрида А. Фрухауфа логика, заданая сеансом немого кино, кардинально меняется. Здесь «изящный труп» кинематографа сперва, следуя анемичной традиции Дюшана, раскручивается по спирали как игра света, бликов, абстрактных эффектов. А затем на пятой минуте этого короткого метра материализуется в форме живого бьющегося, перегоняющего теплую кровь сердца. Если в начале XX столетия машинное ощущалось как холодное и отстраненное, то Фрухауф как человек XXI века, не чуждый телевизионным и цифровым мутациям, вполне предсказуемо не различает органическое и машинное — по проводам и венам бегут кровь и электричество.

Визуализация Фрухауфа как будто меняет ранее высказанный тезис о плоскостной природе кинематографа. По мере того как абстрактные блики на экране ускоряют свой бег, зритель неизбежно увлекается этим движением, преодолевает гигантские расстояния, падает все глубже и глубже в органически-машинную утробу фильма. Два образа возникают в этом полете — не вполне определенных и все же до некоторой степени фигуративных. Сперва кручение бликов оформляется во что-то вроде радужки широко раскрытого глаза. Все цвета всасываются в его центр, в самый зрачок, который без следа умещает в себе и пожирает визуальные сигналы. Второй образ, не столь плотный и однозначный, но все же угадываемый — возникающие и пропадающие по всему экрану красные разводы, похожие на кровяные тельца, увиденные под микроскопом. Сразу становится ясно, что перемещение через пространство, свидетелем которого мы стали, было скорее масштабированием. Наш взгляд перед «Грудной клеткой» Фрухауфа преодолевал не космические мили, а скорее миллимикроны, рассматриваемые ученым в микроскоп. Кинематографическая плоскость не требует вскрывать грудную клетку, чтобы увидеть, как бьется сердце. Новые средства позволяют многократно зумировать картинку, обнаружить органическую теплоту машины и влететь в вечно раскрытый пульсирующий глаз (подобно тому, как когда-то в такой же глаз на поверхности Луны влетали путешественники Мельеса).

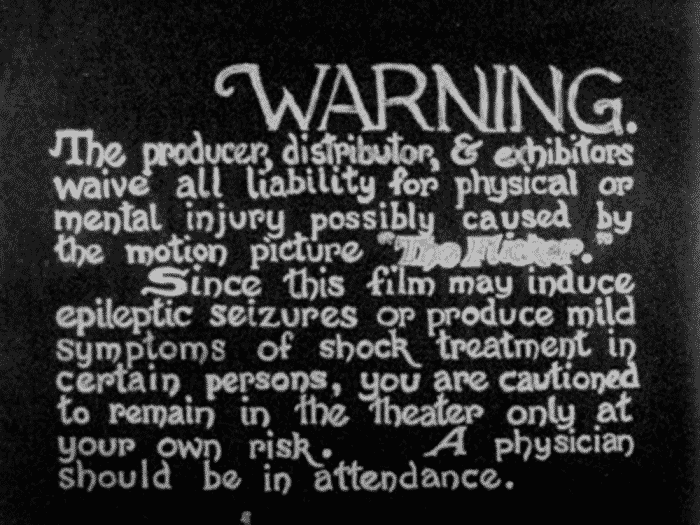

6. «Фликер» (The Flicker), Тони Конрад. США, 1966

Просмотр «Фликера» Тони Конрада ставит нас в двусмысленную и парадоксальную ситуацию. Внутри сеанса, по мере того как мерцание черного и белого кадра нарастает и атакует зрителя в зале, возникает известное всем стробоскопическое ощущение. Будто фильм вываливается за рамки экрана, заполняет собой всю комнату, обволакивает, без остатка вмещая внутрь себя. И тем не менее эти 30 минут неизбежно подойдут к концу, сверкание замедлится, экран окончательно потухнет и все, что останется от недавней взвинченной интенсивности, грозившей поглотить мир вокруг, — лишь зрительное воспоминание. Свет и мощный галлюциногенный потенциал аппарата Конрада оказывается поглощен глазом смотрящего. «Фликер» создает противоречие и нарушает масштаб: аппарат кинематографа вмещает в себя человека без остатка, но в то же время и человек вмещает в себя аппарат. Разнообразные миры трансгуманистической фантастики пытались описать синтез машины и человека, выдумывая симбиотические организмы, где они тянутся друг к другу своими свойствами, сходятся в одной точке, будто на картине «Сотворение Адама». Аппараты сближаются с гуманизмом, а люди слегка машинизируются. Опыт Конрада (по крайней мере в контексте кинематографической эстетики и зрительского опыта) показывает, что идеальная встреча машины и человека разворачивается одновременно на нескольких несводимых логических уровнях. Кино и зрителя нельзя гармонизировать, впрочем, они никогда и не были непримиримыми врагами, но каждая их встреча как будто происходит сразу в нескольких параллельных мирах: в одном человек существует как придаток кинематографа, в другом — наоборот. Всякий сеанс — как перцептивные вариации одной музыкальной пьесы.

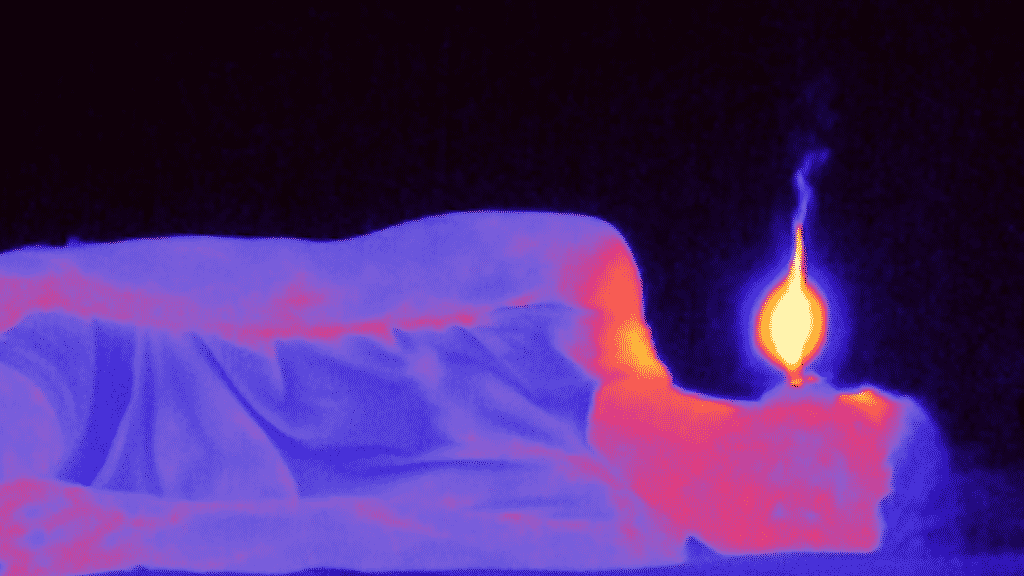

7. «Пламя» (Flame), Сами ван Инген. Финляндия, 2018

Взявшись за реставрацию нескольких кадров мелодрамы «Силья, уснувшая молодой», снятой Теуво Тулио в 1937 году, большая часть которой была безвозвратно утрачена во время пожара, Сами ван Инген вовсе не пытался привести рассыпающуюся пленку к цельному и исконному состоянию. Вместо этого он обращает внимание зрителя на деформации и раны изображения, замедляя кадры, позволяя лицам распадаться в клочки и тут же собираться вновь. Имитирует горение, но меняет его заряд. Огонь, уничтоживший фильм Тулио, энтропия, ежегодно стирающая уникальные свидетельства XX века — в руках Ингема из агента смерти превращается в знак истории и материальной жизни. Самый восхищающий кадр «Пламени» появляется на последних секундах: крупный план лица Сильи, без замедления и спецэффектов Ингена, пленка чуть дрожит и расходится крошечными надрывами. Мы чувствуем силу и глубину каждого из этих микронарушений после их «горения». Актриса Регина Линнанхеймо выразительно стреляет глазами навстречу камере, но для зрителя «Пламени» этот взгляд наполнен не мелодраматической страстью, а либидинальной силой всего кинематографа, его/ее непрактичной растратой. Так чистая визуальность дает возможность для мышления, и мышление это пишется преимущественно событиями социальных и политических трагедий.

Оцепенение5

8. «Лицо Спилберга» (The Spielberg Face), Кевин Б. Ли. США, 2011

Индиана Джонс вскидывает голову и с ужасом смотрит на надвигающееся нечто, Франсуа Трюффо в роли ученого завороженно вглядывается во внеземные огни, капитан полиции из футуристического мира Филипа Дика растерянно глядит на плоскость кадра, по которой пляшут отражения голограмм. Короткая критическая заметка видеоэссеиста Кевина Б. Ли смонтирована из десятков подобных кадров из обширной фильмографии Стивена Спилберга. На крупных планах сменяются лица: удивленные, испуганные, воодушевленные, но неизменно всматривающиеся в нечто за пределами кадра и передающие нам трепет перед еще не открытым зрелищем. Казалось бы, всего лишь образцовый манипулятивный спилберговский прием, призванный жестко регламентировать реакции зрителя, диктуя эмоции, которые тот должен испытывать в разные моменты фильма. Тем не менее, накладывая друг на друга множество подобных сцен, Ли добивается парадоксального заключения. Эссе завершается кадрами из «Искусственного разума» (A.I. Artificial Intelligence, 2001), считающегося одним из самых неудачных проектов знаменитого режиссера: в обломках человеческой цивилизации машины находят последнего робота, видевшего живых людей. Андроид в обличии 12-летнего ребенка давно деактивирован, но лицо его замерло в том самом спилберговском изумлении. «Фильмы — это сны, что остаются с нами, даже когда самих мечтателей давно нет. А значит, “лицо Спилберга” — это наше лицо. Единственное, что остается от кинематографа», — патетически завершает закадровый голос режиссера. Этот переворот превращает индустриальный прием Спилберга в символ собственного видеоэссеистического манифеста Кевина Б. Ли. В своей красивой демократической утопии он настаивает на том, что кинематограф не принадлежит никому, кроме зрителя, способного при каждом новом просмотре переопределять смыслы изображения, оформлять новые связи, вынимать отдельные кадры для их перемещения в новые контексты и ассоциативные ряды.

Очарованию этой идеи соответствует ее же уязвимость, но вместо справедливой критики хотелось бы заострить внимание на небольшой детали. Взгляд мальчика-андроида меняет свои прежние манипулятивные свойства в тот момент, когда превращается в посмертную маску, в застывшее свидетельство исчезнувшей цивилизации спилберговского кинематографа. Кевин Б. Ли показывает ее, но будто не решается довести свою мысль до предела. Покрытое льдом лицо и стеклянный взгляд вызывают ассоциации с известными опытами Рене Декарта с камерой-обскурой. Французский философ предлагал поместить в отверстие между источником света и черной коробкой (зрительным залом) именно мертвый глаз — человека или животного. Он полагал, что умершее циклопическое око способно стать своего рода переходной формой к истинному видению, преодолевая несовершенство человеческого зрения, подверженного оптическим иллюзиям, и способного фиксировать лишь малую часть электромагнитного спектра — почти слепого.

Нельзя ли сказать, что то же происходит и с медиа? Именно в тот момент, когда та или иная форма кино или визуальная техника гибнет, мы впервые обретаем возможность ясно видеть сквозь нее. Старые формы, их мертвенная плоть становятся нашим проводником, позволяющим замечать невидимое. Эксперименты Декарта с камерой-обскурой со временем показали свою научную несостоятельность, но стали еще более важны для работы мысли, о чем говорят многочисленные обращения к этому сюжету философов, медиаархеологов и художников. Так и смерть кинематографического проекта Спилберга, точное время которой фиксируется по выходу «Искусственного разума», внезапно раскрывается новыми возможностями восприятия. И эта недолгая промежуточная ситуация — между жаром горения и социальным следствием стихшего пожара — представляется наиболее интересной и продуктивной для нас, наблюдателей за фейерверками в темном зале.

9. «Две Луны» (Two Moons), Джеймс Беннинг. США, 2019

На статичном кадре, длящемся более 20 минут, раскрытое вечернее небо. Рассеянные по нему цвета постоянно движутся и превращаются, в верхней части изображения плывет возрастающая Луна. Одни краски переходят в другие гораздо легче, чем если бы наблюдали настоящее, а не кинематографическое небо: Беннинг незаметно вмешивается в скорость движения изображения, то замедляя, то подгоняя ход Луны. С самого начала, несмотря на тихую пасторальную интонацию, это позволяет понять — перед нами вновь не природная, а скорее машинная стихия. И это дает возможность увидеть движения и метаморфозы, недоступные человеческому глазу.

Вскоре цвета закономерно пропадают. Приходит ночь, и мир получает право на часы невидимости, право почти исчезнуть, впрочем, еще оставаясь в краткосрочной памяти. За темной занавесью экрана зритель пока что угадывает присутствие прежнего цельного куска реальности, небесной тверди — так же, как в белой капле, брошенной на черную поверхность, сознание склонно различать именно Луну, а не просто геометрическую фигуру. И все же лишь до некоторых пределов. Когда блестящий круг начинают разрезать рыхлые тени, только первые минуты они естественно распознаются как облака, заслоняющие небесное светило. Затем странные световые многоугольники, постоянно меняющие форму, опрокидываются в чистую абстракцию. Предметный мир, только что казавшийся неоспоримым в своей конкретности, вдруг с легкостью сводится до уровня нефигуративного движения, до игры двух цветов.

Когда белое окончательно уходит с экрана, Беннинг прекращает съемку, чтобы вернуться на то же место сутки спустя. Съемка второго лунного восхода начинается в полной темноте. Прямоугольник экрана пуст, и только спустя секунды нижней части кадра робко касается полоска тусклого света. Будто кто-то в зале по ошибке направил на сцену прожектор, и теперь его выгоревшая лампа краем задевает границу фильма. Так слабый анемичный эффект производит неожиданно мощное воздействие — кинокартинка, только что распавшаяся до абстракции, теперь вываливается за рамки экрана и заново создает свою материальность, но уже в пространстве кинозала.

Задав подобный вектор восприятию, круг Луны выныривает из-за нижней части стены и на протяжении следующих 20 минут движется к верхней кромке кадра. На этот раз ее форме ничто не угрожает, но начало сцены с постепенным возникновением шара на границе кадра, а также ее предсказуемый финал (исчезновение на верхней границе) заставляет с необычной интенсивностью ощутить присутствие границ кадра, которые в большинстве фильмов зритель воспринимает как естественные края проема, окно или дверь в мир иллюзий, — самый статичный и надежный архитектурный элемент киносеанса. Но Беннинг своей минималистичной «мизансценой» заставляет остро почувствовать, что края кадра тоже задействованы в движении. Движение границы кадра — одно из базовых в кинематографе. К исходу второго ночного эпизода, когда лунный диск приближается к краю экрана на опасную дистанцию и начинает пропадать за чертой, оставляя зрителей в черной пустыне, мелькает мысль, что границы кадра являют идеальный пример того самого стерильного, чистого движения, о котором писал Лиотар в эссе L’acinéma. Края кадра управляют движениями, но не обменивают кинетические события на зрительское удовольствие, а работают как сплошная негативность, проходя через которую образы умирают. Так умирает лиотаровская спичка в огне, без пользы, без прибавочного смысла, устремленная к смерти. Так же гибнет полная Луна на краю беннинговского кадра, и сквозь обстоятельства ее смерти мы добиваемся искомой веры в мир как визуальную ситуацию — оставив позади несовершенство человеческого зрения и иллюзионистские ловушки машинной репрезентации.

Освобождение6

10. «Последовательность пробелов без названия» (Untitled Sequence of Gaps), Вика Кирхенбауэр. Германия, 2020; «Упреждающее слушание» (Pre-emptive Listening (Part 1: The Fork in the Road)), Аура Сац. Великобритания, 2019

Eдва ли не каждый фильм, расположенный в финальной части программы, тем или иным образом отрицает те страстные огненные утверждения, с которых программа начиналась. Фильмы «Освобождения» критикуют визуальность как таковую и зрение как важнейшее, но крайне подозрительное и ненадежное чувство. Джонатан Крэри в книге «Техники наблюдателя»7 констатировал, что в эпоху компьютерного дизайна, лучевого зондирования, многоспектральных датчиков и множества других новых визуальных практик видимое все чаще оказывается отрезанным от живого зрителя, а значит, наше биологическое зрение перестает быть адекватным окружающему миру. О тех же пределах зрения сигнализирует Кирхенбауэр, рассуждая о невидимости ультрафиолетового и микроволнового излучения, достаточно произвольно сравнивая их с детской памятью, присутствующей, но неопределяемой. Наиболее радикально эту неудовлетворенность выражает Аура Сац, связывая звук сигнальной сирены с травматическим эффектом, через который он отпечатывается в памяти египетского активиста Халида Абдаллы, участника событий Арабской весны. Единственное изображение за девять минут его закадровой речи — возникающий и пропадающий свет проблескового маячка, мигалки, подобной тем, какими пользуются экстренные службы. Голос Халида приводит маячок в движение, остановка речи заставляет его потухнуть и вновь возвращает кадр в черноту — жест, устанавливающий прямую связь между скопическими наслаждениями фейерверков и насилием.

Зрение не просто неудовлетворительно, оно репрессивно, в том числе в своей склонности подавлять значение иных органов чувств на пути к безраздельному доминированию над распределением желаний. Вот к какому заключению к концу будто бы приходит серия показов, начинавшаяся как ода чистому зрелищу. К перформансу Йоко Оно с одной спичкой, знаменовавшему начало «Фейерверков», впору прибавить еще один минималистичный акт авторства другого известного художника — царя Эдипа. Впрочем, самоослепление — не итог, но начало нового зрения. Так, Ауре Сац удается в буквальном смысле перекодировать значение сирены, сопровождая изображение звуками, стилизованными под звучание экстренного сигнала, исполненными ливанским трубачом Мазеном Кербаджем. Закадровый голос Абдаллы в то же время, возвращаясь к насильственной ситуации вновь и вновь, констатирует, что этот жестокий звук — место, из которого разворачивается мышление, метафора, действие.

11. «Демонстрация» (A Demonstration), Саша Литвинцева, Бени Вагнер. Великобритания, 2019

На столе лежит человеческое деформированное тело — с лица сняли кожу, так что взгляду открыты мышечные узлы, на месте грудной клетки глубокое рассечение, куски распоротой плоти наваливаются друг на друга, приведенные в странный порядок. То, что вполне сошло бы за декорацию к боди-хоррору, на самом деле является экспонатом музея естественных наук, кадрами из «фильма о чудовищах, в котором нет чудовищ» — «Демонстрации» Саши Литвинцевой и Бени Вагнера. В его основе — идеи ученых-натуралистов XVI века, вознамерившихся составить всеобщую таксономию живой и неживой материи. Грандиозный каталог, подчиненный единственному принципу — визуальному сходству между предметами и живыми существами, их способностью обнаруживать общие формы, изгибы, цвета. Устремление хоть и наивное с позиций современной науки, но, как показывают сами режиссеры, спустя столетия находящее неожиданного союзника, если не двойника, в кинематографе, который беспрерывно грезит визуальными образами, пробует обнаружить и объяснить мир через внешние сходства, не делая больших различий между живой и неживой материей.

Аналогию можно развивать дальше. Ученые позднего Возрождения раскрывали тела скальпелем, чтобы заглянуть во внутреннюю логику устройства линий и форм. Схожим образом оператор, режиссер, монтажер, выбирая те кадры и последовательности, что лучше всего соответствуют замыслу, разнимают на куски тело фильма, в некотором роде тоже представляющее собой таксономию, — ведь каждый завершенный фильм становится системой образов, смыслов и движений, приведенной в равновесие. Но всякий надрез, совершенный рукой натуралиста, создает новую форму, порождает небывалого монстра. Так попытка добиться окончательной классификации визуальных форм врезается в бесконечность: чем дальше исследователь заходит в своей работе, тем больше видов монстров сам же являет на свет. То тело, лежащее на музейном столе, уже не принадлежит человеку (в визуальном смысле): собранная в ином соответствии, эта масса намечает другие пластические соответствия и связи с миром и природой. Подобное всегда происходит и с телом фильма. Каким бы изящным и гармоничным оно ни было, но прикосновения монтажного лезвия и краев кадра никогда не проходят бесследно. Полученные изображения всегда таят в себе иные возможности, тайное желание прикоснуться к другим контекстам и таксономическим рядам. Любые кадры с той или иной интенсивностью рвутся наружу, раздирая своим желанием целое фильма.

Эпилог

12. «Солнечная мечта» (Un rêve solaire), Патрик Бокановски. Франция, 2016; «Ночная жизнь» (Nightlife), Сиприен Гайяр. Франция, 2015

Само по себе зрение требует большего, чем просто физико-оптические происшествия. Чтобы можно было с уверенностью утверждать, что человек что-то увидел, помимо материального объекта, света и его обработки на сетчатке глаза должно произойти и узнавание. В сознании каждого из нас содержится своеобразная таксономия визуального, словарь форм, цветов, линий и точек. И все, что попадает в область видимого, сперва проходит мгновенную сборку на этом языке подобий, прежде чем быть осознанным.

В «Солнечном сне» Патрик Бокановски вмешивается в эту цепочку зрения и крадет некоторые из ее звеньев. В первые же минуты кадры абстрактного движения сменяются странными картинами — взгляду даются контуры, намекающие на материальные объекты, но из-за странного характера изображения и двойной (тройной?) экспозиции отделить один визуальный слой от другого невозможно. Сложно не только угадать, но и ассоциативно предположить, что перед нами происходит. Кадр повисает между нефигуративностью чистого движения и объектностью, между интенсивной изобразительностью и слепотой (ведь не проведенный через узнавание образ как будто не до конца увиден). На протяжении всего фильма в зоне неразличения зависает не только нарратив (сюжетная логика, связывающая разрозненные визуальные опыты), но и сама техники съемки. Почти ни по одному из эпизодов «Сна» нельзя сказать наверняка, как добыто это изображение: компьютерная ли это модуляция или анимированная живопись, видеодневник или виртуальная абстракция. Для фильма, чьей единственной путеводной линией становится приключение взгляда, подобное обстоятельство особенно дезориентирует. Даже во «Фликере» Тони Конрада зритель осознает вещественную природу происходящего, осознавая смену двух кадров пленки, что делает фильм ощутимым и до некоторой степени объясненным, разгаданным. Иное дело с шифрами Бокановски, проникнуть за которые почти невозможно. Так с легкостью алхимика он будто примиряет два противоположных вектора «Фейерверков» — приверженность стерильному движению, кинематографу как серии аттракционов и политическую неудовлетворенность зрением. На финальном сеансе программы зритель одновременно претерпевает мощнейшее визуальное воздействие и остается на стороне слепоты. Касается живой и мертвой стороны медиа.

И даже проникнув на смысловую изнанку фильма Бокановски, за одним шифром обнаруживаешь лишь следующий. «Сны» почти лишены слов, только в одной сцене мы ненадолго слышим французскую речь — кажется, слова произносят некие гротескные фигуры, разыгрывающие пьесу на сцене. Но свидетельствовать об этом с уверенностью даже внимательный зритель Бокановски не способен: человеческие очертания расползаются на цветовые волны и что-то наподобие трехмерных графиков, парящих по экрану. По случайности я узнал маленькую подсказку к этой сцене от самого режиссера, в частном письме написавшего, что в фильме нет слов, кроме нескольких фраз из «Бесов» Достоевского, с точностью указав страницы. Так в моих глазах столбцы цветов приняли вид капитана Лебядкина, читающего известное стихотворение о таракане, «погрязшем в мухоедстве». Сценка, также сегодня читающаяся как своеобразный шифр без однозначной разгадки. Истеричные графоманские сочинения Лебядкина смотрятся как эпатажная глупость в контексте романа, но приобретают иное звучание в контексте XX века: поклонником творчества капитана называл себя уже Александр Блок, а позднее как «первый опыт абсурда в русской литературе» оценивал стихотворение о таракане Бродский. Так, читая строки Достоевского-Лебядкина, одновременно воспринимаешь и не до конца видишь их, заслоненные множественными контекстами и теряющие единую форму.

Похожий опыт неразличения дает Сиприен Гайяр, чей фильм «Ночная жизнь» дополняет картину Бокановски в рамках финального сеанса «Фейерверков». Пронизанный политическим зарядом, тем не менее он прячет его внутрь чистых движений. На экране в трехмерном измерении мы видим «Мыслителя» Родена, некогда поврежденную антиимпериалистической группировкой Weather Underground, Олимпийский стадион в Берлине, построенный нацистским правительством в 1930‑е годы, а на фоне слышим бесконечное повторение строчки ямайского классика рокстеди Альтона Эллиса: «Я родился проигравшим» (в какой-то момент переворачивающуюся: «Я родился победителем»). Но все перечисленное можно узнать в первую очередь из пространной аннотации к фильму: при просмотре все внимание займут завораживающий салют, загорающийся над стадионом, и изгибы деревьев, под ударами ветра напоминающие потусторонние щупальца. Начиная движение от противоположного края, с позиций ангажированного режиссера, Гайяр неожиданно сходится с Бокановски в общей на двоих неопределенности: непрозрачности, которая укрывает и спасает внутри себя активную политическую мысль.

Социальная реальность и фокус иллюзиониста встречаются в зеркальном пространстве, чтобы понять, что они — суть одно и то же: лепестки фейерверка.

Автор: Максим Селезнев

Редактура: Стрельцов Иван

- Подробнее о блоке «Кино аттракционов» здесь. — Прим. «Спектейт».

- Alois Riegl. Late Roman Art Industry. Rome: Giorgio Bretschneider Editore, 1985.

- Gunning T. The Cinema of Attractions. Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde // Early Cinema: Space, Frame, Narrative. London: BFI Publishing, 1990.

- Подробнее о блоке «Возгорание» здесь. — Прим. «Спектейт».

- Подробнее о блоке «Оцепенение» здесь. — Прим. «Спектейт».

- Подробнее о блоке «Освобождение» здесь. — Прим. «Спектейт».

- Крэри Дж. Техники наблюдателя. М.: V‑A-C press, 2014.