«Закрытая рыбная выставка. Реконструкция» вызвала череду дискуссий. Так, в очередной из них участники чата «Чернозем и звезды» обсуждали связь концептуализма и эзотеризма, открытость и закрытость художественных систем, а также вопросы политической неосторожности. Обсуждение вышло насыщенным, но очень не структурированным. Поэтому мы попросили очных и заочных участников прояснить их позиции.

Валентин Дьяконов

искусствовед, художественный критик, куратор

Для начала следует разобраться с термином «эзотеризм». Подобно тому, как внутри атомов действуют протоны, нейтроны и электроны, под оболочкой «эзотеризма» скрываются как минимум четыре понятия: «религия», «фундаментализм», «эзотерика» и «духовные практики». Эти понятия взаимодействуют с обществом по отдельности и в сложных сочетаниях. К конкретным политическим позициям они относятся неодинаково. Если исходить из самого материалистического определения религии, которое мне встречалось, то следует признать, что «религиозный импульс на девяносто процентов зависит от позитивного мышления»1. Это определение позволяет нам отделить религию от идеологии, которая — по Марксу — является иллюзией реальности сложившегося порядка вещей. Поскольку в линейной истории прогресса, которую демонстративно и насильственно вводил идеологический аппарат СССР, у художников-нонконформистов места не было, им приходилось выбирать другие формы позитивного мышления в координатах, заданных обозначенными нами понятиями. При этом следы фундаментализма мы обнаруживаем редко, принадлежность к православной церкви (а значит, институту реализации религии) обозначается чаще, эзотерика проявляется в обществе как повальное увлечение интеллигенции и заставляет художников формулировать к ней личное отношение, духовные практики встречаются сплошь и рядом как метафора (см., например, инсталляцию Ильи Кабакова «Человек, который улетел в картину» 1988 года) и как деятельность (Юрий Соболев и другие занимаются йогой с полным пониманием того, что это не только гимнастика, но и космогония). Четыре понятия перекликаются со схемой Кабакова в его статье «Культура, “я”, “ОНО” и Фаворский свет» (1980). Это — схема современного ему искусства, где на вертикальной линии располагаются Эдуард Штейнберг («Фаворский свет», сверхчувственное познание высших миров) и Владимир Янкилевский («ОНО», низ, почва, бессознательное), а на горизонтальной — Эрик Булатов («культура») и сам Кабаков («я»). Векторы Кабакова с названными нами формами позитивного мышления, конечно, не совпадают, но можно осторожно утверждать, что «культура» и «религия» схожи, «я» близко к «духовным практикам», «Фаворский свет» — к «эзотерике», а «ОНО» — к «фундаментализму». Кажется, что художники, располагавшиеся на горизонтальной линии «культура»/«религия» — «я»/«духовные практики» (а это почти весь соц-арт и концептуализм), к негативным коннотациям «эзотеризма» отношения имели мало. Или, как говорит Николай Панитков в интервью Вадиму Захарову об интересе круга «Коллективных действий» к Востоку: «Не могу сказать, что это была практика… это был круг расширения сознания за счет другой культуры». (Прежде чем назвать это культурной апроприацией, вспомним, что в Китае 1970‑х интересовавший московских художников Восток древней философии не считался особо ценным.)

Какие выводы можно из этого сделать? Самый банальный заключается в том, что вкус к насыщенным описаниям вне бинарных оппозиций (например, «концептуализм» — «эзотеризм») лучше, чем его отсутствие. Другой вывод связан не столько с вопросом о концептуализме, сколько с обсуждением в чате канала «Чернозем и звезды». Альтернативные способы позитивного мышления разрастаются на бессилии, политическом или личном, как грибы на трухлявых пнях («культурную» иллюстрацию этого тезиса создали Макаревич и Елагина в хрестоматийном проекте «Паган»). Изучение их форм может послужить хорошим подспорьем в понимании сути современных конфликтов. Пример — расцвет в США, империи первого порядка, разнообразных активностей, связанных с конспирологией и очевидно антинаучными воззрениями (мои любимые «плоскоземельники» тут лидируют по числу упоминаний). Вероятно, активисты этих направлений борются за место в мире, который описал Франко «Бифо» Берарди в интервью The Prime Russian Magazine: «Главной темой будущего… станет то, что имел в виду Барак Обама, когда объявил ключевым направлением научной деятельности грядущего десятилетия создание “карты активности мозга”». «Плоскоземельники» стихийно выступают против детерминизма, созданного наукой в союзе с «когнитивным капитализмом», и представляют собой «когнитариат» низшего уровня, где волевое отрицание очевидных вещей становится доказательством нейронной мощи. А тем из нас, кто может похвастаться врожденным или приобретенным когнитивным капиталом, стоит помнить, что, во-первых, «справедливость» и «равенство» — это эсхатологические категории и, во-вторых, даже наукоемкие проекты распределения благ (планетарный налог на богатство Тома Пикетти, безусловный базовый доход Ника Срничека, Алекса Уильямса и др.) потребуют энергетических вложений позитивного мышления и/или создания его новых форм. Или, обращаясь к Бадью, понадобится «субъективный жест, схваченный в своей основополагающей мощи» (ссылка на православный сайт тут чрезвычайно уместна).

Ян Гинзбург

художник

Критика концептуализма с точки зрения эзотеризма активно развернулась в начале 90‑х годов. Целью ее авторов было желание подорвать гегемонию концептуализма, так как она виделась некоторым препятствием для продвижения нового искусства — акционизма. Практики художников круга московского концептуализма действительно были обогащены эзотерическими текстами. Но использовались они инструментально, создавая пористые квазиструктуры и шизоаналитические схемы для насыщения художественного жеста бульоном-содержанием. Эзотерические практики, психотехники могут рассматриваться как приложение, расширение контекста художественных произведений, но не их основание. Корни подобной связки можно обнаружить в записях Даниила Хармса и в других текстах обэриутов, возникших на пересечениях психотической и детской эстетик. В этом ключе «эзотерическое» — плодотворный и интересный материал для исследователя художественных практик, как авангардных, так и современных.

Кирилл Савченков

художник и преподаватель

Эзотерика, как специфическое явление, стала играть амбивалентную роль. С этим стоит работать, особенно учитывая ее политический аспект. На мой взгляд, сейчас эзотерический дискурс в искусстве становится уязвимой точкой. Он поглощен современной политикой, переплетен с теориями заговора и альтернативными правыми, во многом благодаря пользователям форумов типа 4chan и 8chan. Художник не может не считаться с тем, как меняется социальный и культурный ландшафт вокруг него. Он должен до известной степени учитывать это в практике, осознавать свои слабые места. Это, конечно, не значит, что художники, которые работают с эзотерикой, сразу становятся неореакционерами и сторонниками альт-райт-движения, и не означает, что от этой темы нужно безоговорочно отказаться, вырезать, цензурировать ее. Но в то же время альтернативные правые «угнали» многие ранее прогрессивные стратегии, а многие передовые на сегодня тактики стали уязвимыми в силу трансформации отношений медиа и политики. Художнику самому следует решить, что он с этим будет делать, к каким результатам это может привести — это зона его ответственности.

Дмитрий Хворостов

художник и куратор

Считаю сам по себе вопрос о взаимоотношениях концептуализма и эзотеризма довольно странным. Проблемы такой я не вижу, хотя сам эзотеризм тематически обнаруживается в произведениях разных художников, и не только концептуалистов, в совершенно любых формах и жанрах. Эзотеризм может использоваться и как спекулятивная методология исследования: почему-то всплыл в памяти проект Макса Стока про Котельничский район в Москве, где проводились обряды по проявлению древних сталелитейных сил. На мой взгляд, эзотеризм может небезынтересно использоваться не только в критическом или ироничном, но и в аффирмативном ключе: в чем проблема, если художник — паламит, суфий или приверженец какого-то редкого малоизученного культа, который он, возможно, сам и придумал? Если художник вещает изнутри какой-то закрытой непрозрачной системы мысли и при этом создает суггестивную, сильную работу с множеством точек доступа, одна или несколько из которых закрыты, то чего же вы боитесь?

И все-таки что-то не так с концептуальным искусством: интерес к нему, ровно как и к постконцептуальному сюрреализму, рано или поздно приведет вас к автаркии, к изоляционизму, к отказу от коммуникации. Так рассуждает художник Кирилл Савченков, комментируя «Закрытую рыбную выставку». Усугубляя свою мысль, он дает определение автаркии через выразительный пример — государственное устройство Северной Кореи, современное тоталитарное государство. Зачем ему этот пример? Работа с концептуальным искусством обречена на вырождение в тоталитаризм художественной позиции? Далее — круче! Рассуждения Кирилла приводят его к тому, что интерес к историческим формам концептуализма сегодня порождает своего рода вапорвейв от искусства, который, как уточняет автор, вырождается в фашвейв, эстетику альт-райта, новых правых, «темное просвещение» и неонаци типа Proud Boys. Но и это еще не все! Подключившийся к дискуссии куратор музея «Гараж» Валентин Дьяконов подкидывает дровишек: на выставке «Секретики» был обнаружен еще один порок советских концептуалистов — «их клиническое сходство с эзотеризмом». Кирилл тут же соглашается, напоминая, что крайне правые идеологии исторически возникают на почве специфических эзотерических систем.

Коллеги, разбирайтесь со своими тараканами сами. Ведь в этих рассуждениях нет главного — ответа на вопрос, почему закрытое хуже открытого. Мне это непонятно, тем более, когда мы говорим об искусстве. Реконструкция «Закрытой рыбной выставки», которая имеет в названии это прилагательное, снимает эту проблему в пространстве выставки. Мы с Яном и участниками мастерской ставили перед собой задачу открыть и прояснить то, что является недостаточно изученным — затемненное стеклышко творчества Елены Елагиной и Игоря Макаревича. Оно нас интересует в том смысле, в котором мы можем прояснить его структуры, позиции и художественный метод.

Подобные обвинения (я настаиваю именно на этом слове) связаны прежде всего с личными художественными интересами самого Кирилла Савченкова, в первую очередь с его ранними проектами. Вообще довольно странно слышать от него такого рода рассуждения, так как в его собственном творчестве мы сталкиваемся не только с тематизированным эзотеризмом, но со своего рода сектантскими эффектами. Хорошо помню, как несколько лет назад некоторые коллеги с придыханием и круглыми глазами рассказывали: «Я ходил на закрытый семинар Савченкова, там такое было, вау, но пересказать невозможно». Это звучало как максимально эксклюзивный опыт — попали на тот семинар избранные.

Возможно, все это было экспериментом, тонким цитированием систем закрытых сообществ. Лично у меня с этим проблем нет никаких. Но сейчас мы можем узнать, что же транслировалось на закрытом семинаре. Кирилл делился соображениями о закрытости круга «Коллективных действий» и сравнивал его с кругом Щедровицкого. Это все очень интересно, но занятно, что сегодня эти свои рассуждения он подытоживает политическим диагнозом: «Изоляционизм — зло». Почему зло?

Во всей этой дискуссии меня как раз расстраивает банальность и следование попсовому ходу мысли бульварной философии. Критические позиции, которые способны анализировать выставку как закрытую или открытую, должны быть развиты дальше, разработаны до такой степени, которая не останавливается на банальности, что закрытое лучше открытого. Если художник закрывает какую-то зону в своей практике, обращается к эзотерическому, то на это у этого должны быть основания, которые, если вы их заметили, интересно было бы обсудить.

Когда мы изучаем практику группы «Коллективные действия», то обнаруживаем в ней формальные элементы, которые можно отнести к теме эзотеризма и структурной закрытости. Важно понимать, откуда это появляется: советская среда не могла интегрировать такого рода практики в свой мир — более того, активно им препятствовала. Это было системное неприятие нонкоформизма, это была вынужденная маргинализация. И для сохранения художественных интуиций этим людям было жизненно необходимо выстраивать свою крепость, системы рвов, внутренний язык и т. д. И если ответить на вопрос: «Что делать с эзотеризмом в концептуализме?», — то нам нужно открывать эту крепость, превращать ее в методологическую крепкость, в доступный набор истин этого искусства. Но также мы можем сегодня учиться у них и стратегиям закрытости. Современный мир просвещенных диктатур и мутных демократий состоит из репрессивных машин, к государственному насилию добавились общественные репрессивные политики — кэнселинг, деплатформинг и иные способы «травли» во имя добра. «Закрытость» остается серьезной революционной стратегией и ценностью.

Если мы посмотрим на постконцептуальное искусство (речь в дискуссии шла о так называемом агрегаторном искусстве TZVETNIK и др.), то здесь, на мой взгляд, тоже нет никакой проблемы с эзотеризмом, которую нужно здесь и сейчас решать. В постконцептуальном сюрреализме (назовем его так) безусловно присутствует эзотеризм как тема, как эстетика, потому что в общем «постконцептуальный сюрреализм» связан со стадией развития визуальной культуры, когда она начинает восприниматься не только как большая мусорка, но и как область визуального бессознательного современного мира. То, что вытесняется, остается на виду, но лишается изначального контекста. Работа с этим материалом естественным образом реанимирует сюрреалистические методологии, которые фиксировали онейрический план в момент, предшествующий появлению кушетки и фигуры аналитика. Такому искусству порой нелогично присваивать политические выводы и давать окончательные оценки. Изолированность в материале, эзотеризм и неконвенциональные формы риторики тут выступают как естественные условия производства. Однако в большинстве случаев эзотерические эффекты оказываются тонировкой пустоты, а не тонкой настройкой отношений вещей друг с другом, но даже и эта пустота может быть интересной.

Анатолий Осмоловский

художник, теоретик современного искусства, куратор

Я не вижу эзотеризма в концептуальном и постконцептуальном искусстве. Максимально, что можно там рассмотреть — какие-то аллюзии на дзен-буддизм (это свойственно и московскому концептуализму, и западному, если говорить про движение «Флюксус»). Не знаю, где увидели в концептуализме теософию Штайнера и прочий оккультизм. Если же вслед за Розалинд Краусс интерпретировать минимализм как антирациональное и даже безумное усилие, то подобный подход можно распространить на любое явление современного искусства. Везде можно обнаружить что-то иррациональное или романтически-демоническое. Постконцептуальное искусство — конечно, явление более разнообразное, исходя даже из его названия. Наверное, в нем можно найти что-то похожее, но все же хорошему искусству обычно свойственна некоторая толика иронии или относительности, которые должны купировать любые попытки патетической претенциозной серьезности.

Дарья Кузнецова

художница

Эзотерическое — сокрытое, тайное знание — противопоставлено экзотерическому — профанному знанию. Например, почти в любой религии есть эзотерическое (обычно праксис) и экзотерическое (как правило, догма).

Закрытость сообщества московского концептуализма едва ли можно назвать эзотеричной. Во-первых, это явление исторично: сегодня даже те работы, которые тогда имели смысл только для «посвященных», доступны кому угодно. Во-вторых (и это самое важное), обособленность этого круга носила отнюдь не элитистский, а сугубо маргинальный характер. Московский концептуализм — угнетаемый субъект, вытесненный властным дискурсом официоза и инкапсулированный в герметичное сообщество-лакуну, которое буквально начало вариться в самом себе и пожирать смыслы друг друга. Герметичность в данном случае кардинально отличается от герметичности тайных обществ типа розенкрейцеров, которые, наоборот, устанавливают власть над теми, кого не допускают к знанию.

Если мы говорим не об эзотерическом пласте какого-то знания, а именно о понятии «эзотерика», то оно являет собой уже не тайную, а, наоборот, популистскую «рассекреченную» совокупность синкретического знания, зачастую духовного, мистического, спиритуального толка.

Эзотерика возникает на границе, где, скорее, утрачивается традиционная культура. Это попытка «залечить», воссоздать разрушенный или руинизированный макрокосм предков, органично передававшийся из поколения в поколение. Совокупность традиционных знаний о мире по какой-то причине перестает работать, утрачивает свою ценность, например, при разрушении государства или смены политического вектора. Эзотерика — это поиск духовной опоры в чужих традициях, попытка слепить «франкенштейна» из разрозненных культур.

Московский концептуализм возник как раковая опухоль на загнивающем теле совка, который раскулачивал и экспроприировал, проезжался своими пролетарскими лозунгами по телу исконных этнических культур Российской империи, предложив взамен перемалывающую индивидуальность уравниловку.

Мистичность, вплывающая в это рассуждение вслед за эзотерикой, в московском концептуализме возникает скорее как стилизация, иронично отстраняясь от непосредственного праксиса, заныривая, пожалуй, лишь в легкий онейроид, шизоидность и неглубокую психоделию.

В этом, на мой вкус, как раз состоит «нехватка» московского концептуализма. Но это логично, ведь концептуальное построение как раз и находится в рациональном/интеллектуальном/аналитическом поле, в то время как мистика — дело по большей части чувственное и интуитивное, хотя тоже может мимикрировать под научное делание, как и концептуальные практики внутри искусства. Московский концептуализм по большей части заигрывает с жанрами, может встраивать в «эзотерическую» рамку профанные смыслы.

Настоящая же мистика в нем может проявляться, равно как и во всей остальной культуре, если считать, что создание произведения — это некий алхимический, скажем, процесс. Процесс ради процесса, преобразование реальности через онейроид, поэзию, музу и т. п. Искусство традиционно мистично и вышло из культа как инструментарий симпатической магии архаических обществ — визуализация, овеществление объекта желания, которые сегодня мы интерпретируем как первобытную культуру. Даже объекты материальной и бытовой культуры служат культу, т. к. в архаике вся жизнь и ее объекты и процессы сакрализованы. Позднее оно обслуживает религиозные учения и идеологическую машину. Сегодня оно политизируется. Завтра оно должно быть освобождено.

Современное сознание пробуждается из сна прошлого с развитием лобных долей. Взгляд на мир нормалойда из средних веков сегодня считался бы параноидальной шизофренией. Сегодня мы якобы «выздоравливаем» и трезвеем, это помогает нам выживать физиологически («Затерявшегося в грезах наяву рано или поздно найдет и съест другое животное», — Т. Метцингер). Правда наряду с физиологической можно опасаться еще и психической или духовной смерти («смерти души»). Или смерти культуры.

Медея Маргошвили

сотрудник научного отдела ММСИ, исследователь архитектуры, автор телеграм-канала Around Barthes

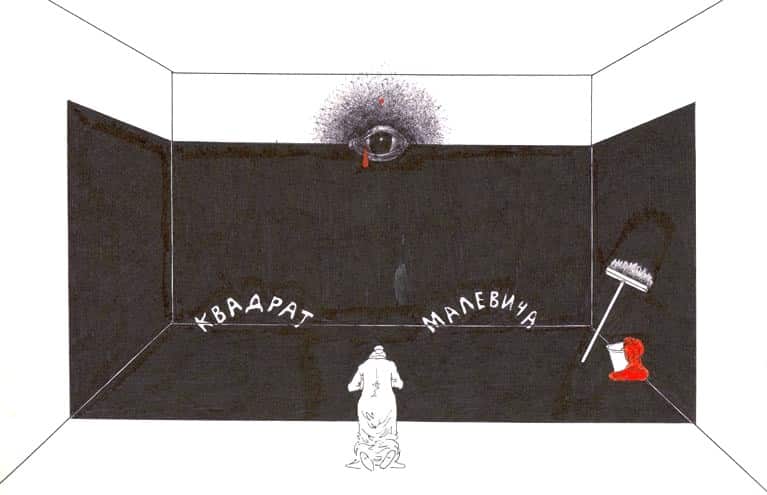

Мне кажется, ничего с эзотеризмом делать не надо, надо его принять как факт. Если научное сообщество смогло признать, простить и принять эзотеризм Аби Варбурга (немецкий искусствовед и исследователь культуры, создатель т. н. атласа «Мнемозина», который повлиял на целое поколения после. — Прим. авт.), то уж художественное сообщество и подавно может принять эзотерический элемент концептуализма. Я не занимаюсь плотно исследованиями в этой области, но мне кажется довольно логичной возможность наследования эзотерических практик концептуалистами, если учесть, что вся эта история была популярна среди авангардистов как в России, так и за рубежом. Кандинский, Малевич, Клее и многие другие читали мадам Блаватскую взахлеб, очень многие свои идеи почерпнув у нее. Не прошел мимо и Шопенгауэр с его почти что откровенческим (для западной культуры) внедрением восточной философии в классическую немецкую философию. Когда Малевич называл свою работу «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой» (1922), он, вероятнее всего, ссылался на шопенгауэровский том «Мир как воля и представление» (1819). Даже голландские неопластицисты очень многое вынесли из работ философа и математика М. Г. Шунмакерса, который, насколько я понимаю, не очень далеко ушел от мадам Блаватской и Рудольфа Штайнера. К слову, о влиянии Штайнера говорить и вовсе не приходится. Все это, на мой скромный взгляд, в той или иной степени было унаследовано послевоенным поколением, для которого такого рода эзотерические практики давали в том числе возможность «найти убежище» от всепоглощающего псевдорационализма идеологии, будь то идеология советская или капиталистическая.

Не думаю, что из наличия или отсутствия эзотерического элемента в концептуальном искусстве можно делать какие-то конкретные политические выводы, потому что этот эзотеризм в довольно интересном формате смешивается с рационализмом, герменевтикой, тучей экспериментов и открытий в поле постструктурализма и семиотики. Во всяком случае, мне не удается проследить выраженную политическую позицию, потому как всегда казалось, что в идеале концептуализм идет где-то параллельно политической полемике, которой, например, придерживался тот же соц-арт. Про постконцептуальное искусство ничего сказать точно не могу, но мне не кажется, что политические позиции художника (-цы) в прямой пропорции определяют его (ее) аффилиации к [пост]концептуализму.

Анастасия Хаустова

критик и редактор вебзина Spectate

Первоначальный смысл ἐσωτεριχός — до боли банальный. Пифагорейцы называли эзотерикой внутренний дворик храма, в котором проходили собрания пифагорейской школы. Со временем, смешавшись с религиозностью и оккультизмом, эзотерика стала означать любое тайное знание для избранных, доступ к которому открыт только тем, кто привержен особой практике и посвящению. Но такое определение не выглядит конкретным: под него могут попасть любые «объединения», которые создают собственный язык для общения внутри группы, например, научное сообщество. Однако научное сообщество открыто, в отличие как раз от эзотерического — последнее намеренно напускает на себя флер таинственности и закрывает доступ к герметичному знанию любому, кто не докажет свою приверженность и преданность. Следовательно, именно напускную таинственность, выступающую как атрибут исключительности, мы можем назвать эзотеризмом. Таким образом, должны ли мы говорить об эзотеризме внутри искусства, и если да, то в связи с чем?

Разговор о современном искусстве также неизбежно отсылает нас к генезису и истории, и если речь идет о концептуализме, то мы должны понять, о каком именно. Питер Осборн методично эксплицирует историю «концептуализмов» в своей статье «Эффект Кабакова», где последовательность «концептуальное искусство, концептуализм, концептуализмы, современное искусство, постконцептуальное искусство» представляет собой определенный исторический нарратив, который — уже в другом его тексте — упирается в постконцептуализм как современное искусство per se. Однако сама динамика последовательности запрещает нам смешивать различные виды «концептуализмов» и говорить о некоторой общей логике, присущей им всем.

Исторический (американский) концептуализм выделяет несказанное2 как атрибут любого языка, в рамках которого, как известно, «о чем невозможно говорить, о том следует молчать»3. Сол Левитт манифестирует, что «1. Концептуальные художники скорее мистики, нежели рационалисты. Они приходят к таким заключениям, к которым логика привести не может»4. Таким образом, несказанным в XX веке вместо философии занялось искусство, но, обнаружив себя как еще один язык, оно и в своей практике столкнулось с невыразимым. Conceptus (лат. «понятие, понимание, замысел») становится элементом искусства, которым оно оперирует, с одной стороны, в рамках понимания себя как отдельного языка и, с другой стороны, как сухим остатком непознанного, непонятного и не проговоренного внутри этого языка. Концептуализм сам стал «тайным» языком именно в тот момент, когда отказался от примата перцепции и занялся концептами и идеями, которые не в ходу были у рядового зрителя, привыкшего к китчевым картинкам и эстетике, апеллирующим к эмоциям и настроению. В этом-то и состоит злая ирония всего концептуального искусства — там, где художники хотели найти единый язык искусства, они попали в ловушку того, что каждый новый язык нужно учить.

Увлечение оккультизмом и эзотеризмом в среде советского неофициального искусства было созвучно самому способу взаимодействия внутри группы, последовательно выстраивающей границу между собой и официозом5. Художники МОКШи хотели заниматься не просто концептуализмом, но искусством как таковым, свободным от предрассудков идеологизированного соцреализма. Екатерина Бобринская метко подмечает, что искусство после философии в русском исполнении становится искусством после идеологии. Поэтому и способ «концептуализации» у русских художников зачастую другой, романтический, хотя что и говорить, если даже сами художники недовольны определением, данным им критиками: «Нет, мы уже ничего не можем. Нас уже изничтожили, пользуясь термином “концептуализм”»6.

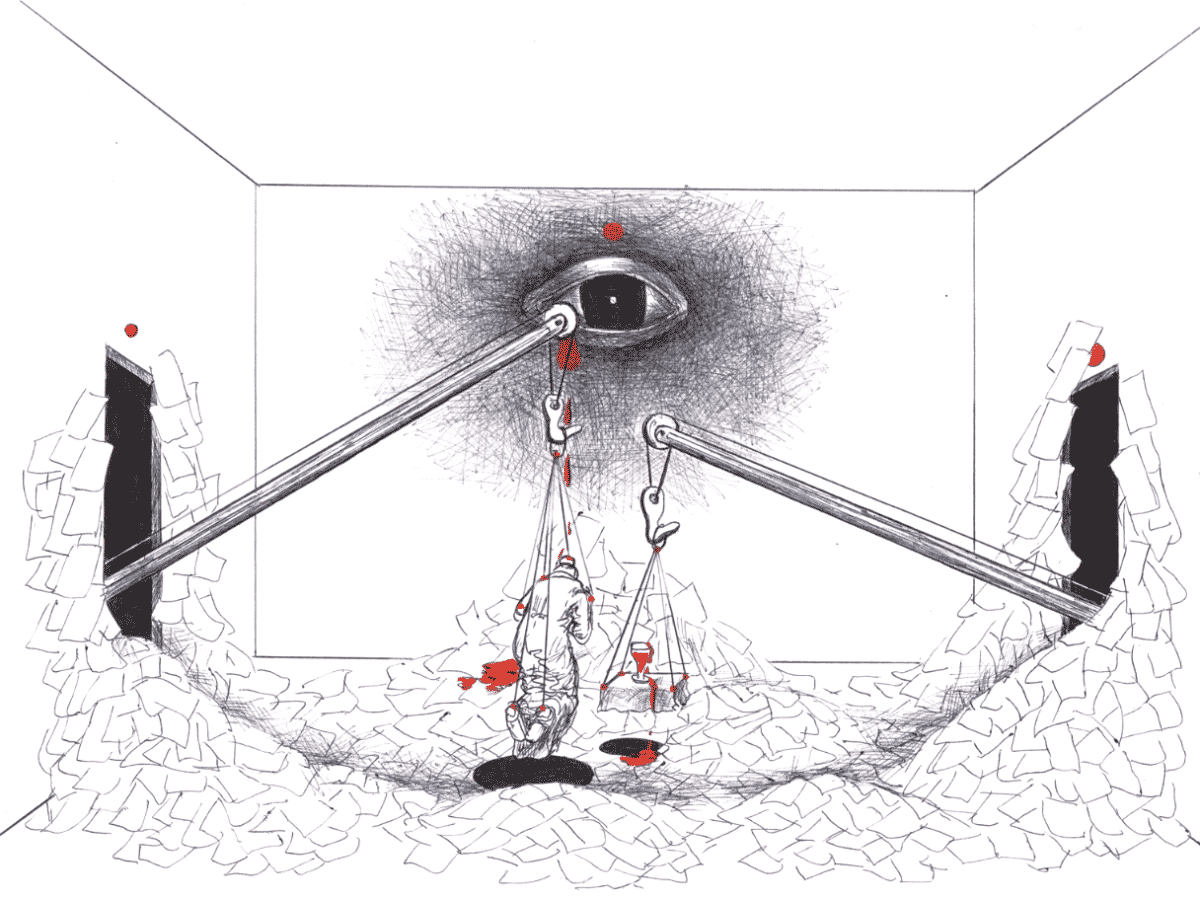

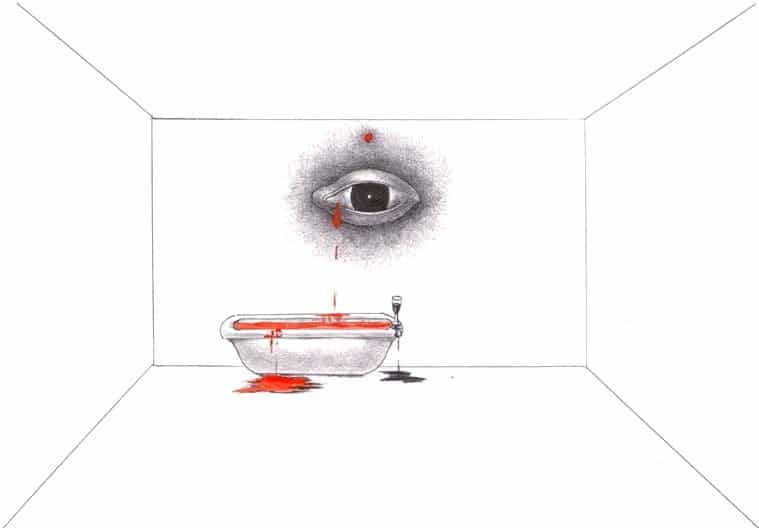

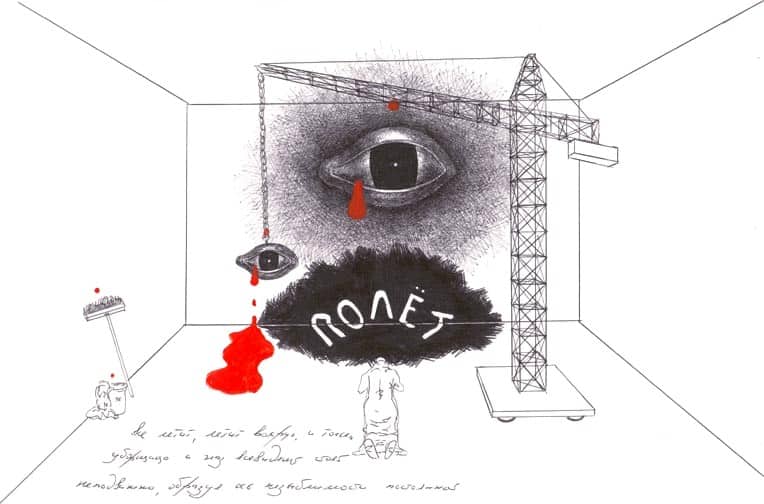

Современное искусство, которое, согласимся с Осборном, постконцептуально, пытается провести работу над ошибками предшественников и выстраивает особые отношения прежде всего со зрителем. На помощь приходит универсальный и универсализирующий инструмент — маркетинг, который занимается переводом даже сложных концептов в удобоваримую форму визуальности и сопроводительных текстов, приукрашенных светокоррекцией и пиаром. Так функционирует не только искусство, но и литература, философия, бизнес: публичный деятель находит своего адресата в публике, которая перераспределяет потоки внимания между различными — интересными и скучными, успешными и не очень, понятными и нет — адресантами. В связи с этим идеальным примером будет недавняя «Закрытая рыбная выставка» Хворостова, Гинзбурга и студентов института «БАЗА», которая свой заложенный в ней эзотеризм эксплицирует на уровне экскурсий, дискуссий и паблик-токов, что помогает ей успешно донести свое сообщение до большой аудитории.

На одном из этих мероприятий Анатолий Осмоловский сказал о тотальной детекстуализации, которая, обернувшись гегемоном реальности, обнаруживает компенсаторную функцию любых текстов, возникающих в поле. Однако что тогда делать с общим перепроизводством как текстов, так и визуальности? Разве наличие доступа к производству текста или визуала любого, у кого есть фейсбук или камера телефона, не заставляет нас говорить хотя бы о минимальных критериях различия? И не будет ли в таком случае работа по переводу сложных вещей в простые лишь скрывать тот факт, что в пределе непосредственное высказывание внутри любого языка невозможно, а лишь опосредовано этим языком, заданным помимо нашей воли? Однако на эти вопросы, на мой взгляд, более интересные, современному искусству только предстоит ответить.

Но вернемся к вопросу первому: должны ли мы говорить об эзотеризме внутри искусства, и если да, то в связи с чем? Современное искусство не представляет собой тайное знание или группу экзальтированных мистиков даже тогда, когда хочет ими казаться. Работа по постоянной дезавуации авторитета и претензии на единоличное владение искусством должна проводиться как зрителями, так и внутри сообщества, иначе мы не имеем права говорить о критике. С другой стороны, с сухим остатком непознаваемого ничего не поделаешь ровно потому, что никакое сообщение не передается непосредственно: «Совершенно не важно, понимает ли зритель концепцию художника, когда видит его искусство. После того как произведение покинуло “мастерскую”, художник не может проконтролировать, каким образом зритель его воспримет. Разные люди по-разному понимают одни и те же вещи»7. Как говорил Александр Моисеевич Пятигорский, «понимание того, что я тебе говорю, это твое дело, а понимание того, что ты мне говоришь — это мое дело». В искусстве есть что-то, что не помещается в рамки даже полностью обозначенного, описанного и переведенного языка — всегда будет то, о чем следует помолчать. Но для улучшения понимания этого языка нам не остается ничего другого, кроме как говорить и слушать.

Арсений Жиляев

художник, куратор, теоретик современного искусства

На мой взгляд, обвинение (пост-/нео-/мета-) концептуального искусства в излишней закрытости, эзотеричности не совсем релевантно. Или, так скажем, оно мало что проясняет. Да, МОКША формировалась как закрытый клуб по интересам. По факту это пример сетевой самоорганизации, которая приобрела свою форму в силу специфики исторического момента — невозможности открытого общения с внешним миром из-за опасности, от него исходящей. Но можно ли в принципе представить нечто иное, когда мы говорим о сложившихся художественных направлениях? Мне кажется, что тезис Матураны и Варелы об операциональной закрытости, аутопоэтичности живых систем очень хорошо подходит для описания искусства, особенно в отдельные периоды его развития. А если так, то в принципе залогом жизни и всякого своеобразия в творчестве становится именно умение быть закрытым и одновременно живым, саморазвивающимся.

Безусловно, закрытость концептуального круга дублировала закрытость советского общества в том числе на бюрократическом, функциональном уровне, хотя делала это в пародийном ключе. Вряд ли здесь уместно говорить о миметичности, возможно, более подходящим примером были бы художники-антисоветчики. Но структурный резонанс в отношениях концептуалистов и советской системы, безусловно, присутствовал. Вопрос в том, дает ли наличие подобного резонанса повод обвинять концептуалистов в связях с тоталитаризмом, говорить о том, что они, пусть косвенно, лили воду на мельницу политических репрессий? К такому выводу можно прийти, но это выглядит очень натянутой интерпретацией, исходя из которой все члены советского общества, так или иначе состоявшие в более-менее закрытых организациях — от семейных до научных или культурных — могут быть обвинены сходным образом. Едва ли это прояснит что-либо.

Если говорить о начале 2020‑х, то рифма между модой на «эзотеричность» искусства и изоляционистскими тенденциями в российской политике вновь не попадает в актуальные концептуалистские тенденции. Последние, какими бы они ни казались для внешнего наблюдателя, ближе к рационализму, пусть и понятому шире, чем искусство, отказывающееся от любых форм рационализации в пользу мистического провидения. Начатый выставкой «ВЕРЮ» тренд на легитимизацию «духовного» в отечественном контексте продолжается до сих пор: достаточно вспомнить во всех смыслах гораздо более сложную и осмысленную выставку «“Мы храним наши белые сны”. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969». В описании проекта читаем: «Механика сохранения и распространения “тайного знания” во многом определяет структуру выставки, которая развивается в символическом повторяющемся цикле “расцвет–изгнание”: от многообразия эзотерических практик в дореволюционную эпоху до ссылок и расстрелов 1930–1940‑х, от духовного возрождения на советском Востоке, в Центральной Азии в 1920‑х, где по разным причинам оказались многие представители художественной интеллигенции, до последовавших вскоре и там арестов и “тишайшего” творчества после». Вновь зададимся вопросом, можно ли на основании всего вышесказанного сделать вывод, что крупная частная институция, поддерживающая проекты о «тайном знании», коррумпирована резонансом с государственным изоляционизмом вкупе с интересом к эзотерике, паранауке, оккультизму и проч.? И если да, то в каком отношении к этому находятся концептуальные практики?

Мне представляется, что и прямые наследники художественного мистицизма, и рационализаторы МОКШи объединены общим стремлением — пробить брешь в сторону внешнего, — хотя расходятся методологически. Духовные практики, обернутые в сверхбюрократизированные ритуалы, КД, обсессивное заговаривание смерти у Дмитрия Александровича Пригова, противопоставление тотальности инсталляции тотальности советского проекта у Ильи Кабакова — все направлены на поиск и/или создание разрывов, лакун в стене языка, идеологии, в целом реальности мира в СССР. Теоретически МОКША, наверное, наиболее близка к постструктуралистким практикам и по времени во многом с ними совпадает. При этом духовный опыт, зачастую лежащий в основе отечественного похода к поискам языковых границ, нельзя сбрасывать со счетов. Известно, что Кабаков долгое время находился под сильным влиянием православного философа Евгения Шифферса. Но когда пришло время выбирать, вместо монастыря художник выбрал общение с Андреем Монастырским. Так, в частности, появились «белое», пустота, ангелы и другие приметы ранних альбомов Кабакова, которые во многом были инспирированы духовными поисками конца 60‑х — начала 70‑х. В свою очередь, религиозный опыт Монастырского хорошо задокументирован им самим и включает, помимо канонического интереса к буддийским практикам, стяжание святости, описанное в опыте погружения в психическое расстройство в «Каширском шоссе». Здесь же можно отметить, что вроде бы далекие от религиозности Пригов и Сорокин осознанно крестились во взрослом возрасте, а в 90‑е группа «Медицинская герменевтика» сделала исследование православия одним из источников своей практики. Аналитические процедуры московских концептуалистов не противопоставлены мистическому, религиозному и эзотерическому опыту.

Интересно, что канонический рационализм западного концептуализма тоже оправданно ставился под вопрос. Влиятельное исследование Розалинды Краусс «Подлинность авангарда и другие модернистские мифы»8 красноречиво об этом свидетельствует. Возможно, исключением могли бы быть художники Латинской Америки. Их авангардные практики 70–80‑х в среднем были далеки от духовных поисков их советских коллег или же от парадоксов западной рациональности в исполнении англосаксонского концептуализма. Но и здесь не обойтись без закрытости и соответствующей эзотеричности. Правда, тут она связана уже с политической ангажированностью. Борьба с диктатурой и репрессиями требовала должного уровня конспирации и одновременно вовлеченности в «тайную» организационную деятельность. Тот случай, когда дублирование структурной герметичности работает скорее в режиме диссонанса.

Новые тенденции, связанные с осмыслением экспозиционных стратегий прошлого/настоящего, методологическим анализом художественных институций, трансформаций концепции музея, истории выставок — в своей работе безусловно операционно закрыты и для внешнего наблюдателя эзотеричны. Конечно, это искусство об искусстве прежде всего. Но цель этого искусства, как и полвека назад — попытка вытянуть себя за волосы из болота в сторону внешнего. Только делается это не через интуитивное нащупывание самого темного в темной жиже мистического, не через возвращение к домодернистским практикам чистоты незамутненного знания, скрытого в недосягаемых глубинах, а через усиление «света», прояснение, поиск новой рациональности, ускорение институционального строительства (пусть лабораторного и фиктивного на данном этапе) и через поиск выхода за пределы возможностей, отведенных производственными мощностями современного искусства.

Завершить мне хотелось бы цитатой из письма бывшего югославского концептуального художника Горана Джоржевича: «Однажды посетитель раскритиковал мой плакат как элитарный, потому что он не мог его понять. Плакат был основан на моей статье (о проекциях в 2, 4, 5… n измерениях), опубликованной прежде в математическом журнале. Я спросил посетителя: почему тогда он не считает эту же работу в математическом журнале элитарной, хотя и там ее тоже не понимает? И почему он или любой посетитель ожидает мгновенно понять все показанное в галерее? Часто выставленные работы являются результатом многолетнего труда и “вложенного” в них опыта. Почему кто-то ожидает, что поймет это немедленно, когда он или она входит в галерею? Представьте наивного зрителя, который не знает, что такое живопись, искусство или выставка. И вот однажды по чистой случайности такой зритель входит в галерею, где открылась выставка обычных пейзажных картин. Каким будет его впечатление от увиденного?»

Редактура: Стрельцов Иван

- См. Ходжсон Маршалл Дж. С. История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней. М.: Эксмо, 2013.

- См. Кошут Дж. Искусство после философии, доступно по http://vcsi.ru/files/art_after_philosophy.pdf

- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат, п. 7.

- Левитт С. Параграфы о концептуальном искусстве // Художественный журнал, №69, 2008, доступно по http://moscowartmagazine.com/issue/23/article/366

- См. Тамручи Н. Безумие как область свободы // НЛО, 2009/6 (100), доступно по https://magazines.gorky.media/nlo/2009/6/bezumie-kak-oblast-svobody.html

- Реплика Ю. Лейдермана. См. Монастырский А., Захаров В, Лейдерман Ю. О терминологии «Московского концептуализма» // Художественный журнал, №70, 2008, доступно по http://moscowartmagazine.com/issue/22/article/342

- Левитт С. Параграфы о концептуальном искусстве.

- Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М.: Художественный журнал, 2003.