Смит Т. Беседы с кураторами / пер. с англ. Ольги Гавриковой. — М.: Ад Маргинем Пресс / Музей современного искусства «Гараж», 2021.

Клэр Бишоп — историк искусства, критик, писатель и преподаватель истории искусства в Институте последипломного образования Городского университета Нью-Йорка. Преподавала в Уорикском университете в Ковентри и Королевском колледже искусств в Лондоне. Автор книг, в том числе: «Installation Art: A Critical History» («Искусство инсталляции: Критическая история». London: Tate Publishing, 2005), «Participation» («Соучастие». Cambridge, Mass.: MIT Press; London: Whitechapel Art Gallery, 2006) и «Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship» («Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства». London: Verso, 2012; рус. пер.: М.: V‑A-C press, 2018).

Мы начали беседу с разрабатываемых Клэр Бишоп идей, которые легли в основу ее книги «Radical Museology, or, What’s ‘Contemporary’ in Museums of Contemporary Art?» (London: Koenig Books, 2013; рус. пер.: Радикальная музеология, или Так ли уж «современны» музеи современного искусства? М.: Ад Маргинем Пресс; Музей современного искусства «Гараж», 2014), в Национальном институте экспериментального искусства Колледжа изобразительных искусств в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее 9 декабря 2012 года. Наша дискуссия продолжилась в 2013 и 2014 годах.

Терри Смит: Я обратил внимание на то, что в заголовке вашей новой книги слово «современный» взято в кавычки. Вас смущает сам термин или же то, как его сегодня используют в мире искусства? Беспокоит ли вас то, что значит это слово применительно к музею, или вы утверждаете, что «радикальная музеология» является самой современной практикой в наши дни?

Клэр Бишоп: Я убеждена, что самую эффективную модель «современного» мы можем получить не из нынешней истории или теории искусства, а скорее из музейной практики, в частности трех европейских музеев: Музея ван Аббе в Эйндховене, Центра искусств королевы Софии в Мадриде и Музея современного искусства Метелкова (MSUM) в Любляне. Каждый из них предлагает пристрастное, политизированное понимание «современного» как метода, в отличие от его более привычного использования в качестве периодизации или дискурса. Моя общая цель состоит в том, чтобы стимулировать в рамках истории искусства дискуссию о музеях (которая не сильно продвинулась дальше дебатов между тематическим и хронологическим подходом, происходивших около 2000 года), а также предложить альтернативные модели экспонирования, характер которого в большинстве американских и других музеев сейчас определяется рынком.

Учитывая нынешний режим жесткой экономии в Европе, в рамках которого публичные институции подвергаются продолжительному и чрезвычайному сокращению финансирования, необходимо создать конструктивный манифест о возможностях музеев. Я также хочу порвать с пессимизмом влиятельных критических текстов о современных музеях, которые полны тирад, направленных против зрелищности и выставок-блокбастеров. Вместо этого пришло время отстаивать новые вдохновляющие задачи музея современного искусства как публичной институции.

На сегодняшний день академия и музей в категории современного видят, как правило, презентизм: восприятие настоящего момента в качестве горизонта и цели нашего мышления. Вместо этого я хочу предложить понимать современное как действие, способ руководствоваться прошлым, который определяется комплексом политических ожиданий от будущего. Я опираюсь на текст Вальтера Беньямина «О понятии истории», особенно его идею констелляции как способа донести идеи, образы и события прошлого до настоящего1. Более того, я хочу подчеркнуть, что это действие в основе своей является кураторским жестом.

ТС: Вы указываете на разногласия между разными типами музеев, каждый из которых претендует на то, чтобы быть современным, выставлять актуальное искусство и показывать обладающее актуальностью прошлое (или его фрагменты). В широком смысле каждый из этих типов образует констелляцию, однако, возможно, не в том смысле исторического материализма, который подразумевал Беньямин. Каждый музей делает это по-своему, по разным причинам, и каждый музей ориентируется на разные типы аудитории. Как бы вы описали эти различия?

КБ: Существует три модели музеев, к которым мы можем обратиться (здесь я ссылаюсь на тексты Мануэля Борха-Вийеля, директора Центра королевы Софии): модернистский, постмодернистский и современный2. МоМА в Нью-Йорке, конечно же, представляет очевидный пример модернистского музея. Он направлен на создание хронологической истории, поданной с помощью белого куба, и предназначен для публики в ее модернистском понимании (как универсальный объект, не затронутый вопросами расы, класса или гендера). В отличие от него, инструментарий постмодернистского музея (например, Тейт-Модерн) определяется мультикультурализмом, ставящим знак равенства между современностью и глобальным разнообразием. Это продвигается средствами маркетинга, которые ориентируются на многочисленные демографические показатели экономически измеримых «аудиторий». Современный музей, как утверждает Борха-Вийель, может, напротив, пониматься как архив общественного достояния, коллекция которого активирует множественные, соревнующиеся модерности (в отличие от эксклюзивного нарратива модернизма или инклюзивного нарратива мультикультурализма). В этом контексте произведение искусства рассматривается как переходный объект, ведущий к радикальному образованию. Педагогическая модель здесь опирается на идею «невежественного учителя» Жака Рансьера3.

Разумеется, при обсуждении модели музеев мы всегда имеем дело с идеальным зрителем — с предполагаемым институцией зрителем, — а не реальными посетителями во всем их статистическом разнообразии. Но этот подход позволяет нам увидеть, что решения музеев о том, как экспонировать коллекции, всегда глубоко идеологичны. Недавно я представила эти идеи коллегам на других факультетах моего университета и была очень удивлена, узнав, что некоторые из них никогда не задумывались о том, как музеи конструируют смыслы с помощью расстановки и сопоставления объектов. Для них было открытием, что каждый раз, когда историки искусства отправляются в музей, они осуществляют двухуровневое чтение: мы смотрим на произведения и мы также смотрим на то, как музей их расположил. Мы используем два режима взгляда одновременно.

Модернистское потрясение

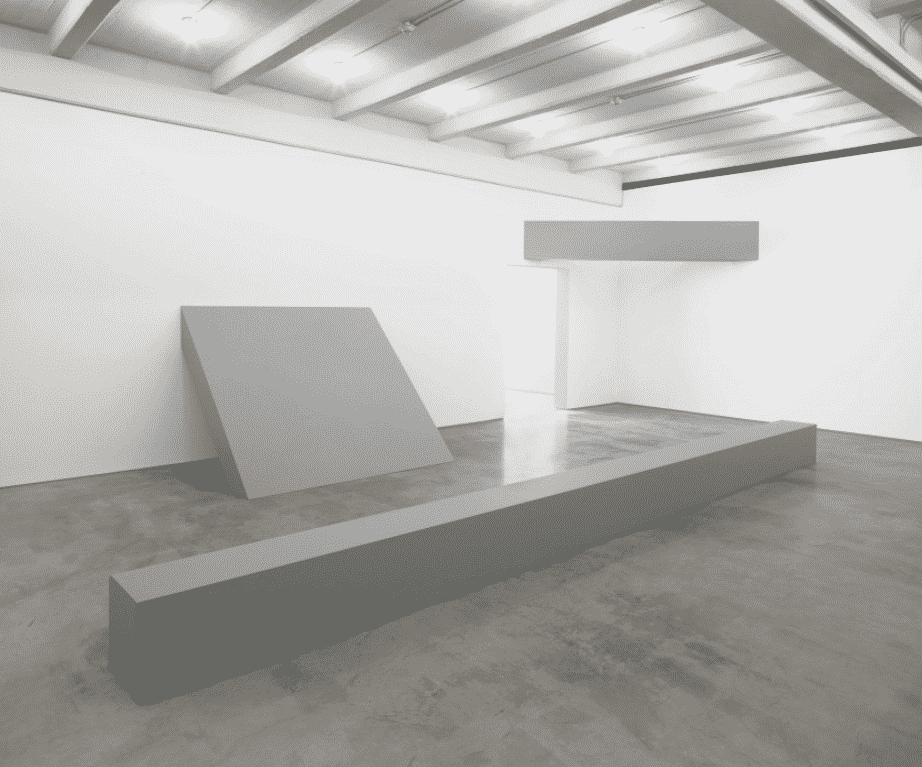

ТС: Давайте обратимся к первой из этих музейных моделей зрительства, модернистской. В вашей книге вы упоминаете статью Розалинд Краусс «The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum» («Культурная логика музея позднего капитализма»), написанную в девяностые годы. Это текст широко известный и по праву прославленный за его острую критику спектакуляризации художественных музеев в последние десятилетия прошлого века. Название статьи отдает дань уважения тому, насколько своеобразно и точно Фредрик Джеймисон с позиции «новых левых» определил постмодернизм как «культурную логику позднего капитализма»4. В начале статьи есть один отрывок, который всегда казался мне очень сильным описанием того, что значило разглядывать произведения искусства в музейной обстановке в эпоху позднего модерна (а во многих местах и до сих пор). Краусс красочно описывает свой опыт посещения выставки произведений минималистов, «постстудийных» художников и концептуалистов из коллекции Панца в Музее современного искусства города Парижа в сопровождении директора музея Сюзанн Паже, которая эту выставку курировала.

Паже объясняет, что в стремлении представить работы подобающим образом она избавилась от музейной обстановки «deco moderne» конца тридцатых годов. Краусс замечает, что некоторые из нейтрализованных залов хорошо работают сами по себе, но в какой-то момент Паже указывает ей на эффект, который сама считает «особенно приковывающим внимание». Это не презентация отдельной работы или даже не экспозиция отдельного зала, это вид сквозь огромный дверной проем на «бесплотное свечение, исходящее от двух… работ Флавина, расположенных в соседних залах». Несмотря на очевидную красоту этого эффекта, Краусс испытывает экзистенциальный момент ужаса и отвращения. Ей претит мысль о том, что экспозиция сама по себе становится эстетически более сильной, чем реальное произведение. Я процитирую ее вывод: «Выходит, что мы получаем это впечатление не пред лицом того, что можно назвать искусством, а посреди обескураживающе пустого, но напыщенного пространства, по отношению к которому музей и сам, как здание, становится объектом»5. Используя произведения искусства ради собственного возвышения, музей демонстрирует пример того, что больше всего шокирует Краусс (и Джеймисона) в экономике позднего капитализма: обесценивание производства, основанного на мастерстве, ради обращения уже существующего в лишенный базиса избыток, который можно лишь благоговейно, бездумно потреблять.

Я разделяю это мнение. Но не в пользу того, что было тогда альтернативой: убежденностью в необходимости существования абсолютных критериев того, что считать серьезным искусством, и определении всего остального как менее достойного. Сегодня многие поздние модернисты, или, как я их называю, «ремодернисты», настаивают на надломленной и опальной серьезности, которая сохранилась вопреки и в противостоянии бессмысленному зрелищу постмодернистского искусства и рыночно- ориентированному современному искусству. Внимание к признакам этой борьбы становится способом восприятия, который упорно сохраняется и развивается в основном в Нью-Йорке.

КБ: Иными словами, сохраняет ли вообще свое значение глубокое и насыщенное взаимодействие отдельного зрителя с произведением искусства или же произошел сдвиг, в результате которого это взаимодействие стало совершенно анахроничным? Идеальный зритель, на которого ориентировалась Краусс в 1990 году, не слишком отличается от идеального зрителя, которого предлагал в 1967 году в своем эссе «Art and Objecthood» («Искусство и объектность») Майкл Фрид6. Однако сегодняшнее эмпирическое богатство выставки определяется куратором в гораздо большей степени, чем когда-либо. Мы смотрим на отдельные произведения, но также на то, как они были сопоставлены, чтобы перекликаться друг с другом и с пространством, в котором располагаются. Эта перемена — в которой значение отдельного произведения искусства ослабевает в пользу ансамбля или констелляции — на самом деле скрыто присутствовала уже в течении минимализма, что признавал Роберт Моррис в статье «Notes on Sculpture» («Заметки о скульптуре»)7. Но Фрид сопротивлялся логике этого расширенного или рассеянного фокуса.

ТС: Нет никаких сомнений в том, что выставки становятся все более определяемы куратором и что мы осознаем музейный опыт как откровенно подготовленный куратором. Это уводит нас все дальше от парадигмы единственного произведения искусства к идее выставки, состоящей из отдельных произведений, которые, именно будучи отобранными из ряда других и определенным образом организованными, составляют кураторский эквивалент Gesamtkunstwerk. Представление Зеемана о выставке как о тотальном произведении искусства сегодня стало практически нормой. И действительно, термин «произведение искусства» кажется необязательным по отношению к тому, что по сути является искусно организованной выставкой. На самом деле гораздо более, чем с отдельными произведениями, мы взаимодействуем с самой выставкой, которая их включает. Выставка представляет сложный эстетический опыт, который приглашает нас раскрывать и пересобирать ее по мере нашего по ней продвижения. Это всегда характеризовало выставку как медиум, но оставалось свойством неброским, фоновым. В последние годы выставка вышла на первый план в результате стечения нескольких обстоятельств. Начиная с семидесятых годов и на протяжении девяностых именно художники, а не кураторы, занимались переосмыслением природы выставок, а затем и музеев в целом. Затем в девяностые годы и первое десятилетие XXI века тон задавали несколько смелых и находчивых кураторов — по крайней мере, во многом. Но в последнее время биеннале курируют художники или кураторы, которые действуют как художники или совместно с художниками. Как эта эволюция отражается в вашем повествовании?

КБ: Пересечение кураторства и «институциональной критики», которое осуществляли такие художники, как Ханс Хааке, Джозеф Кошут и Фред Уилсон, в конце восьмидесятых и девяностых, уже стало общим местом, поэтому такие выставки не фигурируют в моем тексте. Вместе с тем они по-прежнему важны для признания более творческого и полемического типа музейных выставок, вроде тех, которые создаются в Музее ван Аббе в Эйндховене. Кстати, эти проекты создавались именно тогда, когда запускались кураторские образовательные программы для профессионализации кураторства. Не то чтобы между ними существовала какая-либо коммуникация, но это указывает, что в начале девяностых нечто витало в воздухе.

Эти выставки также укрепили тенденцию к приглашению художников в музей для преобразования экспозиций постоянных коллекций, пусть и гораздо в более атмосферном ключе. Сравните, какой беззубой воспринимается серия проектов «Artist’s Choice» («Выбор художника») в МоМА по сравнению с «Mining the Museum»8 (Уилсон, 1992) или «The Play of the Unmentionable» («Игра запретного», Кошут, 1990). К переходным примерам можно отнести выставку Хааке «Viewing Matters» («Вопросы визуального восприятия», 1999) в Музее Бойманса — ван Бёнингена в Роттердаме, в которой художник использовал работы из музейного фонда, подвергая их рекатегоризации и смещая таксономию, чтобы обнажить внутреннюю работу институции. В частности, Хааке в привычной для себя манере обратил внимание на происхождение отдельных работ и на источники прибыли (зачастую подлые) тех коллекционеров, которые пожертвовали эти конкретные произведения музею. В другой же части своей выставки он выстроил совершенно сюрреалистическую экспозицию, используя в качестве ее подоплеки модель игры «изысканный труп». Все это мало обсуждалось, но перекликается со столь популярной сегодня крайне субъективной линией курирования выставок художником, в родословной которой проект Уорхола «Raid the Icebox» («Налет на холодильник», 1971) был наиболее выдающимся историческим предшественником. В данной модели единственной логикой, объединяющей материалы выставки, является собственный вкус художника, его чувствительность и идентичность. Мы наблюдали это в огромном количестве недавних проектов, которые курировали художники: от Таситы Дин до Марка Уоллингера и Грейсона Перри. Я привожу здесь в качестве примера британских художников, потому что именно британские художественные организации, особенно Центр искусств Камдена и Национальные передвижные выставки, активно продвигали эту модель курируемых художником выставок с начала девяностых годов.

ТС: Почему именно британские?

КБ: Моя студентка Натали Мустеца пишет диссертацию о выставках, которые курируют художники, и я надеюсь, что она даст ответ на этот вопрос! Национальные передвижные выставки начали свою деятельность до того, как в девяностые возник феномен Молодых британских художников (YBA), однако характерное для этого феномена превращение художников в поп-звезд, безусловно, подогрело эту тенденцию, и невозможно объяснить ошеломляющую популярность выставки Грейсона Перри в Британском музее («The Tomb of the Unknown Craftsman» — «Могила неизвестного ремесленника», 2011–2012) без учета популяризации искусства и художников, осуществляемой YBA в девяностые. При этом нам не стоит забывать о других моделях курируемых художниками выставок, путь для которых был проложен в Великобритании, — это, например, выставки Джереми Деллера, более погруженные в политику популярной культуры. Выставка Деллера «From One Revolution to Another» («От одной революции к другой»), которая прошла в Токийском дворце в 2008 году, была фантастической констелляцией выставок, занимавших по залу каждая и прослеживающих историю от индустриальной революции к цифровой. Она включала в себя ранние советские подходы к музыке, певцов глэм-рока и собственный проект Деллера «Folk Archive» («Народный архив»).

ТС: Токийский дворец — это текущая инкарнация одного крыла музея, который так поразил Краусс в девяностых. Считаете ли вы его программу пост-модернистской или современной? Лично мне понравилось, как Николя Буррио и Жером Санс преобразовали его в «площадку для современного творчества»9. На мой взгляд, это работает не в последнюю очередь потому, что с 2002 года они намеренно представляют эти «деконструированные» залы в качестве символа локации, отличающего ее от любого другого выставочного пространства или площадки. Помните суматоху того же периода вокруг Музея на набережной Бранли, музея Жака Ширака, где собраны объекты народов Африки, Азии, Океании и Америки? Было много шума касательно покровительственного тона французов по отношению к искусству народов, которые они считают «примитивными». По сравнению с этим, мне казалось, что Токийский дворец с определенной честностью признавал свое место в рамках зрелища — не скандальным, но достаточно актуальным образом. Важно отметить, что, с кураторской точки зрения, залогом успеха выставок на этой площадке является ощущение, будто они внедрены в эти остаточные интерьеры, зачастую занимая их лишь частично и оставляя неиспользованные части как промежуточные пространства, разрывы в том, что кажется бесконечностью возможностей… это места для вечеринок, рейвов, встреч, которые в свою очередь становятся частью выставок. Поразительно, что это чувство сохранилось с 2002 года10.

КБ: Я не такой уж поклонник Токийского дворца. Я помню, как он открылся и какими искусно деконструированными казались его напоминающие сквот залы в контексте фешенебельного 16-го округа Парижа. Я тихо радовалась, что один из первых представленных там художников, Вольфганг Тильманс, настаивал на том, чтобы ему предоставили обычную белую стену!

Однако в Токийском дворце нет фонда, следовательно, он стремится выставлять новое и утверждать Zeitgeist. Я убеждена, что бремя и ответственность постоянной коллекции — это именно та часть деятельности музея, которая сдерживает подобный презентизм, поскольку заставляет нас думать одновременно в нескольких временах: прошлом совершенном и будущем предшествующем. Это временная капсула того, что считалось культурно значимым в предыдущие исторические периоды, в то время как более поздние приобретения еще только ожидают суда истории (в будущем их оценят как важные).

Существуют, однако, временные выставочные площадки, которые здорово справляются с представлением истории в диалектически современной манере. Например, на выставке «Jean Genet» («Жан Жене», 2011) в Ноттингем Контемпорари антиколониальные пьесы Жене, его диалоги с членами организации «Черные пантеры» (которых он защищал и представлял) и его тексты о палестинских лагерях беженцах были задействованы в качестве отправных точек для переосмысления констелляции разжигающих рознь культурных и политических событий. Публикации, фотографии из прессы и видеоинтервью, помещенные рядом с настенными росписями и афишами Эмори Дуглас, бюллетенями Партии Черные пантеры и работами современных художников, осуждающими оккупацию западного берега реки Иордан. Также я являюсь большим поклонником работы Ансельма Франке для Дома культур мира.

Современные постмодерности

ТС: Давайте обратимся к феномену воссоздания выставок и переосмысления музеев через их собственную выставочную историю. Один из приведенных вами примеров, Музей ван Аббе, посвятил свою деятельность именно этому в качестве своего долгосрочного проекта, который длится уже более десяти лет. Как вы оцениваете их действия? Может ли подобная рефлексивность продолжать работать для местных и международных аудиторий?

КБ: С тех пор как Чарльз Эше стал директором в 2006 году, Музей ван Аббе неустанно экспериментирует, используя все свои ресурсы — фонды, архив, библиотеку и резиденции, — чтобы представить каталог возможных способов экспонировать свое имущество. Я приведу лишь два примера. Первая фаза проекта «Play Van Abbe» («Играй в ван Аббе», 2009–2011) подчеркивала институциональную прозрачность и историческую контингентность музея: «Кто эти „игроки“ внутри музея и чьи истории они рассказывают?.. Как нынешний директор представляет коллекцию? Как художественный музей позиционирует себя — как в настоящем, так и в прошлом?»11 Одна из экспозиций, «Plug In #34» («Подключение #34»), демонстрировала работы, которые приобрел Эди де Вильде, директор музея с 1946 по 1963 год; другая, «Plug In #50» («Подключение #50»), представляла изначальное ядро музейной коллекции: двадцать шесть картин (авторство ни одной из них не принадлежит художнику международного масштаба), купленных Генри ван Аббе в двадцатых и тридцатых годах. На выставке «Repetition: Summer Displays 1983» («Повторение: летние экспозиции 1983 года») коллекция была снова представлена в том виде, в каком ее курировал Руди Фукс, когда был директором музея, — тем самым подчеркивался контраст между подходами Фукса и Эше, что помогало исследовать сегодняшнее восприятие этого консервативного периода. Эти кураторские системы сделали выставленные произведения предметом двойной темпоральности: как отдельные голоса, звучащие в настоящем, и как коллективный хор, который был существенным в минувший исторический момент.

Вторая часть проекта «Играй в ван Аббе» под названием «Time Machines» («Машины времени», 2010) выросла из честолюбивого стремления музея быть «музеем музеев» или «коллекцией коллекций» и демонстрировала историю идеологической экспозиции, а также архетипы и модели выставок. Ключевой стратегией снова было повторение: музей возродил проект по коллекционированию реконструкций инсталляций и инвайронментов, запущенный Жаном Лерингом, когда он занимал директорское кресло в шестидесятых годах. В 2007 году музей заказал реконструкцию «Рабочего клуба» Александра Родченко (1925), в 2009 воссоздал «Raum der Gegenwart» («Комнату настоящего») Ласло Мохой-Надя (1930) и пригласил Вэнделин ван Ольденбург реконструировать выставочную систему Музея искусств Сан-Паулу, созданную Линой Бо Барди (1968), а также заказал Музею американского искусства в Берлине воспроизведение «Абстрактного кабинета» Эля Лисицкого (1927–1928). Таким образом, Музей ван Аббе предлагает сделать экспозиционный аппарат проводником исторического сознания.

ТС: Недавно меня осенила мысль, что происходящие в данный момент повторение, переосмысление и воспроизведение выставок прошлого могут составить параллель одному из самых позитивных течений в современной истории искусства: картографированию на протяжении XX века альтернативных модерностей. Эта тенденция действительно осложнила весь европо- и америкоцентристский нарратив модернизма, включив в него способы создания различных видов искусства, ценностей и структур из разных регионов мира, каждый из которых проходил через свой собственный, отличный от других процесс модернизации, и в некоторых случаях этот процесс еще не закончен.

Я приветствую это абсолютно необходимое начинание, но если предполагается, что модернизация была главной целью и ключевым маркером всякого нового и важного искусства, создающегося по всему миру начиная с XVIII века, здесь возникает проблема. Даже когда туземные художники, например, вносили новшества в свои традиции, они редко становились модерными. То же самое можно сказать о большинстве культур, в которых доминировали ремесленные традиции, и о тех, в которых определенные виды искусства имеют обширную историю — как, например, живопись тушью в Китае.

Еще одной проблемой проекта альтернативных модерностей является представление о том, что он непрерывен и охватывает настоящее целиком. Я же полагаю, что эти модернизмы, традиционализмы, неотрадиционализмы и туземности XX века фактически питают множественность различий, составляющих современность. Модернизмы сегодня являются жизненно важным, но в то же время и анахроничным элементом одного из многих течений современного искусства. Некоторые художники всегда это осознавали: например, группа IRWIN из Любляны с их ключевой концепцией ретроавангарда, определенным пониманием контристоризации или мгновенной самоисторизации, к которым они пришли в период распада Югославии. Как вы думаете, появляются ли подобные перспективы в кураторской практике сейчас, с воспроизведением таких прорывных выставок, как «Когда позиции становятся формой»?

КБ: В моде на воссоздание целых выставок можно увидеть запоздалую историческую оценку творческого феномена, который в момент своего появления остался почти незамеченным и непроанализированным. Но я бы не называла это «ретроавангардом». Использование анахронических источников в картинах IRWIN в восьмидесятых годах было конкретным ответом на политический (и эстетический) тупик посттитовской эры. Без возможности идти вперед единственным решением было движение в стороны и обращение прошлому, но не к любому старому материалу, а к наиболее идеологически нагруженным образам XIX и XX веков. Реконструкция выставки «Когда позиции становятся формой» в Фонде Prada в Венеции относится скорее к грандиозным экспериментам ради самих экспериментов, особенно если учесть архитектурную несоразмерность Кунстхалле в Берне и палаццо Ка’Корнер делла Реджина. Эксперимент был небезынтересным, но я не думаю, что есть необходимость в его повторении.

ТС: Стратегия повторения оказала глубокое воздействие на выставочную практику — особенно Центральной Европы — прежде всего за счет интенсивного сотрудничества между художниками, группами художников, кураторами и кураторскими коллективами. Как, по-вашему, это отразилось на музейной практике, скажем, Зденки Бадовинац в Любляне?

КБ: Работа Зденки Бадовинац в Moderna galerija и MSUM в Любляне делает ее, в моих глазах, одним из самых вдумчивых и отважных музейных директоров в Европе. Нужно начать с того, что сам вопрос, как представлять историю искусства в Словении, очень непрост, поскольку страна обрела независимость только в 1991 году. По этой причине музеям приходится согласовывать два противоречивых проекта: стремление к репрезентации национального государства и необходимость отстаивать собственную позицию в глобализированном мире современного искусства, требующего транснациональной (или даже постнациональной) культурной продукции. Правительство заинтересовано в том, чтобы оба музея излагали историю искусства бывшей Югославии на Запад (поскольку во время холодной войны поддерживались художественные связи с Австрией и Италией), однако Бадовинац также настаивает на том, чтобы быть обращенными и на Восток, на советский блок, с которым было меньше контактов, но идеологический контекст которого был более сопоставим с ситуацией в Словении.

Относительно MSUM, филиала современного искусства Музея Метелкова, я бы хотела отметить два следующих момента. Во-первых, вся его экспозиция организована вокруг тематических категорий, связанных с параллельными темпоральностями: «идеологическое время» (социалистическое прошлое), «будущее время» (неосуществленные модернистские утопии), «время отсутствия музея» (когда художники компенсировали отсутствие развитой системы искусства самоорганизацией), «ретровремя» (когда художники занялись самоисторизацией), «проживаемое время» (искусство тела и перформанс), «переходное время» (от социализма к капитализму), «военное время» (конфликты 1990‑х годов), «господствующее время» (настоящее время глобального неолиберализма) и т. д. Современное искусство подается как вопрос своевременности, а не как этап на конвейерной ленте истории. Как и Музей ван Аббе, MSUM отдает предпочтение искусству, ориентированному на эмансипаторные традиции, поэтому в его коллекции нет, например, крупных игроков рынка (вы не найдете там Дэмиена Хёрста, Мэтью Барни или Джеффа Кунса).

Во-вторых, стоит выделить реакцию Бадовинац на резкое сокращение финансирования культуры словенским правительством. Ответом музея стало повторение в слегка измененной и расширенной форме своей инаугурационной экспозиции «The Present and Presence» («Настоящее и присутствие»). Проект «Настоящее и присутствие — Повторение 1» (апрель — октябрь 2012) оправдывает это повторение в потрясающем манифесте из пяти пунктов12. Впоследствии музей представлял «Настоящее и присутствие» еще дважды: на «Повторении 2» (в октябре — ноябре 2012) и «Повторении 3» (в январе — июне 2013), сосредотачиваясь на темах движения и улицы соответственно. Эта стратегия является радикальным и упрямым способом донести до общественности факт сокращения финансирования культуры.

Современное общественное достояние

ТС: С каким типом зрительства сегодня связана идея общественного достояния? Это количественное или качественное понятие? Во всевозможных контекстах по всему миру число зрителей — индивидов, групп, участников — только растет, они постоянно посещают местные и прочие музеи, художественные площадки и перформансы, и это обогащает их опыт восприятия искусства, его истории и возможностей, а их взаимодействие с искусством становится более сознательным, многогранным и предполагающим критическое участие. Три перечисленных вами музея осуществляют свою критическую выставочную работу, в значительной степени полагаясь на участие своих относительно немногочисленных осведомленных аудиторий. Однако спектакуляризация культуры привела к тому, что массы людей посещают наиболее известные музеи, курсируют по ним, щелкая фотокамерами, в таких количествах, что это, похоже, начинает превышать физические возможности самих произведений, зданий и персонала.

В ответ на это некоторые музеи пытаются обращаться сразу к обоим типам зрителей, чтобы стать местом восприятия высокого искусства и местом, где могут обсуждаться и трансформироваться общественные и личные ценности. Потому для Криса Деркона, директора Тейт-Модерн, было важно запустить в музее три ведущие линии: Кураторство в Тейт, Обучение в Тейт, а также Тейт-обмен, своего рода открытое пространство для культурной трансформации. Он хочет одновременно задействовать все три модели Борха-Вийеля — модернистскую, постмодернистскую и современную — в масштабе, соизмеримом с огромным количеством посетителей в этом музее. Это очень современное стремление, своего рода безумный прыжок в современность, а дальше будь что будет.

КБ: Я не так хорошо осведомлена о трехсторонней программе Деркона для Тейт-Модерн, однако у меня вызывает подозрение центральная роль корпоративного спонсорства в деятельности проекта Тейт-обмена (брендированного BP13). На сайте Тейт это описано безобидным языком — хотя и модернизированным для соответствия цифровой коммуникации. Настоящий вопрос для меня в следующем: если Тейт-обмен под эгидой BP — это ведущая линия, то куда же она ведет? В первом проекте программы Тейт-обмен был задействован учитель из Южной Кореи, который работал с детьми и учителями из Пуэрто-Рико, Японии и Турции. Почему именно эти четыре страны и каковы цели их сотрудничества? Вся риторика сводилась к «веселью», «приключениям» и «творчеству». Проект был совершенно деполитизирован — а это заставляет подозревать, что его идеологические мотивы являются обновленной формой западного империализма. (Что, безусловно, отражается в неосознанном желании Тейт быть глобальным художественным музеем: сорок процентов его выставочного бюджета сейчас отводится на искусство Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.) Тейт-обмен представляется мне школьнической версией инициативы Нового Музея «Музей как хаб», благодаря которой тот приобретает все культурные атрибуты «глобального», тогда как участвующие организации в Египте, Мексике, Ливане, Сеуле и т. д. остаются офшорными поставщиками аутсорсного содержания.

ТС: Концепцию современного музея как «архива общественного достояния», разработанную Мануэлем Борха-Вийелем, вы причисляете к наиболее интересным. Как вы оцениваете ее работу в Центре королевы Софии? Может ли она работать где-либо еще?

КБ: Несмотря на то что в Центре королевы Софии эта концепция еще находится в процессе воплощения, ее действие можно наблюдать в том, как музей приобретает и каталогизирует произведения искусства, например взаимодействуя с исследовательской сетью Red Conceptualismos del Sur («Красные концептуализмы Юга»), которая была основана в 2007 году с целью сохранения местной истории и политического антагонизма в рамках художественных практик концептуализма, создававшихся в условиях латиноамериканских диктатур. Сотрудничество с этой сетью непременно влияет на то, как музей приобретает работы из этого региона. Вместо того чтобы покупать архивы художников оптом, как это делают Тейт в Латинской Америке или венские институции в Восточной Европе, Центр королевы Софии изыскивает новые способы. Например, чилийская группа CADA (Colectivo de Acciones de Arte — «Коллектив художественных действий», 1979–1985) недавно предложила Центру свой архив, поскольку в CADA не были уверены, что чилийские институции смогут его сохранить. Музей нанял двух исследователей для каталогизации архива, а также провел работу с чилийской институцией, чтобы убедиться, что та сможет принять архив, а взамен получил выставочные копии всех материалов.

Творчество CADA состоит преимущественно из перформансов, акций и интервенций, потому материальным результатом процесса является документация. Как заметил Борис Гройс, граница между произведением и его документацией сегодня незначительна, и действительно, в большинстве случаев мы смотрим лишь на то, что он называет «художественной документацией», поскольку само художественное действие уже произошло ранее и в другом месте14. Этот документальный статус все больше определяет самое политически ангажированное искусство конца XX века. Таким образом, чтобы переопределить себя в качестве «архива общественного достояния», Центр королевы Софии официально стремится заново классифицировать некоторые произведения искусства как «документацию». Эта реклассификация служит увеличению доступности: например, в библиотеке публика имеет возможность получить на руки «художественную документацию», наряду с публикациями, печатной продукцией, фотографиями произведений искусства, корреспонденцией и прочими текстуальными материалами. Музей, таким образом, рассматривается как доступная всем коллекция, поскольку документация не относится к национальной собственности, это универсальный ресурс.

ТС: В вашей книге вы утверждаете, что нынешняя критическая мысль о современном искусстве не смогла объять те изменения, которые происходят в искусстве по всему миру. Не могли бы вы уточнить, в чем это выражается и почему это произошло?

КБ: Я говорила об истории искусства, а не о критической теории. Она остается запертой в дисциплинарных рамках на фоне достаточно авантюрного междисциплинарного подхода, который мы наблюдаем на таких крупных выставках, как, например, «Animism» («Анимизм»)15.

Наряду с работой Сьюзен Бак-Морс над «глобальной историей искусства», ваши теоретические разработки о современном искусстве и современности были чрезвычайно полезны для меня, они действительно дали импульс многим размышлениям, как моим собственным, так и других исследователей16. Однако в целом современная история искусства, несмотря на то что она является самой оживленной областью в научном сообществе, по-прежнему штампует монографии о художниках шестидесятых и семидесятых годов — как звезд, так и менее известных фигур. Очень немногие аспиранты готовы рассматривать искусство как часть более широкого культурного явления, быть более смелыми и мыслить творчески, на стыке дисциплин. Возможно, я хочу от них слишком многого, но я надеюсь, что мы сможем начать менять такие представления.

Художественные ярмарки и галереи озабочены воскрешением еще менее известных фигур из шестидесятых и семидесятых годов, которые остались незамеченными или позабылись. Я не хочу сказать, что через второстепенных художников невозможно получить представление об этом периоде, — взгляните на фантастическую книгу Брэндона Джозефа о Тони Конраде17. Однако гораздо чаще мы видим те же старые монографические формулы. Снова возникает вопрос о констелляциях: как нам раскрыть в творческой работе художника новые истории?

ТС: Эта ситуация напоминает мне семидесятые годы, когда все стали одержимы парижскими 1850-ми и 1860-ми.

КБ: Тогда на это имелись политические причины: понимание политики после 1968 года подразумевало возвращение во Францию в середину XIX века.

ТС: Возвращение к противоречивым истокам модернизма, особенно в отношении искусства, было необходимым, если нам предстояло найти выход из его финальной стадии, не попав при этом в ловушку метода «все средства хороши», что было большой ошибкой постмодернизма. Происходит ли нечто подобное в «современном искусстве» в данный момент?

КБ: Поднявшийся несколько лет назад шквал вопросов о «современном», безусловно, указал на необходимость подвести итоги и найти консенсус относительно этого термина, ставшего институциональным и повсеместным. Но я не думаю, что есть какая-либо необходимость современному искусству продолжать возвращаться к шестидесятым и семидесятым, учитывая, что его сущностные черты происходят из исторического авангарда. Возможно, это всего лишь англоцентричное влечение к золотой эпохе Нью-Йорка (к тому же для такой диссертации не нужно учить другие языки!), подогретое политической ностальгией по 1968 году.

Это подводит меня к тому, чтобы озвучить разницу между вашим пониманием современности как положением вещей (столкновением асинхронного сосуществования множественных модерностей) и моим собственным пониманием современного как диалектического метода или процесса, потенциально применимого ко всем периодам. Вместо того чтобы утверждать, что в каждом историческом объекте присутствуют многие или даже все эпохи (как это делает Жорж Диди-Юберман), нам необходимо спросить почему определенные темпоральности появляются в тех или иных произведениях искусства в конкретные исторические моменты. Более того, такой анализ мотивирован желанием понять наше нынешнее состояние и то, как его можно изменить.

ТС: Концепция современности действует на всех перечисленных вами уровнях и некоторых еще. Она выдвигает на первый план общую темпоральность различий в качестве условия, которое всегда потенциально присутствует в мире, всегда конкретным образом существует в определенное время в определенном месте, а также в отдельных произведениях и коллективных практиках. Это ставит перед историками и историками искусства задачи, отличные от тех, что содержатся в национальных нарративах или исследованиях автономии искусства, которые так заботили нас во времена модерна; теперь же нашей первостепенной задачей является идентификация и изложение этих темпоральных особенностей. Я также утверждаю, что современность непримиримых противоречий в последнее время стала самым очевидным и парадоксальным аспектом нашего общего мирового состояния, вытеснив и изменив модерности и немодерности, которые изначально определяли его и которые теперь быстро становятся анахроничными — как в искусстве, так и в других областях. Мы должны точно определить, каким именно образом разные производители искусства, организаторы и потребители связаны с этой ситуацией. Первым делом мы должны перестать обобщать «современное искусство» и «современность», как если бы они составляли единое явление. Затем мы должны обратиться, как вы говорите, к частностям. Но самым важным здесь будет третий шаг: нам необходимо показать, как оперируют эти частности в общемировой ситуации, как они ее раскрывают и как могут способствовать ее улучшению.

КБ: Я согласна со многим из того, что вы сказали, однако думаю, что главная разница между нами заключается в отношении к постмарксизму. Примеры, из которых исхожу я, все откровенно левацкие, а это означает, что они направлены на перезагрузку наследия коммунистического мышления. Более того, именно эти политические взгляды стимулируют и создают институциональные эксперименты. (Поэтому я сомневаюсь, что такие методы могут быть перенесены в музеи вроде Тейт или MoMA, прежде чем там произойдут существенные перемены в руководстве.) Моя книга «Artificial Hells» («Искусственный ад») затрагивает вопрос того, как особая политическая принадлежность (чаще всего левая) превращает участие в привилегированную художественную форму, и в некоторой степени моя новая книга о музеях продолжает этот проект18. Идея диалектической современности опирается на (зачастую уклончивые) теории Вальтера Беньямина и претендует на то, чтобы быть методом, потенциально применимым ко всем историческим периодам. Мне кажется, что вы скорее либерал, чем левый, поправьте меня, если я ошибаюсь.

ТС: Либерал?! Это определение очень удивило бы тех, кто близко знаком с моей работой начиная с конца шестидесятых годов, и в данный момент оно удивляет меня самого. Однако чтобы в моем собственном представлении ни двигало моим сознанием, мы все являемся, прежде всего, социальными существами (что продемонстрировал Маркс в 1859 году), поэтому я должен поинтересоваться, что именно в моей трактовке этих вопросов привело вас к такому (ложному) пониманию? Если вы имеете в виду мой общий проект — мысль через онтологию современности, этику современных различий и планетарную геополитику, — то подобные ярлыки являются, мягко говоря, упрощением. Для меня на самом деле разделения на левых, либералов и правых имеют смысл только как условное обозначение для выгодных коалиций с традиционной социал-демократической политикой. Ориентиры вроде «постмарксизма» — это, как и «постмодерн», слабые означающие. Это те «временщики», которые на протяжении целого поколения призывали создать лучший модернизм, более справедливую, менее авторитарную, небюрократическую современность, Утопию, которая нас не подведет. А тем временем по всему мире реакционеры, фундаменталисты и любители стабильности трансформировались, чтобы заполнить этот вакуум, что привело к еще более губительным последствиям. Думаю, что направленные против этого проекты, которые вы описываете, представляют в своих контекстах критическое направление и служат прототипом некоего мирового порядка, который обязан быть более земным и более внутренне дифференцированным, чем все, что мог помыслить Маркс или разработать марксизм.

Время побега

ТС: В заключение давайте рассмотрим контрпример, новый широко распространенный способ кураторства, которого мы еще не касались. Он подхватывает современную жажду «минувшести», но, на мой взгляд, сводится к попытке заставить искусство отвернуться от требований современного различия. В то время как вы и я (каждый по-своему) можем рассмотреть диспозитивы власти прошлого как необходимую данность и понимаем их значение для настоящего, сегодня явно существует жажда сознательно неисторического или контристорического. Некоторые выставки акцентируют атемпоральность искусства, его вневременную ценность, они мечтают о чистом «крае» искусства. Например, в то время как мы сейчас с вами беседуем в Сиднее, Жан-Юбер Мартен только что закончил курировать выставку «Theater of the World» («Театр мира») в Музее старого и нового искусства в Хобарте, в которой он объединил произведения молодых британских художников в духе галереи Саатчи из коллекции, принадлежащей Дэвиду Уолшу, основателю музея, с объектами из этнографической коллекции Тасманского музея и художественной галереи. Такой тип экспозиции продолжает ряд выставок, которые курировал Мартен ранее: от «Магов Земли» (1989) до «Artempo: Where Time Becomes Art» («Artempo: где время становится искусством», 2007). Прогулки в таких местах, как Палаццо Фортуни, всегда очаровывают, и некоторые сочетания удивительны, но, как правило, установленные связи относятся скорее к формальным совпадениям между разными эпохами или общим рассуждениям об универсальности человеческих эмоций. Для меня эти выставки олицетворяют желание убежать от трудностей современного различия, устремиться в вечность под знаменем неподвластного времени искусства. Что вы думаете об этом? Как вы относитесь к такому типу выставок?

КБ: Меня подобные выставки не особенно интересуют, хотя они предлагают соблазнительную эстетическую дрожь, если вы в подходящем настроении. Весьма показательно, что такие выставки — «Маги Земли» была исключением — всегда спонсируются частными коллекционерами, а те прикладывают руку к кураторской концепции и экспозиции. Это относится и к Музею старого и нового искусства, и к Палаццо Фортуни в Венеции. Музей «Остров Хомбройх», расположенный недалеко от Дюссельдорфа, являет собой пример еще одной коллекции, где западные и незападные работы представлены вместе в стерильных белых кубах без этикеток и дополнительной информации. Это примеры деятельности коллекционера-куратора — как противоположность идее художника-куратора.

ТС: Вы напомнили мне об Идессе Хенделес из Торонто, которая собирает работы не только для собственной частной коллекции, но и для того, чтобы делать из них временные выставки в собственном музее. Эти выставки зачастую отправляются в другие музеи или коммерческие галереи в качестве чего-то среднего между гостевым проектом и инсталляцией. Сама Хенделес называет их «кураторскими композициями», многие из которых отличаются поразительной изобретательностью. Как раз в прошлом месяце она — как автор одной из таких композиций — приняла статус «художницы». Подобные слияния свидетельствуют о наступлении периода постинституциональной критики в сфере кураторства.

КБ: Это подчеркивает важный момент: констелляции сами по себе не являются политическим способом переписывания истории, потому что существуют крайне субъективные, в высшей степени эстетизированные формы создания констелляций, которые на самом деле могут быть регрессивными.

ТС: Совершенно верно. Это не всегда критическая деятельность. В конце концов, как показал нам Беньямин, парижские пассажи тоже были своего рода констелляциями: интенсивным сосредоточением фантастической, изобретательной энергии капитализма. Теперь они едва выживают на задворках туристических районов. Однако все еще привлекают посетителей вроде меня, которым хочется отдаться ностальгическим чувствам о модерне как старине современности.

Благодарим издательство Ad Marginem за любезно предоставленный препринт.

Spectate — TG

Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:

- «Историзм удовлетворяется тем, что устанавливает каузальную связь между различными моментами истории. Но ни один факт не является, будучи причиной, тем самым уже историческим. Он становится таковым задним числом, благодаря событиям, которые могут быть отделены от него тысячелетиями. Исходящий из этого историк прекращает перебирать в руках череду событий, словно четки. Он улавливает отношения, в которые вступает его собственная эпоха с некоторой совершенно определенной эпохой прошлого. Так он закладывает основание понятия современности как „актуального настоящего“ [Jetztzeit], в которое вкраплены осколки мессианского времени». Беньямин В. О понятии истории / Пер. С. Ромашко // Новое литературное обозрение. 2000. № 46. C. 87.

- Выступление Мануэля Борха-Вийеля на конференции «Музей сейчас», проведенной Ассоциацией независимых кураторов (ICI) вместе с Отделением аспирантуры Городского университета Нью-Йорка и Новым музеем в Нью-Йорке в марте 2011 года. См. видео выступлений: to http://curatorsintl.org/events/ the_now_museum. См. также «Беседу Чарльза Эша, директора Музея ван Аббе в Эйденховене и Мануэля Борха-Вийеля, директора Центра искусств королевы Софии в Мадрид». 2012. http://vanabbemuseum.nl/en/newsletter/agenda/agenda/

- Rancière J. The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation. Stanford: Stanford University Press, 1991.

- Jameson F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism // New Left Review. № 146 (July-August 1984). P. 59–92; или Jameson F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, N. Car.: Duke University Press, 1991. P. 1–54.

- Krauss R. The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum // October. № 54 (Fall 1990). P. 3–4.

- Fried M. Art and Objecthood // Artforum. Vol. 5. N. 19 (June 1967). P. 12–23.

- Morris R. Notes on Sculpture, Part II, Artforum. Vol. 5, no 2 (October 1966). P.20–23.

- Название выставки обыгрывает сразу три смысла: «подрывая музей», «раскапывая в музее» и сленговое «делая музей своим». — Примеч. пер.

- В 2002 году его учредило французское правительство в западном крыле дворца. В восточном крыле дворца располагается Музей современного искусства города Парижа. — Примеч. пер.

- Выставка 2013 года «Nouvelles Vagues» («Новые волны») в Токийском дворце приглашала следовать за розовыми указателями вниз по лестнице, затем через несколько залов, а затем сквозь не менее чем двадцать одну отдельную выставку. Среди них были как традиционные обзорные выставки, например художниц, которые провели в Париже важные периоды своей жизни (среди них Амрита Шер-Гил, Салуа Рауда Шукер, Зарина Хашми и другие), так и инсталляции произведений, которые предлагали своего рода духовный путь через воображаемый нуар («The Black Moon» — «Черная луна», куратор Синциана Равини), а также произведения, которые были заказаны специально под конкретное место (например, скульптура «Baitogogo» Энрике Оливейры, связавшая бетонные опоры здания с древовидными образованиями в Гордиев узел). Таким образом, были представлены различные стили современного кураторства.

- См: http://www.vanabbemuseum.nl/en/browse-all/?tx_vabdisplay_pi1[ptype]=24&tx_vabdisplay_pi1[project]=546

- См.: http://www.mg-lj.si/node/856

- Транснациональная нефтегазовая компания, до 2001 года — British Petroleum. — Примеч. Спектейт.

- Гройс Б. Искусство в эпоху биополитики. От произведения искусства к документации искусства / Пер. с англ. А. Матвеевой // Гройс Б. Политика поэтики. М.: Ad Marginem, 2012. С. 127–143.

- Анимизм. Дом культур мира, Берлин. Куратор Ансельм Франк.

- Buck-Morss S. Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia in East and West. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000; Thinking Past Terror: Islamism, and Critical Theory on the Left. London: Verso, 2003.

- Branden J. Beyond the Dream-Syndicate: Tony Conrad and the Arts After Cage. Brooklyn: Zone Books, 2008.

- Бишоп K. Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства [2012] / Пер. В. Соловья. М.: V‑A-C press, 2018.