Арсений Жиляев: Выставка «Будни распознавателя образов»1 основана на бустрофедоне SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS, имеет палиндромическую структуру и не имеет четкого сценария рецепции. Экспозиционный нарратив разворачивается в зависимости от выбора направления, по которому пойдет зритель. Все залы «Будней…» так или иначе зарифмованы, почти каждый из них представляет собой небольшую выставку и имеет свою экспозиционную копию.

Но первое, что мы видим приходя в музей, это белый неоновый знак — два выпукло-вогнутых куба. По легенде именно этот знак использовался для маркировки материалов из архива корабля Тенет, представленных на выставке благодаря Институту овладения временем. Кубы — это оптическая иллюзия, которая построена на особенности человеческого восприятия, не позволяющей одновременно удерживать выпуклость и вогнутость, фигуру и фон и т. д. Они указывают на ограниченность нашей рецепции мира, но и демонстрирует интуицию мира как он есть. Мы должны выбрать тот или иной вариант, хотя начинаем понимать, что выбор здесь условен. Куб и не выпуклый, и не вогнутый.

Неон на входе — символ двойственности, как и палиндром, который мы можем читать слева направо и справо налево. В каком-то смысле внутри палиндрома нет времени в привычном нам понимании. Оно становится симметричным. Обычно прошлое нам кажется более структурированным и понятным, а будущее — туманным и неопределенным, но вся экспозиция, палиндромическая поэзия, повторяющиеся элементы и залы стремятся поставить это под вопрос.

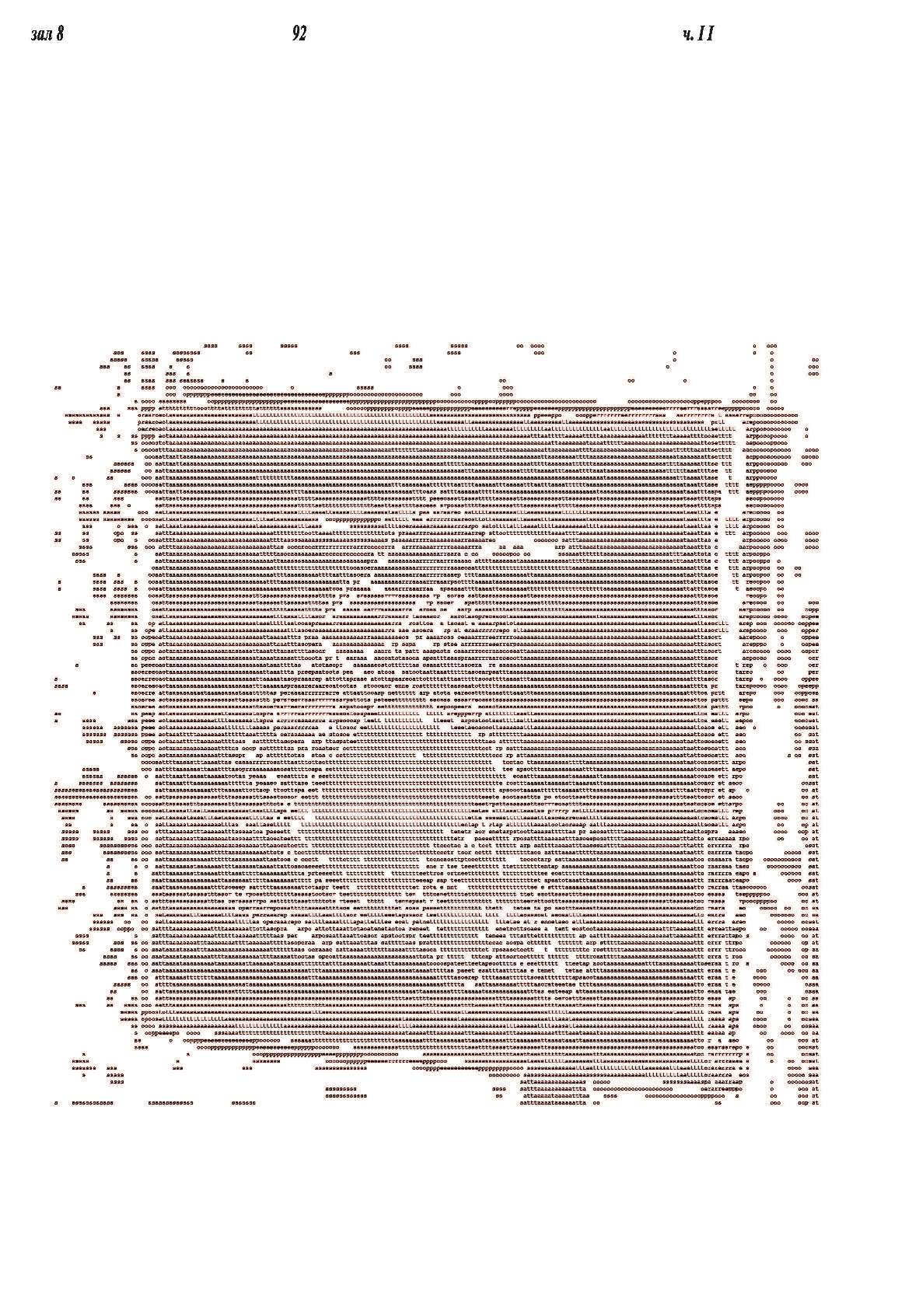

У кубов нам надо выбрать направление движения и в зависимости от этого — базовый сценарий просмотра выставки. Их два, они почти идентичны, но нюансов много и они драматическим образом меняют логику восприятия. В первой версии, 2020 года, потерявшийся космический корабль Тенет, отталкиваясь от книги «Философия новой музыки» Теодора Адорно, на обложке которой изображен палиндром SATOR, начинает заниматься изучением истории искусства, чтобы нарастить свои вычислительные способности и выйти на связь с Землей. Во второй, 2021 года, он пытается создать версию реальности, в которой выход на связь возможен. Если первая версия более или менее конвенциональна, то вторая встает по отношению к ней в метапозицию, она подвешивает нашу версию реальности, намекая на то, что это компьютерная симуляция. Возможно, Тенет создал ее, чтобы начать с нами взаимодействовать. Это различение — важный момент, который присутствует на уровне глубинного устройства выставки. Версий палиндрома на выставке тоже, естественно, две. Обе вшиты в ткань холстов и показываются в качестве «экспозиционных единиц» в двух первых залах. Аутентичное изображение палиндрома из Помпеи дано как оптический реди-мейд. Второй вариант — тот же палиндром, но уже из более поздних источников, изображение, переведенное в кодировку ASCII (она использовалась для передачи изображенией на заре цифровой эры). Перевод «современного» визуального материала в архаику ASCII лежит в основе почти всех «экспозиционных единиц». Стрела времени кусает себя за хвост. Прошлое замыкается на будущее — как и в палиндроме, но уже на уровне материала, медиума. Кстати, мы должны были открыть выставку в 2020 году, но еще до пандемии я решил перенести ее на 2021. Глитч, двойственность, расщепленность и (не)возможность ее принять — один из ведущих лейтмотивов «Будней распознавателя образов».

Анастасия Хаустова: Институт овладения временем — это спекулятивная институция?

Да, но она существует реально. По легенде выставки, Институт и его работники Вечные — попечители наследия Тенета. В разные сектора гравитационного поля нашего пространственно-временного континуума они инсталлируют разные версии истории искусства, которых Тенет произвел гигантское количество. Институт также тестирует разные версии реальности на предмет того, как организовано и воспринимается время (в данном случае речь идет о зависимости нашей рецепции от установки на работу или на отдых). Это делается в тренинговой форме, где зрители пробуют свои силы в оптимизации прошлого и будущего. Часто для этого используется искусство — самая доступная технология бессмертия на сегодняшний день.

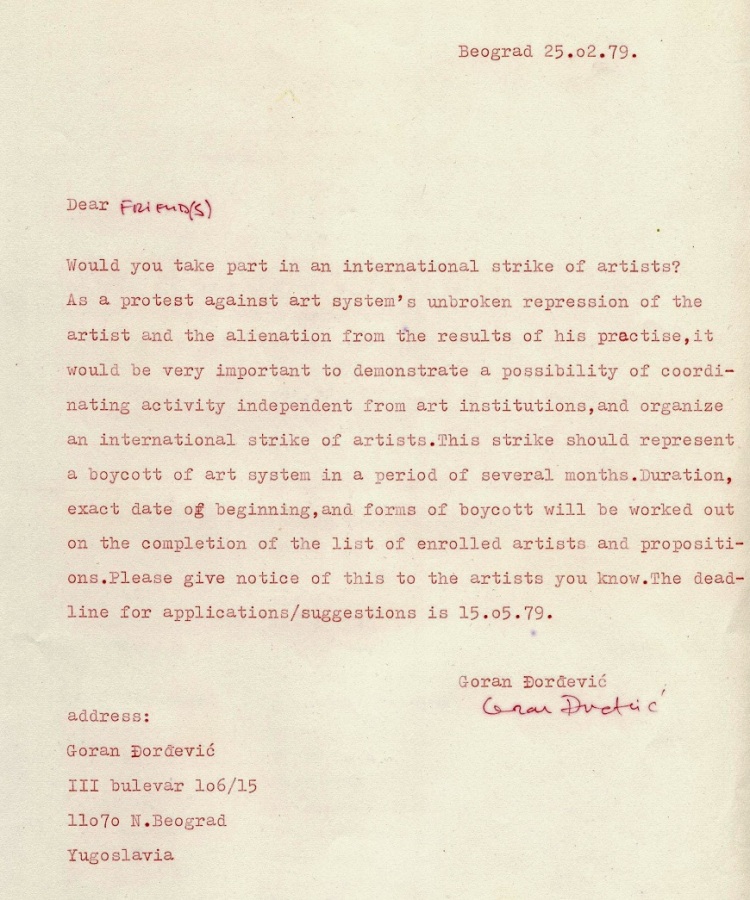

Институт имеет в выставке свою отдельную линию. Она представлена перепиской конца 1970‑х бывшего югославского художника Горана Джорджевича о забастовке художников. По мнению Вечных, одно из писем, полученных Гораном, оказало драматическое влияние на нашу версию реальности, которая превратилась в то, что она есть сейчас, по логике эффекта бабочки. Особенности этой трансформации и изучаются в «желтых залах» экспозиции «Будней…»

Помимо линии Института, в выставке присутствует еще две. Одна — это как раз линия Тенета, который восстанавливает историю искусства, работая с экспозиционными схемами и базовыми элементами выставочной машинерии (светом, текстом и пр.). В ней есть православный иконостас, шпалерная или «санкт-петербургская» развеска, авангардистский зал с реконструкцией 0,10, зал дематериализации искусства, экспозиционной единицей которой становится слайд, и зал, где выставка рождается из взаимодействия со зрителем.

Мы подумали, что было бы неправильным исключать художника из экспозиционной машинерии, поэтому в «Буднях…» есть серия из моего личного архива. Она представлена в виде вертикальных желтых витрин, где размещены фотографии и старый коллажный текст «Моя бабушка делала “Рекорды”, рекорды делали меня» с фрагментами воспоминаний моей бабушки (которая работала на заводе «Электросигнал», где производили один из первых советских телевизоров), размышлениями о труде художника и разными пустыми схематизмами на этот счет.

Алексей Масляев в кураторском тексте пишет, что вы очень часто о себе говорите как о «мы»: с одной стороны, как от некоторого коллектива, с другой — как от я‑куратора и от я‑художника. Как перераспределяются роли в этом коллективном «я», и можно ли в отдельным момент времени четко сказать, кто вы — художник, куратор?

Обычно я подписываюсь как художник, потому что это просто и понятно. Думаю, что потенциальная художественная трансгрессия сегодня должна осуществляется самой институцией. Я следую гройсовской интерпретации распределения обязанностей между художником и куратором. Художник — это такой суверен, который делает что угодно, но на отведенной ему территории, а куратор — это человек, который пытается это институционально опосредовать и встроить в существующий политический консенсус. Когда вы нарушаете границы между этими фигурами, то вы транслируете суверенную свободу на территорию, где ее нет (либо она может условно декларироваться в буржуазной версии демократии). Художник-куратор и куратор-художник — это люди, увеличивающие территорию свободы.

С другой стороны, я как и Горан Джорджевич, бывший художник. Мой медиум — музей и выставка, которые в принципе не предполагают аутентичного художественного жеста. В большей части моих проектов зритель сталкивается с абсолютно гетерогенным набором элементов, жестов и художественных средств. Мое «я» в качестве художника в традиционном смысле слова стерто.

Получается, фигура и роль Масляева — компромиссная и конвенциональная? Формально он куратор, он пишет текст, но все не так просто, и в некотором смысле это вы являетесь куратором?

Важный технический момент. Все инсталляционные тексты, которые здесь есть — художнические, а не кураторские. Формально они могут выглядеть одинаково, но разница в этом сдвиге: инсталляция куратора опосредована нормами, а инсталляция художника, наоборот, тотальна, тоталитарна, если хотите, по крайней мере в теории. Игнорировать это нельзя. И куратор, который, скажем так, курирует куратора или сложную неразличимую на территории искусства агентность — очень и очень важен. Потому что это создающая дистанцию фигура. Фигура, которая должна быть при этом чрезвычайно деликатной. Мы имеем дело с метапозицией по отношению к той метапозиции, которая уже заявлена на выставке, выходит двойная трансгрессия. И я очень доволен Лешей в этом аспекте. Он чувствующий, крайне внимательный к деталям куратор, и мне было очень легко и интересно с ним работать в том числе потому, что вся выставка построена на нюансах и мелких деталях. Но главное, он создал необходимую дистанцию и расставил акценты. Фигура куратора для меня очень важна, хотя со стороны кажется, что она вроде бы сведена к минимуму. А это самое трудное, как нулевой уровень дизайна, письма или нулевая степень живописи2 в выставке. С одной стороны, белые холсты, экспозиционные единицы «Будней…» — разогнанный до предела модернистский проект, с другой — это нечто безусловно вторичное, копия, иллюстрация внутри тотальной инсталляции и построений истории искусства Тенета. Хотя на них присутствует вышивка, формально они — чистые, и белый цвет маркирует этот нулевой уровень живописности объекта в пространстве. Как говорит воскрешенный Беньямин, «копия — это метаоригинал»3.

PATER NOSTER, как и основной палиндром, тоже отсылает к этой нулевой степени, как «В начале было слово и слово было Бог»? Что интересно, в индуистских религиях мир также разворачивается из первоначального слова, звука, из которого возникает история, время и пространство. Причем очень сложно помыслить это не просто как начало, но как что-то вневременное, что-то бесконечное. Были ли здесь заложены какие-то размышления об этаком, может, религиозном первоистоке?

Я не очень силен в теологических вопросах, но я думаю, что деятельность Тенета можно трактовать как машинную техно-теологическую версию осмысления нашего мира посредством искусства. Как и в моей предыдущей московской выставке «Возвращение», наверное, можно различить следы моего общения с главным техно-теологом всея Метаруси Михаилом Куртовым. Но Миша отрицает влияние, говорит, что это общая интуиция исторической ситуации. Истина, наверное, посередине. В «Буднях…» все буквально состоит из слов и символов, и тексты в залах, и изображение нейросетей на холстах, и структура экспозиции, которая формально стремится к этой палиндромической композиции.

Тогда о словах. На пресс-показе одним из первых вопросов был «а будут ли экспликации?» И действительно, еще до прочтения кураторского текста я подумала о том, что формально мы видим модернистские холсты, неон, эстетику взаимодействия или работу со светом, что лишь подтверждает конвенциональное представление об истории искусства. Когда заходишь на выставку впервые, очень трудно за что-то зацепиться. Масляев в тексте предупреждает этот каверзный вопрос: да, на первый взгляд это все — модернистские холсты, которые мы видели сотни раз, но на самом деле — это лаборатория по экспериментам с историей искусства. И для меня это один из главных вопросов, учитывая, что люди не очень любят читать экспликации и тексты: можно ли считать идею выставки на уровне формального восприятия? При прочтении всех текстов она действительно очень четко и хорошо схватывается, но этот зазор между, грубо говоря, формой и содержанием — может ли быть как-то преодолен, или значение текста первостепенно?

Здесь есть несколько чисто технических инноваций, за которые я могу постоять, но среди них нет того, что привлекает любителей метамодернизма. При этом в выставке присутствует возгонка модернистского канона, но она присутствует, чтобы дойти до какого-то предела…

Такая акселерация.

Да. В «Московских дневниках» было несколько реконструкций залов Малевича из первой экспозиции нью-йоркского MOMA. Эта ставка на тавтологичность, повторение того, что все видели уже тысячу раз, позволяет понять, что это уже не искусство. Происходит смысловой сдвиг, шифт, который показывает, что это уже просто объект внутри этнографического музея. Мы производим деконструкцию канона искусства и смотрим на него как на иконостас в музее: он теряет свои мистически религиозные свойства, потому что мы находимся внутри другого нарратива. Точно так же, когда мы смотрим на Малевича изнутри этой метапозиции, метамузея, мы воспринимаем его не как апостола модернизма, а как человека, производившего определенные артефакты, называвшиеся искусством и решавшие определенные интеллектуальные проблемы в определенный исторический период.

Мое развитие происходило под влиянием ранних экспозиционных экспериментов Алексея Федорова-Давыдова, который брал историю искусства и упаковывал ее в радикальный критический нарратив, где произведения искусства становятся частью классовой борьбы. Это та же самая метапозиция воскрешенного Вальтера Беньямина, но возникшая за 70 лет до него. В «Буднях распознавателя образов» мы можем интерпретировать экспозиционные единицы как метамодернистские и гипермодернистские, но они находятся на другой территории. Я не называю эти вещи искусством, это материализация руин корпуса воображаемых будущих историй искусства, которые позволили решить техническую проблему. Этот сдвиг трансформирует увиденное на 180 градусов. Но для этого сдвига необходимо взять наиболее нормальный, типичный формат, типичный медиум искусства, в данном случае живопись, и довести до предела.

Такая даже абсурдизация?

В каком-то смысле да, и этот ход можно назвать моим общим методом работы. Это смесь иронии и серьезности: какие-то проекты выглядят более смешными и ироничными, какие-то более серьезными, но четкого протокола отношения к ним не прописано. Мне нравится оставаться в серой зоне, где совершается попытка удержать оба варианта прочтения, где зритель до конца не понимает, в каком мире находится и сам для себя его переоткрывает. Credo quia absurdum.

То есть это действует как аффирмативная критика: возьмем Уорхола — он настолько заигрывается в капитализацию искусства, что мы уже не понимаем, иронизирует он или нет.

Абсолютно. Если пытаться играть в возгонку этой адорнианской позиции, которая здесь безусловно присутствует, я думаю, что один из самых адекватных и убедительных ответов — это нигилистическая акселерационистская версия, при которой поэзия должна нас всех уничтожить, должна осуществить, ни перед чем не останавливаясь, последнюю деструкцию, и прежде всего деструкцию границ человеческого, которые претендуют на контроль поэтического производства. Кстати, в широком смысле американский неоконцептуализм (одна из версий поэтической акселерации по мнению Эми Айрлэнд) — во многом апеллирует и даже напрямую ссылается на Уорхола4. Фактически, мы смотрим на идеальную уорхоловскую поверхность, например, на его «Электрический стул», и не можем понять, что это — анестезирующая ирония, трагедия или констатация нашей невозможности сопереживать? Похожий нерв, неоконцептуалистский, присутствует и здесь.

Масляев на пресс-показе прямо сказал, что в некотором смысле посмотрев на эту выставку, мы должны почувствовать, что нас…

Наебали?

Да, что нас наебали. Или что мы должны увидеть в этом искусственность искусства. Если мы говорим об акселерации проекта искусства, как это связано с производственническим пафосом соединения, взаимного растворения искусства и жизни?

В моем случае в вопросе различения иронии и серьезности не может быть предельного ответа. Когда ты заходишь на территорию тотального и радикального конструктивизма, ты стоишь скорее на границе и смотришь, а есть ли что-то еще? Мне, безусловно, близок производственный пафос преодоления искусства. Для меня также важна и идея ошибки, неполноты мира. Ошибок здесь много, начиная с того, что холсты плохо «покрашены», и заканчивая тем, что в экспозицию постоянно прокрадываются баги. Например, в этом неоне «Anonymus is the answer» (оптическом реди-мейде из письма нидерландца Юпа Бертрамса по поводу приглашения к арт-забастовке Джорджевича) есть ошибка. Об этом мне сказали коллеги за несколько часов до открытия: в слове аnonymus пропущена буква о. Я начинаю судорожно искать оригинал письма, в какой момент Джорджевич его выложил в открытый доступ, но не могу ничего найти в интернете, ищу у себя на компьютере — ничего, позвонил архитектору, который готовил вектор, он тоже не может найти исходник. Подспудно думаю — все, это мега-провал… Я был готов к ошибкам, но такая ошибка — это слишком.

Когда мы нашли оригинальный файл, оказалось, что там так и написано, ошибся сам Бертрамс. Ошибка встроена в саму логику мира, который принципиально неполный, и эта неполнота оказывается очень важной. На субатомном уровне мира нет, это просто случайные колебания пустоты. Мне нравится метафора Славоя Жижека, который, следуя за интерпретациями квантовой физики, метафорично описывает неполноту как распикселизованную текстуру пейзажа, в которую мы упираемся в компьютерной игре. Мы даже не можем уверенно утверждать, есть мир или нет, но мы можем констатировать, что он как минимум неполон. И хотя вся выставка как будто бы сверхдетерминирована, чем больше мы погружаемся в эту тотальность детерминации и в этот контроль, тем мы лучше понимаем, что он разваливается изнутри. Бублик, в середине которого пустота.

Именно мы интерпретируем это с негативным оттенком, как ошибку, но ведь можно сказать, что это просто совпадение. В связи с этим у меня есть два личных наблюдения. Во-первых, на пресс-показе монтаж был не окончен, что заставило меня поразмышлять о реальности выставочного производства, которого на вернисаже, например, уже не видно, но это отдельная тема. Но когда я вошла сегодня в этот зал, та дверь за последней желтой комнатой была открыта, а за ней — остатки мусора, столы. Я подошла к девушке и спросила: можно ли туда зайти, — она сказала нет.

Можно было сразу заходить.

Да? Не спрашивать? В общем эта экспозиционная случайность, которую мы можем назвать ошибкой, на самом деле тоже пересобирает мир, она указывает на то, что за этой как будто бы тотальной и такой капсулированной видимостью на самом деле всегда есть что-то еще. И граница постоянно расширяется, разрастается.

В конце открытия, когда я уже собирался уходить и зашел в эту комнату за вещами, внезапно открылась дверь и вошла Свиблова. Я на нее смотрю и говорю: «Ольга Львовна, какая неожиданность! Вы везде найдете тайную дверь в андеграунд». Она отвечает что-то вроде: «Ну конечно, я с юности в советском андеграунде и всегда знала, где найти самое живое, как Буратино, который носом протыкает нарисованный Папой Карло очаг и оказывается в тайной комнате». Мне очень понравился этот глюк, я вспомнил как в VR можно провалиться в недостроенную часть модели, зависнув в пустоте. Для многих этот провал — более ценный, чем мир, откуда проваливаешься. Свиблова критически отнеслась к «Московским дневникам», они были для нее слишком понятны. В «Буднях…», с ее слов, понятность закипает, и это делает выставку безумной в хорошем смысле слова. У Фрейда есть объяснение жуткого через похожую непохожесть, также устроен страх перед куклой, манекеном, обманкой.

Вторая любопытная случайность здесь: «Довод» (2020) Кристофера Нолана. В «Черноземе и звездах» вы писали, что это чистое совпадение. Перед беседой я даже решила его пересмотреть, он пересобрался для меня по-другому. Что это было?

Мне Нолан, конечно, откровенно нравится. Я расстроился, когда узнал, что он снимает этот фильм. Это было во второй половине 20-го года, уже после переноса выставки на 21‑й. Ее первое название — «Тенет», и, естественно, я расстроился, узнав детали. Ладно бы только название. Проблемы, поднятые в фильме, очень сильно рифмуются с тем, что мы видим в ММОМА, одновременный перенос…

Из-за карантина у меня не вышло посмотреть ленту в кинотеатре, но я начал со смесью опасений и интереса читать на тему. Например, мне попалась серия постов Теренса Блэйка, где он разбирает фильм с точки зрения противопоставления алгоритмического желания и алгоритмического драйва / влечения (в терминологии Стиглица и Жижека), а также образа-времени и образа-движения (по Делезу). Стало понятно, что работники Института овладения временем во многом согласны с тезисами Блэйка, но не исключают, что заваруха во временном секторе 2020 была сделана кораблем Тенет в том числе чтобы из будущего отсрочить и фильм, и первую тенетовскую персоналку в Москве… Другими словами, история с Тенетом указывает на то, что мы ощупываем болевые точки мира, и мир, как в психоанализе, начинает сопротивляться. И с «Доводом» в этом смысле действительно много параллелей.

Расскажите о двух залах с горизонтальной надписью по периметрам, они мне кажутся самыми непрозрачными.

Формально зал с текстом посередине и желтым освещением — это первый зал в экспозиции (его побратим расположен на противоположном конце экспозиции). В нем размещено что-то вроде эпиграфа — фрагмент из первого текстового компьютерного квеста-лабиринта «Колоссальное пещерное приключение». Игру сделал в середине 70‑х программист и спелеолог Уильям Краудер, а впоследствии доработал Дон Вудс. Краудер использовал для создания игровой карты реальную топологию Мамонтовых пещер в Кентукки. Надо ли говорить, что любая пещера это лабиринт, но в каждом лабиринте есть свои мертвые зоны. Одна такая зона в игре состоит из «немного отличающихся друг от друга проходов». Вторая из полностью одинаковых. Обе стали символами проблем в кодинге — что бы ты ни делал, результат или одинаковый, или почти тот же самый. Тексты, описывающие обе комнаты, использованы в «Буднях…» для создания текстовых инсталляций.

Я уже говорил, что экспозиция выставки стремится к структуре палиндрома. Но лабиринт — еще одно слово, которое может описать ее структуру. Именно поэтому я решил, что комнаты с текстом из «Колоссального пещерного приключения» будут хорошим эпиграфом. «Будни…» — это своеобразная модель для сборки. Она построена на игре повторов элементов, почти не отличающихся друг от друга. Белый, черный и желтый. Свет, базовые экспозиционные единицы, тексты и пространство. Да, сам текст «эпиграфа»5 — это мой вольный перевод с английского, хотя для тех, кто заинтересуется игрой помимо симуляторов, по-русски в нее можно поиграть через Яндекс-Алису.

Перейду к двум типам вопросов, которые особо меня волнуют в связи с этой выставкой. Я условно разделила их на институциональные и спекулятивно-фикциональные. Начнем с первых. Получается, вы работаете с институцией как медиумом. Учитывая дискурс об институциональной критике, что для вас «институция» и как бы вы ее определили?

Формализация выставки осуществляется по отношению ко времени, в котором разворачивается история произведения искусства. Я придумал для себя схему временной петли в искусстве. Сначала есть исторический контекст, истории, в которых мы живем, то, что называем временем. Потом появляется само произведение как действие, манипуляция с этим временным контекстом, его артикуляция, производство определенного «временного» соотношения, соединения. Далее произведение неизбежно встречается со зрителем — это встреча, событие показа, то, что мы называем выставкой (даже если речь о нулевой выставке, показе в мастерской, в браузере и пр.). Как правило, речь идет о физическом сочленении произведений в новую конфигурацию, то есть физическом сопоставлении временных соотношений в новой конструкции, в новом ассамбляже. Далее возникает третий, институциональный уровень — рамка, в которую встраивается выставка (мне кажется, имя человека вполне может быть такой рамкой, такой институцией). И наконец, сама институция существует в определенном историческом контексте, во времени, в совокупности «временных» соотношений, то есть мы возвращаемся к началу, но уже на более высоком организационном уровне. Все это может быть названо технологией пересборки, оптимизации того, что мы представляем себе в качестве времени. Почему оптимизация? Мне кажется, есть организационная форма, конструкция, которая позволяет удерживать максимальную сложность минимальными средствами, освобождаться от времени как необходимости, зависимости, умирания. И освобождать трагически ушедшее, отжившее для новой жизни.

Думаю, из всего сказанного ранее понятно, что я человек институциональный и выступаю за предельное усиление институционализации, но экспериментальной институционализации, которая должна привести к более неожиданным результатам. Я обеими руками поддерживаю самоорганизации, но я понимаю, что этого недостаточно, скорее, надо говорить про самоорганизацию институций, например, как в случае с L’Internationale.

Ваша работа проходит, как мне кажется, по двум основным векторам — с одной стороны это сотрудничество с институциями, а с другой — создание альтернативных или параллельных институций, как в случае с Центром экспериментальной музеологии или Институтом овладения временем. В первом случае часто приходится идти на компромиссы, во втором появляется больше свободы. Возможно, мой вопрос прозвучит странно, но с чем работать комфортнее?

Мне сложно ответить однозначно на этот вопрос, я думаю, в моем случае работа с институциями — это диалектические колебания между индивидуальным высказыванием и некоторой общей рамкой, между позицией и метапозицией, между личным и безличным. Вчера Анатолий Осмоловский сказал то, что я давно для себя понял и буквально в тех же самых словах произносил: он сказал, что искусство всегда живет в складках, и очень часто оно живет в складках больших институций. Часть моих институциональных проектов тоже вроде бы встроена в институции, но «на птичьих правах», совсем не так, как другие проекты.

На границе.

Это можно назвать по-разному, но в общем — ни туда ни сюда. Я всегда говорил, что в регионах в каком-то смысле легче, потому что там более дремучее складчатое пространство, есть куда спрятаться. Если ты не сойдешь с ума, ты сможешь там существовать, и все будет окей. В столице складок меньше, пространство разглажено, вытянуто: для того чтобы выжить, нужно работать, некуда спрятаться, меньше времени. В мировых столицах дела обстоят еще хуже, возьмем Нью-Йорк — абсолютно железобетонно джентрифицированный город, где, как кажется, сегодня искусством занимается в основном только золотая молодежь, за редким счастливым исключением некоторых коллег.

Наверное, так было не всегда. Антон Видокле, с которым мы много работали, застал другой Нью-Йорк и, наверное, попытался воплотить этот опыт в институции-складке. Его e‑flux во многом показателен: и художественный проект, и журнал, и сайт, в котором, в отличие от многих наших больших институций, относительно небольшой коллектив, который достигает гигантских результатов. Думаю, это связано именно с тем, что это не просто институция, а произведение, которое можно было бы назвать шедевром «эстетики взаимодействия». У меня есть родственник из индустрии самолетостроения, он говорит, что самолет должен быть красивым, чтобы хорошо летать. Это один из непроговариваемых критериев у инженеров. Понятно, что речь идет о технической эстетике. Но в этом есть общая с искусством интуиция. В красивом произведении-институции хорошо работает все. А институция, которая сделана без любви и не является таким произведением, даже при гигантских бюджетах не работает. Хорошая институция — всегда складка, освобождающая нас от времени.

Для многих работа в институции — это способ одновременно и выжить, и заниматься искусством. В противном случае много времени тратится на обеспечение существования, и меньше времени — на искусство. Еще один аргумент в пользу сотрудничества с институциями: у них есть денежные и трудовые ресурсы, а также зрители, что позволяет показывать те же самые проекты большему количеству людей и таким образом продвигать, например, критическую повестку. Но помимо того, что и эти ресурсы ограничены, институции справедливо требуют за них отчет: те же свободу и время. Можно критиковать изнутри институции, но она же эту критику в некотором смысле и деполитизирует, часто цензурирует. Алексей Масляев может сказать на пресс-релизе, что искусство это наебка, но он не может это просто написать на стене. Приходится делать сложное высказывание, быть аккуратнее, потому что институт искусства не допустит такого радикального самоподрыва. Как это противоречие разрешается в вашей практике?

Институт овладения временем на примере с забастовкой Джорджевича поднимает тот же вопрос: институция апроприирует и отчуждает произведение искусства — что мы с этим можем сделать? Участники переписки, к которым он обращается, дают разные ответы. Его ответ оказывается близок к версии Юпа Бертрамса, который написал в письме «Anonymus is the answer» — анонимность и институциональное конструирование, занятие метапозиции по отношению к искусству, к нарративам, оформляющим его инфраструктуру. Это дало возможность быть внутренне свободным, но плата высока — Горан заплатил за свободу своей жизнью, своей биографией. Например, он не разрешает использовать свое имя вместе с названием институций, в которых он формально участвует как технический ассистент. Вместо того чтобы быть, скажем, респектабельным и популярным интернациональным художником, что было бы возможно с учетом уровня проектов, к которым он был причастен, Горан ведет скромную жизнь свободного человека. Я принадлежу другому поколению и акценты расставляю иначе. Большая часть моих проектов подписаны внешне, рамкой в виде моего имени, но внутри выставок вы не найдете даже слова «художник». Джорджевич, как и Федоров-Давыдов, открыл саму возможность преодоления искусства через контекстуализацию его в том числе институциональной истории и вписыванию ее в иной нарратив. Свои «пять копеек» мне видятся в том, чтобы ставить лабораторные эксперименты с этими нарративами уже-не-искусства.

Возвращаясь к вашему вопросу — сегодня становится все более очевидным, что в России почти ничего нельзя сделать с актуальной политической повесткой. Здесь даже аполитичное современное искусство выглядит опаснее условной оперы. Если раньше можно было говорить, что у нас нет цензуры в культуре, а есть скорее досадная самоцензура и страх перед условными казаками, которые могут прийти на Винзавод и разгромить твою выставку, то сейчас все изменилось. Более того, изменения продолжаются. Правила игры не очевидны и постоянно меняются, сужая пространство свободного высказывания.

Думаю, все деятели культуры в России сегодня ощущают гораздо большее давление со стороны власти, чем раньше, вне зависимости от политической позиции, от того, работаете ли вы в институции или занимаетесь самоорганизацией, делаете политическое искусство или политически делаете искусство, сидите в фэшн блогах от искусства или следите за теоретическими новинками. Возможно, лучшее, что мы можем сделать для отечественного контекста прямо сейчас, это осознать его специфику и попытаться выжать из нее максимум. В свое время я предложил коллегам музейное квадриеннале, в котором будут участвовать только мертвые художники, а выставки будут готовиться много лет в наших архивах на исследовательские гранты. Архив — наша новая нефть, и у нас есть по крайней мере десять-пятнадцать лет, чтобы воспользоваться ей, пока все окончательно не перешли к «альтернативным типам энергии», пока есть актуальный интерес к наследию авангардов 20 века. Но пока побеждает идея отказа от современного искусства в пользу более массовых, более почитаемых в России искусств — балета, танца в целом, музыки, оперы и пр. Это у нас получается лучше, признание в международном контексте больше. Это наш вариант деартизации.

Если вернуться к производственному искусству и этому пафосу смешения искусства и жизни, деартизации — как, работая все еще в границах искусства, можно их преодолеть? Нет ли здесь противоречия?

«Бороться внутри искусства его же средствами за гибель его», как говорил Сергей Третьяков. Искусство, которое мы встречаем на территории искусства, не всегда им является. Оно может им притворяться или быть куском будущего, которому мы приписываем свои проекции. С формальной точки зрения, ни в случае Музея американского искусства в Берлине (где трудится техническим ассистентом Горан Джоржевич), ни в случае опытной комплексной марксистской экспозиции или же моих выставок мы не имеем дела с искусством.

Один из тезисов авангардной музеологии состоит в том, что музеи подняли знамя производственного искусства после того, как производственный проект провалился: почти никто из художников на заводы не пошел или не смог там закрепиться. Но были музеи, которые не называли себя художественными, но действовали по тем же производственным лекалам. Этот пласт выпал из истории искусства, потому что формально они, как и производственники, не претендовали на статус искусства. Это эксцесс, пограничные формы, вестники будущего, поэтому они очень важны. Федоров-Давыдов действовал после революции, поэтому он делал то, что мы сейчас можем делать только в лабораторных условиях. В постреволюционной ситуации необходимо переизобрести всю историю заново. Нам же остается прикидываться фикцией, только от ее имени мы имеем право делать что-либо сегодня.

Иногда действительно создается ощущение, что нам некуда стремиться, ведь мы уже в такой ситуации, где прошлого и будущего не существует, где времени, как вы говорите в интервью с Ириной Мак6, нет. Возможно, это результат критики бинарных оппозиций, больших линейных нарративов.

Я часто тестирую версии реальности, где все уже случилось и смотрю, как мы можем реагировать на эти миры. Мы не начинаем играть в неопределенное будущее, а конструируем настоящее: инсталлируем в него какое-то инородное нашему времени содержание. Это страшнее, здесь меньше игрового элемента. Мы не можем доказать, что мы не в симуляции. Мы можем об этом спорить, но никогда не будем уверены, что то, что настаивает на своей реальности, абсолютно принадлежит нашему миру.

На выставке четко прослеживаются намеки на христианское искусство, «0,10», концептуализм, эстетику взаимодействия — они срабатывают как этакие исторические метареэнактменты направлений. А можно ли сделать прогноз, каким будет искусство будущего?

Мне кажется, что сердцем искусства будущего, искусства настоящего и в целом того, что придет на смену искусству, выступает диалектика автоматизации и того, что не автоматизируется, сопротивляется (например, в теории, само искусство). И здесь много всего. Если говорить с точки зрения космизма, автоматизация освобождает время. Валериан Муравьев, который рассуждал об оптимизации, о продуктивной математике, которая позволит в конечном счете обращать любые процессы мира вспять, говорил по сути об автоматизации (собственно, не просто так он был работником Центрального института труда), которая в конечном счете даст возможность воскрешать7. Если спекулировать дальше, мы можем мечтать об автоматизации, которая позволит нам создать архив будущей истории искусства и тем самым освободит от нее человека или ее от человека. Этот переход можно будет сравнить с изобретением фотографии, которая в свое время совершила революцию в вопросах понимания эстетического. После фотографии мимезис перестал быть самоценной и полностью определяющей искусство категорией. Думаю, что после автоматизации, после освобождения от истории будущего искусства (которая будет отдана рынку на данном этапе), фиксация на новизне займет свое заслуженное место в музее фетишей.

Наверное, главная уже заметная тенденция сегодня — это переход от возвышенного к прекрасному. Двадцатый век особо не интересовался красотой, наоборот, все передовое было безóбразным и в среднем безобрáзным. Это было нормой. Сейчас, как мне однажды сказал Гройс, даже критическое искусство должно быть красивым и соблазнительным. Если мы добавим к этому развитие того, что называется сейчас искусственным интеллектом, то можно прогнозировать развитие этой тенденции. Это можно наблюдать и по тому, что IT-компании в среднем не очень разбираются в современном искусстве и мыслят категориями 19 века, то есть — прекрасного. Они заточены под массовый спрос, что опять же приводит к оптическим фильтрам, а не концептуальным инновациям. Современные статистические машины позволяют видеть связи там, где человек не видит, оперировать значительно большими объемами информации, большими масштабами. Из этого можно сделать вывод, что то, что нам представляется хаотичным, коллажным, полным разрывов, бесконечным, другими словами, модернистским и возвышенным, для ИИ может выглядеть (даже в силу специфики оптики) упорядоченно, цельно, конечно и прекрасно. Новый порядок и Belle Époque.

Но по большому счету не так важно, что эстетические вкусы программистов остались в 19 веке. Их непосредственная практика, которой опутана наша повседневность, сама по себе наследует практикам искусства второй половины 20 века. Поэтому помимо этого можно говорить не просто о грядущем прекрасном, а о запрограммированном и концептуальном прекрасном. Технологические возможности уже позволяют нам переводить естественный язык в искусственный язык программирования и наоборот. Кодинг сегодня уже выглядит как создание концептуального искусства, по крайней мере в аспекте использования языка для получения определенного эффекта. Если говорить о генераторах текстов, ситуация похожая. Для хорошего результата нужен хороший вопрос. Правда, до конца не ясно, что это значит. Часто странный вопрос, «неправильный» вопрос дает лучший результат, чем «правильный». Получается что-то вроде «творческой» концептуализации концептуализаций, программирование програмирования. И главное, нам никуда от это этого не спрятаться, так устроена наша повседневность. Все это очень похоже на то, как работает художница, которой тоже, хочет она или нет, не выйти из того, что Питер Осборн назвал post-conceptual condition. Но если ранее концептуалисты вскрывали уже данное, уже существующее, то сегодня цель состоит в том, чтобы получить на основе существующего то, что еще не проявлено, что не дано или таковым нам представляется.

И наконец, если говорить о нашем контексте, мне кажется, нас ждет рождение нового «футуризма». Но не в смысле переизобретения того, что было сделано в России в начале 20-го века, хотя опыт исторического авангарда до сих пор имеет парадигмальное значение. Скорее, в смысле нахождения своего особого горизонта, обусловленного спецификой отечественной культуры, кривизны пространства, плотности воздуха, уровня освещенности. Такой горизонт есть в афро‑, галф- или синофутуризме. В каком-то смысле в этом направлении работает русский космизм, соединяющий технологию, религию и местную культурную традицию. Но главная страсть космизма не в том, чтобы просто устремиться в будущее, сбросив с себя прошлое, а в том, чтобы отменить прошлое и будущее, в принципе отменить время. Поэтому я не уверен, что «футуризм» — это подходящее слово. Мы, кстати, совместно с Институтом овладения временем и Николаем Смирновым начали работу над сценарием такого художественного снятия времени. В отечественном контексте, не отягощенном особенно актуальностью, нам проще сразу говорить о вечном. Как оно будет сконструировано, скоро увидим.

Сейчас появляются различные практики переписывания, создания альтернативных историй искусства. Здесь на уровне сведения прошлого и будущего тоже происходит игра с историей искусства как институтом?

Я ощущаю озабоченность каноном истории искусства. Одна из профессиональных ставок в «Буднях распознавателя образов» — попробовать поговорить о каноне и возможностях его перекомбинирования8. Один из вариантов такого перекомбинирования реализован Тенетом, который создал 5 миллионов гигабайт (по совпадению, столько же весят данные, на базе которых сделали фотографию черной дыры) информации о земной истории искусства. Это число невообразимо для нас, но не для «машины». Канон — это черная дыра, на счастье мы еще не так близки к ней и можем строить под себя разные его варианты.

Вы говорите, что «занимаетесь научной фантастикой от современного искусства»9. И действительно, здесь явно присутствует эта ставка на возможный горизонт будущего, где в игру вступают иные типы агентности, деконструируется время и единичность нашей вселенной. При этом, с ваших слов, утопия — это не самая очевидная тема для этого проекта и для вашего творчества в целом, хотя Сергей Гуськов, например, атрибутирует вашу венецианскую «Колыбель человечества» к этакому агитпроекту о светлом будущем. Возможно, в нашей среде существует неразбериха с определениями «утопия», «фикция» и «спекуляция». Может, в этом интервью получится внести в этот момент некоторую ясность и ответить на вопрос, где спекуляция о будущем превращается в утопический проект или оборачивается пустой фикцией и наоборот?

Мои проекты давно существуют вне рамок «утопия vs. дистопия», «ирония vs. серьезность». У меня был период активизма и политической ангажированности, когда я сознательно конструировал свое искусство как пропаганду (что не исключало при этом дистанции, работы с формой или пессимизма). Но вещи последних 10 лет всегда колеблются, как и наше восприятие в случае с выпукло-вогнутыми кубами. Не думаю, что легенда выставки в Венеции (человечество распространилось в космосе, космизм победил, но внутри мира капитализма, Земля потеряла свое практическое значение и превращена в музейный «диснейленд», посетители которого могут заказать поиск праха своих предков и вселить его в новое тело, например, винтажной модели Юрий‑1 из музейной лавки) и то, как она непосредственно выглядела (золото и бирюза, пластмасса и гобелены, абстракции и китч, модернистский пафос и копии) однозначно могут быть атрибутированы как примеры светлого утопического будущего. Или возьмите обломок «Колыбели…», выставку «Циолковский. Второе пришествие», которая показывалась в Новой Голландии. Там отца советской космической программы воскрешают в роли музейного экспоната. На мой вкус звучит дистопично. Хотя допускаю, на поверхностном уровне знакомства это может выглядеть веселой историей про то, как должно быть на самом деле и про то, как может быть.

Мне интересно проверять идеи на прочность, делать сложные смеси, уходящие от четкого «хорошо» / «плохо». Не знаю, есть ли люди, которым сегодня эта четкость интересна… Если есть такие люди, то сидят они в министерствах и объясняют тем, кто должен объяснять, как именно надо нам всем Родину любить, потому что все должно быть правильно и хорошо, иначе будет неправильно и очень плохо…

При этом должен признаться, что как работник Института овладения временем являюсь безусловным оптимистом. У нас просто такой метод. Мы все — «optimists of the future past perfect».

Spectate — TG

Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:

- Выставка реализована Московским музеем современного искусства и компанией SmartArt и проходит в ММОМА на Гоголевском 10 с 25 июня до 19 сентября. Куратор Алексей Масляев.

- Отсылка к беседе Ирины Мак и Арсения Жиляева в «Диалоге искусств» №3, 2021. В сети доступно через телеграм «Чернозем и звезды».

- См.: Беньямин В. Новые работы // Искусствознание, или Беньямин В. Новые сочинения. — М.: ЦЭМ, V‑A-C press, 2017.

- См. рассуждения Кеннета Голдсмита о разнице между концептуальным письмом и Flarf: «Flarf plays Dionysus to Conceptual Writing’s Apollo. Flarf uses traditional poetic tropes (“taste” and “subjectivity”) and forms (stanza and verse) to turn these conventions inside out. Conceptual Writing rarely “looks” like poetry and uses its own subjectivity to construct a linguistic machine that words may be poured into; it cares little for the outcome. Flarf is hilarious. Conceptual Writing is dry. Flarf is the Land O’Lakes butter squaw; Conceptual Writing is the government’s nutritional label on the box. Flarf is Larry Rivers. Conceptual Writing is Andy Warhol. No matter. They’re two sides of the same coin. Choose your poison and embrace your guilty pleasure».

- «You are in a twisty little maze of a different passages — Вы в лабиринте из разных извилистых небольших проходов». — Прим. ред.

- См. прим. 2.

- См. Гройс Б. Русский космизм. Антология / Муравьев В. Всеобщая производительная математика. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.

- См. подробнее в беседе Жиляева и Чухров на Colta.

- См. беседу с Ириной Мак.