Айленбергер, В. Время магов. Великое десятилетие философии. 1919–1929 / пер. с нем. Нины Фёдоровой. — М.: Ад Маргинем Пресс; Музей современного искусства «Гараж», 2021.

Свободные спуски

Достигнув цели своего восхождения, Хайдеггер «всё же побаивается, как всё будет». Две тысячи семьсот метров над уровнем моря — на такой высоте он еще не бывал. Высокогорная атмосфера, разреженный воздух. Достанет ли ему умения, удовлетворит ли привезенное из Фрайбурга снаряжение здешним требованиям? Здесь и сейчас всё должно выясниться. Для сомнений в себе и колебаний слишком позд- но. Hic Davos! Hic salta!1

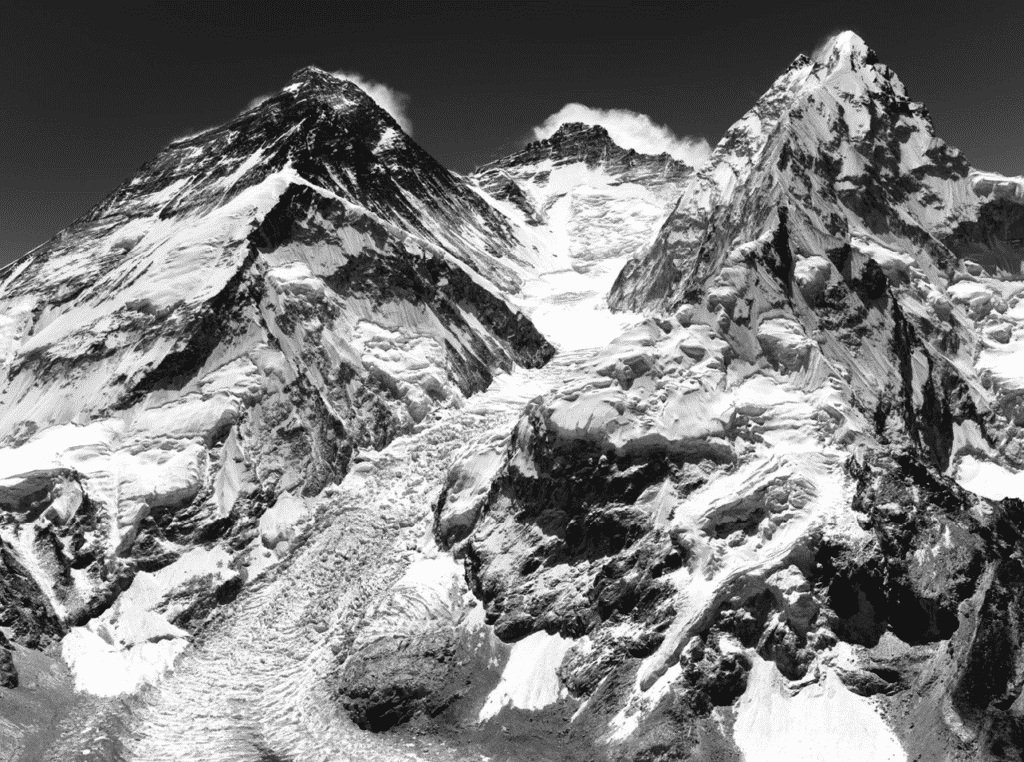

Всё идет на удивление хорошо. Уже после первых свободных поворотов Хайдеггеру становится ясно, что даже здесь он в самом деле «далеко превосходит» всех других участников, даже тех, что накопили в этих краях куда больше опыта. Восьмисотметровый Парсеннский спуск в долину, как он пишет Эльфриде 21 марта 1929 года — прямо в разгар Давосской конференции, — образует пока что кульминацию его пребывания в Швейцарских Альпах. Кассирер не смог составить ему компанию. Этот коллега, сообщает Хайдеггер, «после второго доклада захворал, приехал сюда уже простуженный». Зато куратор Франкфуртского университета Курт Рицлер поднялся наверх вместе с ним. Тот самый Рицлер, который без малого год назад хотел переманить Эрнста Кассирера из Гамбурга, предложив карт-бланш на полную перестройку философского отделения во Франкфурте. После отказа Кассирера означенную кафедру занял Макс Шелер, чья главная работа «Положение человека в космосе» вышла в 1928 году, почти через год после «Индивида и космоса в философии Возрождения» Кассирера и третьего тома его же «Философии символических форм». Совершенно неожиданно в мае 1928 года Шелер скончался.

Среди людей

Пока Кассирер, закутанный в теплые верблюжьи пледы, вместе со своей женой Тони обретается на балконе своего гостиничного номера, ожидая, подобно Гансу Касторпу из «Волшебной горы», скорого выздоровления, Хайдеггер каждую свободную минуту проводит со своим новым другом-альпинистом Рицлером, который заодно и, пожалуй, не только вскользь делает ему академические авансы: «С Рицлером я провожу много времени, и он сказал мне, что теперь особенно надеется, что я получу приглашение во Франкфурт, — на это нужно только время». Всё прочее, кстати, стало для Хайдеггера сплошным разочарованием, особенно сам Давос «ужасен: безмерный китч в архитектуре, абсолютно произвольная мешанина из пансионов и гостиниц. А вдобавок больные…»2

Читая в Марбурге вместе с Ханной Арендт «Волшебную гору», он представлял себе куда более отрадную картину. Содержательный ход и участники конференции тоже его пока не впечатляют. Хотя оба доклада по «Критике чистого разума», которые он читает «свыше полутора часов» каждый, свободно импровизируя, «без предварительных записей», оцениваются им как «большой успех». Ведь у него сложилось впечатление, «что молодые люди чувствуют: моя работа коренится в чем-то, чего нынешний горожанин уже не имеет — и даже не понимает».

Тем не менее, его ужасает, «до какой степени молодые люди хитры, неуравновешенны и лишены чутья. И более не могут вернуться к простоте присутствия»3. «Кассирер, — добавляет он во втором письме от 23 марта, — сегодня попробует встать, так что „рабочее сообщество“ соберется только в понедельник или во вторник».

К числу заблудших «молодых людей», посещавших давосские доклады Хайдеггера и Кассирера, принадлежало немало будущих грандов послевоенной философии — например, Эммануэль Левинас, Норберт Элиас, Йоахим Риттер, а также уже не слишком молодой Рудольф Карнап. Как почти всё присутствующее в Давосе молодое поколение немецко- и франкоязычной философии, Карнап особенно впечатлен выступлением Хайдеггера: «Высшая школа. Кассирер говорит хорошо, но всё же слегка торжественно. <…> Хайдеггер — серьезно и конструктивно, по-человечески очень притягательно», — записывает он в дневнике 18 марта 1929 года. И 30 марта: «Гулял с Х. Дискутировал. Его позиция: против идеализма, особенно в народном образовании. Новый „вопрос об экзистенции“. Потребность в освобождении»4.

Вместе с выздоравливающим Кассирером Карнап тоже гуляет вокруг отеля. Они обсуждают, в первую очередь, какие академические вакансии могут вскоре открыться. Кассирер уже давно состоит в интенсивной научной переписке с венским ментором Карнапа, Морицем Шликом: коллективная работа, сидение в приемных, сохранение старых и завязывание новых связей, обмен впечатлениями. И тогда, и сейчас такие вещи в карьере академического философа важны не менее самого мышления. Счастлив тот, кто умеет ловко двигаться на до блеска отполированном паркете. Понимает это и Хайдеггер: «Хотя, в сущности, учиться мне больше нечему, я всё же очень рад участвовать в таких конференциях, — подвижность, общение с людьми и определенная внешняя уверенность всегда полезны»5.

Фактически эти дни в шикарном «Бельведере» стали для Хайдеггера первым знакомством с гранд-отелем высочайшего уровня. Но именно в этом крайне чувствительном к этикету окружении действует правило: только до тонкости изучив и усвоив все comment6, можно позволить себе нарочитые нарушения запретов. Хайдеггер и здесь быстро смекает: «В блаженной усталости, напитавшиеся солнцем и свободой гор, еще ощущая во всем теле звенящее напряжение длинных спусков, вечерами мы всегда являлись в лыжном снаряжении прямо в гущу элегантных вечерних туалетов»7.

Тони Кассирер, соответственно, раздосадована. Тем более что с самого начала — в рамках твердо установленного порядка размещения за столом — ей выпало сомнительное удовольствие сидеть в большой столовой рядом с Мартином Хайдеггером. «Вставшая передо мной проблема, — вспоминает она, — заключалась в том, как бы в последующие две недели выдержать соседство с этим странным недругом, раз уж я признала его таковым». Поскольку ее муж Эрнст почти всю первую неделю лежит в постели, она сидит, «<…> дважды в день рядом со странным чудаком, который вознамерился втоптать в грязь дело жизни Когена и, если возможно, уничтожить Эрнста»8.

Воспоминания Тони Кассирер о Давосе (правда, записанные только в 1948 году в нью-йоркской эмиграции, а потому наверняка приукрашенные выдуманными подробностями) — единственные, где речь действительно идет о некой ощутимой вражде и выставленной напоказ «воле к уничтожению». Все прочие свидетельства, в особенности свидетельства активных участников, напротив, в один голос подчеркивают коллегиальную и чрезвычайно доброжелательную, открытую атмосферу. Тем не менее, над конференцией, и в особенности над заявленным диспутом между Кассирером и Хайдеггером — и каждый из участников об этом знал, — с самого начала витала тень.

Канун в Мюнхене

Всего месяцем раньше, 23 февраля 1929 года, в одной из аудиторий Мюнхенского университета венский социолог Отмар Шпанн в рамках мероприятия, организованного «Боевым союзом немецкой молодежи», прочитал лекцию на тему «Культурный кризис современности». В ходе этой лекции он выразил сожаление по поводу того, «что немецкий народ допустил, чтобы о его собственной кантианской философии ему напомнили чужаки»; к этим «чужакам» он отнес философов ранга Германа Когена и Эрнста Кассирера… По выражению Шпанна, «разъяснение Кантовой философии Когеном, Кассирером и другими… весьма неудовлетворительно», так как они «не представили немецкому народу истинного Канта, Канта-метафизика»9. Корреспондент «Франкфуртер цайтунг» 25 февраля 1929 года в заметке о мероприятии уточняет:

Лекция профессора Шпанна, по сути, была полемикой <…> против демократии. <…> С легким, но отчетливым намеком на прусского министра культуры он говорил об ограничении духовной свободы немецких студентов, ученых и художников и о пустом фразерстве индивидуалистической демократии и классовой борьбы10.

Выступление Шпанна в Мюнхене вызвало скандал по целому ряду причин. Во-первых, «Боевой союз немецкой молодежи» был организован будущим главным идеологом нацизма Альфредом Розенбергом и совершенно четко представлял и пропагандировал политические цели НСДАП. Но в Мюнхене, как и повсюду в университетах, воспрещалось предоставлять помещения для политически мотивированных мероприятий. Прежде чем Шпанн взошел на трибуну, в зал под «бурные овации» своих многочисленных «украшенных свастикой приверженцев» вошел Адольф Гитлер, который после лекции вдобавок обменялся со Шпанном «рукопожатием и глубоким поклоном»11.

Лекция Шпанна, стало быть, являла собой возмутительное нарушение университетских правил. Но прежде всего, Шпанн демонстративно включился в дискурс, который уже в годы Первой мировой войны возглавляли националистически настроенные исследователи Канта наподобие Бруно Бауха, еще в 1916 году ополчившиеся против Когена и марбургского неокантианства, — в дискурс о двух традициях в интерпретации Канта: исконной немецкой и еврейской. Переполох в философских кругах приобрел в ту пору огромный размах. Кассирер пригрозил Кантовскому обществу, что он покинет его ряды, если Баух незамедлительно не оставит пост председателя, что тот в результате и сделал. И вот опять народно-националистический, прямо-таки подстрекательский выпад при попустительстве Мюнхенского университета и овациях в честь Адольфа Гитлера, всего за четыре недели до авторитетного международного форума, который пройдет под знаком главного кантианского вопроса «Что такое человек?» и где докладчик Хайдеггер выступит с собственным, последовательно метафизическим прочтением главного труда Канта. Подходило это протагонистам или нет, но ситуация несла теперь и большой политический заряд.

Расслабьтесь!

Поэтому в часы, проведенные рядом с Хайдеггером, Тони Кассирер изо всех сил старается разрядить настрой:

Тут мне пришло в голову провести хитрого лиса — именно так его все называли. Я завела с ним простодушный разговор, будто совершенно не знала ни о его философских, ни о личных антипатиях. Расспрашивала о разных общих знакомых, прежде всего о том, насколько он знал Когена как человека, и уже в самом вопросе выказала естественное уважение. Он не спрашивал, но я описала ему отношение Эрнста к Когену; говорила о позорном обхождении, какое этот выдающийся ученый чувствовал на себе как еврей; рассказала, как ни один из сотрудников берлинского факультета не проводил его в последний путь. Как бы уверенная в его согласии, я даже выболтала кое-что существенное из жизни Эрнста и с удовольствием наблюдала, как размягчается этот сухарь, словно булочка, которую окунули в теплое молоко. Когда Эрнст поправился и встал с постели, Хайдеггеру, который теперь знал о нем так много личного, оказалось трудно остаться на запланированных враждебных позициях. Да и Эрнст своей любезностью и уважением усложнил ему фронтальную атаку12.

Хайдеггера тоже заранее мучают опасения, что всё это станет «сенсацией», когда «я больше, чем мне бы того хотелось в моем личном присутствии, окажусь в центре внимания». К тому же Кассирер — вероятно, чтобы избежать прямой дискуссии с Кантом — намерен ориентировать свои выступления главным образом на «Бытие и время». Тогда как Хайдеггер, именно из опасения очутиться слишком уж в центре внимания, решает, учитывая свои фундаментально-онтологические интересы, целиком посвятить себя «Критике чистого разума». Тактический танец начался, стало быть, задолго до самого диспута. И Хайдеггер лидировал: взяв своей темой Канта, он встретится с Кассирером на его исконной территории, а значит, там, где в конечном счете можно выиграть больше, а то и вообще всё. Атмосфера хотя и не открыто враждебна, но предельно напряжена, когда в десять утра 26 марта 1929 года оба встречаются, чтобы, как вспоминает очевидец Раймонд Клибанский, на глазах молодого философского поколения двух наций начать диспут, где речь «в известном смысле шла о будущем немецкой философии»13.

В словесных грозах: давосский диспут

Начинает Кассирер, полный решимости убрать с дороги вновь ставшую взрывоопасной тему неокантианства:

Что, собственно, Хайдеггер понимает под неокантианством? <…> Неокантианство — козел отпущения новейшей философии. Но никаких реально существующих неокантианцев я не вижу14.

Итак, первое очко заработано. Тем более что неокантианство вообще всегда было не «догматическим учением, а способом постановки проблем». Кассирер продолжает:

Должен признать, что здесь в лице Хайдеггера я нашел неокантианца, какого даже не предполагал встретить.

Для начала весьма ловко. Во-первых: я не неокантианец! Во-вторых: если я неокантианец, то и Хайдеггер тоже!

Теперь черед Хайдеггера, который, прежде всего, называет имена: «Коген, Виндельбанд, Риккерт…» К примирению он не стремится, это ясно. С другой стороны, Коген — руководитель докторской диссертации Кассирера, Риккерт — докторской Хайдеггера. Стало быть, оба действительно представляют одно направление. В чем же оно заключается? Хайдеггер излагает. Неокантианство в самой своей основе представляет собой скорее недоразумение и затруднение, а не самостоятельное направление исследований. Примерно в 1850 году это затруднение выглядело так:

Что еще остается философии, если вся совокупность сущего разделена между науками? Остается лишь познание науки, а не сущего.

В точку. Отсюда контратака: философия просто как служанка наук? Разве не к этому стремится Кассирер со своей «Философией символических форм» — распознавать системы знания по их внутреннему строению? Теория познания вместо онтологии? Далее следует продолжение в атакующей манере, теперь уже вместе с Кантом в роли непосредственного свидетеля обвинения:

Кант не хотел давать теорию естествознания, он хотел показать проблематику метафизики, а именно онтологии.

Открытым текстом: Кант не был неокантианцем, он был фундаментальным онтологом. Как и я, Хайдеггер. Кассирер явно переходит в защиту. Отвернуться от Когена? В данных обстоятельствах это исключено. Значит, лучше всего — с Кантом против Хайдеггера! Его открытый фланг — этика. Для Канта она была центральной. Кассирер:

Если охватить взглядом всю совокупность трудов Канта, возникают большие проблемы. Одна из них — проблема свободы. Я всегда считал подлинно главной проблемой: как возможна свобода? Кант говорит, что этот вопрос постичь невозможно, мы постигаем лишь непостижимость свободы.

Мораль: Кант был метафизиком, но служил, разумеется, не онтологии, но этике! Речь идет о действующем, конечном человеке, не о бытии. Однако именно в этике — Кассирер заходит издалека — у Канта есть прорыв, продуктивный прорыв, в метафизику:

Категорический императив должен быть устроен так, чтобы устанавливаемый закон имел силу не только, скажем, для людей, но для всех разумных существ вообще. Вот он, неожиданный странный переход… Нравственное как таковое ведет за пределы мира явлений. Ведь решающее метафизическое — то, что в этом пункте происходит прорыв.

Совершенно ясно: прорыв из сферы конечного к бесконечному, из имманентности в трансцендентность. Именно здесь Хайдеггеру, в конечном счете, сказать нечего! И это указывает на подлинную проблему всего проекта его «Бытия и времени», его общей Dasein-аналитики, его фундаментальной онтологии. Как комбинация вопросов:

Хайдеггер выявил конечность наших познавательных способностей. Они относительны и ограниченны. Но тогда возникает вопрос: как подобное конечное существо вообще приходит к познанию, к разуму, к истине? <…> Как это конечное существо приходит к определению предметов, которые сами по себе конечностью не ограничены?

Вот подлинная проблема метафизики! Вот подлинный вопрос Канта. И подлинный вопрос Кассирера. Но есть ли это и вопрос Хайдеггера? Теперь Кассирер идет ва-банк:

Хайдеггер хочет <…> отказаться от всей этой объективности? Хочет полностью сосредоточиться на конечных сущностях или, если нет, где тогда для него прорыв в эту сферу?

Хорошие вопросы. По-настоящему меткие, действенные. Удары в корпус. Хайдеггер загнан в угол. Надо парировать Кантом. Или хотя бы самим собой. Этика и в самом деле не вполне его специальность, но, раз надо:

То есть Кассирер хочет показать, что в этических работах конечность становится трансцендентной. — В категорическом императиве заложено нечто выходящее за пределы конечного существа. Однако именно понятие императива как таковое показывает внутреннюю связь с конечной сущностью.

Верно! Любому ребенку понятно: Богу не нужны императивы, они нужны только конечным разумным существам. И онтология Богу не нужна, она тоже по своему существу, добавляет Хайдеггер, есть «показатель конечности». Стало быть, никакой это не прорыв, а совсем наоборот. Хайдеггер теперь вовсю оперирует Кантом:

Этот выход к чему-то более высокому всегда ведет лишь к конечным, сотворенным существам (к ангелам).

Давос, 1929 год, и два крупнейших немецких философа современности спорят на публичных подмостках о категорических императивах для ангелов? Так оно и есть. Но для Хайдеггера подлинно главное:

Эта трансцендентность также всё еще остается внутри тварности и конечности.

Итак, Кантова трансцендентность лишь имманентна, она отступает в конечность, остается ограничена ею, более того, благодаря ей она и становится возможна! Здесь Хайдеггер одерживает верх: если вообще хочешь понять Канта, метафизику, а стало быть, философствование, направление вопроса необходимо радикально перевернуть. Подлинный вопрос не в том, как из конечности выйти в бесконечность. Главное — понять, как от трансцендентности сущего, а стало быть, от его предшествующей разомкнутости для нас, людей, подойти к конечности бытия как к подлинному истоку целого! Это, разумеется, напрямую ведет нас к вопросу о бытии присутствия (Dasein). То есть настоящий вопрос гласит:

Какова внутренняя структура самого присутствия, конечно оно или бесконечно?

Каждый в зале знает ответы Хайдеггера: внутренняя структура человеческого бытия радикально конечна и изнутри определяется в своих возможностях через временность. Это — главное в «Бытии и времени». Кассирер молчит. И Хайдеггер продолжает:

Теперь к вопросу Кассирера об общепринятых вечных истинах. Если я скажу: истина относительна к присутствию, то <…> это утверждение будет <…> метафизическим: истина вообще может существовать как истина и как истина имеет смысл, только если присутствие экзистирует. Если присутствие не экзистирует, нет и истины, нет вообще ничего. Но лишь с экзистенцией чего-то такого, как присутствие, истина приходит в него само.

Хайдеггер подчеркивает: не только истина отдельных высказываний относительна к тому, чтó может думать определенный человек, но само понятие, сама идея истины по сути своей соотносится с конечностью здесь-бытия, присутствия, более того, лишь в ней находит она свой подлинный исток. Для Бога нет вопроса об истине, так же как для слонов или собак. Вопрос об истине встает вообще только для присутствия. Метафизика, основанная на Dasein!

С этим поспорить трудно. Но как обстоит дело с предполагаемой вечностью познанного? Хайдеггер копает дальше:

Я ставлю контрвопрос: <…> откуда нам известно об этой вечности? <…> Разве не возможна эта вечность только лишь на основе внутренней трансценденции самого времени?

Внутренняя трансценденция самого времени? Что Хайдеггер имеет в виду? Всё просто: будучи текучим, время перманентно указывает за пределы самого себя, в этом-то и состоит его подлинное существо для Dasein:

В сущности времени [заложена] внутренняя трансценденция, а именно: время есть не только то, чтó делает ее возможной, но и оно само имеет вид горизонтали, то есть я в своем будущем действии, или же в действии воспоминания, всегда обозреваю одновременно горизонт настоящего, будущего и прошедшего, здесь имеется <…> временнáя определенность, внутри которой изначально конституируется нечто вроде постоянства субстанции.

По сути, не слишком сложно: время для Хайдеггера есть не внешняя вещь или нечто в себе содержащий сосуд, а процесс в основе всякого опыта. Однако лишь потому, что этот процесс, так сказать, самой своей сутью отрицает как раз ту динамику, которая, собственно, его составляет, то бишь его постоянное бытие в потоке, присутствие (Dasein) вообще приходит к мысли, что имеется некое длительное, даже вечное постоянство. Вечные субстанции, стало быть, суть метафизическая кажимость, иллюзия, рожденная из духа Dasein! На самом деле реален только сам процесс. А он не является вещью, тем более вечной, «он дан», «он имеется». И сам тоже «дает». В конечном счете — дает всё, что в его ходе существует — становится и проходит. Бытие и время.

Бергсон и Пруст, кстати, видят это сходным образом. И Беньямин. И Гуссерль. И Уильям Джеймс. И его брат Генри. И Альфред Норт Уайтхед. И Вирджиния Вулф. И Джеймс Джойс. И Сальвадор Дали. И Чарли Чаплин… Эта идея определяет дух эпохи 1920‑х годов. Она сама — дитя этого времени! (А как же иначе?) Только вот необходимо со всей радикальностью сделать отсюда правильные метафизические выводы.

Теперь Хайдеггер в своей стихии. Больше ни слова о Канте. Для него, Хайдеггера, самое главное вот что:

Учитывая возможности понимания бытия, выявить временность присутствия. На это и ориентированы все проблемы. Анализ смерти имеет своей целью выявить в неком направлении изначальную временность Dasein <…> Анализ ужаса имеет единственную цель <…> подготовить вопрос: на основании какого метафизического смысла самого присутствия человек вообще может быть поставлен перед чем-то таким, как Ничто? <…> Только если я понимаю Ничто или испытываю ужас, я имею возможность понять бытие <…> И только в единстве понимания бытия и Ничто возникает вопрос о происхождении «почему». Почему человек может спрашивать о «почему» и почему он должен спрашивать?

Вот о чем идет речь в метафизике. Опыт бытия привязан к опыту Ничто. Он составляет безосновное основание всякого вопрошания. Он делает человека человеком, и собственно впервые приводит его к экзистированию! Человек — единственное существо, открытое для этого опыта Ничто в самом основании бытия. То есть вечно спрашивающий исток. Бесконечный лишь в своем безосновном вопрошании, но никогда — в своих познаниях.

Со стороны Кассирера по-прежнему ни слова возражения. Стало быть, идем дальше. Еще дальше. В том, что касается свободы, Хайдеггер теперь тоже бурно выражает несогласие:

Кассирер говорит: мы постигаем не свободу, а только непостижимость свободы. <…> Однако отсюда не следует, что в известном смысле здесь сохраняется проблема иррационального; поскольку же свобода не есть предмет теоретического понимания, а, скорее, предмет философствования, означает это лишь одно: свобода состоит и только и может состоять в освобождении. Единственное адекватное отношение к свободе — это ее само-высвобождение в человеке.

Стало быть, свобода есть фактическая истина поступка. И тем самым, по сути своей, она привязана не к какому-то заранее данному вневременному закону, но, в конечном счете, к безосновному решению, принятому в то мгновение, когда ее нужно самостоятельно взять! Это еще Кант? Опять Кант? Исконно немецкий, метафизический, подлинно кантовский Кант?

Оставшийся безымянным студент, сжалившись, возвращает Кассирера на ринг. Вопросы у него совсем простые. Но метят прямо в точку.

Вопросы к Кассиреру:

Каков у человека путь к бесконечности? И каким образом человек может к ней приобщиться?

В какой мере перед философией стоит задача освобождения от ужаса? Или же у нее как раз нет задачи радикально избавить человека от ужаса?

Каждый в зале, в том числе и Кассирер, чувствует, что время пришло — ему необходимо выйти из укрытия. Не медля ни секунды, он выкладывает всё, что в нем накопилось. Каков у человека путь к бесконечности?

Только через форму. Ее функция состоит в том, чтобы дать человеку возможность оформить свое бытие. То есть всё, что является в нем переживанием, он должен претворить в некий устойчивый предметный образ, в котором он будет объективирован. Так что он, хотя и не освободится совсем от конечности исходной точки (ибо она по-прежнему связана с его собственной конечностью), но, вырастая из конечности, выведет ее в нечто новое. А это и есть имманентная бесконечность.

Таково метафизическое ядро его философии символических форм — воплощение переживаний в символических формах создает самостоятельное царство, трансцендирующее границы собственной конечности, а возможно, и самой конечности вообще. Таковы, например, царство логики, математики <…> это системы символических форм, созданные человеком как культурным существом, но в своих законах и действенности, по-видимому, им не ограничивающиеся. Ergo:

Своей бесконечностью он [человек] обладает лишь в этой форме: «Из чаши этого царства духов пенится на него его бесконечность»15. Царство духов — не метафизическое: подлинное царство духов — это как раз им самим [человеком] созданный духовный мир. То, что он сумел его создать, есть печать его бесконечности.

Снова и снова, как всегда в момент наивысшей необходимости, в ходу комбинация: Кант — Гёте, Шиллер, Гёте — Кант. Достаточно ли этого? Особенно радикального впечатления это не производит. А в 1929 году выглядит даже несколько избито. Но, в любом случае, одного не отнять: это воплощенный идеализм, причем «исконно немецкого» образца (если это понятие здесь вообще обладает смыслом). Вдобавок, это может быть истиной. Кассирер в это верит. Голову даст на отсечение. Без колебаний. На том он стоит и не может иначе.

Теперь к ужасу — и к философии: как он к этому относится? Кассирер собирается с силами, выпрямляется:

Вопрос радикальный, ответить на него можно лишь своего рода признанием. Философия позволяет человеку стать настолько свободным, насколько он может. Мне кажется, тем самым она в известном смысле с самого начала освобождает его от ужаса в смысле обычного душевного состояния. Я и теперь, после рассуждений Хайдеггера, <…> полагаю, что свобода, собственно, может быть найдена только путем поступательного освобождения, которое и для него [Хайдеггера. — Пер.] тоже есть процесс бесконечный. <…> Мне бы хотелось, чтобы смысл, цель и на самом деле были в этом значении освобождением: «Отриньте от себя ужас земного!»16 Эту позицию идеализма я разделял всегда!

Перевести дух. Озадаченность. Напряженное ожидание. Как отреагирует Хайдеггер? В чем для него подлинная задача философии? В чем — подлинное освобождение, прорыв? Каждому, наверное, ясно, что с его точки зрения ничто невозможно надолго утвердить и гарантировать. Даже само вопрошание. Скорее, человек, по Хайдеггеру,

<…> в предельном смысле <…> столь случаен, что высшую форму экзистенции Dasein можно свести лишь к совсем немногим и редким мгновениям его пребывания между жизнью и смертью, так что человек лишь в совсем немногие мгновения экзистирует на острие собственных возможностей, обычно же он блуждает посреди сущего.

Именно эти мгновения имеют значение, особенно в философии. Поэтому, продолжает Хайдеггер,

<…> вопрос о сущности человека <…> осмыслен и правомочен только в той мере, в какой он мотивирован центральной проблематикой самой философии, которая должна вывести человека за его собственные пределы в совокупность сущего, чтобы там, при всей его свободе, открыть ему ничтожность его присутствия, ничтожность, каковая не есть повод для пессимизма и печали, но повод для понимания, что подлинное действие есть только там, где существует сопротивление, и что перед философией стоит задача извлечь человека, лишь потребляющего творения духа, из его ленивого и затхлого состояния, и вернуть к суровости его судьбы.

Тезисы как кулаки. Тишина. Как всё это подытожить? Куда склонится приговор?

Философ Кассирер призывает: будучи творческими культурными существами, отриньте ужас, в совместном обмене знаками вы освободитесь от своей изначальной узости и ограничений!

Философ Хайдеггер призывает: отриньте культуру как испорченный аспект вашего существа и, как безосновно вброшенные — каковыми вы и являетесь на самом деле — заново погрузитесь, каждый сам по себе, в истинно освобождающий исток вашей экзистенции — в Ничто и ужас!

Давос, диспут века, монада десятилетия. Изнутри, в напряжении на грани взрыва, 26 марта 1929 года он порождает два радикально противоположных ответа на один и тот же вечный вопрос: в чем заключается существо философствования? Или же: что такое человек?

Даже неизменно благожелательный Кассирер уже не видит возможности согласия:

Мы стоим на позиции, где простой логической аргументацией мало чего достигнешь.

А Хайдеггер всегда это знал! Речь изначально идет не об аргументах, но о дерзости совершить прыжок! И ничто не мешает этой смелости больше, чем вялое взвешивание «за» и «против» и стремление к консенсусу: «Простое посредничество в споре никогда не будет плодотворным». Он отворачивается от Кассирера и в заключение обращается к студентам в зале:

Главное, чтобы вы вынесли из нашей полемики одно: не стоит ориентироваться на различия позиций философствующих людей, не стоит заниматься Кассирером и Хайдеггером, вместо этого надо прочувствовать, что мы на пути, ведущем к тому, чтобы снова всерьез заняться центральным вопросом метафизики.

Возможно, они не поняли этого до конца, но, хотелось бы надеяться, почувствовали. Это. Ее. Бездну. Как пер- вый необходимый шаг на пути в тотальную подлинность! Так?

Да, они почувствовали. Сделали первый шаг в бездну. Глубоко внутри. Во всяком случае, большинство из них. Хайдеггер покидает зал победителем.

Зализывать раны

Первой обо всем узнáет Эльфрида: «Только что закончилась моя двухчасовая полемика с Кассирером, прошла она превосходно и — если отвлечься от содержания — произвела на студентов большое впечатление…»17 Со временем Хайдеггер несколько варьировал свое суждение, как показывает его отчет Элизабет Блохман:

Кассирер во время дискуссии был чрезвычайно благороден и едва ли не чересчур любезен. Так что я встретил маловато сопротивления, что помешало придать проблемам необходимую остроту формулировки. В сущности, для публичной дискуссии вопросы были чересчур сложны. Важно, однако, что сами ее проведение и форма уже могли действовать как наглядный пример18.

Лишнее подтверждение: проведение — новая аргументация Хайдеггера. Это главный результат давосских дней. По меньшей мере — для него.

В самом деле, до настоящей битвы не дошло, даже до настоящей борьбы. Перчатки и защитные шлемы остались на соперниках. И корреспондент «Нойе цюрхер» несколько скучающим тоном выразил свое разочарование:

Вместо столкновения двух миров мы увидели разве что спектакль, в котором очень милый человек и очень резкий человек, который, тем не менее, ужасно старался быть милым, произносили монологи. Однако все слушатели разыгрывали восторг и поздравляли друг друга с тем, что при этом присутствовали19.

Как бы то ни было, молодой студенческой гвардии дискуссия показалась достаточно волнующей, чтобы в заключительный вечер давосского форума представить ее в сатирической форме. Эммануэль Левинас, припорошив голову белой золой, сыграл роль Кассирера. Ради пущей театральности, стремясь высмеять дремучую ветхость идеалистических образовательных взглядов Кассирера, он в ходе представления то и дело высыпал из карманов пепел и, заикаясь, восклицал: «Гумбольдт, образование! Образование, Гумбольдт!..» (Если есть на свете вещи, которых человек стыдится всю жизнь, то для французского философа это был, несомненно, тот самый случай.) Всего через два месяца, в июне 1929 года, выйдет в свет работа Хайдеггера «Кант и проблема метафизики»20 — продолжение и развитие представленных в Давосе тезисов в книжной форме. В 1932 году Кассирер еще раз письменно обратится к интерпретации Канта Хайдеггером, но больше никаких высказываний по поводу дискуссии не оставит. Возможно, он просто считал это событие недостаточно важным. Или же, спустя годы, наоборот важным до боли. Во всяком случае, он всю жизнь обходил эту тему молчанием. После диспута Кассирер с группой студентов поехал на однодневную экскурсию в Зильс-Марию, в тамошний дом Ницше. Хайдеггер к ним не присоединился. Предпочел кататься по снежным склонам.

Благодарим издательство Ad Marginem за любезно предоставленный препринт.

Spectate — TG

Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:

- Здесь Давос! Здесь прыгай! (лат.); перефразированное латинское изречение «Hic Rhodus, hic salta!» («Здесь Родос, здесь прыгай!»), что означает: пора действовать.

- Heidegger, G. (Hrsg.) (2005). S. 160f.

- Ibid. S. 161f.

- Цит. по: Friedman, M. (2004). S. 22. См.: Фридман М. Философия на перепутье: Карнап, Кассирер и Хайдеггер.

- Heidegger, G. (Hrsg.) (2005). S. 161.

- Здесь: что и как (франц.).

- Storck, J. W. (1990). S. 30.

- Cassirer, T. (2003). S. 188.

- Цит. по: Krois, J. M. (2002), в кн.: Kaegi, D., Rudolph, E. (Hrsg.) (2002). S. 239

- Ibid. S. 244.

- Ibid. S. 239.

- Cassirer, T. (2003). S. 188.

- Цит. по: Kaegi, D., Rudolph, E. (Hrsg.) (2002). S. V.

- Все цитаты взяты из протокола диспута, напечатанного в кн.: Heidegger. GA. Bd. 3. S. 274–296.

- Кассирер повторяет последние строки «Феноменологии духа» Г. В. Ф. Гегеля, который в свою очередь вольно пересказывает концовку стихотворения Ф. Шиллера «Дружба». — Примеч. ред.

- По-видимому, Кассирер цитирует здесь стихотворение Ф. Шиллера «Идеал и жизнь» (1795). — Примеч. ред.

- Heidegger, G. (Hrsg.) (2005). S. 162.

- Storck, J. W. (1990). S. 30.

- Цит. по: Krois, J. M. (2002), в кн.: Kaegi, D., Rudolph, E. (Hrsg.) (2002). S. 234.

- В кн.: GA. Bd. 3.